为阿果里大哥送行

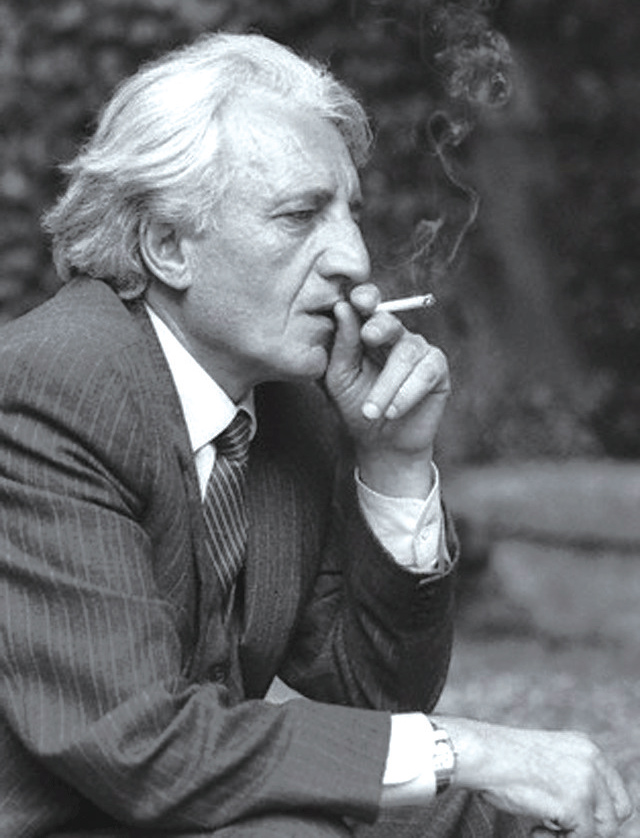

德里特洛· 阿果里

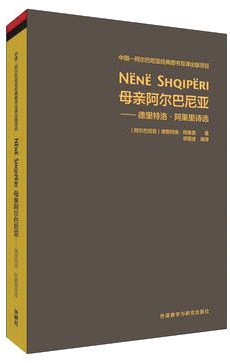

2月4日下午,我正在翻阅自己翻译、外语教学与研究出版社出版的新版阿果里诗选《母亲阿尔巴尼亚》时,突然接到我国驻阿尔巴尼亚大使馆参赞白云斌的电话,他告诉我,阿尔巴尼亚当代最富有影响和威望的作家、诗人、社会活动家和文艺评论家,中国人民的好朋友德里特洛·阿果里因病医治无效于2月3日与世长辞。我听闻此事五雷轰顶,翻阅着半个多世纪以来他赠给我的35种他自己的著作,陷入哀痛的回忆中,我只能用还散发着油墨香的诗选《母亲阿尔巴尼亚》在长城脚下为我亲爱的阿果里大哥送行。

我国提出“一带一路”战略构想后,阿方予以积极响应,为巩固和发展传统的中阿友谊而努力。中阿两国文化部门不久前还签订了未来5年的合作、交流协议。外研社要我翻译一部阿尔巴尼亚当代诗歌选,我经过再三斟酌,选定了《母亲阿尔巴尼亚》。

书中的100首诗作是从阿果里的15本诗集中精选出来的,可以反映他一生诗歌创作的全貌。阿果里是阿尔巴尼亚当代文坛引领风骚的巨擘,在文化界、政界和人民群众心中有很高威望。正如小说家、电影剧作家基乔·布卢希所说:“阿果里是20世纪阿尔巴尼亚最伟大、最阿尔巴尼亚化的作家。”也如文艺评论家留安·拉玛所说:“阿果里是一个历史人物,对多数阿尔巴尼亚人来说,他的名字像新文学之父、诗人纳依姆·弗拉舍里以及其他民族复兴时期人物的名字一样,时时都挂在人们的嘴上。”作品是作家、诗人的立身之本。在60多年的时间里,阿果里为祖国和人民创作了成千上万首诗歌(诗集就有近20种)、大量的文艺性通讯、报告文学、小说、话剧、寓言、童话、电影、政论、随笔和文艺评论。这些作品是阿尔巴尼亚人民和全世界人民宝贵精神财富的一部分。阿果里色彩斑斓的诗作,唱出了诗人对祖国的山山水水、畜群田园、工厂矿山以及辛勤劳作、默默奉献的父老乡亲、工人兄弟、广大官兵衷心热爱的赤子之情;抒发了对革命先辈、烈士、游击队员无限尊崇与敬仰的心怀;对背弃革命传统的丑恶现象和民族败类予以有力的揭露和无情的鞭笞,显示了凛凛正气。

阿果里平易近人。他帮助过百余名青年作家、诗人修改文稿,发表和出版作品。他与故乡德沃利的农民过从甚密,我亲眼看到过他与淳朴、 憨厚的德沃利山民在地拉那旅馆开怀畅饮,让烈酒辣歪了面颊和双唇。故乡人到地拉那办事住不起旅馆,他就把他们请到家里住,并且还要好吃好喝款待几天,如同亲人一般……

阿果里是一个真正有理想、有追求、有信仰的人。他担任阿尔巴尼亚劳动党中央委员、人民议会代表、阿尔巴尼亚作家与艺术家协会主席近20年,对社会主义文艺事业怀有耿耿之心、拳拳之忱。政情发生剧变以后,一些极端分子否定一切,甚至连反法西斯民族解放战争及反映这一战争的文学也遭到嘲讽。对此,阿果里斩钉截铁地写道:“对于我来讲,反法西斯民族解放战争,是高于神圣事业的神圣事业。”“民族解放战争两岸联结在一起,一岸是过去的传统,一岸是现代社会……拼命想捣毁这个坚固而巨大的桥梁拱顶的人,是要毁掉整个桥梁。”“我对我的作品不做丝毫修改,它反映的是我们的一个历史时代,表达的是民族和社会主义理想。只要现在和将来有富人和穷人,就要有社会主义理想。”

阿果里对中国和中国人民一直怀有深挚的友好情谊。还是在苏联留学的青年时代,阿果里就与几个留苏的中国同学结下了深厚的友谊。20世纪五六十年代,尚不足30岁的阿果里,就连续写下了赞美《祝福》《革命家族》等中国优秀影片的评论文章和纪念鲁迅的学术论文,表达了对中国文化的热爱之情。1967年,他在阿尔巴尼亚《人民之声报》上连载长篇访华通讯《从松花江到长江》,书写了对中国工人、农民群众的热爱和崇敬之情,唱出了真正的“阿中友谊之歌”。

据我所知,阿果里是对中阿关系、对我国的改革开放政策最早给予公正、积极评价的开明人士。1991年,在阿尔巴尼亚劳动党第十次代表大会上,阿果里中肯而尖锐地批评了劳动党中央落后错误的对内、对外政策,对中国面向世界的开放表示了公正、肯定的态度,为中阿关系说了公道话,显示了坚持真理的可贵品格和政治上的远见卓识。后来,在为介绍中国当代情况的著作写的序言中,他对中国改革开放以来取得的巨大成就感到欢欣鼓舞,并预言中国在不久的将来将成为世界上最强大的国家,表达了他对中国和中国人民最友好、最真诚的感情。

这种友好的情谊,也体现在我们之间长达半个世纪的兄弟般的友好关系中。

我是52年前在地拉那大学读书时,在挚友泽瓦希尔·斯巴修的引见下与阿果里相识的。那时他才33岁,是《人民之声报》的著名记者,经常发表很有艺术感染力的通讯、诗歌和报告文学作品。我赏读他的作品,他的那些优美清朗、厚实明丽的作品,对我后来到《人民日报》所从事的长达10年的新闻工作,产生过很大影响。在斯巴修的帮助下,我翻译了阿果里的著名抒情长诗《德沃利,德沃利》。后来,我还翻译了他的另外两首长诗《父辈》《共产党人》和一些短诗,在阿尔巴尼亚解放30周年前夕,由人民文学出版社以《阿果里诗选》为名出版。此书出版后,我们之间的友谊登上了新台阶。

1990年夏天,中阿关系由冷变暖,我受阿尔巴尼亚对外文委的特别邀请,再次踏上“山鹰之国”的神圣土地,又沉浸在以阿果里为首的阿尔巴尼亚文友们友谊的海洋中,度过了难忘的一个月。阿果里曾在办公室与我促膝交谈一个上午,还把摆在办公桌上两公斤重的阿尔巴尼亚新文学之父纳依姆·弗拉舍里的半身铜像赠给我。最使我难忘的、也是对我的阿尔巴尼亚文学翻译、研究工作具有重要意义的,是他以阿尔巴尼亚作家与艺术家协会的名义送给我的10位阿尔巴尼亚当代著名作家的精装本文集,令我的书屋大放异彩。

几年前,我有幸又去阿尔巴尼亚工作了两次,与阿果里的交往更加密切。他把近年来出版的20多种书全都赠予我,在签名时还亲切地称我“弟弟”;我也骄傲地称他“哥哥”,我们变成了亲密无间的异国兄弟。

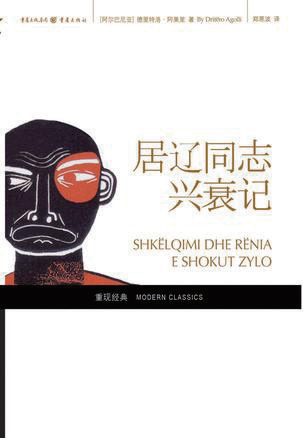

对我国广大读者和观众来说,阿果里这个名字并不陌生,30多年前家喻户晓的阿尔巴尼亚影片《第八个是铜像》《广阔的地平线》,正是改编自阿果里的小说。8年前,我翻译的他蜚声欧美文坛的长篇幽默讽刺小说《居辽同志兴衰记》,在作家中引起热议。现在,阿果里诗选《母亲阿尔巴尼亚》也已经付梓。不久,由我翻译的阿果里长篇小说《藏炮的人》也将与我国读者见面。