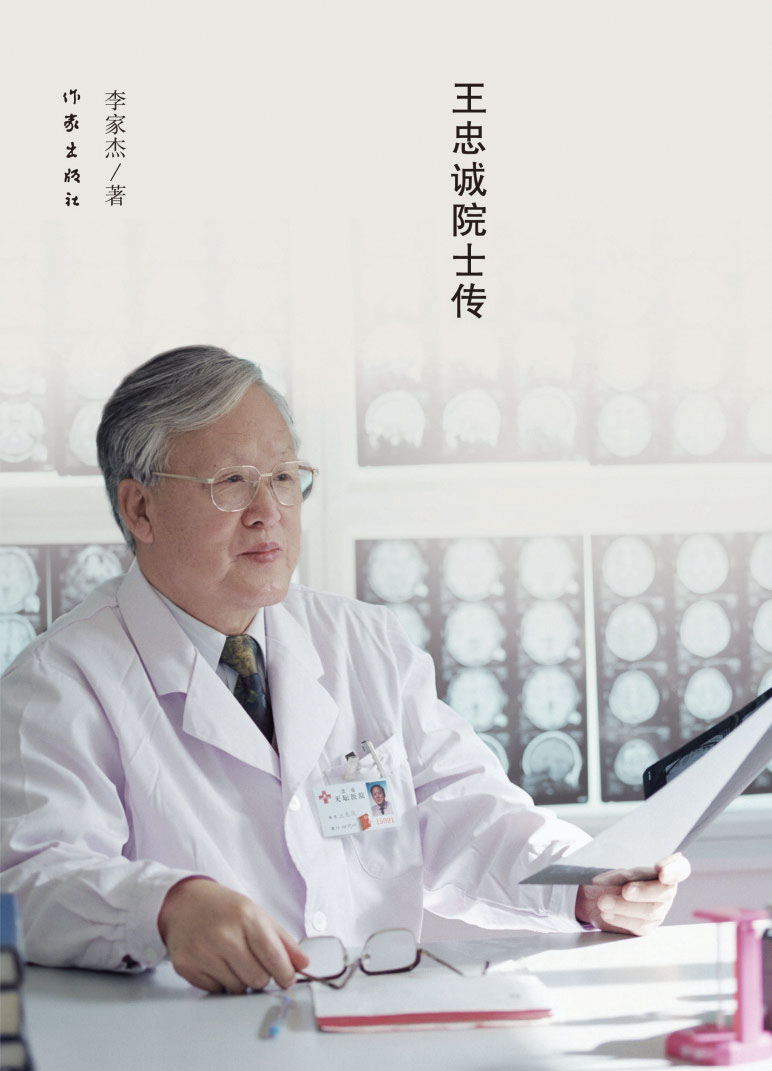

《病人永远是我的老师——王忠诚院士传》(节选)

本书是忠实记录一个因贫高中辍学、靠打工完成大学学业的青年学子,如何成长为“世界神经外科联合会最高荣誉勋章”和“中国国家最高科学技术奖”获得者的人物传记,近日由作家出版社正式出版。

中国医学会会长张雁灵在第一时间,向读者发出 “新书推荐语”,说:“精读李家杰先生著《病人永远是我的老师——王忠诚院士传》一书,让我再次回忆起王忠诚院士的伟大和崇高。书名是王忠诚院士一生的遵循,他把病人永远当成老师去学习,也把病人永远作为老师去尊重”。

据传记作者介绍,王忠诚出生在山东烟台福山镇门楼沟村一个农民家庭,祖祖辈辈都没进过校门。他经历过挨饿、受冻、辍学、被诬陷、受迫害等人间种种磨难,抵制过急功近利、弄虚作假、临床腐败、草菅人命等世间种种荒唐,不惜以付出个人白细胞为代价,创造临床检测新方法;在手术台上,长期保持难以逾越的高治愈率和低死亡率……

虽然临床起点比同时代人偏低,但他摘下了神经外科临床研究桂冠上最为璀璨夺目的一颗明珠,为全世界脑干肿瘤患者开辟出一条道路,为祖国赢得了“国际神经外科话语权”。

在中国神经外科史上,王忠诚是一个划时代的重要标志。在王忠诚之前,国内缺乏高倍显微镜、CT、MRI、神经外科导航仪等现代检测观察设备支持,在攀登神经外科技术高峰的过程中,无人达到他后来达到的高度;在他之后,神经外科手术分工精细,医生工作面变得狭窄,在征服神经外科疾病病种的进程中,后人几乎不再有可能达到他的广度;在同时代人中,包括基础理论和临床技术,两个方面都无人达到他的深度。

王忠诚始终将“如何更好地为劳苦大众修复身体健康放在心上”,年届古稀之时仍前往中国西部地区,为农村重症患者免费做手术。

如何对待病人,是这本传记的主题,它贯穿全书1至12章。这部传记不仅适合医生阅读,同样适合患者及家属阅读。

北京天坛医院会议室洁白的墙壁上,没有悬挂张贴任何装饰物,摆放在室中央的长条桌,边角处油漆已经剥落,裸露出木质的本色。在条桌四周,一前一后,放置着两排靠椅。医院院长兼院神经外科中心主任王忠诚,坐在前排的一把靠椅上,“中心”其他大夫坐在他的左右两侧和对面。

就当下的敏感话题——“医生的资质”展开讨论的务虚会,与往常召开的其他主题的务虚会并无不同。谁第一个发言,谁最后一个发言,没有明确规定。凡参加会议者,不论职务高低,不分资历辈分,人人可以各抒己见,畅所欲言。

在各自充分发表意见和建议后,主持会议的神经外科中心副主任高之宪,笑着对王忠诚说:“王院长,只剩下最后5分钟了,您给大家讲讲吧。”

“好啊。”王忠诚似乎早有思想准备,不假思索话就冲口而出;而内容却“淡如一杯白开水”。几个第一次参加务虚会的年轻大夫私下嘀咕:堂堂一个国际知名的大专家,就这个话题发表的演说,记录下来,至少也是一篇论文,可以在学术刊物上公开发表。而今怎么只有一句话——“医生的资质就是要能给病人治好病”。“这也未免太简单了吧……”一个刚拿到博士学位的年轻人迷惑不解:“就这么简单?”

王忠诚两眼直视着青年博士那张稚气尚未褪尽的娃娃脸,反问道:“不能给病人治好病,能算是合格的医生吗?”在学校政治课课堂上,被灌输了许多动听而不切实际的高调,工作以后,开会发言也习惯唱高调的“娃娃脸”,咧开嘴笑起来。可能是受到会场活跃气氛的感染,王忠诚一反常态,进一步说出了一段,在医生听来比较刺耳的话。

“是病人在培养我们医生。我们医生的本领有不少是从病人的痛苦代价中获得的。所谓的好医生,只不过是刻苦钻研、及时吸取经验教训,少犯错误而已。”他环顾四周,观察在座各位的反应,看到大家都全神贯注地在听他发言,就进一步说道:“医生必须牢记:是病人用自身的病痛甚至是生命,传授给医生医学知识。医生丰富的临床经验和精湛的手术技术都来自病人。病人是医生的老师,医生没有理由不尊敬老师、爱护老师、关心老师,虚心地向老师学习。”

第二天中午12点20分,门诊诊室里最后一个病人离去后,王忠诚继续昨天的话题,对跟随他出诊的博士研究生说:“作为一个医生,时刻不要忘记,我们的知识和本领是病人教出来的。当病人前来就诊时,我们没有任何理由不耐烦。”半年以后,按照国家明文《规定》——“可以认定已经死亡”的一个重症患者,被不知道国家这项“规定”的家属,抬进北京天坛医院急诊室。值班医生张俊廷为病人做完检查后,来到院长办公室,请示王忠诚:“要不要为这个病人做手术?”王忠诚盯着张俊廷一言不发。“这是什么意思呢”,张俊廷猜不透王头儿是怎么想的。王忠诚张口说话了,“医生的名声无论多重,都重不过病人的生命。”

“王头儿说的和做的,实际上,是紧紧地抓住了‘治病救人’这个医疗改革的宗旨。他带领神经外科团队做的,首先是准确地认识病,然后是如何有效地治好病。他最关注的是把病真正治好了没有。在他看来,如果病没有治好,医院及医生就没有起到作用”。这个信念从大学毕业,走上工作岗位,来到天津总医院,成为一名住院医生起,就在王忠诚心底开始萌生。

王忠诚选定世界前沿课题开展研究,第一个目标锁定的,是脊髓内肿瘤。他对任文德解释说:“首选这个目标,是因为脊髓内肿瘤的发病率非常高,约占椎管内肿瘤的15%到20%。”这种肿瘤多发生在颈及胸段脊髓内。脊髓非常娇嫩,表面布满神经和血管。术中稍有不慎,术后就会出现呼吸障碍、中枢性高热、上消化道出血等一系列严重不良后果,甚至出现毁灭性的并发症。在王忠诚攻下脊髓内肿瘤前,国内普遍采用椎板减压,或通过活检加放疗等方法进行治疗。而采取这类保守疗法治疗,病人将终身摆脱不掉被病痛折磨。

王忠诚率领专门的科研小组,首先对天坛医院保存的近千例脊髓外肿瘤手术病例,做出全面的分析总结,然后建立动物模型,开展脊髓血管闭塞试验,探索脊髓内肿瘤手术的入路方法,及摘取肿瘤的技巧。在进入临床试验前,他对科研小组的谈话,再一次反映出他时刻把病人放在心上的一贯主张——“发病人群年龄跨度较大,开展研究所选病例,必须相应拉大年龄跨度。第一批选择的138个病例,年龄跨度应从10岁开始,到70岁为止。这当中的60年,每隔10年一选,一个年龄段都不出现遗漏。”

一项研究工作,从起步开始,就首先想到病人的需求,取得的成果将不可能不是患者的救星。以后,北京天坛医院脊髓内肿瘤全切除率节节上升,最后达到前所未有的80%以上,而且,没有出现一例肢体瘫痪或死亡的病例,有力地证实了这个判断——王忠诚是全国第一个明确表态,他“不赞成对脊髓髓内肿瘤、治疗偏于保守的观点”,并率先提出“脊髓缺血预处理的理论和髓内肿瘤可以全切除”。同时指出,“单纯后颅窝减压,不能从根本上解除下疝问题,切除下疝的小脑组织,才是治疗的关键”。这些观点在以后的临床实践中,普遍得到证实,是完全正确的。

脑动脉3次出血,死亡率80%。成纫干已出血6次。1984年9月8日,成纫干被推进手术室。王忠诚刚打开颅骨,正全神贯注寻找出血点位置,包括无影灯在内,手术室灯光骤然间全部熄灭,顿时伸手不见五指。王忠诚异常镇静。他立即向助手、麻醉师和护士下达指令,说:“这可能是临时停电,大家保持原有的姿态,谁也不要动。手上拿的器械都不要放下。”一周以后,王忠诚走进成纫干病房。“成书记,你好啊。”“你是谁呀,我不认识你。”“我是王忠诚呀。”听到王忠诚三个字,成纫干双手撑住沙发的扶手,用尽全身的力气,缓缓地站立起来,面对着王忠诚,毕恭毕敬地鞠了三个躬。额头上的汗珠大颗大颗往下掉,嘴里不断地念道:“救命大恩人,救命大恩人……”

1991年3月下旬,王忠诚为一个名叫肖志勋的患者,成功地切除脑干星型细胞瘤。以后,肖志勋每年都要在他父亲陪伴下,专程到北京天坛医院复查一次。

第一年来复查,老肖对王忠诚说:“原以为咱孩子要成为一个废物,现在他已能帮咱做家务事了。”第二年来复查,老肖对王忠诚说:“咱孩子已经复学,考试成绩好着嘞。”第三年来复查,老肖双手捧着一个粉红色花布袋,送到王忠诚跟前。

“王教授,俺知道您老的为人。您救了俺儿子的性命,俺本应该重谢您老人家。但是,俺是个农民,拿不出像样的东西。这一斤新花生仁,是俺来北京前,头天晚上,全家人围在一起,一颗一颗剥出来的。就这点心意,您老别嫌弃。”

老农脸上深一道、浅一道沟坎,嵌入王忠诚心坎。他顿时感到,任何拒绝的话,无论多么婉转,都会深深地刺伤这位老农。他身不由己地伸出双手,从老农手上,接过了粉红色花布袋。平生第一次,也是最后一次,收下了病人家属送给他的一份礼物。

2013年仲夏,在中国神经外科发祥地天津,和中国神经外科明星城市上海,两个神经外科界的中青年,一个在北,一个在南,围绕着一位已经进入耄耋之年的老人,有过一番耐人寻味的议论。在南方的是上海的青年副教授赵曜。他是中国工程院院士、上海复旦大学华山医院神经外科主任周良辅教授培养的博士,长着一张娃娃脸,说话带有浓厚的“70后”色彩。

“以前,认为神经外科是一个小科。现在,胡锦涛主席代表国家,向王忠诚颁发大奖,一下子把神经外科提升到了大科的位置上。真是不得了。”在讲这段话的时候,赵曜笑声不断。大概是兴奋的缘故,虽然一口的上海话,却用北京独有的民间叫法,把王忠诚叫做“老爷子”。他说:“老爷子现在已经上升到了原则的高度,他虽然不再上台做手术,但是,凡是遇到难度太大的手术,我们还是要向老爷子请教的,还是得靠老爷子指导的。我们这一代人是蛮崇拜老爷子的。”

在北方发表看法的,是天津医学院附属医院神经研究所所长张建宁博士。他的分析十分特殊,不一定能够为众人所接受,但是,他还是说了。“王忠诚是一个承前启后、过去不可能出现;今后不可能再有、当代中国无人可比的神经外科专家。”

张建宁的根据是,在赵以成生前,CT、MRI虽然已经问世,但中国没有。缺乏这些先进的检查设备,神经外科手术的广度和深度都受到极大的限制。而王忠诚赶上了好时代。在王忠诚年富力强的时候,中国神经外科就开始拥有高倍显微镜、CT、MRI、神经外科导航仪。赵以成没有可能打破神经外科手术禁区——做脑干手术,而到了王忠诚这一代,打破“禁区”的客观条件已全部具备。这就是为什么说是“前无古人”的理由。

“后无来者”的理由也十分充分。从王忠诚这一代开始,神经外科手术越分越细。由此医生可以集中精力,把手术做得更加精致。另一方面,又使医生的工作面变得比过去狭窄。出现精于一种疾病的手术治疗,而疏于其他疾病的手术治疗。这样的结果造成,后辈要超过几乎对每一个病种的手术,都做得非常漂亮的王忠诚,就太困难了,甚至根本不可能做到。

如果这个说法能够成立,那么作为一个划时代的标志性符号,王忠诚将被永远载入中国神经外科史册。

(《病人永远是我的老师——王忠诚院士传》,李家杰著,作家出版社2016年5月出版)