纪念李健吾诞辰110周年暨《李健吾文集》出版研讨会召开

“他是一位严肃的文学研究者”

今年是李健吾先生诞辰110周年。7月12日,由中国社会科学院外国文学研究所与北岳文艺出版社共同举办的“《李健吾文集》出版研讨会”在京举行。正如中国社会科学院外国文学研究所所长陈众议在致辞中所说,此次研讨会更像是一个家庭聚会,李健吾的后代、学生和同事以及家乡山西的北岳文艺出版社的相关领导和编辑,回忆了李健吾的生活经历,高度评价了他为人治学之道。

李健吾,笔名刘西渭,戏剧家、文艺评论家、翻译家、法国文学译介和研究者,在中国现代文学史上占有重要地位,堪称“文坛多面手”。他生于1906年8月,1925年考入清华大学,毕业后留校任教,后赴法国留学,1933年回国后主要从事翻译和法国文学研究工作。发表于1933年《文学季刊》创刊号的论文《包法利夫人》引起当时国内文化界知名人士的极大关注;他的译作《包法利夫人》《福楼拜短篇小说集》《司汤达小说集》《莫里哀喜剧全集》等至今被奉为经典;学术专著《福楼拜评传》开创了外国文学作家评传的先河,同时也奠定了李健吾法国文学研究专家的地位。陈众议说,自己走上学术道路时就以《福楼拜评传》作为学术研究和写作的范本,反复学习,获益匪浅。李健吾还是中国现代戏剧的奠基人之一,先后创作改编戏剧近50部。这些剧作的题材多样,多来源于底层社会生活,反映劳苦大众的艰辛,情节紧凑,布局严谨,人物性格鲜明,语言生动,充满积极的浪漫主义特征。他的小说和散文也多有杰作。

郭宏安(中间)

香港学者司马长风曾在他的《中国新文学史》中写道:“20世纪30年代的中国,有五大文艺批评家,他们是周作人、朱光潜、朱自清、李长之和刘西渭,其中以刘西渭的成就最高。” 李健吾在文学评论和戏剧评论方面独树一帜,其文学评论集《咀华集》被誉为中国现代文学批评中的经典。中国社会科学院外文所研究员、李健吾的弟子郭宏安回顾了和李健吾先生的师生情谊。他特别谈到李健吾的文艺批评的特色,认为李健吾关于批评的观点,如“一个批评家是学者与艺术家的化合,有颗创造的心灵运用死的知识”“当着杰作的面前,一个批评者与其说是指导的、裁判的,倒不如说是鉴赏的”等,都与法国20世纪30年代兴起的日内瓦学派,有异曲同工之妙。郭宏安提到瑞士批评家让·斯塔罗宾斯基曾提倡一种“自由的批评”,即以随笔的方式写批评文章。李健吾的批评文章就是这种“自由的批评”,是学者的批评与作家的批评相结合,从而见出批评者的个人风格,文字浅显鲜活,内容则深刻严谨,充满想象力。郭宏安称这种自由的批评才是“可长久流传的批评”。

作家韩石山创作了《李健吾传》,于2006年李健吾诞辰100周年时出版。在一次接受采访时,韩石山曾表示,“李健吾对于我们来说就是前贤在望,对我们现在的创作和批评有一个指引”;“现在的批评家从精神上效法李健吾,是可取的。”10年后,他作为“李健吾的老乡”参加了文集研讨会。韩石山认为,李健吾参与了文学的各个领域,其创作成就可以与众多著名作家比肩。而目前李健吾的研究,远远没有达到李健吾自身取得的成就,还有待进一步深入,随着社会的进步,李健吾的文学成就将会为越来越多的人所接受和认可。

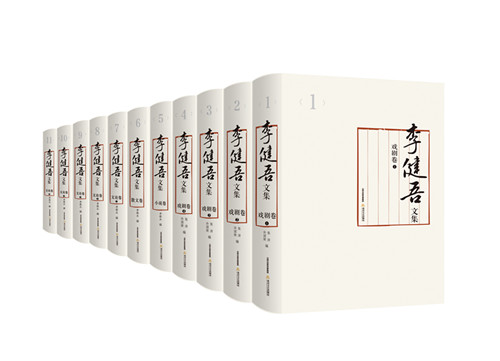

北岳文艺出版社从1981年开始策划《李健吾文集》的出版,由于各种原因,文集出版多次中断又不断被提上日程。经过30多年的时间跨度,《李健吾文集》终于在2016年5月与广大读者见面。北岳文艺出版社总编辑续小强表示,出版这套文集,就是要有意识地向读者传递李健吾先生的价值。《李健吾文集》共11卷,收录了李健吾各种文体作品550余万字,分 为戏剧卷、小说卷、散文卷和文论卷4部分。据文集责编席香妮介绍,李健吾作品跨越多个时代,为反映作者真实的创作情状,编校过程中保持了作品原貌,较为完整系统地展示了李健吾文学创作和研究成果。

李健吾的女儿李维音、李维永在研讨会上对文集出版过程中给予帮助的各界人士表示感谢,李维音还向大家展示了李健吾先生所做的一本笔记手稿,她说:“这个本子上密密麻麻写满了父亲的研究笔记和读书心得,他的文章是在这种扎实的积累下写出来的,这说明他是一位严肃的文学研究者。