识字率、打字率、AI写作率:一个时代可以“养活”多少作家

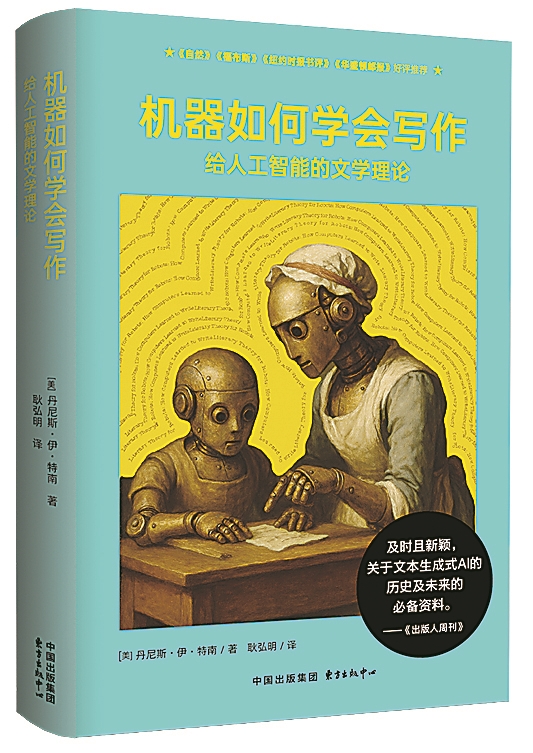

《机器如何学会写作》,【美】丹尼斯·伊·特南著,耿弘明译,东方出版中心,2025年6月

印刷术、识字率与贵族作家群

译完《机器如何学会写作:给人工智能的文学理论》一书,感叹作者搜集史料的丰富性,但由于篇幅限制,对机器写作与人类劳动关系有很多未及展开的地方,这引发了我很多联想。

在印刷术普及之前,文字是权力的象征,文学是绝对的奢侈品。它的稀缺性,源于两个根本的经济制约:低得惊人的识字率和高得离谱的文本复制成本。经济合作与发展组织(OECD)在2014年发布了一份报告《生活曾是怎样?1820年以来的全球福祉》,根据经济史学家估算,在1820年之前,全球的平均识字率仅在12%左右。在中国,尽管有科举制度的激励,但在广大的农业人口聚居地区,识字人口数量仍旧少得可怜。这意味着一个作家的潜在读者不是大众,而是一个由皇族、官僚、教士和富商构成的小圈子。这不是一个市场,而是一个封闭的俱乐部。

在这样的经济条件下,现代意义上的稿费或版税制度是不可能产生的。作家的生计几乎完全依赖于赞助制。这种经济模式决定了当时的作家数量必然是极少的,取决于统治阶级的财富总量和他们的文化消费意愿。文学的产出也是“贵族文学”或“皇家文学”以及它的伴生品种——“反贵族文学”和“反皇家文学”。作家不是独立的劳动者,而是贵族阶级文化门面的一部分,或贵族阶级的反叛性补充。

公元15世纪中期,在欧洲,德国工匠约翰内斯·古腾堡改良了活字印刷术,这是一场文化领域的工业革命。与之相对照,在中国,印刷术的成熟与社会空间的变迁共同重塑了明清时期的文学生产与阅读生态。它从根本上撬动了原有的文学生产模式。印刷术的直接经济后果是书籍成本的断崖式下跌。这为文学走向更广阔的阶层提供了物质基础。宋元以来,中国雕版印刷已高度发达,明代民营书坊则遍布江南市镇,清代又在官、私两路推动下进一步扩容。雕版虽不及金属活字在装配效率上的优势,但在汉字体系下具备成本可控、排版稳定、适于复刻的特点,配合江南纸业与书业行会体系,使大规模印刷成为可能。随之而来的是书籍从“奢侈品”向“日用品”的转化:丛书、类书、日用类书与启蒙读物的大量刊行,使识字较少的读者也能参与文字消费。

更关键的是,茶肆、酒楼、书会等公共空间成为文本与表演的“中介平台”。这些场域既是社交节点,也是信息与故事的“再生产车间”。说书人、评话者、戏班子以口耳相传的方式播散故事,书坊则顺势将口传文本整理成章回体、杂剧、传奇与弹词文本,形成“口述—书面—再表演”的循环。市民阶层的扩张与闲暇时间的增加,为通俗文学提供了稳定的消费群体;票房与书市的双重激励,推动题材的类型化与叙事的连续化,催生了《三国演义》《水浒传》《金瓶梅》《西游记》等长篇章回小说,以及昆曲等剧种的繁荣。评点与坊刻序跋在文本边缘生成了一套市场化的审美话语,既导读又导购,形成了独特的读写共同体。

伴随着16世纪马丁·路德宗教改革和启蒙运动的兴起,欧洲的识字率开始稳步爬升。到18世纪中叶,在英国、荷兰等商业发达地区,城市男性的识字率已达到50%以上。一个由市民、商人和小地主构成的新兴“读者大众”开始形成。当作品可以被大量复制和销售时,它作为一种商品的财产权属性就凸显了出来。1710年,英国议会通过了世界上第一部现代意义上的版权法——《安妮女王法令》。它首次规定了作者对其作品享有一定年限的专有权利。这是一个划时代的事件,它标志着作家可以绕开贵族赞助人,直接通过市场来谋生。稿费制开始成为可能。这一转变的标志性人物之一是18世纪的英国作家塞缪尔·约翰逊。当切斯特菲尔德勋爵在他编纂《英语词典》的艰苦工作中袖手旁观,却在即将成功时想来摘桃子时,约翰逊写下了一封著名的拒绝信,宣告了对贵族赞助的鄙夷和对公众和市场的信赖。

而18、19世纪报纸和纸质期刊的繁荣,则为作家提供了前所未有的稳定饭碗。狄更斯、巴尔扎克等人正是借助期刊连载的模式,成了第一代真正意义上的职业畅销书作家。在这个时代,能被“养活”的作家数量比过去有了显著增加。但新的“守门人”——出版商和编辑——取代了旧的贵族。他们以市场回报为标准,决定着哪些作品能被印刷。文学场域也出现了新的分化:一边是拥抱市场的通俗小说,另一边是自诩“为艺术而艺术”的“纯文学”。后者往往带有一种“没落贵族”的姿态,怀念那个不需要为市场写作的“纯真”年代。

互联网、“打字率”与写作的工业化

如果说印刷术解放了写作,那么20世纪末的电脑与互联网则扩展了这一革命的方方面面。我们用“打字率”这个词,来概括普通人进行内容创作和发布的能力。博客、BBS论坛,特别是后来兴起的网络文学平台,让一个人在卧室里敲出的文字,可以在几秒钟内被成千上万的人读到。这彻底绕开了传统出版业高昂的印刷、仓储和发行成本。

在此之前,文字生产工具经历了从机械到数字的几次跃迁。19世纪的打字机把“手写”变成了“键入”,将文字从个人笔迹的缓慢与不稳定中解放出来,标准化的字模提升了可读性与复制效率,也孕育了“稿费按字计”的计量逻辑。20世纪中叶的电动与电子打字机进一步降低了输入门槛,文字开始与“键盘—纸张”的流水线绑定。微型计算机普及后,文字首次与“可编辑的文件”绑定:删改无需重打一遍稿,拼写检查、版式排版与所见即所得的软件让个体具备了准出版级的生产能力。调制解调器接入的BBS与Usenet、早期门户的BBS帖子、电子邮件列表与个人主页,形成了“即写即发”的原型基础设施;DOS/Windows下的字处理软件、中文输入法与压缩传输技术的成熟,使汉字在网络上的传播阻力骤减。由是,“打字率”不仅意味着敲击速度,更意味着从创作到分发的整体摩擦被系统性压低,个人写作者首次拥有了与机构媲美的发布通道与读者触达能力。

这场革命催生了中国网络文学这一庞大的产业。以2002年成立的起点中文网为代表的平台,建立起了一套全新的经济模式:微付费模式要求读者按章节付费,每千字只需几分钱。极低的价格门槛将数以亿计的网民转化为了潜在消费者。“日更”的生产纪律诞生了。这彻底将写作从一种灵感驱动的活动,改造为一种有严格产出要求的数字计件劳动。收入分成与IP开发形成了产业经济循环。作者与平台按比例分享订阅收入,对于顶尖作品,平台会投入资源进行版权的下游开发,如改编影视、动漫、游戏,这是头部作者收入的主要来源。

在这套体系下,能“靠写作养活自己”的人数呈爆炸式增长,各大网络平台上的注册写作者已千万量级。这是人类历史上任何一个时代都无法想象的数字。许多没有受过所谓传统文学训练的普通人,包括工人、职员、学生,加入了作家群体,其中一部分人,则通过网络写作改变了命运,实现了收入大幅增长的梦想。互联网养活了更多的“写手”,但也把写作的劳动过程推向了极致的工业化。

AI写作率、自动化与“人人都是写作者”

如果说“打字率”的提升是个人生产力的革命,那么“AI写作率”的到来,则可能意味着内容生产本身的自动化。大语言模型可以根据简单的指令生成逻辑通顺、语言流畅甚至颇具文采的文本。

AI对作家这一职业的冲击是双重的,既是工具,也是对手。作为工具,AI可以极大地提升写作效率。它可以帮助搜集资料、构思大纲、润色语句,甚至直接生成一些填充性的段落。对于“日更”万字的网文作者来说,这无异于一套强大的生产力工具。作为对手,AI能以近乎零的边际成本,永不间断地生产内容。对于那些高度依赖“套路”和“模板”的类型小说、广告文案、新闻通稿等,AI的替代效应已经非常明显。

从识字率到打字率再到AI写作率,每一次生产力的飞跃都让更多人有机会吃上“文字饭”。这种冲击将不可避免地导致作家劳动力的进一步分化。一个简单的经济学模型可以预见:大量从事重复性、模式化写作的一般作者,其劳动价值将被AI的生产成本(主要是电力和算力成本)所锚定,收入空间被严重挤压。而只有那些能够提供AI无法复制的、极端个人化的经验、深刻的原创思想和独特审美风格的优秀作者,其价值因稀缺性可能不降反升。因此,在这个层面上,大部分传统作家可能无需忧虑。

然而,这场变革最深刻的忧虑并非仅仅是饭碗问题,还有一种根本性的权力分配变革。在过去很长一段时间里,严肃文学一直享有着超然的地位。这种地位一方面来自文学读者的自由选择,另一方面也源于一个社会的政治经济结构对其“价值”的评估。这种评估体现在三个方面:

第一,文教化人的作用。 长期以来,严肃文学承担着开启民智、塑造国民性、传承文明的“教化”功能。因此,它被置于一个崇高的位置。

第二,媒体与宣传的作用。在电子媒体不发达的时代,文学作品是传播思想、凝聚共识的重要载体。从法国大革命前的启蒙读物,到中国新文化运动中的白话小说,都扮演了这样的角色。

第三,精神高度的象征。严肃文学的创作和鉴赏需要较高的文化门槛,它因此成为一个民族精神高度的象征。莎士比亚、托尔斯泰、曹雪芹等都被视为一个民族的文字美学的象征。

正是基于这种评估,一个特殊的保障体系被建立起来,作家可以不必完全屈从于市场的喜好,可以进行“纯粹的”精神探索。它们在现代历史中曾发挥了极其重要的作用。

但现在,这一切正在发生变化。识字率的普及、打字率的提升,以及AI写作率的指数级增长,共同完成了一件事:人人都可能成为写作者。当人人都能发声,当内容的生产与分发成本低到可以忽略不计时,旧有的秩序就改变了。权力的核心从中心化的内容生产者与发布者转移到了网络平台和掌握注意力的算法。其必然结果是大量作家和文学从业者都被迫更直接地面对市场竞争。

在这样的新局面里,文学的价值被拆解为两个部分:精神价值和使用价值。在精神价值层面,如思想深度、艺术创新等,如果仍能自我证明具有不可替代的独创性,那么它不仅仍能保持其地位,还会由于AI的到来而证明自己的稀缺性,从而增强其地位。但另一方面,很多精神价值和使用价值均面临挑战的文学创作,不得不面对转化为市场能够识别的“使用价值”的压力。与此同时,那种为读者提供独特的认知体验、智力快感或身份认同等的创作,最终体现为消费者用货币投票的交换价值。

换言之,这个时代能“养活”更多的作家,这些作家散落在严肃文学、自媒体、电子游戏、网络文学、广告文案等各个领域。这是一个由技术变革驱动的彻底的人口结构的调整。更多更具技术适应力和市场竞争力的、多样化的内容形态在不断出现。与之相对应的,是当下的大量普通人加入创作队伍中,以各种形式记录丰富的个体生活经验和感受。印刷术时代建立起来的文学创作模式和资源分配方式,受到严峻挑战,基于此基础上的人文学科研究,也面临更多新的未知课题。对此,人文研究者不必焦虑和悲观,从历史与哲学视野里寻找答案,从科技前沿变革中思考路径,可能才是迎向未来的“衰年变法”。

(作者系清华大学人文学院写作中心讲师,《机器如何学会写作》一书译者)