乡土中国不能被埋没在历史长河中 ——访第十二届全国优秀儿童文学奖获奖作家大秀

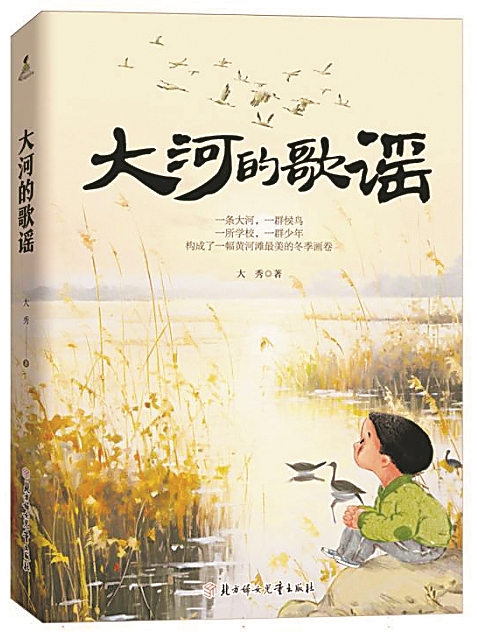

《大河的歌谣》,大秀著,北方妇女儿童出版社,2024年6月

张昊月:《大河的歌谣》的封面上写有几行文字:“一条大河,一群候鸟,一所学校,一群少年,构成了一幅黄河滩最美的冬季画卷。”这段文字仿佛会召唤着读者打开这本书,细细阅读书中感人的故事。您能否谈谈此书的创作起因?

大 秀:我小时候生活在鲁西南乡村。那时,村庄前前后后的树林里到处充斥着悦耳的鸟鸣。我大学毕业离开故乡后,一直很怀念鸟鸣相伴的童年时光,总觉得有鸟鸣点缀的生活才充满诗情画意。

我虽然离开故乡多年,却一直关注着故乡和黄河。2018年春节,我在黄河滩田间地头看到一群巡逻的人。向前打探后得知他们是候鸟保护志愿者。原来,眼下正是北方候鸟来黄河滩越冬的时节,为了保护候鸟,志愿者们在田野、树林、草地间搜索盗猎者投放的捕猎夹、捕鸟网和毒饵,给候鸟们提供一个安全祥和的生活空间。为了让我对护鸟人有更清晰、全面地了解,一位志愿者给我推荐了一部有关候鸟保护的纪录片。纪录片讲述了鲁豫交界处黄河滩候鸟保护志愿者的故事。这些可爱护鸟人的故事深深打动了我,我顿时对他们心生敬意。童年记忆和护鸟志愿者的故事驱动我创作了这部小说。后来,我多次重返故乡采风、搜集素材。这部作品反反复复打磨了4年。

张昊月:《大河的歌谣》以儿童视角书写生态保护这一时代课题,描绘乡村变迁中的变与不变。儿童视角和小说主题有怎样的内在关联性?

大 秀:保护生态的方式多种多样,以生态为题材创作的文学作品也不尽相同。《大河的歌谣》选择以“保护候鸟”这一命题为切入点,是因为候鸟是鲁西南黄河生态的重要组成部分。此外,黄河滩孩子的成长过程伴随着叽叽喳喳的鸟鸣,喜欢灵动又灵性的鸟儿也是他们的天性。这两个天然条件为这部儿童视角的作品奠定了基调。

鲁西南黄河滩一直有保护生态的优良传统。我认识的几位鲁西南林业专家经常深入学校开展护鸟宣传活动,把护鸟生态理念和方法传授给青少年。当一只只栩栩如生的鸟类标本出现在课堂上时,生态意识的种子也渐渐地在他们心间萌发。近些年,鲁西南青少年群体在地方林业部门和民间护鸟组织的指导下开展了一系列护鸟活动,就像《大河的歌谣》里的情节一样,他们在乡间发放宣传资料,在田间为候鸟投放过冬的粮食等。这样看来,正是因为有了故事原型,这部小说通过儿童视角叙事,似乎是一件顺其自然、名正言顺的事情。

张昊月:阅读这本小说,不时会为其中诗意表达所感染。您能否讲讲,小说要传递给读者怎样的生活诗意?

大 秀:我一直为黄河流经我的故乡而感到荣耀和骄傲。在我看来,黄河就像一位桀骜不驯、自由奔放的诗人,在鲁西南大地上日日夜夜书写着一行行动人的诗句。我向来喜欢乡村,喜欢乡村生活,喜欢辽阔的大河,喜欢与大自然亲近。人永远离不开自然,也征服不了大自然,只能与自然相互依偎、和谐共生。

我们小时候都迫切希望早日走出村庄,走向繁华的都市。但离开村庄后,随着年龄的增长,蓦然发现乡村才是写作者心灵的归宿,便又开始向往乡村生活。黄河、芦苇、飞鸟、树林、麦田、牌坊、乡村、老屋……这些最朴实的意象常常出现在我的梦境里。我大学时学的油画专业,偶尔也涉猎山水国画,毕业后又从事了多年的专业摄影工作。也许和所学的专业有关,我总觉得这些最自然、原始的意象和元素是世界上最美的东西,是最能让艺术作品彰显永恒艺术价值的东西。所以,我想通过文学的方式将这种理念传递给读者。同时,也让更多的人关注黄河文化,关注黄河生态,特别是让读者了解黄河和鲁西南风土人情,唤醒他们对大自然的热爱与敬畏,唤起大家对鸟类的兴趣和热爱。

张昊月:白藕、马槐、清河,麻雀台村这三个男孩子的故事,串接起小说的情节走向。您这样安排情节有着怎样的艺术考量?

大 秀:一部好看的儿童小说的人物关系不仅充满人性温暖和悲悯情怀,还要充斥“矛盾”和“纠葛”。正是这种复杂的关系推动着小说故事情节的发展,牵动着读者的神经和情绪。小说中,白藕和马槐两个男孩都单纯、善良,又都对候鸟充满了爱意,但彼此之间偏偏又是冤家对头,存在着竞争关系。在追求文学性和艺术性的同时,我一直很注重故事的可读性。就这部小说而言,要想增强故事的可读性,就需要另外一个人物把他们两人巧妙地串联起来,这个人就是清河。俗话说“红花还需绿叶衬”。清河在故事中充当着“绿叶”。清河的存在,不仅在一定程度上衬托出了白藕和马槐对候鸟的挚爱,还让小说的整体结构显得更加紧凑。

张昊月:大河、飞鸟,古碑、豫剧,小说中自然环境和人文环境的要素巧妙交织,它们和小说中的人物与故事构成怎样的关系?

大 秀:鲁西南历史文化悠久,自然人文景观丰富。神奇的黄河孕育、滋养了一代代黄河滩人,一代代黄河滩人又在劳动中创造了丰富的人文成果,这些人文成果再反过来滋养黄河滩人。从创作技巧上讲,通过文化景观可以衬托人物的形象和性格。所以,写文化景观也是写人物,写人物也是在写文化景观。

我的美术、摄影从业经历让我非常注重小说的画面感和氛围感。我想通过这些文化景观为小说营造一种画面、一种氛围、一种底蕴和一种韵味。当这些文化符号镶嵌在小说文本中,交织在字里行间,小说也渐渐变得丰满厚重起来。我自幼喜欢传统文化,近些年的创作也带有鲜明的传统文化质感,如鲁西南皮影戏、鲁西南杂技等,都会出现在我的小说里。你提到了豫剧,我想展开说说。在我们那个地方,每逢节日、庙会、集市、祭祖、寿辰都邀请豫剧团唱豫剧。由于长期耳濡目染,当地人人都会哼上几句经典唱腔。你在乡间常常会看到这样的画面:河边的牧羊人赶着羊群哼唱上半句,河对岸的捕鱼人会不约而同地对唱出下半句。这样的画面我觉得极富情调和诗意。

张昊月:小说中的代际传递、同伴友谊、乡土温情,构成主要人物的纵横背景,您是有意识地对“乡土中国”进行再发现和表达吗?

大 秀:从某种角度上看,《大河的歌谣》的确可以称为乡土小说。它展示了当代鲁西南乡村发展风貌。一部好的小说就像一个潘多拉盒子,复杂而包罗万象。小说不能仅表现单一的主题。同理,这部作品也不只表达生态主题,而是要让生态主题融于小说所营造的复杂的社会形态之中。在表达生态主题的同时,也会同步表达其他主题,比如,亲情、友情、乡村变革、传统文化、代际传承等。《红楼梦》之所以耐读,是因为它所表现的是复杂的社会形态,没有一个确定的主题,读者可以仁者见仁、智者见智。我们生活的环境是错综复杂的,尤其是乡土中国,更为复杂。我从小生活在乡村,这些年我创作作品大多都绕不开乡村。我为何走不出乡村?因为我觉得当下的乡村有太多值得表达和展现的东西,这些东西蕴含无穷价值,极其宝贵,不能被埋没在历史长河中。

张昊月:小说中有很多与飞鸟相关的知识和细节,这源于您的阅读还是您的实际生活?

大 秀:两方面都有。首先,我的生活阅历是基础和前提。我小时候常常跟着祖父生活。由于当时的乡间娱乐活动比较匮乏,祖父常常带着我去野外看鸟群。祖母常常抱怨祖父像个孩子。的确,在我印象中,童心未泯的祖父一直有着孩子性格,对万物充满好奇和探索欲。他对很多花草虫鸟了如指掌,吹口哨模仿鸟鸣、在田间救助被困的鸟……

我也是从那时起对鸟有一种别样的感情。但生活中的了解更多的是基于表象,对于有些鸟仅限于认识的层面。如果想要创作好和鸟有关的作品,让鸟在作品中更加灵动,需要阅读大量关于鸟的书籍资料,对它们进行深层次的了解和研究。除此之外,我还采访了相关人士。

张昊月:您已创作出不少与鲁西南有关的儿童小说,未来是继续对此做深度艺术挖掘,还是要拓出一条创作新路?

大 秀:我从小在鲁西南故乡长大,对故乡的感情难以割舍。一个作家所处的地域在某种程度上影响、决定了其作品的格调。过去的这些年我之所以一直在该领域深耕,是因为熟悉和牵绊,也是在以文学的方式回望童年和故乡。从另一个角度讲,更是在有意识地构建属于我自己的文学地标。从皮影题材的《皮影班》,到杂技题材的《爬杆儿》,再到生态题材的《大河的歌谣》,这些都和黄河有着密切的关联。黄河历史文化源远流长,有很多值得我们深思的东西,有很多等待我们挖掘的东西,有很多需要我们传承的东西。文学则是一种很好的传承方式和载体。

当然,我对接下来的创作也有过思考:一方面在该领域继续深耕,另一方面也在计划涉足其他领域的创作,比如童话、科幻类的题材,甚至成人文学。这就像一个一直在故乡徘徊的人,时间久了,总想跑出去看看别处不一样的风景。