一部“学术马拉松”再出发 葛兆光《中国思想史·修订本》首发

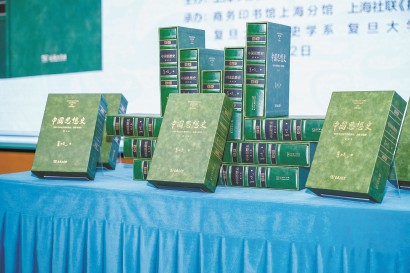

葛兆光《中国思想史·修订本》上海首发。资料图片

10月22日,上海图书馆(东馆),一场承载着三十年学术深耕与二十五年修订沉淀的文化盛事——《中国思想史·修订本》首发式暨学术研讨会拉开帷幕。

这部被誉为中国思想史研究领域“里程碑式”的巨著,出自复旦大学文科资深教授葛兆光之手。当日,来自国内高校、科研机构的数十位知名学者,以及出版界代表齐聚一堂,围绕“知识、思想与信仰”的核心命题,展开一场跨越学术边界的深度对话。

一部思想史的传承

回顾1998年,葛兆光所著的《中国思想史》第一卷由复旦大学出版社出版,随即在学界引发强烈反响——这部著作以“新资料激活新思考、新观念撬动旧传统”的魄力,将出土文献、域外史料、民间善书等“边缘材料”纳入研究视野,首次明确提出将“一般知识、思想与信仰”从历史背景推向前台,重构了中国思想史的书写框架。

2000年第二卷出版后,该书迅速成为高校相关专业核心教材,更被翻译成英文、韩文等语种,成为国际汉学界了解中国传统思想的重要参考。

25年后,《中国思想史·修订本》的推出并非简单的内容增补。据商务印书馆介绍,此次修订删减了原书20余万字冗余内容,使文本更显凝练晓畅;同时吸纳了21世纪以来思想史研究的新成果,新增数百条补注,涉及域外汉学新论、本土考古发现解读等。

思想史需要“接地气”

在首发式发言中,葛兆光以“学术马拉松”比喻自己与《中国思想史》的渊源。“人文学术不像百米冲刺,拼的是长期的坚守与沉淀。”他回忆,写作之初便希望打破“哲学史与思想史不分家”的困境,通过“一般知识、思想与信仰”的视角,让思想史从“悬浮的概念”落到真实的社会语境中——“过去我们总讲孔子、朱熹的思想,但普通人如何生活、如何理解世界?那些没被写入经典的常识、习俗、信仰,才是支撑社会运行的思想根基。”

谈及修订过程,葛兆光坦言“吹毛求疵”是常态。他特别感谢国际学界的反馈,提及英文译者杜迈可、丘慧芬耗时20年翻译全书,让这部著作得以在冯友兰《中国哲学史》后,成为第二部完整进入西方学界的中国思想史著作。“我75岁了,亲历过太多时代变化。这些经历让我明白,研究传统思想史不能脱离现实关怀——只有理解当下,才能更深刻地读懂过去。”

对于思想史研究的核心命题,葛兆光提出,思想史应当“拒绝空白”,关注那些被传统研究忽略的“平庸时代”:“隋至唐初、明初到王阳明之前,常被认为是‘没有思想的时代’,但通过《法苑珠林》《六典》等类书,我们能看到当时人的知识结构与思维方式,这恰恰是思想史最鲜活的部分。”他强调,思想史不是“直线向上的进步史”,不能只崇拜“新思想”,更要正视传统中的“背阴面”:“如果只讲光明的、进步的观念,就失去了学术应有的反省意识。那些野蛮的、落后的、逐渐被淘汰的思想,更值得我们研究,因为它们藏着文化传统的‘幽暗之处’。”

25年后依然熠熠生辉

上海市社联主席徐炯指出,修订本的出版是“上海社科界繁荣哲学社会科学的重要举措”。他认为,该书“以独特视角重构中国古代知识、思想与信仰的宏大图景,为理解中华文明精神脉络提供了关键参照”,其“突破传统范式、关注‘一般思想’的研究路径,正是哲学社会科学知识创新、理论创新、方法创新的生动实践”。

商务印书馆党委书记、执行董事顾青透露,除已有的中英文、韩文版本外,正与荷兰博睿出版社洽谈英文修订本出版,计划拓展法语、西班牙语等多语种版本。“一部优秀的学术著作是活的生命体,出版的责任就是让它更茁壮、更长寿,成为世界知识体系的一部分。”

复旦大学副校长汪源源从学术传承角度评价,这部著作“以一己之力贯通先秦至1895年的思想脉络”,延续了复旦大学思想史研究的深厚传统。“从周予同先生开启思想文化史研究,到朱维铮、姜义华先生的传承,葛兆光先生2006年加盟复旦后,进一步拓展了‘从周边看中国’等新领域,而《中国思想史·修订本》的出版,更在复旦历史学科百年之际,为年轻学者树立了‘求真不辍、求新不止’的治学典范。”

资深出版人、商务印书馆学术顾问贺圣遂作为首版《中国思想史》的出版参与者,感慨这部著作“25年后依然熠熠生辉”。

正如上海市社联党组书记王为松所言:“葛兆光先生的著作,为我们重新认识中国思想史搭建了框架。未来,我们期待更多学者沿着这个方向探索,让中国思想的智慧在对话中焕发新生。”