文学滋养下的一个村庄

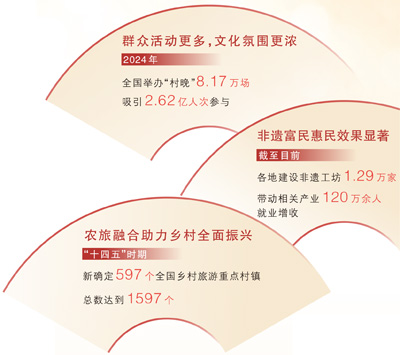

数据来源:文化和旅游部 本报记者李卓尔整理 制图:蔡华伟

湖南益阳市清溪村的村民,陆续赶往村口凉亭。秋日斑驳的光影里,“伴读清溪”读书分享会开始了。

几名村民翻开本子,读起新近记下的语句。“孩子们的倒影碎成万点星芒,被风揉碎又聚拢……”40多岁的孙桂英,念的是自己写的散文《清溪虾趣》。

去年,孙桂英从民宿转岗到迟子建书屋,当起了管理员。“我小时候生活在东北,最近几年喜欢上了阅读,读得最多的就是迟子建。她的作品,把我跟故乡连在了一起。”她说。

习近平总书记指出:“要深入学习运用‘千万工程’经验,扎实推进乡村建设,繁荣乡村文化,推进移风易俗,建设宜居宜业和美乡村。”

清溪村,是作家周立波的故乡,也是长篇小说《山乡巨变》的创作原型地。“十四五”时期特别是2022年起,在中国作协支持下,清溪村盘活农房,建设运营起22家以周立波、王蒙、迟子建等国内知名作家或出版社命名的书屋,开启了基层公共文化建设的新探索。

同时,“新时代山乡巨变创作计划”和“新时代文学攀登计划”在这里启动,一批批全国知名作家受邀来此采风创作、开办讲座……清溪村,成了中国作家“深入生活、扎根人民”新时代文学实践点。

通过文学,老老少少的读者得以触摸到更广阔的世界。文学氛围感染了村民,也改变了村庄的风貌。特别是近几年,文化赋能乡村,书屋里的翰墨书香唤醒了清溪村“耕读传家”的传统。“读了吗”逐渐代替“吃了吗”,成为村民间惯用的问候语。村民们还办起文化剧社,不少自编自演、讲身边事、说百姓话的剧目,走上了清溪剧院的舞台。“这几年,文学真正改变了村里。”清溪村贾平凹书屋管理员徐英说。

文化赋能,产业发力。随着村子声名渐起,村民围绕周立波故居和书屋群落,以及中国当代作家签名版图书珍藏馆,构建起山乡巨变景区。近到周边村镇、益阳市区,远到省内外的高校师生、读者游客,纷纷走进清溪村。

村民开起农家乐,当地文旅公司结合书屋运营起一批高品质的乡村民宿,擂茶馆、咖啡馆等越来越多的业态在这个小村庄里冒头。今年前9月,清溪村共接待游客142.46万人次,同比增长40.3%;旅游总收入达1431.63万元,同比增长12.28%。

前不久,一群湖南师范大学地理科学学院的师生来村里调研,村党总支委员邓旭东和同学们探讨了村庄的未来。他们描摹的情景,正像《山乡巨变》所写的:“粉红的桃花,雪白的梨花,嫩黄的橘子花,开得满村满山,满地满堤,像云彩,像锦绣,工人老大哥下得乡来,会疑心自己迷了路,走进人家花园来了。”

文学的力量,正让这个村庄从“耕读传家”走向“文旅兴村”,书写着新时代的山乡巨变。