俄罗斯的中国文学读者研究

内容提要:俄罗斯和中国的文学交流有悠久的历史,随着“一带一路”倡议的提出,中俄关系得到进一步发展,中国文学作品的俄译本也越来越多,但尽管如此,中国文学在俄罗斯的文学市场中不容乐观,英美文学占据了俄罗斯外国文学市场较大份额。基于此,通过调查俄罗斯读者对中国文学作品的了解情况、分析俄罗斯读者对中国文学作品的网络评论,从翻译、出版等角度对中国文学在俄罗斯的发展提出相应的对策。

关键词:中国文学 海外传播 俄罗斯读者 网络评论

引 言

中国文学是中华文化的重要载体,随着“一带一路”倡议的提出和发展,中国文学在海外读者研究成为学界的研究热点和研究重点。俄罗斯作为中国重要的战略伙伴之一,一直以来都是中国文学发展的海外沃土,特别是近些年来中俄的战略关系一直加强,习近平2023年3月访俄时发表讲话强调“中俄关系发展成果给两国人民带来了实实在在的好处,为世界发展进步做出了重要贡献”。中俄开启了全方位、多层次、宽角度的交流,中俄文学成为两国交流的重要介质,两国外交的重要明信片。赵可金认为“人文外交是在人文领域开展的外交活动,涵盖了语言、宗教、民族、思想、文化、教育、科技、旅游、体育、人口等社会领域的跨国交流”1,因此中俄在文学方面的交流活动是一种“人文外交”活动。中俄的文学交流应成为增进中俄关系的重要手段。

中俄文学互鉴具有深厚历史根基。早在18世纪便开始翻译交流,19世纪俄罗斯译介了《孙子》《大学》《论语》《红楼梦》《聊斋志异》等经典,20世纪中国则大量译介了陀思妥耶夫斯基、托尔斯泰等作品。中国文学以其深厚文化底蕴与哲学思辨性吸引了广大俄罗斯读者,早期俄罗斯文学的集体主义精神也影响了中国读者。鲁迅曾指出“俄国文学是我们的导师和朋友”2。

学界对中国文学在俄传播研究已有丰硕的研究成果。本文所指“中国文学”指中国古典文学和现当代文学作品,因此本研究将从整体上分析其在俄罗斯的翻译出版现状、读者态度及网络评论,探讨出版特点与传播策略,并结合在莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等俄罗斯大型城市的实地调研及177份有效问卷调查,揭示俄罗斯读者的基本特征与阅读偏好,以期为进一步促进中俄文化交流与文学外交提供借鉴。

一、中国文学作品在俄罗斯的翻译和出版

(一)中国文学在俄罗斯的翻译和出版概况

早期俄罗斯汉学译介以《论语》《道德经》等古典文学为核心3,但21世纪以来,随着中国社会风貌剧变,俄罗斯读者对现当代文学的需求显著增长。圣彼得堡国立大学汉学家罗季奥诺夫(А.А. Родионов)自2003年至2021年策划出版了27部中国现当代小说,尤其是近十年来,“俄罗斯翻译出版了110余部中国文学作品……现在翻译出版中国现当代文学已占50%”4。俄罗斯的汉学翻译家中,奠基者尼基塔·比丘林(Н. Бичурин)首译《四书》《三字经》等,建立了圣彼得堡大学东方系,被誉为“俄罗斯汉学之父”。瓦·瓦西里耶夫(В.Васильев,中文名“王西里”)在喀山大学首开中国文学课,著成《中国文学史纲要》,并首译《辽史》《金史》等。瓦·阿列克谢耶夫(В.Алексеев)译有《文赋》《聊斋志异》,其学生鲍里斯·里夫金(Б.Рифтин,中文名“李福清”)则译介了《高女人和她的矮丈夫》《殷芸小说》等,当选苏联科学院通信院士并获中国语言文化友谊奖。当代汉学家阿·科布泽夫(А.Маслов)译有《论语》《易经》及王阳明、朱熹等著作,并涉译唐宋诗歌。由于起步早、成果丰富,俄罗斯读者对中国古典作品仍保持高度兴趣,热门名单常由《论语》《孙子兵法》《红楼梦》等经典占据。但近年来,当代话题性文学作品获得了更多关注。根据我们调查,莫斯科、叶卡捷琳堡、新西伯利亚等大城市书店中,莫言、余华、刘慈欣等作家的国际性获奖作品获得了更高关注,往往具有系列作品展柜。网络文学作品因题材新颖、发行量高(后者俄文版发行逾40万册)而吸引了俄罗斯的年轻读者。

俄罗斯涉华出版机构约20余家,其中最大的是埃克斯摩(ЭКСМО)和阿斯特(АСТ),前者跻身全球五十强,在我们调研的受访者中知晓度超80%,后者超65%。近些年来,尚斯(Шанс)国际出版社主导了中国图书在俄罗斯的出版与发行,曾获“俄罗斯优秀图书评选金奖”“最美书店”奖等。2022年,尚斯出版中国图书一百五十余种;全俄罗斯2022年共出版五十余种中国文学作品,2021年为21种。

(二)中俄政府对中国文学作品俄译本的推动

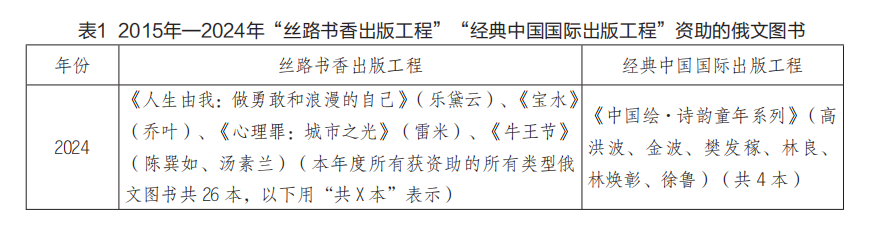

党的十八大以来,为推动中俄文学更深入的交流,在中俄政府的号召下,官方和民间开展了一系列中俄文学作品积极交流的活动,中国现当代文学作品在俄罗斯的翻译和出版成为中俄文学交流的焦点,打破了中国古典文学长期以来领先的局面。2013年5月中国国家新闻出版署和俄罗斯出版与大众传媒署展开合作,启动中俄经典与现代文学作品互译出版项目,“截止到2021年12月,项目一期100种图书已经超额完成”5,目前中俄双方各自增加50本书,并扩大了翻译的题材。“丝路书香出版工程”和“经典中国国际出版工程”是两个重要的图书出版资助工程,每年由国家新闻出版署组织实施,主要资助翻译成外文并出版的优秀中国图书,2015年至2024年这两个工程对俄文图书资助的情况如表1所示:

“丝路书香出版工程”2015—2024年共出版俄语书355本,其中文学作品有57本,从2020年开始文学类图书受资助的比例增大。“经典中国国际出版工程”2016—2024年共出版俄语书46本,其中文学类图书有12本。

此外,中国作家协会2013年启动了“中国当代作品翻译工程”,将多部当代作品译成俄语。2021年8月,又推动成立“中国文学海外读者俱乐部”,在俄罗斯召开多次线上线下读者见面会,并邀请刘震云、张学东、格日勒其木格·黑鹤等作家与俄罗斯读者交流。中国文学海外读者俱乐部向世界展示中国文学最新动态,为当地读者打开了一个丰富多彩、多元互动的中国文学世界。然而,我们的调查结果表明,超过90%的受访者不了解“中国文学俄罗斯读者俱乐部”,因此提升其在俄知名度、拓宽宣传与活动渠道已成当务之急。

在各方力量的支持下,近年中国当代文学作品在俄的传播显现出同步性加速趋势: 2020年张学东的小说《家犬往事》在2021年即有俄译本,2021年刘震云的小说《一日三秋》出版后一年内完成译介。不同类型的作品满足了俄罗斯读者对中国文学与文化的多层次需求。

(三)中国文学在俄罗斯的获奖

近年来,中国文学作品在俄罗斯的翻译与出版呈现了快速发展态势,翻译质量稳步提示,屡获俄罗斯各项文学奖。2019年,中国动物文学作家黑鹤的长篇小说《黑焰》获得第三届“比安基国际文学奖”的小说大奖,中国作家刘先平凭借作品《孤独麋鹿王》获得第三届“比安基国际文学奖”的小说荣誉奖;2021年,莫言的《蛙》、刘震云的《我不是潘金莲》、刘慈欣的《三体》、张悦然的《茧》等四部中国小说被提名俄罗斯最重要的文学奖“托尔斯泰庄园奖”(也称“亚斯纳亚·波利亚纳文学奖”),等等。

二、中国文学的俄罗斯读者调查结果分析

(一)受访者分析

受访者分布在不同的年龄段,整体以19—25岁的青年读者居多。调查显示,82%的受访者曾学习汉语,其中学习3年以上汉语的受访者为41.92%。83%的受访者有较强的阅读兴趣,88.62%的受访者曾读过中国图书,其中76.65%受访者阅读的是俄译本,18.56%受访者阅读的是汉语原文。85%的受访者喜欢在各类平台对所读书籍进行评价,评论(兼购书)平台有book24.ru、livelib.ru等。

(二)中国文学作品分析

我们对比了俄罗斯读者在阅读本国图书与中国图书时的各类型偏好,结果表明,无论是阅读本国图书还是中国图书,小说类均为最受欢迎的类别,占比均超过50%。然而,在第二大受欢迎类别上,二者存在差异:俄罗斯读者偏好本国图书中的科普类,而中国图书则以哲学类作品居次。这与中国图书在俄的早期译介有关,中国图书在俄罗斯最早的译介是以《道德经》《论语》等先秦经典著作为主,这些先秦经典著作集哲学思辨性和文学性于一体。1715年俄国政府派遣第一届东正教传教团来华,此后共派遣20届传教团。最早翻译《道德经》的是第十届传教团修士司祭希维洛夫,但该译本直至1915年才出版;最早翻译《论语》的是传教团团员沃尔科夫,后由尼基塔·比丘林再次翻译《论语》并出版。现在俄罗斯书店在售译本中,《道德经》译名为Книга о пути жизни,直译理解为“关于生活的路”,《易经》的译名为Универсальный способ мышления,直译理解为“普遍的思维方式”,《孙子兵法》的译名为Искусство войны,直译理解为“战争的艺术”。俄罗斯读者常从这些古典哲学作品中寻求心灵慰藉和处世之道。因此,先秦文学作品不仅奠定了中国文学的表达基础与朴素的思辨哲学观,还影响了当代的俄罗斯读者的阅读体验。

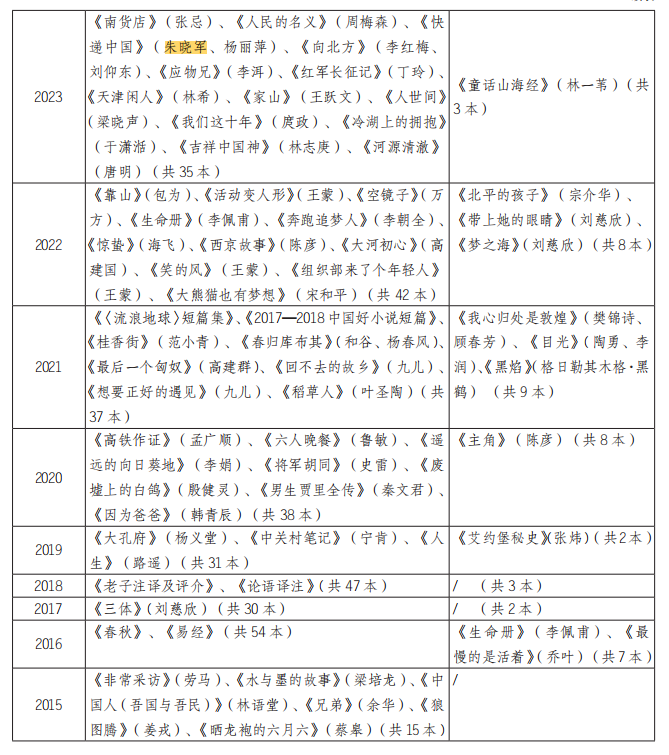

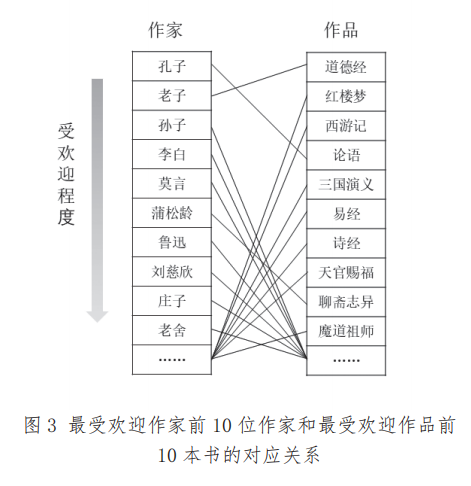

根据问卷统计,受访者喜爱的中国图书前10名依次为:《道德经》《红楼梦》《西游记》《论语》《三国演义》《易经》《诗经》《天官赐福》《聊斋志异》《魔道祖师》。图表结果如下:

在受访者喜爱的前10部中国图书中,其中有8部古典文学作品,剩余两部为近年兴起的网络文学作品。上述结果表明,中国古典文学一直深受俄罗斯读者青睐;同时,近年来中国网络文学亦呈现出蓬勃的发展态势,值得进一步关注6。

(三)中国文学作者分析

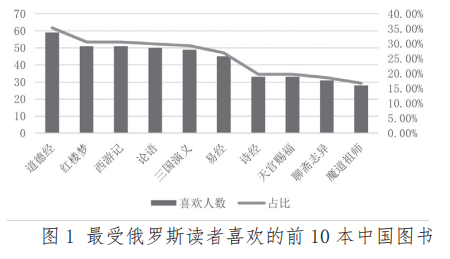

受访者中最喜欢的10位中国作者依次是孔子、老子、孙子、李白、莫言、蒲松龄、鲁迅、刘慈欣、庄子、老舍。其中,大部分是古典文学作家,具体如下:

还有10%的受访者表示记不住中国作家的人名,即作品和作家没有形成良好的匹配结果,这还表现在最受欢迎的十本中国图书和最受欢迎的十位作家也不是对等的,具体关系如下所示:

(四)原因分析

基于上述统计结果,我们认为俄罗斯读者对中国古典文学与网络文学作品的偏好主要源于以下三方面因素:

一是文化因素的内生影响。俄罗斯读者对中国古典文学感兴趣,与两国文化之间的互补性以及中国古典文本中蕴含的深刻人生智慧密切相关。通过访谈,不少俄罗斯读者表示喜欢《易经》完全是因为想学会“算命”,阅读《孙子兵法》是想汲取中国军事谋略思想。这类实用性与趣味性兼具的内容,对俄罗斯读者具有显著吸引力。

二是市场因素的外在累积。俄罗斯早期对中国文学作品的译介主要是中国古典文学作品,形成了稳定的古典文学作品翻译和研究队伍,保证了古典著作翻译质量与市场积累,为古典文学在俄受众中奠定了坚实基础。

三是传播媒介的便捷推动。随着互联网在世界范围内的普及,中国网络文学得以迅速发展与传播,俄罗斯读者可以借助手机、电脑等移动端随时随地阅读中国网络文学作品。这是中国网络小说可以在俄罗斯取得快速发展的外因。网络小说在一定程度上是在借助“大众通俗文艺的核心快感机制和创作方法”创作的“爽文”,是一种“在承认世界不可改造的前提下,帮助人们应付世界,或者逃向虚拟空间去建构一个新世界”的犬儒主义7。这种内容生产逻辑满足了读者对娱乐化阅读的期望。这是中国网络小说能在俄罗斯快速发展的内因。

三、俄罗斯读者对中国文学作品的网络评论分析

(一)网络评论概况

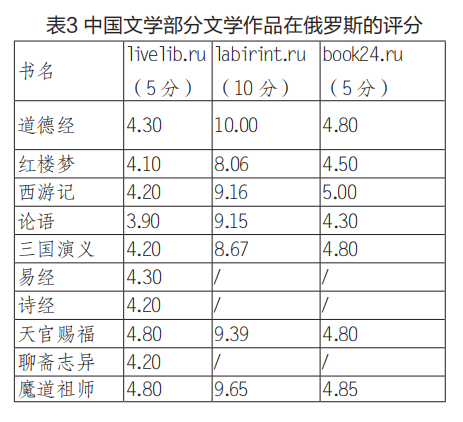

主要俄罗斯文学评论网站包括 book24.ru、livelib.ru、labirint.ru、koob.ru、litres.ru等,这些网站不仅可以评论文学作品,有的还兼具购书功能。为了准确了解俄罗斯读者对中国文学作品的评价,我们在俄罗斯的图书评论网站收集了《道德经》《红楼梦》《西游记》《论语》《三国演义》《易经》《诗经》《天官赐福》《聊斋志异》《魔道祖师》这十本书的网络评论,共641条。

网络评论是指在网络平台发布个人带有主观性的言论,有明确的评论目标,其特点是“形态多元、书写自由、面广量大、即就即发、题材广泛、无所不及、频繁互动、意见叠加、人皆作者、均可为之,鱼龙混杂、参差不齐”8。本文的网络评论特指在网络平台对文学作品的评论,与“网络文艺批评”有一定差异,广义的网络文艺批评指的是针对网络文艺作品的批评,其产生和传播媒介并不限于互联网,其论说主体也不限于普通网民,而是囊括专家学者和知名批评家,其对象既可能是依托互联网而产生的文艺作品(如网络文学),也可能是通过网络传播的文艺作品(如文学、影视、绘画、音乐等作品,其首创不一定在互联网上,但网络是其最重要的传播媒介及批评载体)。狭义的网络文艺批评指以互联网为媒介载体,以网民为批评主体,以依托互联网进行制作和传播的文艺作品为对象的文艺批评9。我们讨论的网络评论既包括对中国经典文学作品的评论,也包括以网络为创作平台和传播途径的网络文学。此类网络评论缺乏较强的学理性,但可以反映读者脱离“严肃语境”后的“娱乐性”评价,主要特征为读者“心情分享”式的评论,措辞极具个性化,会使用显性的评论性词语,如“喜欢”和“不喜欢”,以表达自己对该作品的喜好程度。

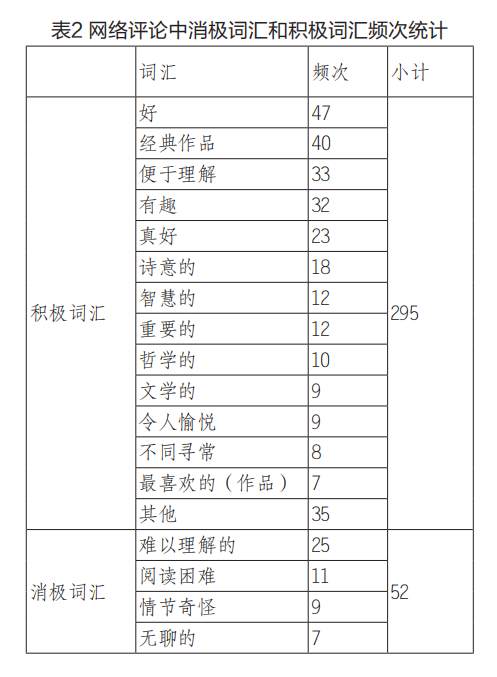

为此,我们借助在线词云图生成器“微词云”平台对641篇评论进行词频统计,并对出现频次≥3次的高频词加以分析,统计结果如表2所示:

从整体来看,积极评价词多于消极评价词(295:52)。我们进一步在livelib.ru、labirint.ru、book24.ru三个俄罗斯的在线书店和书籍评论网站考察了《道德经》《红楼梦》《西游记》《论语》《三国演义》《易经》《诗经》《天官赐福》《聊斋志异》《魔道祖师》等10本书的评分(统计时间为2024年1月10日),评分结果如表3所示。

(二)网络评论负面评价列举分析

1.对作品内容的评论

情节和角色塑造不足。评论中常指出作品情节单薄、情感发展比较幼稚、角色塑造不足,难以引发共鸣。例如,有读者评价《魔道祖师》中的主人公过于理想化——“他那么英俊,那么特别,比所有人都强大,他不需要付出努力,一切都自然而然地发生,而其他人则辛勤劳动。他天生就是天才。”过度完美的角色设定被认为削弱了人物的真实感与张力。

缺乏深度和内涵。部分评论批评作品缺乏情感深度和心理描写,主体探讨显得肤浅,在思想性和艺术性上无法打动成熟读者。

受众适应性问题。虽然一些网络文学作品销量可观、热度较高,但评论中也有声音认为其内容偏幼稚、不够成熟。例如,有读者评价《天官赐福》:“十四五岁的孩子,也许能看得进去。”此外,口语化的叙述风格有时与作品背景设定不符,也会削弱读者的沉浸感。

写作技巧问题。读者对作品的对话结、语言运用及幽默元素的协调性提出疑问。比如有读者评论《天官赐福》:“从技术角度看,这部作品的语言简单(有时可以说是口语化的),但角色的对话中又出现了古老的华丽辞藻,就好像多年前人们说话的方式。”作品出现了对话语言和非对话语言在风格上的脱轨。还有读者反映某些作品大量采用“你问我答”的对话模式,并频繁以省略号标示,将阅读体验形容为“糟糕”(ужасно)。

新元素引入不当。有些作品被批评为引入了过多新元素,但这些元素之间关联性不强,都是为了临时的情节发展,新引入的规则通常与之前的规则相矛盾,造成故事杂乱无章,影响了作品的连贯性和逻辑性。新元素的加入只是为了吸引读者的注意力,例如读者评价《天官赐福》为“就像儿童动画片一样,不在乎故事内容和逻辑,只关注画面和可爱的旋律”。

2.对翻译和出版的评论

有些评论者并非作品本身而给出低分,而是由于译者和出版者在翻译和出版的过程中没有遵循作品的原貌,造成了文学价值的丢失。例如,读者指出《红楼梦》的翻译缺乏艺术价值,可能没有传达原作的深度和美感;有读者形容某《道德经》的译本:“阅读这本书就像是镶嵌在锈铁上的钻石”;也有评论直言:“这位伟大哲学家的语言遭受了怎样的摧残”,表达了对译者的极大不满。此外,译文中不合适的措辞也加深了理解的难度,如《论语》中出现了“人文主义、宣言、国有工厂、尺、真相、古琴”等词汇,表明译者试图使译文尽可能地贴合其所处的现代社会,但这样反而削弱了原文的历史文化质感。

除了译文本身以外,出版物设计也影响读者的阅读。评论者提到作品的字体和边距设计问题,使得书籍显得笨重,可能影响读者的阅读体验。此外,插图和封面图案与作品内容无关,不属于同一风格系统,可能导致读者对书籍的整体印象不佳。

3.文化认知差异

文化背景的差异,影响了俄罗斯读者对中国文学作品的理解。有评论者指出,作品中的文化元素对于非中国读者来说难以理解,或者在翻译过程中失去了原著的深度和内涵,使得读者难以领会作品的真正意义,甚至产生不满和困扰。如有读者对《天官赐福》等玄幻小说中“天庭、飞升、神仙”等元素的设置表示惊讶,感叹作者出奇的想象力,但在了解中国传统的民间神话传说后,才发现“天宫、神仙”等中国神话故事的元素是自古以来的传承,只是在此基础上进行了改变。有读者评论《道德经》在写作风格和思想上都令人痛苦,全文冗长的风格、反复阐述同一思想、大量荒谬的隐喻,令读者感受到“折磨”。中国的文化注重含蓄性,在作品书写中常表现为使用隐喻等手法从多个方面阐述作品的主题,这与西方直抒胸臆式的表达习惯存在较大的差异。

在中国古典章回体小说中,章回结尾经常会使用“欲知后事如何,且听下回分解”式的话语给读者留下悬念,但俄罗斯读者对此表示不理解,认为这类话语“令人讨厌”(противным)。

当然,也有读者深谙中国文化,熟悉中国文学作品,在评论中引入其他的中国文学作品进行对比评价,如对《魔道祖师》的评论有:中国网络同人小说的罪过在于无法写出曼凯尔那样的情节和动作,以及缺乏对本国古典文学的了解,至少无法像佩雷斯·雷维特那样优美细腻地描绘出他的另一个自我——阿拉特里斯特的人生哲学。

我们关注到,有些读者给出低分评价,还因为该作品在排行榜的位置,即作品的知名度和影响力远远大于作品本身的文学价值。

四、网络文学作品在俄罗斯的发展

(一)网络文学作品在俄罗斯的传播模式

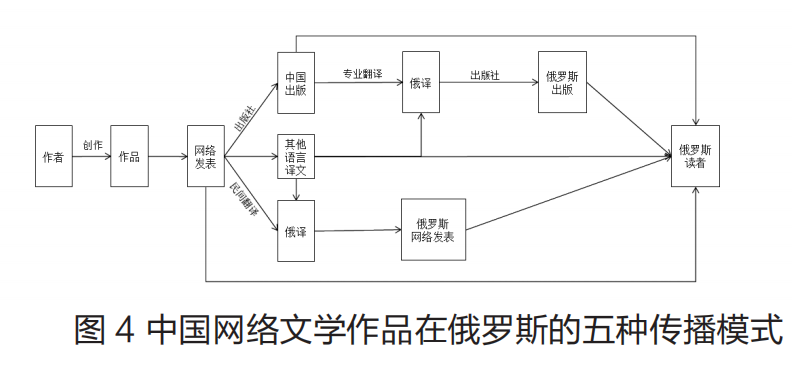

俄罗斯的读者要阅读中国的网络文学作品有五种模式:一是俄罗斯读者直接购买已经在中国出版的网络文学作品;二是俄罗斯读者直接线上阅读已经线上发表的中国网络文学作品;三是出版社出版作品后,组织专业译者翻译作品,再通过俄罗斯的出版社出版,最后俄罗斯读者购买在俄罗斯出版的中国网络文学作品,如俄罗斯可以购买俄文版的《魔道祖师》《天官赐福》;四是作品在中国网络发表后,俄罗斯相关网站自发翻译成俄文并发表,俄罗斯读者在这些网站阅读俄文版的作品,如俄罗斯读者在rulate.ru阅读中国的网络文学作品;五是作品发表或出版后被译成其他语言,如英语、法语等,再传入俄罗斯,此时俄罗斯的读者可以直接阅读英语或者法语版的中国网络文学作品,或者由俄罗斯相关网站将英语或法语版的中国网络文学作品翻译成俄文版并在网络发表,如rulate.ru早期的中国网络文学作品皆是翻译自英语或其他语言。

其中第一种模式和第二种模式与中国读者阅读中国的网络文学作品无异,对俄罗斯读者的汉语水平有较高要求,第三种模式和第四种模式是中国网络文学作品翻译后传入俄罗斯。上述五种传播模式可以用下图表示:

图中的“专业翻译”是指出版社或相关机构组织译者翻译作品,译本质量相对较高,通过比较完善的审核机制审核后出版;“民间翻译”主要指网站个人翻译,也包括机器翻译。图中的译者也是读者,尤其是对于民间自发翻译的译者来说,他们往往对中国网络文学作品拥有极高的兴趣,自学汉语并翻译中国的网络文学作品。

(二)网络文学在俄罗斯的翻译模式

网络文学作品在俄罗斯的读者可以分成两个群体:一是通过正式出版渠道获取纸质译本的群体;二是利用网络平台进行电子阅读的群体。中国的网络文学有丰富的原创作品,形成了巨大的网络文学市场,但在俄罗斯翻译并出版的网络文学作品只占少数,仍有一部分俄罗斯读者主要是通过网络平台阅读电子读物。纸质读物的翻译和出版都经过了严格的审核,而只在网络平台发布的网络文学作品则没有严格的审核机制,作品的翻译质量得不到保障。

在线连载的网络文学作品翻译与非网络文学作品的翻译模式和过程存在较大的差异。非网络文学作品的翻译模式是二元翻译或者一元翻译模式,在线连载的网络文学翻译模式是二元模式或者三元模式。非网络文学作品翻译模式的二元翻译主要指译者与作者的互动,译者在翻译过程中可以即时与作者沟通原文内容,作者也可以根据自己作品的特点对译者提出具体的要求。这种二元翻译模式主要是从创作层面出发,注重对原文内容的在再现。非网络文学作品翻译模式的一元翻译主要指译者单方面的翻译原文作品。在线连载的网络文学作品的二元翻译包括两个层面——译者和读者的二元互动、译者和作者的二元互动。网络平台提供了良好的交流平台,译者、读者、作者间可以实现高效、便捷交流,减少了“中间人”环节。在二元互动的基础上,译者与读者和作者的三方互动形成了三元翻译模式。译者既能得到作者的意见,也能通过网络文学平台得到读者的反馈,在我们调查的过程中,rulate.ru平台也提供网络评论服务,每章连载的网络小说后都附有评论区,读者会在此进行评价。

在这种翻译模式下翻译出来的作品,译文质量是最大的问题,一般来说,这类译者都不是专业翻译人员,大多数都是凭着兴趣爱好完成作品的翻译,甚至一部长篇网络小说是通过多个译者接力式翻译共同完成。

(三)网络文学在俄罗斯发展的原因

在我们调查的过程中,《魔道祖师》和《天官赐福》这两部网络文学作品在俄罗斯有较大的市场,成为当代中国网络文学作品一张名片。《魔道祖师》及其改编剧《陈情令》的爆火引起了学界的关注,胡晴认为《魔道祖师》“植根于中国传统儒道文化,体现了侠义精神,人物群像血肉丰满而且具有强烈的‘共情效应’,所以能够引起当下读者的共鸣”10,而这爆火的背后,是近些年来“女性向”审美形态的兴起。与《魔道祖师》一样,《天官赐福》也是“女性向”的作品,《天官赐福》等耽美作品是将现实生活中女性角色替换成男性角色,并描绘理想化爱情的性转浪漫小说11,因此该小说主角的人物设定以及浪漫的故事情节都是《天官赐福》深受女性观众喜爱的原因。同时,《天官赐福》的同人文化也积累了很多受众。

耽美网络小说的火爆是“一群异性恋取向的女性(同人女)群体对男男更加趋向平等地位爱情的追求”12。耽美文化代表着对传统语境中异性恋的反抗,耽美群体将耽美情趣寄托在耽美文化产品上,由此构成了对耽美小说的热爱。传统的文学环境无法接受耽美文学的传入,耽美文学创作只能将阵地扎根在隐秘性较强的虚拟网络空间,形成了庞大的中国耽美网络文学市场。中国耽美网络文学市场既寻求国内网络市场,同时也会投入海外网络文学市场。耽美文化在海外部分西方国家已经常规化、合法化,有更高的民众接受度,俄罗斯作为西方国家具有更高的耽美文化接受度,于是中国耽美网络小说在俄罗斯获得了成长的沃土。

除了耽美类型的网络文学在俄罗斯取得较快发展外,武侠、玄幻类网络文学也在俄罗斯收获了一批读者。武侠、玄幻类网络文学走的是“爽文”路线,黎杨全、李璐认为网络“爽文”有占有感、畅快感、优越感、成就感等“爽点”13,构拟了读者特有的代入感。“爽文”带给读者“爽感”,周志强认为“爽感”是“当下生活欲望的客体化形态,却并非止于这种欲望的‘想象性满足’”,“构造了这种欲望‘现实性匮乏’的寓言”14。俄罗斯的文学注重现实性,列夫·托尔斯泰被称为“俄国革命的一面镜子”,反映了俄罗斯文学强调社会现实生活,追求文学的现实性和客观性。但同时,以普希金代表的浪漫主义文学也影响着俄罗斯的文坛特色。武侠、玄幻类的网络文学作品进入俄罗斯后,给俄罗斯带来了东方式的侠客情怀和追求无上的“修仙”幻想。俄罗斯读者在阅读中国网络作品的同时,也是在接受中国传统武侠精神和东方仙佛神话体系,因此有大量俄罗斯读者阅读完中国网络文学作品后无不惊叹于作者基于中国神话体系构建的修真世界。

中国网络文学作品传入俄罗斯后,丰富了俄罗斯小说的类型,带来了东方式的浪漫主义和仙侠世界,受到了俄罗斯读者的喜欢。

五、中国文学在俄罗斯发展的问题及措施

尽管近些年中国图书在俄翻译出版的量越来越大、质越来越高,但中国文学在俄罗斯的发展还有较大的提升空间,相对于俄罗斯的外国作家作品出版情况来说,“中国文学远远未进入俄罗斯的十强外国文学之内”15。俄罗斯的外国作家作品在文学类畅销书中占据较大份额,2021年有五位外国作家作品进入文学畅销书榜单,但其国籍分别为美国、英国、德国,2021年俄罗斯翻译的外文图书有1.83万种,也主要是英语、德语和法语,共占俄罗斯翻译图书总出版总印数的82%左右,其次是日语和意大利语作品,共占俄罗斯翻译图书总出版总印数的5%左右。

有相当一部分受访者记不住中国作者的名字,主要熟知的是中国古代的学者,如孔子、老子等,对于相当一部分的现当代作者还不够了解,他们表示看过相关图书,但表示中国作者的姓名很难记住,这提醒我们要提高中国作者在俄罗斯的知晓度。

(一)译本质量推动发展

通过网络评论分析和问卷调查反馈,我们发现很多读者对译者表达了不满的情绪,并且我们的受访者中有76.65%的读者阅读的是俄译本中国图书,因此中国文学作品在俄罗斯的发展应以译本的质量为核心。

优质的翻译可以保持原作品的文学价值,提高读者的阅读体验。中俄双方合力打造中国现当代文学俄译团队,展开校际合作、出版社之间的合作,由研究机构和出版机构牵头推进中国现当代文学作品的翻译和出版。同时,也可以考虑将一些经典作品重新翻译,以适应现代读者的需求。在提高译本质量的基础上,加大译本数量的出版,俄罗斯每年出版的中国图书数量依然很少。

(二)兴趣驱动型阅读习惯

俄罗斯读者在阅读中国图书时,往往会根据自己的兴趣选择图书种类,我们对部分受访者进行口头访谈,有的表示喜欢读《易经》是因为期望读完后可以“算命”,读者的背后都是兴趣驱动,鉴于此,我们认为可以从以下两方面着手:

1.图书主题多元化:图书馆和书店可以提供多样化的书籍,从多主题出发,以满足不同读者的兴趣,比如网络文学作品类型丰富,但俄罗斯读者接触更多的是玄幻、修真、武侠类网络小说。访谈中,有很多俄罗斯读者表达了希望阅读不同类型小说的需求。

2.建立阅读社区:创建一个互动的阅读社区,鼓励读者分享阅读体验、推荐好书,并且可以举办一些有奖征文比赛,激发读者的阅读兴趣。在我们调查中,有66.47%的受访者会对在相关平台进行文学作品的评论,其中有50%以上的人在Litress(Литресс)进行文学评论,可以将Litress(Литресс)打造成一个阅读兴趣社区,设置中国文学作品版块集中讨论中国文学作品。例如有读者评论《红楼梦》:曹雪芹真是一位了不起的作家。(Цао Сюэцинь поистине прекрасный писатель.)

(三)文学奖项和荣誉

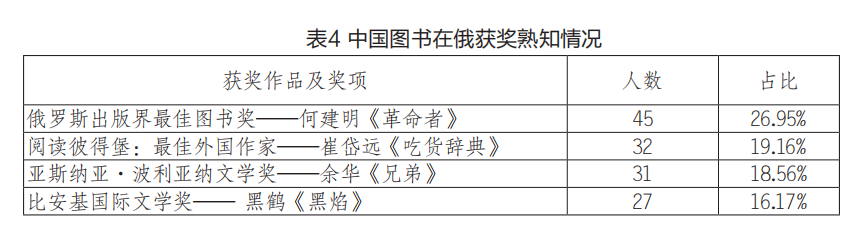

鼓励中俄文学界和出版界设立相关奖项,奖励翻译、推广中国文学的机构和个人,提高他们的社会地位,鼓励更多人参与到这个事业中来。近些年来,中国的文学作品在俄罗斯获得了一些图书奖项,但这些获奖图书在俄罗斯没有获得良好的传播效果,在我们的受访者中,64.97%的人至少知道有一部中国文学作品获得了俄罗斯的相关奖项,但仍然有35.03%的人还不知道中国图书在俄罗斯的获奖情况,具体情况如下:

(四)文学作品的多样化表达

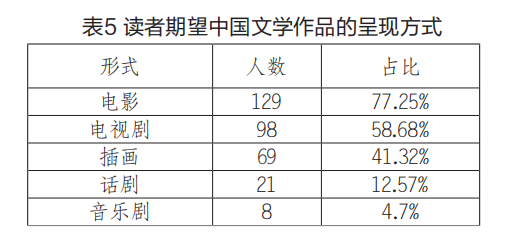

优秀的中国文学作品为了进一步获得俄罗斯读者的青睐,可以将优质的中国文学作品改编成电影、电视剧等。我们调查了受访者最期待中国文学以什么形式呈现,有77.25%的受访者期待中国文学作品改编成电影,58.68%的受访者期待中国文学作品改编成电视剧。文学作品影视化可以促进中国文学的传播,有72%的俄罗斯人喜欢看电影,56%的俄罗斯喜欢看电视剧,16影视在俄罗斯人的生活中占有重要位置,制作改编自中国文学作品的优秀影视作品可以增强中国文学作品海外传播的立体性和多维性。

(五)加强自媒体传播

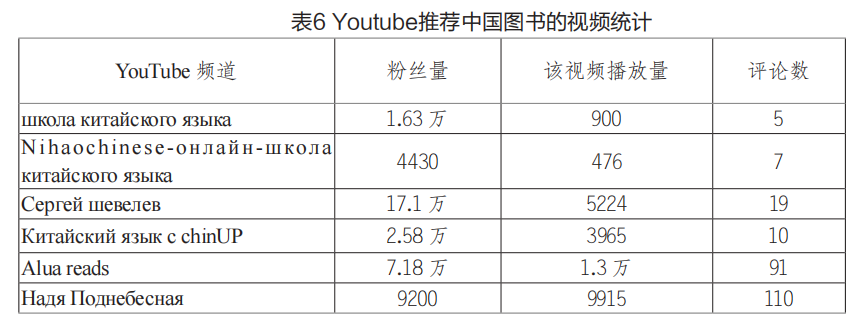

此次调研,我们发现俄罗斯人在网上介绍中国文学作品的很多,这是很好的传播途径。YouTube平台已有用户推荐中国书籍,如школа китайского языка推荐了马云的《未来已来》、关于中国的《典故100》《唐诗三百首》、陈春成的《夜晚的潜水艇》、三毛的《撒哈拉的故事》;Nihaochinese-онлайн-школа китайского языка发布了圣彼得堡大学罗季奥诺夫推荐的十本书:鲁迅的《阿Q正传》、老舍的《骆驼祥子》、 张爱玲的《倾城之恋》、王蒙的《杂色》、冯骥才的《俗世奇人》、莫言的《生死疲劳》、刘震云的《我不是潘金莲》、余华的《兄弟》、毕飞宇的《推拿》、严歌苓的《小姨多鹤》;Сергей шевелев发布视频,展示了个人收藏的中国图书,如《中国世界文化遗产》、《品茶图鉴》等关于中国文化的科普类图书;Китайский язык с chinUP推荐了《三国演义》《红楼梦》《水浒传》《西游记》《阿Q正传》《狂人日记》《春蚕》《猫城记》《红高粱》《酒国》《上海宝贝》;Alua reads推荐了14本中国文学图书:刘震云的《吃瓜时代的儿女们》《一句顶一万句》、毕飞宇的《玉米》《推拿》《青衣》、张学东《家犬往事》、东西的《篡改的命》、张悦然的《茧》、莫言的《蛙》《酒国》《四十一炮》《红高粱》《丰乳肥臀》、余华的《活着》;Надя Поднебесная推荐了蒲松龄的《聊斋》、张戎的《野天鹅》、卫慧的《上海宝贝》、清代李渔的《十二楼》。

“自媒体(We Media)”指“是普通大众经由数字科技强化、与全球知识体系相连之后,一种开始理解普通大众如何提供与分享他们本身的事实、他们本身的新闻的途径”17,邓新民认为自媒体的核心是“基于普通市民对于信息的自主提供与分享”18。俄罗斯人可使用的自媒体平台包括但不限于VKontakte、WeChat、YouTube、Tik-tok等,其中VKontakte是俄罗斯本土最大的社交网站,在俄罗斯年轻人中具有极高影响力。自媒体平台在当前网络生活中扮演着重要的角色,是很多人的主要信息来源。我们的受访者中有15%左右的人喜欢中国文学作品是受到自媒体平台的传播影响,自媒体平台也会有人分享对中国文学作品的评价,因此可以鼓励相关出版社或中国文学爱好团体在自媒体平台分享相关内容、创建中国文学作品的讨论话题等。

我们统计了上述六个中国图书推荐视频的粉丝量、视频播放量、评论数,如下表所示:

我们一方面需要看到海外YouTube已有用户在推荐、宣传中国图书,另一方面也不能忽视自媒体的传播还有很长一段路要走,这些推荐视频的播放量和评论数仍处于较低水平。

(六)打造文学名片

中国的文学作品含有丰富的人文价值,古典文学作品反映的是数千年来中华文化的传递,具有深厚的人文底蕴,现当代文学作品反映了近百年来中华民族的社会风貌,当代网络文学作品是新时代科学发展下的新生力量。在今后的发展过程中,既需要坚持优秀古典文学的向外传播,也要弘扬反映现当代社会风貌的当代文学作品精神内涵,同时将优秀“网络文学作品”打造成为新时代文学作品的中国特色新名片。由此形成古典文学作为底蕴内涵、现当代文学作为时代旗帜、网络文学作品作为新生力量的三维传播途径。三维的传播途径可以扩大中国文学作品在俄罗斯的读者面,培养俄罗斯读者多层次的阅读兴趣,使俄罗斯读者多方面了解中华文化,喜欢中华文化。如网络武侠小说蕴含了中国的道教文化,深受俄罗斯读者喜爱。换句话说,中国传统的道教文化借助网络武侠小说这个载体走进了俄罗斯民众之中。

综上,通过综合利用以上措施,可以促使中国文学作品在俄罗斯的发展,进一步促进中俄文化交流。

[本文系新疆大学2024年度哲学社会科学校内培育项目中亚研究专项(项目编号:24DPY001)、新疆大学校院联合项目(项目编号:WGY202101)的最终研究成果,新疆大学“优秀博士创新项目”(项目编号:XJU2024BS031)的阶段性成果]

注释:

1 赵可金:《人文外交:全球化时代的新外交形态》,《外交评论(外交学院学报)》2011年第6期。

2 鲁迅:《祝中俄文字之交》,《鲁迅全集》(第5卷),江苏凤凰文艺出版社2020年版,第25页。

3 罗季奥诺夫提出《论语》《道德经》等作品在欧洲学界更容易看作“哲学论文”,而严格意义上的中国古典文学,如《聊斋志异》《红楼梦》等则不那么受欢迎。参考罗季奥诺夫《国家形象与文学传播:有关当代俄中文学交流的几点思考》,《文学研究》2020年第2期。

4 关秀娟、王雨欣、罗季奥诺夫:《汉语学习是汉学家成长的必由之路——访俄罗斯汉学家罗季奥诺夫》,《国际汉学》2023年第4期。

5 梁飞:《中国文学走出去如何防范版权风险》,《中国新闻出版广播报》2023年6月2日。

6 据中国互联网络信息中心(CNNIC)第55次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2024年12月,我国网络文学用户规模达5.75亿人,较2023年12月增长5474万人,占网民整体的51.9%。

7 邵燕君:《从乌托邦到异托邦——网络文学“爽文学观”对精英文学观的“他者化”》,《中国现代文学研究丛刊》2016年第8期。

8 丁柏铨:《网络评论:特点、现状及引导力研究》,《传媒论坛》2023年第5期。

9 王红勇主编《网络文艺论纲》,山东教育出版社2014年版,第320页。

10 胡晴:《煮一壶生死悲欢祭少年郎——由〈魔道祖师〉到〈陈情令〉》,《网络文学评论》2019年第5期。

11 张欣雨:《新媒体语境下耽美同人文化的传播分析——以〈天官赐福〉同人圈为例》,《传媒论坛》2022年第2期。

12 朱清河、张晓明:《耽美文化的媒介赋权与价值祛魅》,《现代传播(中国传媒大学学报)》2017年第4期。

13 黎杨全、李璐:《网络小说的快感生产:“爽点”“代入感”与文学的新变》,《海南大学学报》(人文社会科学版)2016年第3期。

14 周志强:《“处在痛苦中的享乐”——网络文学中作为“圣状”的爽感》,《广州大学学报》(社会科学版)2023年第3期。

15 罗季奥诺夫:《国家形象与文学传播:有关当代俄中文学交流的几点思考》,《文学研究》2020年第2期。

16https://fom.ru/Kultura-i-dosug/14922[2023-10-14].

17 邓若伊:《论自媒体传播与公共领域的变动》,《现代传播(中国传媒大学学报) 》2011年第4期。

18 邓新民:《自媒体:新媒体发展的最新阶段及其特点》,《探索》2006年第2期。

[作者单位:朱晓军 新疆大学外国语学院、祁阳 新疆大学中国语言文学学院]

[本期责编:钟 媛]

[网络编辑:陈泽宇]