《蛰居散记》的版本问题

内容提要:1945年9月至1946年2月间,《周报》设置“蛰居散记”专栏,刊载郑振铎关于沦陷时期上海生活和知识分子群像文化心态的追记散文。专栏最初写作22篇,实际刊载21篇。上海出版公司1946年推出“文艺复兴丛书”时,《蛰居散记》列入其中并预告出版,实际并未出版。1950年12月,上海出版公司重启“文艺复兴丛书”,《蛰居散记》列入其中予以出版。1954年3月,日本岩波书店出版日文版《蛰居散记》,但与上海出版公司初版本相比,日文版较为真实地反映出郑振铎创作《蛰居散记》时的真实心态。本文通过几个版本的对比,透视文学载体背后的思想变动历程。

关键词:《蛰居散记》 郑振铎 刊载构想版 初版 日文版

1945年9月8日,柯灵、唐弢、钱家圭、刘哲民在上海编辑、出版《周报》,刘哲民为刊物的发行人。《周报》每逢星期六出版,承担印刷工作的是上海国光书局,至1946年8月24日被迫停刊,总计出版期数为50期(第21期和22期、第27期和28期、第49期和50期合刊),为抗战结束后中国政治与文化、文人生活细节留下了重要的文献。郑振铎是“《周报》的大力支持者”,《周报》发行期间,他总计写文32篇1。从《周报》停刊的命运可看出,它与1940年代后期左翼进步力量的渗透有密切关系,也与国民政府在文化上推行“文化勘乱”的文艺政策有关。郑振铎在该杂志上不仅发表“蛰居散记”这样的专栏,而且积极介入政治话题。比如,1946年3月2日第26期上,他发表《论民权初步》,探讨有关中国公民民权的范围。此文之后,他还陆续发表《怎样处置汉奸的财产》(第32期)、《论大学教授待遇问题》(第34期)、《武力能解决问题吗?》(第40期)、《争取民权,保卫民权!》(第49、50期合刊),更深层次地介入时局这一敏感政治话题。尽管这些文章没有列入“蛰居散记”专栏,但从中可看出郑振铎1946年前后明显的左翼政治立场及其文化思想的转向,也是学界理解“蛰居散记”专栏相关的周边文献。

一、《蛰居散记》刊载构想版:从创作到初刊、出版预告

郑振铎有意介入战后时局的政治话题,并不是抗战胜利之初就立刻带有这样的念头,而是一个逐步改变与生成的过程,郑振铎的“断片日记”记录了他的这个变化过程。1945年8月11日,郑振铎从小道消息里得知“日本已经屈伏了”,他“兴奋极矣!立即外出,消息已满城都知。秩序整然,闻昨夜有游行,有狂欢终夜者。至市场,已不做新交易,买不出东西,干着急”。尽管有蛰居生活的艰辛,但他坚信“现在已经不怕冻馁了。没有钱也不要紧”。在具体的生活观感中,郑振铎对中华民族伟大复兴寄予希望,他看到“国旗已满街飘扬”,还留意着胜利后的接收,“又闻接收的人已来,明晨正规军可到”。在这样的消息的刺激下,“昨日兴奋过度,几半夜未睡也”2。8月15日正式获悉日本宣布接受条约,他天真的知识分子气亦表现了出来,“‘和平’已实现矣!今后当可安居乐业,不愁饥寒了”3!8月17日,“见国机低飞盘桓,不自禁的拍手”4。8月22日,看到《中华日报》刊载朱德、毛泽东致电蒋介石的电报后,他感叹道:“觉得‘政治’这东西,实在太可怕了。还是做自己的‘本行’为是。”5

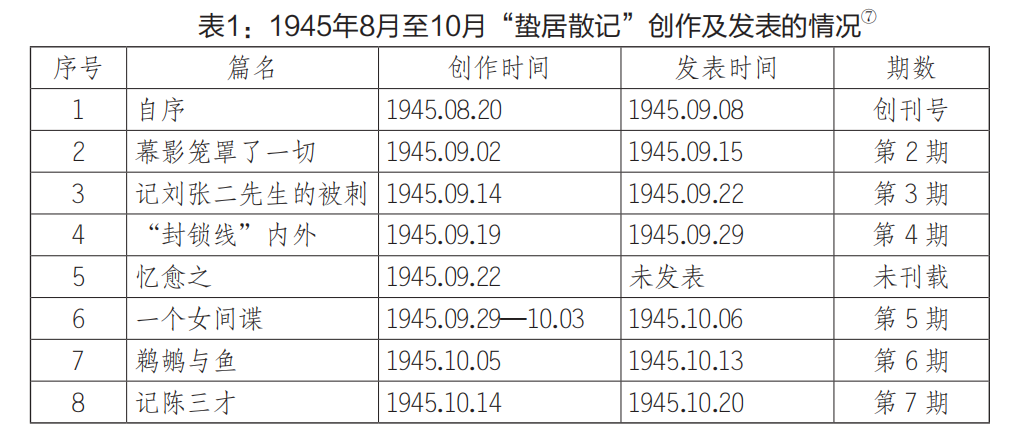

8月30日,郑振铎日记透露了《周报》编辑唐弢的到访。9月2日开始,他开启“蛰居散记”专栏的写作:“写‘散记’第一篇,毕。”6这天,唐弢和柯灵同时拜访了郑振铎。这里提及的“蛰居散记”第一篇,按理来说应是专栏的第一篇文章《幕影笼罩了一切》(由郑振铎日记注释推断)。而《蛰居散记》的自序文字,则写于1945年8月20日,它要早于《幕影笼罩了一切》。真正动议《周报》创刊的时间,其实在8月20日之前就已开始。《周报》创刊之始,郑振铎的专栏已列入刊载之列。从郑振铎日记记录来看,他此时确实有点兴奋。作为长期蛰伏在沦陷区上海与日本侵略者、敌伪组织机构进行周旋的进步文化人,郑振铎的心情是复杂的:他既表达出对抗战胜利的“兴奋”,又表达出内心深处隐隐的“苦衷”,包括了来自家庭生活和工作之间的苦衷。“蛰居散记”是郑振铎在《周报》上的主打文章,其相关文化心态的呈现,应是我们关注的主要文献。这里先整理“蛰居散记”专栏前八篇文章之创作与发表的情况:

从表中所列八篇文章的创作与发表情况来看,郑振铎对于“蛰居散记”专栏非常用功,至少在战后文化接收的繁重工作中,他每周都会抽出时间写作散记文章,还参与《民主》(政治刊物)、《文艺复兴》(文艺刊物)的创刊。“蛰居散记”专栏的自序文字,明确透露郑振铎提笔写作的主旨:“在这样的一个黑暗时期,一个悠久的‘八年’的黑暗时期里,如果能有一部详细的记载,作为‘千秋龟鉴’,实胜于徒然的歌颂胜利的欢呼。”同时,郑振铎还显示出独特的文献意识,他期待“蛰居散记”专栏“可以使将来的史家们有些参考”8。

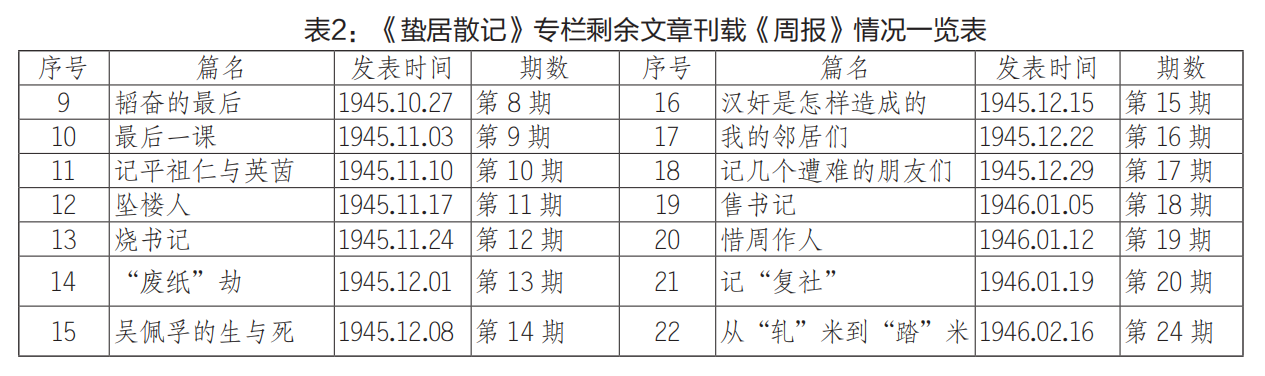

因1945年10月20日至1946年12月郑振铎日记阙如,有关“蛰居散记”专栏剩余文章的创作时间变得不详。至于他为何停止专栏写作,这是否与《周报》被迫停刊有关,目前已无法建立起完整的考证链条。但从表1所列八篇文章的创作、发表时间来看,“蛰居散记”专栏文章的创作,都是在刊登前一周内完成的。这从侧面可看出,郑振铎对专栏颇为重视,并坚持写到1946年1月间。郑振铎在自己的日记中还特别提到稿费给他的“冲击”,9月13日收到《周报》第一期稿费:“唐弢来,付稿费九万元,此第一次收到之稿费也”9!9月16日收到《周报》第二期稿费:“稿费六十七万二千,可谓为最大的一笔款了”10!能在日记中记载稿费的收入情况,可见郑振铎对于“蛰居散记”专栏的期待与努力,也反映了他在抗战结束之后经济上的拮据状态。剩下的“蛰居散记”专栏文章,刊载情况如下(创作时间不详):

从上表透露的信息来看,郑振铎1946年2月16日发表《从“轧”米到“踏”米》之后,“蛰居散记”专栏已形同终止(尽管《周报》仍在继续发行)。而从《记“复社”》到《从“轧”米到“踏”米》的发表周期来看,这两篇文章的间隔时间长达四周(近一个月),这中间到底发生了什么情况、或者遇到了什么问题,我们不得而知(或许与旧历年的春节有关?)。按照《自序》的写作意图,自“八一三”事变后,郑振铎“便过了好几次的流离迁徙的生活”,从“十二·八”后,“便蛰居于一小楼上,杜绝人事往来。虽受着不少次的虚惊,幸而未作‘楚囚’,未受刑迫”11。1946年8月24日,《周报》出版“休刊号”,“蛰居散记”专栏在停刊中无疾而终(抑或是“有疾而终”)。“蛰居散记”专栏总计写了22篇,其中《忆愈之》在刊发之前撤销了发布(不由专栏刊载),原因在于郑振铎得知确切消息,胡愈之并没有在南洋遇难。

启动“文艺复兴丛书”这套丛书出版的过程中,作为当事人的郑振铎、李健吾,实际上已开始着手《蛰居散记》的出书方案,并在上海出版公司出版的大型文学刊物《文艺复兴》12《活时代》13《周报》等杂志上刊载书籍广告作出预告。只是由于受1940年代后期时局的影响,《蛰居散记》并没有出版。这里,就出现了所谓的“刊载构想版”《蛰居散记》,它的最初动议时间应该在相关广告推出之前,即1946年3月。

动议出版《蛰居散记》如果确定为1946年3月,从当时发表的“蛰居散记”专栏文章体量来看,郑振铎收录的“构想版”《蛰居散记》,显然不会超过《周报》的文章总量(进而真要扩大的话,也应该是1945年8月至1946年2月的这个时间段的相关文章)。也就是说,《蛰居散记》的目录与篇章大体是有其确立范围的,以《周报》刊载的系列文章(指“专栏”)为主体,或许还会兼及其他同类性质的文章。“文艺复兴丛书”1947年7月前推出的文艺书籍,主要包括:师陀的《果园城记》(短篇小说集,1946年5月),柯灵、师陀合著的《夜店》(剧本,1946年6月),吴祖光的《后台朋友》(散文集,1946年6月),鲁迅著、唐弢编的《鲁迅全集补遗》(1946年10月),景宋(许广平)的《遭难前后》(散文集,1947年4月),杨绛的《风絮》(剧本,1947年7月)。尽管《蛰居散记》的出版遭遇夭折,但从当时的文学构想意图来看,它在郑振铎此时期的文艺创作中有着特殊的价值。按《周报》开设“蛰居散记”专栏刊载的文章可看出,至少在1946年2月前后,它的主体架构大体完成。正是在这样的出版策划之下,《文艺复兴》才推出有关《蛰居散记》出版预告的信息,这说明在1946年5、6月酝酿、出版“文艺复兴丛书”的时候,郑振铎已完成从专栏刊载到作品结集出版的总体安排。不过,随着时局的巨大变化(内战爆发),《蛰居散记》最终并没有出现在 “文艺复兴丛书”内,这一出版工作的再次接续,则迟至中华人民共和国成立后的1950年12月。

郑振铎在开设《蛰居散记》这一专栏的时候,同时代人当时已对此有所注意,易成章就对郑振铎进行介绍,并提及“蛰居散记”专栏上的文章,“《周报》上的‘蛰居散记’,很受读者欢迎”14。这从侧面可看出,“蛰居散记”专栏文章在战后的时代环境中有其阅读的“影响力”。

二、1951年4月《蛰居散记》初版本

郑振铎与上海出版公司的关系非同一般,刘哲民曾提及这种关系:“西谛之与上海出版公司,单从表面看,只是作家与出版发行单位的关系;而实际上,他始终如一地关心爱护公司胜于我们自己。我们每觉得自己还没考虑到的问题,或是想到而未解决的问题,他都预先为我们细心筹画、周密设想。”151949年在香港北上新解放区的途中,郑振铎与刘哲民保持着密切的通信联系,甚至具体地指导上海出版公司在国统区的细节工作,比如对康嗣群的职务安排,对出版社前途的预判16,可说真正做到了无微不至地关怀着它。中华人民共和国成立后,上海出版公司能维持着正常运转,与郑振铎投入的精力是分不开的。由于郑振铎长时间不在上海,以及他特殊的职务身份(主要在国家文物局工作),相关图书的出版、日常具体管理的工作由刘哲民、唐弢、柯灵等在沪的友人主持并处理,但他仍旧积极参与图书出版工作,试图给予理论指导和政治把握,引导上海出版公司的出版方向,使出版社能够获得稳定的利润,在经营的转型期站稳脚跟。他是上海出版公司与出版总署联系的强有力纽带(给人的信件中经常透露他与胡愈之之间的往来交流)。1949年10月21日,郑振铎给刘哲民致信,“盖弟即将在某部任职,怕难兼任此事,只要任一普通董事即可,否则,恐有人要说话也。所有上海方面来拉弟的事都已辞去。但上海出版公司的事弟绝不推辞。编辑方面的事也可做”17。郑振铎对华东文化事业单位的人事安排还表达出关切,得知唐弢进入华东局文物处工作的消息后,“我非常的高兴,将来有许多事,需要彼此联系,彼此交流经验的”18。看得出来,郑振铎与上海出版公司实际上是交织在一起的,他时时关注着出版社的每一步发展。放置自己的作品集在上海出版公司出版,显然包含了他对出版社的这一特殊的感情。最初,郑振铎期望自己的《苏联游记》推出其单行本19。但真正得以落实并出版的,却是他此前夭折的《蛰居散记》。

1950年11月3日,郑振铎在信中向刘哲民提及《蛰居散记》的出版安排,“《蛰居散记》跋,俟全文排就后寄下一阅再写,因已忘记,不知如何写法才好”20。这说明,迟至1950年11月,《蛰居散记》的出版工作才正式进入上海出版公司的日程,而目录的编订是需要最先处置的。1951年2月13日,在致刘哲民信中,郑振铎两次提及《蛰居散记》文稿的处理:

(1)《蛰居散记》可请唐弢、柯灵二兄修改后,即行出版,不必把原稿寄下了。

(2)《蛰居散记》中的小问题,请季琳兄完全作主修正可也。不必再寄原稿来。21

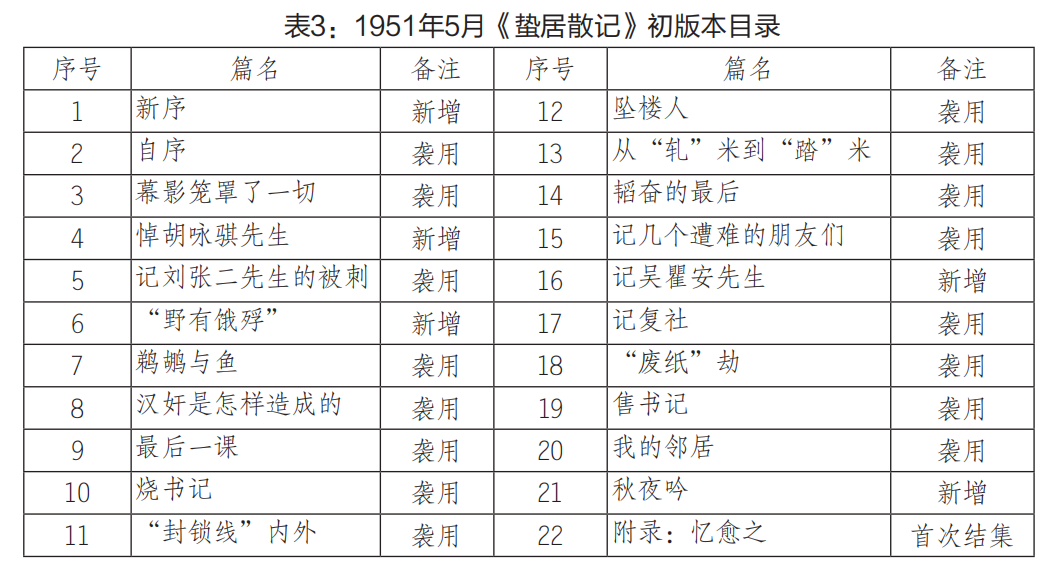

“季琳”就是柯灵,他本名高季琳。3月21日郑振铎给刘哲民的信中,谈及他对柯灵的感激之情,“替我谢谢季琳兄,在百忙中替我修正《蛰居散记》”22。《蛰居散记》的出版工作,实际上是由远在上海的柯灵等友人具体落实的。3月下旬,“蛰居散记”的编排工作大体完成。4月7日,郑振铎再次谈到《蛰居散记》出版事宜:“兹将《蛰居散记》的‘新序’写好奉上,请给唐弢和柯灵看看,有没有什么毛病。如不妥,可重写也。”23从《蛰居散记》最后采用的《新序》来看,上海出版公司在负责出版《蛰居散记》的过程中没有看出“新序”有什么问题,大体按原样进行编排(新序的时间落款为“一九五一、四、七、郑振铎”24,但学界至今未见新序手稿),书籍在5月就已印出并发行。1950年11月提及的“跋”,并没有出现在《蛰居散记》的书内,或许就是新的“自序”(《新序》)。从郑振铎给刘哲民的信札内容来看,此时郑振铎在结集出版《蛰居散记》这部书的时候显得十分的谨慎。作为政府机构内重要的民主人士(政治上的统战对象)的郑振铎,显然担心他的自序文字有言语不严谨、政治不正确等引发的意识形态的问题。这种谨慎处事的行为的背后,又能看出郑振铎对柯灵、唐弢这样的共产党员的高度信任,故才在信札中表达出对他们的重托,显示出特殊的政治信任。1951年5月,《蛰居散记》由上海出版公司出版,共收录正文19篇,外加《新序》《自序》和《附录:忆愈之》三篇,总计22篇,详细情况如下表所列:

陈福康描述《蛰居散记》初版本时曾说道:“这是1945年9月8日至1946年2月16日《周报》上连载的21篇《蛰居散记》中抽去五篇,补入当时写的另外五篇散文而汇集成书。具体修订工作由作者委托柯灵等负责”25。对照《蛰居散记》的刊载构想版篇目,抽去的五篇分别是:《一个女间谍》《记陈三才》《记平祖仁与英茵》《吴佩孚的生与死》和《惜周作人》。新增的篇目刚好也是五篇,包括:《新序》26《悼胡咏骐先生》27《“野有饿殍”》28《记吴瞿安先生》29《秋夜吟》30。《悼胡咏骐先生》写于郑振铎蛰居期间(至晚1941年7月前),郑振铎表达出自己对沦陷区像胡咏骐这样的知识分子精神的赞赏,从所涉及的内容来衡量,收录《蛰居散记》内似无问题,与“蛰居散记”专栏有其一致性。《记吴瞿安先生》写于1946年,列入《国文月刊》的“纪念抗战期间逝世的国文教授”专栏第二篇。吴瞿安就是著名的曲学大师吴梅,他逝世于1939年3月27日31,复员期间写作这种文章,本来就带有“蛰居散记”的追忆之味,收录进去亦无大碍。《忆愈之》写于“蛰居散记”专栏开设的时间内,并且是郑振铎列入其中的重要篇章,收录也并无问题32。《秋夜吟》原载《文汇报》1946年7月1日的“笔会副刊”,从文本的内容来看,收录进《蛰居散记》反而倒值得细细推敲,毕竟此文的真正立意并不能与“蛰居散记”专栏的内容形成密切的联系(笔者推测,此篇乃凑数篇目33)。

抽去的这五篇文章当然是值得反思的,它们原本就属于“蛰居散记”专栏要建构与表述的重要文献。《一个女间谍》,郑振铎追忆的人物是1940年轰动上海滩的“丁默邨刺杀案”的失败女英雄郑苹如,她真实的身份是“中统特工”。《记平祖仁与英茵》中的两位主人公平祖仁和英茵,仍旧是“中统特工”。《记陈三才》中的陈三才是著名的实业家,抗战期间投身刺杀汪精卫的政治活动,后被国民政府和蒋介石嘉奖。这样的人(郑苹如、平祖仁、英茵、陈三才)在共和国初期来进行政治衡量的话,他们都是有历史污点的人物。三位主人公其政治身份就很特殊,并不是共和国初期期待的共产党员这类英雄人物。也就是说,郑振铎在这里颂扬的“都是坚决与侵略者及其走狗作斗争的爱国者”34,那时他还没有明确的左翼政治观念,纯粹是以国家公民的身份对国家发生过的人事(与共产党关于革命的关系牵扯不上)作出自己的评价。《吴佩孚的生与死》涉及旧军阀吴佩孚,他是20世纪中国现代史上著名的政治人物,生前保持了中国人的尊严与晚节,并没有与日本人进行合作,“表现了中国军人的民族气节”35。“蛰居散记”专栏写作时,吴佩孚表现出的民族气节颇被郑振铎看重。在郑振铎看来,吴佩孚与那些甘作汉奸的政治人物形成鲜明对照,专门写文的背后是含有他的深意的。郑振铎在人民共和国初期结集出版单行本时删掉这篇文章,明显地有时代语境的政治考量(《惜周作人》也应是从这一角度进行考量的,最终并没有收录进《蛰居散记》内,后文将专门对它进行分析)。

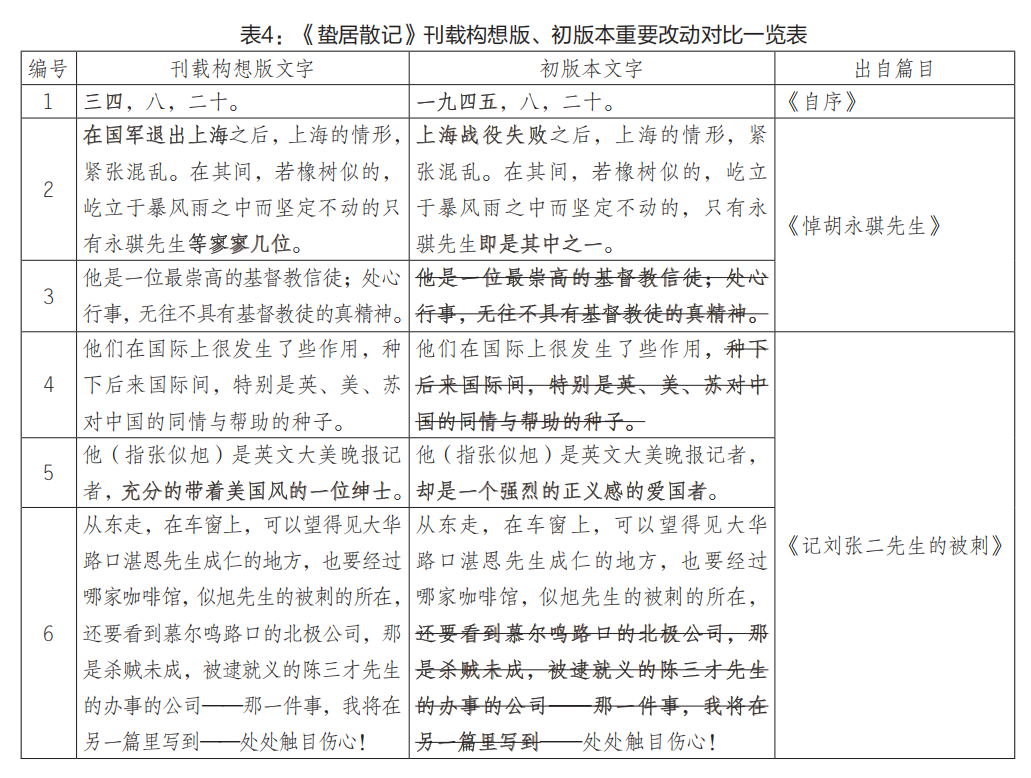

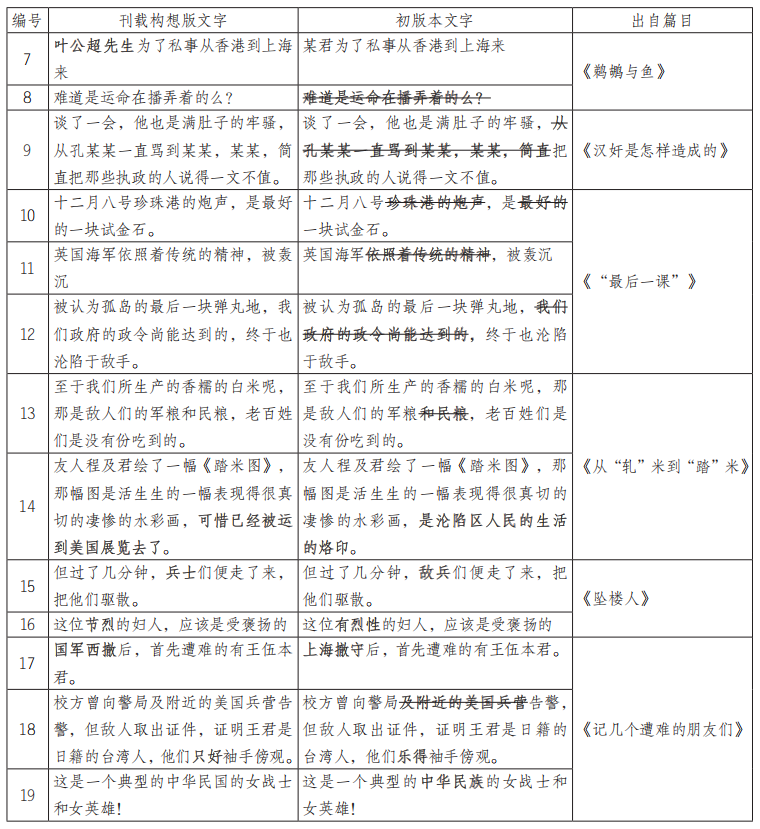

正如郑振铎在1951年4月7日写就的《新序》中的交代:“当刚刚胜利的时候,我还是相当天真的只看到一面,虽然在写着的时候,已不断的受到压迫。我明白美帝国主义者的本质,也明白蒋匪帮的一贯的卖国行为,但我那时候还未能完全确切的看出蒋介石匪帮是美帝的代理人。一方面深诛痛恶着日本帝国主义者,描绘着八年来自己身受的痛苦,一方面却不能及时的觉醒到美帝的更为险恶与凶狠的心肠。这是值得自己深切反省的。警惕性不够强,同时,研究问题也不够深入。”36这段文字今天读仍让人印象深刻,它正是1950年代初期知识分子们展开思想改造运动时进行检讨的文字思路。这里,笔者整理了刊载构想版(1946年)与初版本篇目内文字的重要修改处,可以进一步证实这样的文字修改与时代语境之间的内在关联度(此处的修改统计,不列入标点符号、简单字词顺序的修改,只针对发生重大变动的改动,包括部分删除的文字):

列表中呈现出的19处文字改动(包括修改和删改两种行为),实际操作这些改动行为的人,是当时在上海的柯灵、唐弢等老友(但也要特别注意,这是郑振铎授权的)。正如前文所指出的,它本身包含了郑振铎对这几位进步老友在政治上的信任。这里的修改,至少包含了以下三个层面的内容:

一是屏蔽了此前关于南京为核心的国民政府所作的正面书写,这包括编号1、2、7、12、17、19共六处文字的改订细节。1911年辛亥革命后即创建中华民国,纪年方式改为“中华民国纪年”,“三四”指的是“中华民国三十四年”,1951年已经是中华人民共和国成立的第二个年份,且纪年的方式发生了更改,启用以西历来纪年,直接换算为“一九四五年”。“叶公超先生”是中国现代教育史上重要的教育家、文学家,他是“新月派”的重要成员。《鹈鹕与鱼》所涉及的是叶公超之事,指的是他受其叔父叶恭绰之请,从香港赴上海运送国宝级文物毛公鼎。在文物运送前即被捕于孤岛,被日本宪兵抓捕投监长达三十九天,时间为1940年9月。37此后叶公超弃教(西南联大外文系之教职)转入政界,进入国民政府外交部。《蛰居散记》1951年出版时,叶公超正在国民党退守、占据的台湾从政,担任的是外交部长职务。这样敏感的政治人物,柯灵(包括唐弢、刘哲民)们当然要做出果断的文字处理,以“某君”替之。“孤岛”是抗战时期上海文化的一种独特形式,国民政府与孤岛有着密切的联系,包括政治、文化的对接等细节,但主导这一行为的主体仍旧是当时的国民政府,此时这个已被冠为反动的政府在文字上必须清除,所以删掉了“我们政府的政令尚能达到的”这样的字。原本《悼胡永骐先生》《记几个遭难的朋友们》两篇内各有一处提及“国军”,此时这样的提法也是不对的,索性出版时进行改动,尽量模糊化处理掉这些历史的痕迹。“中华民国”变为“中华民族”的一字之改背后,一方面既表达了对国民党领导的旧政权的“唾弃”,另一方面也从对国家主体层面的强调滑向了政治与民族的话题上。

二是遵循中华人民共和国初期确立起的外交“一边倒”政策,剔除了关于1949年以前西方资本主义国家对中国抗战的支援事实和道义支持的文字,这些改动包括编号4、5、11、14、18。二战结束后逐渐形成了所谓的“北约”和“华沙”两大政治、军事集团的对峙格局,以苏联、东欧、中国为首的社会主义国家结成联盟,对抗以美国、英国等为首的西方资本主义国家。但历史的事实是1939年形成的世界反法西斯战争联盟这一组织时,曾经给予中国的抗日战争相当大的帮助,这些国家本身就包括了美国、英国等。此时因国家战略格局(一边倒)、抗美援朝等现实的局面,且新生中华人民共和国的成立不仅没有得到美国、英国的承认,还遭到以它们为首的西方资本主义国家的经济封锁,剔除初刊时郑振铎对美国、英国有着好感的情感表达文字,也是应对这一现实的必然选择。张似旭原来是一位具有美国风的绅士,但到《蛰居散记》单行本出版时,这样的“美国风”已经变味,再放到张似旭先生的身上已显得不合时宜,改成更通用的“强烈的正义感的爱国者”这一宽泛的政治术语来描述,切合时代的文风与政风。

三是对胡永骐涉及宗教(基督教)的文字,进行了彻底剔除,适应了新的时代对西方宗教的管理。中华人民共和国初期新生的人民政权坚持马列主义、毛泽东思想为国家的指导思想,唯物主义的观念和态度必然在新社会中大力推广和普及。胡永骐尽管是著名的爱国主义者,但他还是一位虔诚的基督教信徒,此前关于基督教的规训并没有认真展开,共和国初期即有序地开展了对宗教的规范管理,其间发起的非常著名的“三自运动”(自治、自养、自传)就针对的是基督教与西方的历史关系,倡导基督教的革新运动。胡永骐当年信奉基督教,但这在当时被认为是西方利用宗教对中国进行文化侵略,对这样的文字当然也要进行彻底的删除。

另外,还有一个细节的修改处:删掉“民粮”一词(编号13)。此前的“蛰居散记”专栏刊载中,郑振铎对日本侵略者的侵略本性表述有自己的立场和判断,日本对中国沦陷区内物质的掠夺,不仅满足侵略军队的需要,而且还运回日本满足普通民众的需要。但后来这一观念发生了微妙的改变,发动侵略中国的这场战争的罪魁祸首是日本军界和政界的代表人物,普通民众是无辜的。删掉“民粮”二字,包含了中华人民共和国对日本普通民众的新认识与新期待,这符合中华人民共和国初期中日民间文化之间的交往机制建设共识。

《惜周作人》是“蛰居散记”专栏篇目里最感人的一篇,它的删除比《一个女间谍》《记陈三才》《记平祖仁与英茵》《吴佩孚的生与死》四篇的删除行为更为复杂。既然要在内容上刻意回避周作人并删除《惜周作人》,我们不得不回到1940年代后期和共和国初期的历史语境中加以观照。

1945年8月15日抗战结束后,落水文人的追责处罚被提上议事日程,他们应该受到应有的政治、经济与文化等形式的惩罚。沦陷时期周作人的事敌行为被认定,1945年12月6日,国民政府以汉奸罪将他逮捕并收监北平炮局胡同监狱,1946年5月27日押解至南京老虎桥监狱。1949年1月26日,周作人被保释出狱,在上海居住过一段时间后,于8月14日回到北平。1950年2月21日,废名拜访周作人,带去郑振铎在中法大学图书馆借出的法国商伯利译本《伊索寓言》,“让枯居北京的周作人发挥一技之长从事翻译工作。周作人颇受感动,从3月13日起化(花)两个月之力完成。这是解放后他从事翻译工作的开始”38。当然,如果结合周作人1949年9月保释出狱后的生活行踪来看,这样的判断显然“有误”39。郑振铎表达对周作人关照之前,1950年1月23日叶圣陶还曾亲自登门拜访过周作人。叶圣陶的拜访过程还有周建人、金灿然等同行,叶圣陶在日记中记录下会见的全过程:

饭后两时,偕乔峰灿然访周启明于八道湾。启明于日本投降后,以汉奸罪拘系于南京,后不知以何缘由国民党政府释出,居于上海,去年冬初返居北京,闻已得当局谅解。渠与乔峰以家庭事故不睦,来京后乔峰迄未往访,今以灿然之提议,勉一往。晤见时觉其风采依然,较乔峰为壮健。室中似颇萧条,想见境况非佳。询其有无译书计划,无确定答复,唯言希腊神话希腊悲剧或可从事,但手头参考书不备,亦难遽为。盖其藏书于拘系时没收,存于北平图书馆也。谈四十分钟而辞出。40

从叶圣陶日记的记录来看,周建人极不情愿前往拜望自己的二哥(周作人),但在叶圣陶、金灿然的劝说下还是一同前去。叶圣陶提及周作人“已得当局谅解”,说明在新的政治与时代语境中,周作人获得了政治当局(中国共产党及其领导的新生政权)的认可。正是周作人谈及“唯言希腊神话希腊悲剧或可从事,但手头参考书不备”,才有十天之后郑振铎委托废名带《伊索寓言》给周作人的这一记录。《伊索寓言》译本迟至1955年才由人民文学出版社出版,其他有关希腊神话或希腊悲剧作品,有《阿里斯托芬喜剧集》(1954年11月)、《欧里庇得斯悲剧集》(1957年2月、1957年11月、1958年9月)等出版。这些译书出版的时候当然不能使用周作人这个名字,只能用周启明、周遐寿等替代性名字(甚至包括周作人的主导性翻译作用也被弱化呈现)。在中华人民共和国的初期岁月里,最早表达对周作人著作有出版兴趣的,还是郑振铎主导的上海出版公司。1955年被归并到公营出版社(新文艺出版社)之前,周作人的著作先后有三种在上海出版公司出版,分别为:《希腊女诗人萨波》(周遐寿,1951年8月)、《鲁迅的故家》(周遐寿,1953年3月)和《鲁迅小说里的人物》(周遐寿,1954年4月)。

几乎与《蛰居散记》纳入出版计划同时,郑振铎重启“文艺复兴丛书”的出版工作,“文艺复兴丛书及世界文学丛书的计划甚好”41。这容易给人以联想,郑振铎此时编排《蛰居散记》,肯定与重新启动“文艺复兴丛书”有着密切的关系。但共和国成立后推出的这套丛书,第一部并不是《蛰居散记》,而是柯灵的电影改编本《腐蚀》(1951年订正版时,更名为《腐蚀与海誓》),出版时间为1950年12月,接着的是师陀的《历史无情》,1951年3月出版,第三部才是郑振铎的《蛰居散记》,1951年5月出版。紧跟着郑振铎《蛰居散记》出版步伐的,则是周作人的翻译作品《希腊女诗人萨波》,出版时间为1951年8月。尽管在《蛰居散记》结集出版时抽掉了《惜周作人》,但郑振铎实际主持的上海出版公司,仍旧努力推出周作人的翻译作品《希腊女诗人萨波》,试图发挥周作人在文学翻译上的才能,形成与政治当局达成的谅解的某种一致性呼应,亦回到了1946年1月他写作《惜周作人》那篇文章的初衷上,对周作人的处境进行了体贴、谅解和关照。

不过需要注意的是,尽管周作人与政府达成谅解,但他的汉奸罪仍旧对他产生了影响(新披露1949年周作人日记也可以看出)。1945年抗战结束之后的惩治汉奸文人过程中,郑振铎表达过自己的观点,先后写过《锄奸论》《锄奸再论》和《怎样处置汉奸的财产》,要求严厉惩治汉奸。按照郑振铎的分类,周作人至少应在二等汉奸罪犯和文化汉奸的第一等叛国罪的行列之中42,这些罪犯当属政治清理的对象,对其财产的处置,“所有已接收的汉奸财产,自敌伪产业处理局以至各军事党政机关,及其他负责接收者,均应编造清册,移送法院”,“等待法院的判决确定,财产全部没收后,再定处置的办法”43。既然周作人的汉奸罪是成立的,他的处置似乎也应纳入这样的标准之内。但郑振铎却在1946年1月12日《周报》第十九期发表《惜周作人》,表达对周作人落水行为的惋惜,还试图有效剥离周作人在汉奸处置中的方式与方法。他在文章中说道:“在抗战的整整十四个年头里,中国文艺界最大的损失是周作人附逆”“周作人的失去,我们实在觉得十分的惋惜,十分的痛心!没有比这个损失更大了!”为了保全周作人,使他得到合理化使用,“即使他被捕之后,我们几个朋友谈起,还想用一个特别的办法,囚禁着他,但使他工作着,从事于翻译希腊文学什么的”44。郑振铎提出的“即在今日,我们不但悼惜他,还应该爱惜他”这一论调,显然超越了时局的政治视野,具有了深远的影响力和前瞻度。

《惜周作人》发表不久,1946年3月9日就有人对郑振铎的这种惋惜论调提出批评:第一,周作人“早就成了过去时代的人物,早就不是郑先生的‘队伍中’的伙伴了”,第二,“郑先生对周作人评价太高”。尽管这种批评没有减损郑振铎的威信,“我并不因为对周作人的不尊敬而有损对郑先生的仰慕。因为郑先生是自五四一直到现在没有离开过岗位的人,他的贡献、成就和影响是远在周作人之上的,他的不断的工作,他的许多译作,和文学大纲可以作证”45。对郑振铎来说,这是一种善意的批评,当然会对他处置《惜周作人》这篇文章产生潜在的影响。1946年6月,两篇火药味较浓的文章被刊载出来:一篇署名为钱醉竹的《读蛰居散记〈惜周作人〉篇后》,批评郑振铎对周作人的评价过高,认为周作人早已不是郑先生的“阵伍中的‘伙伴’”,也不能与鲁迅、郑先生的文学成就相比46;一篇署名为李孙的《读〈读蛰居散记《惜周作人》篇后〉有感》,认为郑振铎写作《惜周作人》一文是“一时感情冲动”,文章容易产生“副作用”,把中国民族的“气节”丢置一边47,对郑振铎提出严厉批评。这些批评文章尽管是五年前(1946年)的旧事,但不可能不对(1951年)郑振铎删掉《惜周作人》产生影响。

进入中华人民共和国初期的政治环境与文学环境后,周作人委婉地给高层人物(据说包括周恩来等在内)写信,试图缓解其人生困境:“现在的时代既与从前不同,旧时的是非不能适用,我们只要诚实的说实话,对于人民政府,也即是自己的政府,有所陈述没有什么不可以的,这与以前以臣民的地位对于独裁政府的说话是迥不相同的。”48尽管周作人对新生共和国有自己的理解,但这与新政权的期待之间显然还有较大的差异。新政权的谅解也是有政治底线的,每当周作人试图触及那条底线的时候,都会被严厉地拒绝之。比如,1954年周作人期待获得选举权和被选举权,但这一想法最后还是以破灭告终。所以,1951年4月出版《蛰居散记》,抽掉《惜周作人》这一篇文章,至少保证了书籍的政治正确,在公开场合中也能撇清郑振铎与周作人颇为密切的私交关系。但在实际的出版安排上,郑振铎仍巧妙地支持、帮助这位昔日老友,出版《希腊女诗人萨波》就是最好的证明。

黄俊东曾在香港中环石板街的“康记”旧书店淘书,曾获得上海出版公司出版的《蛰居散记》初版本。但在香港流传的这个版本,与目前我们看到的初版本还是有些差异,“最引我奇怪的是那篇新序,竟是写于1951年4月7日,显然是为了初版而写的,何以印出新书时不见了新序,如果当时不是被抽掉,可能是为了赶着出版而来不及收了”49。可以看出,进入香港时《蛰居散记》的初版本被人做过手脚。《新序》被抽掉的背后,明显遮蔽了郑振铎在共和国初期岁月中的真实心态。但从上海出版公司的《蛰居散记》初版本篇目来看,我们又可以作出推断:郑振铎1946年“构想版”《蛰居散记》的篇目,很可能是22篇,初版本至少在篇目的数量上保持了与“蛰居散记”专栏篇目的一致(刚好也是22篇)。删掉篇目与新增篇目的背后,涉及郑振铎复杂的内心世界。特别在针对周作人的关照上,可以说郑振铎真是费尽了苦心,真正在实实在在地努力帮助昔日的这位老朋友。

另外,《蛰居散记》初版本有个细节是失误的,一直不被学界所注意,这就是目录页的篇目排版页码对应的问题。按照正常的目录排版,目录所收各篇文章的编页应与正文页码一致。但仔细查看目录第2页第17篇《售书记》,目录页编页为第104页,但正文真正对应的页码为108页,此后包括《我的邻居们》《秋夜吟》《附录:忆愈之》三篇的页码对应都是错位的。不知当年《蛰居散记》初版本出版之后,上海出版公司是否发现了这一明显的错误。这种页码编排错误的背后,是不是有所谓的篇目被抽出的问题,可能需要学界今后在上海出版公司的档案文献里寻找相关线索。

专注于《蛰居散记》的刊载构想版与初版本的篇目变动和文字的删改,其背后的主要目的,还是想借此微观考察20世纪四五十年代特殊时代的转型过程中,郑振铎及其老友们(包括唐弢、柯灵、刘哲民等)面临的政治语境之制约机制及其应对策略,以及他们如何最大限度地去体现《蛰居散记》在历史与现实之间的文学、思想的张力,进而“揭示出作品的多重内涵”“丰富批评的层次和维度”和“深化对作品的整体理解和评价”50。

三、1954年3月岩波书店《蛰居散记》日文版51

原本打算本文在此处画上句号,但(2019年)正在日本访学的青年学者吕彦霖博士给我带来意外的惊喜。他给我提供了日文版《蛰居散记》的影印本及其相关材料。这使得我不得不把眼光转到这本特殊的版(译)本上面。

1954年3月,安藤彦太郎(1917—2009)和斋藤秋男(1917—2000)将郑振铎的“蛰居散记”专栏文章翻译成日文。日文版的书名,更名为《烧书记:日本占领下的上海知识分子》(《書物を燒くの記:日本占领下の上海知识人》),1954年7月20日由东京岩波书店出版。8月19日,大塚金之助对这部日译本写了书评《读〈烧书记〉》,借以谈论战争中和战后日本的生活现状52。二战结束后的一段时间里,老牌的岩波书店“成为日本社会的‘舆论领袖’,在很大程度上左右了社会舆论的走向”,定位的读者对象“主要是青年学生和知识阶层”。53《蛰居散记》书名翻译发生变更的背后,涉及日本文化研究界在战后的思想状况,甚至包括了他们对刚刚过去的中日战争(实际是侵华战争)的深切反思,也是对当时美国军事占领日本这一现实的回应:“谨以此送给在‘占领下’的生活之后渴望真正独立的日本知识分子们。”54两位翻译者是中日战争反思人士的代表人物,安藤彦太郎是《遭难前后》(“文艺复兴丛书”之一种,许广平著)的日文翻译者55,斋藤秋男是最早注意郑振铎这类知识分子命运的日本学者。斋藤秋男对“蛰居散记”专栏的关注,起始于1946年1月对《周报》的阅读,“在日本偶尔入手的几本《周报》中,我们找到连载的一部分,题为《烧书记》,读后感慨颇深”56。他原是一名侵华日军的随军士兵,1942年后在中国大陆征战数年,目睹过日军在中日战争期间的相关生活情况,1945年8月战争结束时在湖南省洞庭湖附近农村就地解散并遣送回日本,随后把自己的精力投注于陶行知研究,1946年至1950年就职于日本中国研究所,1950年改任东洋大学助理教授。从1950年代至1980年代,斋藤秋男在中日文化交流方面长期致力于对陶行知做学术研究,取得了很大的学术成就,是日本学界重要的中国教育研究专家。57此前的1947年3月,斋藤秋男在日本《新中国》周刊第11期的“新中国人物传”专栏发表专文《郑振铎》,“介绍郑振铎是抗战时期坚守在沦陷区的不屈的壮士,当前中国文艺复兴的指导者和投身于政治风暴的政论家。还称赞郑振铎写的《〈文艺复兴〉发刊词》洋溢着青春的气息,并说他的《蛰居散记》是珍贵的文章,也感动了日本的读者”58。正是这份对郑振铎《蛰居散记》的敬佩之情,使斋藤秋男产生了翻译它的冲动。

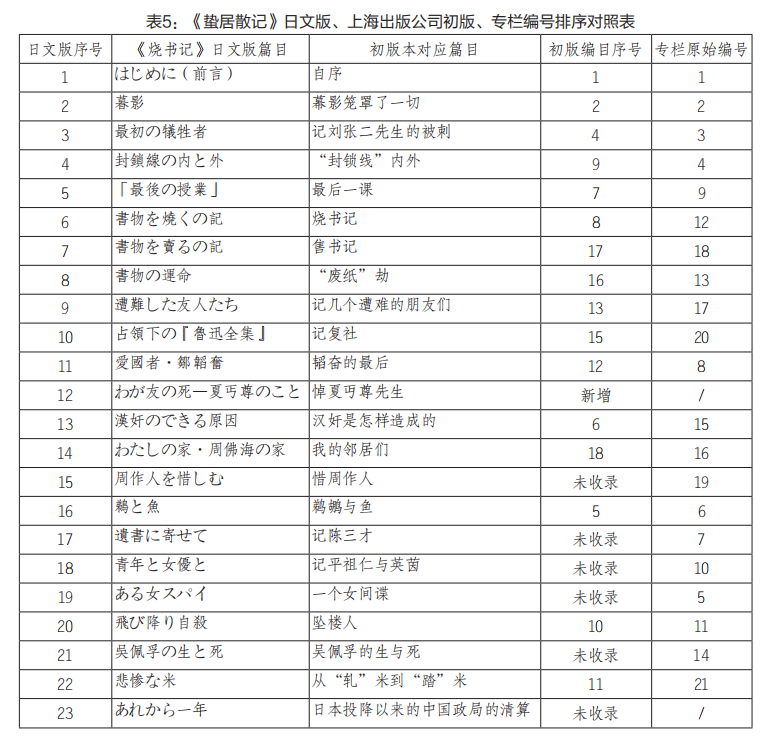

作为在反思中日战争的前提下进行的学术研究,安藤彦太郎和斋藤秋男都对战时中国文化和文人的生存状况进行了较深刻的反省,他们进而关注到战后上海文坛出版的“文艺复兴丛书”。安藤彦太郎独自翻译了许广平的《遭难前后》,并和斋藤秋男合译郑振铎的《蛰居散记》,这表明两位研究者在思想态度上的一致性。郑振铎的“蛰居散记”专栏文章的主体内容,本身就是对中日战争背景下中国知识分子生活、精神与思想状态的描述,这对日本知识界当然有着更为深刻的现实反思与参照的价值,恰如两位译者在日文版《序言》中提及的,他们很快就着手该书的翻译工作。59值得注意的是,日文版《烧书记》并不是《蛰居散记》初版本的对应翻译本,两位翻译者在从事翻译的过程中并不知道上海出版公司出版了《蛰居散记》。60与上海出版公司的《蛰居散记》版本进行对比,亦发现日文版与中文初版本存在的版本差异。这里,笔者把日文版和上海出版公司初版收录之篇目进行对照,从中可以窥见一些关键性的话题。

中文初版本、日文版的篇目对比中可让人看出,《蛰居散记》“刊载构想版”中原有的《记陈三才》《记平祖仁与英茵》《一个女间谍》《吴佩孚的生与死》《惜周作人》五篇,日文版全部原样予以保留。而郑振铎在《蛰居散记》初版中新增的《悼胡咏骐先生》《记吴瞿安先生》《秋夜吟》三篇,以及他1951年4月7日写的新序文字,日文版并没有(毕竟新序是1951年4月写就的,且并没有公开发表过)。日文版增加了一篇新作,这就是《わが友の死——夏丐尊のこと》(中文题目为《悼夏丏尊先生》),原载《文艺复兴》第1卷第5期(1946年6月1日)。译者收录郑振铎的这篇文章,显然有他们自身的考虑。查夏丏尊年谱可知,夏氏曾被日本宪兵逮捕,备受刑罚折磨,时间为1944年11月。61日本学界一直有一种观念,上海成为日本人的占领区,是1941年12月8日美国正式对日本宣战,日本迅疾对上海英美租界进行军事占领之后。此前,日本军队一直没有对英美租界区域采取军事行动,公开宣称与美国、英国展开军事对抗,致使上海沦陷区有“孤岛”之称。伴随着战争的扩大,日本才对英美租界进行军事占领,这标志着上海成为真正的沦陷区(与此前的“孤岛”有本质差别)。从这个角度来看,日译本没有注意到《悼胡咏骐先生》《记吴瞿安先生》这两篇记人的文章,是有译者这样判断的道理的(这里可以看出日本学者在考量上的严谨态度,且两篇并没在“蛰居散记”专栏内)。在译者看来,胡咏骐(1898—1940)、吴瞿安(1884—1939)这两位逝者均不在沦陷时期离开人世,与郑振铎写作“蛰居散记”系列的最初本意,还是有本质的差别。《秋夜吟》刊载于《文汇报》1946年7月1日,从《蛰居散记》书籍广告的预告来看,它已经大大逸出了《蛰居散记》“构想版”的时间(1946年4月15日前后)62,日文译者没有把它列入也是情有可原的(这也符合笔者前面对此篇选入的“推测”)。尽管夏丏尊病逝于1946年4月23日,但从夏氏的人生经历来看,他的确与沦陷时期上海占领区的生活有密切的关系,他应该算作沦陷时期著名的文化人,也是日本军事占领上海英美租界后中国人生存状态的最具代表性的人物。日文版亦未收录中文版中的附录文章《忆愈之》,可能着眼于两点考虑:一是此文并没有公开发表过,两位译者根本不知道有这篇文章(毕竟没在《周报》出现过);二是郑振铎曾对此文表达过自己的看法(译者没有见到上海出版公司初版本对此的说明文字)。

周作人在中华人民共和国初期的国内文艺界、思想界和文化界遭受到政治的冷淡处置,但在日本却产生着较大的影响力。他的汉奸文人身份,日本学界并不像中国国内的政治处理方式那样的简单、决绝。他们对文化人身份的周作人表达出敬重的态度,新披露的松枝茂夫1955年1月致周作人信札明显可以窥见。63两位翻译者(安藤彦太郎、斋藤秋男)尽力贴着郑振铎创作“蛰居散记”专栏的原貌来予以理解,这大体符合1945—1946年郑振铎的真实心态。

从这个角度来看待《蛰居散记》的日文版,它应该是最能接近郑振铎在1946年拟出版时的原初面貌的。笔者认为,日文版《烧书记》的思想价值,同样能与1951年4月上海出版公司的《蛰居散记》初版本形成了某种呼应。当然,在考察《烧书记》时,研究界还是要注意到日本当时特殊的文化语境,因为日本处于美国的军事占领之下。这种军事占领,和日本占领上海还是有着本质的差别的。翻译《蛰居散记》的文化意图,两位日文译者还是非常明显地给予表露,这正如译者在序言中提及的那样,他们的翻译既有明显的政治目的,还潜藏着一定的文化诉求。

结 语

受新时期文艺思潮的变动与思想解放潮流的影响,抗战时期的文学和文化成为学术研究的内容,1982年12月建构起来的“上海抗战时期文学丛书”亦列入出版计划,试图“展现抗战时期上海地区宏伟斗争生活图景”。它的发起人为王元化,巴金是丛书的名誉主编,楼适夷、林淡秋、柯灵、朱雯组成编委会,杨幼生、陈梦熊、管权、胡凌芝、萧斌如为编务组,拟出五辑五十册,《蛰居散记》列入其中,由福建人民出版社出版,编者为杨幼生。64此可谓《蛰居散记》之“终极版”。

“终极版”《蛰居散记》的书后,附有郑振铎之子郑福康写的《重印附记》,提及它与1951年初版的差异:“集外的四篇遗作是由‘丛书’的编辑同志从《周报》上辑出补入,按发表前后排列于后。父亲生前所以未加编入,是有种种原因的,但从反映历史面貌的角度看,还有一定的作用和意义,想来读者也是欢迎的吧!”65此处,郑福康提及他的父亲郑振铎尽管没有把《记陈三才》《惜周作人》《一个女间谍》《记平祖仁与英茵》这四篇文章编入的历史原因直接表露出来,但从中可看出,四篇文章因其相关内容或人物在共和国初期的文学环境中受到了限制,直接原因和政治相关。“终极版”的《蛰居散记》与日文版相比,它反而又有所缺失。我们只能称这个版本为《蛰居散记》“全本”,与1946年的“刊载构想版”、1954年的“日文版”在文献学上的价值相比,还是有一定的差异的。至少可以看出,这个“全本”(或“终极版”)并不是中国现代文学文献学意义上最理想的“版本”。经过对比,笔者发现终极版《蛰居散记》的《新序》《自序》、19篇和附录《忆愈之》都直接来源于上海出版公司的初版本,而集外的《记陈三才》《惜周作人》《一个女间谍》《记平祖仁与英茵》直接来源于《周报》的“蛰居散记”专栏。从这个角度上来说,我们更期待1946年、1950年至1951年的郑振铎日记能够重见天日,让研究界能真正窥见作家郑振铎本人在彼时(战后至中华人民共和国初期)的真实文化心态,从而看到更加细致的中国现当代转型与生成期的现代文人心态史,同时也期待学界有人能够来做一个“足本”,更方便今后学界对《蛰居散记》的研究。

《蛰居散记》作为战后现代散文的重要收获,值得中国现代文学研究界高度关注。试想想,郑振铎坚韧蛰居上海长达八年后,能够在1945年8月20日至1946年2月间的半年时间里写下这二十多篇散文,其所表彰和批评的真正指向,明显有为历史留存证史并进行道德文化反思的思想深意,且每篇散文都写得文情并茂、言辞恳切,本身是具有很高的文学价值的,是战后中国现代散文的宝贵收获。这类散文的写作,不仅具有可贵的文学价值,更重要的是其思想价值与文化价值。事实上,在进入1945年8月战后的文人复员、文化复兴这一历史进程的时候,不仅仅是郑振铎在关注抗战期间知识分子的精神史写作,还包括朱自清、郭绍虞、许广平等作家也在尽力地呼应这一主题的书写。由此可以断定,《蛰居散记》作为战后散文的代表作,它完全能够与朱自清的《论严肃》《论气节》,郭绍虞的《论狂狷人生》《论勇与狂狷》等文章形成特殊的思想呼应,这确实应该成为学界今后关注与讨论的学术话题。

[本文系国家社科基金项目“开明书店版‘新文学选集’丛书专题研究(1951—1952)”(项目编号:18XZW018)的阶段性成果]

注释:

1 15 16 17 19 20 21 22 23 刘哲民:《回忆西谛先生》,《郑振铎书简》,学林出版社1984年版,第232、233、12、26、24、35、50—51、57、60页。

2 3 4 5 6 9 10 陈福康整理:《郑振铎日记全编》,山西古籍出版社2006年版,第244、244、245、245、247、249、250页。

7 此表根据1945年8至10月郑振铎日记和《周报》刊载“散记”专栏文章而制作,特此说明。

8 11郑振铎:《自序》,《周报》创刊号,1945年9月8日。

12 《文艺复兴》最先出现《蛰居散记》书籍广告的时间,为第1卷第3期(1946年4月1日)。

13 《活时代》最先在创刊号出现《蛰居散记》书籍广告,时间为1946年4月15日。

14 易成章:《郑振铎》,《书报》(第一辑),1945年11月20日。

18 刘哲民编《郑振铎先生书信集》(三),上海古籍出版社1988年版,第426页。

24 36 郑振铎:《新序》,《蛰居散记》,上海出版公司1951年版,第2、1页。

25 38 58 陈福康:《郑振铎年谱》,书目文献出版社1988年版,第466、448、406页。

26 郑振铎为《蛰居散记》的出版新作的序言,写作时间为“1951年4月7日”。

27 《胡咏骐先生纪念册》,上海市保险业同业公会等联合发行,1941年7月15日出版。

28 此文并不在《周报》的“蛰居散记”专栏内,而是由《现代英文》(第2期)予以刊布,且有王翼廷(Wang I-ting)的翻译进行对照。

29 郑振铎:《记吴瞿安先生》,《国文月刊》第42期,1946年4月20日。

30 34 杨幼生:《读郑振铎的〈蛰居散记〉》,《艺谭》1983年第2期。

31 卢前:《吴瞿安先生事略》,《时事新报》第4版1939年4月16日。

32 郑振铎在附录这篇文章时,加了尾注文字:“关于愈之病故的误传,当时曾引起各方面的震动。但此文发表时,已证明是‘海外东坡’之谣。现并录于此,作为一个小小的纪念。”郑振铎:《蛰居散记》,第130页。

33 这进一步证明,郑振铎建构《蛰居散记》的篇目正是22篇。

35 李新、孙思白编《民国人物传》(第2卷),中华书局1980年版,第209页。

37 傅国涌:《叶公超传》,河南人民出版社2004年版,第92—93页。

39 按《周作人年谱》记载,在上海停留期间,周作人已经开始着手翻译工作。张菊香、张铁荣编:《周作人年谱》,天津人民出版社2000年版,第732页。

40 叶圣陶:《叶圣陶集》(22),江苏教育出版社2004年版,第91页。

41 刘哲民编《郑振铎书简》,雪林出版社1984年版,第38—39页。

42 郑振铎:《锄奸论》,《周报》第2期,1945年9月15日。

43 郑振铎:《怎样处置汉奸的财产》,《周报》第32期,1946年4月13日。

44 郑振铎:《惜周作人》,《周报》第19期,1946年1月12日。

45 胡明树:《读郑振铎〈惜周作人〉》,《文艺生活》(光复版)第4号,1946年4月10日。

46 醉竹:《读蛰居散记〈惜周作人〉》,《大威周刊》第1卷第10期,1946年6月16日。

47 李孙:《读〈读蛰居散记《惜周作人》篇后〉有感》,《大威周刊》第1卷第11期,1946年6月30日。

48 《周作人的一封信》,《新文学史料》1987年第2期。

49 黄俊东:《猎书小记》,云南人民出版社2002年版,第116页。

50 段美乔:《陈白露的形象变迁:从报刊本、初版本到川版》,《文艺争鸣》2024年第12期。

51 此部分凡涉及日文材料及其翻译,都由西南科技大学外语学院日语系教师何欢提供,在此特对她表达谢意。

52 陈福康:《五十年代激动日本文坛的一本书——写于郑振铎〈蛰居散记〉日译本再版之际》,《新文学史料》1992年第3期。

53 诸葛蔚东:《战后日本出版文化研究》,昆仑出版社2009年版,第119页。

54 56 郑振铎:《書物を燒くの記:日本占领下の上海知识人》,安藤彦太郎、斋藤秋男翻译,岩波书店1954年版,第ⅱ页。

55 林煌天主编《中国翻译词典》,湖北教育出版社1997年版,第16页。

57 周洪宇主编《全球视野下的陶行知研究》(6),北京师范大学出版社2015年版,第282页。

59 至于两位翻译者和著者郑振铎是否有着翻译上的“沟通”,我在材料的查询中并没有得到直接的线索,译者也谈到并没有看到上海出版公司的《蛰居散记》初版本。

60 [日]斋藤秋男作:《关于日译〈蛰居散记〉的回忆》,《出版史料》1989年第2期。

61 葛晓燕、何家炜:《夏丏尊年谱》,中国文史出版社2012年版,第189页。

62 此为《蛰居散记》书籍广告预告的最初时间,笔者推断此时郑振铎基本上建构起构想版的目录。这个时间来源于《活时代》杂志创刊号,它的创刊时间为1946年4月15日。《下列各书即将陆续付印》(广告),《活时代》创刊号,1946年4月15日。

63 1955年1月第24封信札的内容。参见赵京华译:《松枝茂夫致周作人函(1936—1965)》,《中国现代文学研究丛刊》2014年第11期。

64 林柯:《〈上海抗战时期文学丛书〉编辑出版》,《上海师范大学学报》(哲学社会科学版)1985年第2期。

65 郑福康:《重印附记》,《蛰居散记》,福建人民出版社1982年版,第112页。

[作者单位:贵州师范大学文学院 文学·教育与文化研究中心]

[本期责编:钟 媛]

[网络编辑:陈泽宇]