中国现当代文学作品在Goodreads平台的读者研究 ——以鲁迅、莫言、刘慈欣作品为例

内容提要:文学作品的海外传播是推动中华文化“走出去”的重要载体。本研究收集了全球最大的阅读网站Goodreads平台上中国现当代作家鲁迅、莫言、刘慈欣作品的读者评论,借助Python情感分析、主题建模的方法对读者评论进行解读。读者对三位作家作品的情感态度整体呈现积极态势,但对不同作家作品的态度有所差异;对不同作家作品关注重点有所差别。从Goodreads平台的读者评价来看,中国现当代作品在海外的传播与接受取得了一定的成果,但也面临一些挑战。通过对比分析三位作家作品在大众读者中的关注与接受情况,以期为中国文学作品“走出去”提供借鉴与启示。

关键词:文学作品传播 读者研究 鲁迅 莫言 刘慈欣

党的二十大报告指出,“要加强中华文明传播的影响力,坚守中国文化立场,提炼展示中华文明的精神标识和文化精髓,加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象,推动中国文化更好地走向世界”1。在这一背景下,中国文学作品作为讲好中国故事的重要载体,体现了中国精神、凝聚了中国特色,是中国文化走向国际舞台必不可缺的一环。

21世纪初至今,中国文学作品海外传播迎来了新的发展机遇,各类作品不断走向海外,刘慈欣的科幻作品《三体》系列在Goodreads平台上备受欢迎。可以说,在Goodreads平台上,刘慈欣作品是迄今为止读者评论数量最多的中国作品,故作为中国当代文学的代表之一。

近年来,随着中国经济的崛起和国际地位的提升,中国文化在世界舞台上的影响力也逐渐增强。《三体》《孙子兵法》《道德经》《天官赐福》等作品成功入围全球最大阅读网站Goodreads平台上的中国文学作品畅销书单之列。该平台上还提供了中国当代文学畅销书单、中国网络文学畅销书单等,可见中国文学作品在海外的传播具有巨大的市场潜力。但是这些作品是否真正走进海外读者的心里,读者对其的评价如何并未深入可知。基于此,本研究采用Python情感分析和主题建模的研究方法,收集三位代表作家作品的读者评论,从读者的视角出发,挖掘读者对三位作家作品的情感变化和关注主题,以期为推动中国文学作品的海外传播和出版提供借鉴。

一、文献综述

笔者首先以中国知网学术期刊全文数据库为数据来源,以“中国文学”和“海外传播”为检索项,检索2023年底前CNKI源刊(1995—2023)发表的相关学术论文。运用Citespace 文献计量软件,综合整理了从1995—2023年中国文学海外传播主题相关研究。结果显示:论文发表数量逐年增加,近五年年均发文量超过100篇。研究热点关键词主要涉及“接受”“海外传播”“译介”“中国文学”和“传播效果”。关键词突现预示中国文学作品在海外传播研究的趋势,“跨文化传播”“副文本”“传播效果”和“译介学”等话题持续成为研究热度。从量化的角度发现国内学者对中国文学海外传播的读者研究较少,从读者角度挖掘文学作品的传播效果研究仍然有可以发挥的空间。

评估传播效果的一大难点是文学作品外译在目标语国家的读者接受效果如何。目前,学者们从图书馆藏量、作品外译出版量、图书销量、媒体评价、推荐情况等方面来分析中国文学作品在海外传播的情况与接受效果2 3。其中,江锦年、张昆等学者从全球语境交流的视角探讨了中国文学传播的路径4;刘云虹、许钧5,鲍晓英6从译介视角研究了中国文学作品的国际传播;王永亮提出了针对中国文学海外传播困境的出版策略建议7。针对中国文学作品的传播研究大多集中于作品译介研究,针对于大众读者接受效果研究略显单薄。尽管有少数学者运用自然语言处理(NLTK)技术的情感分析方法分析了某单部文学作品在海外的接受情况,如李洁、魏家海两位学者利用情感分析技术 Python 研究了《生死疲劳》的书评8,冯正斌、汪学冰采用相同方法分析了贾平凹作品在海外读者中的传播现状9。但这些学者往往只运用单一的情感分析技术来研究个别作品,对多个作家作品进行综合分析和比较的研究角度仍相对匮乏。大众读者对某些代表性作家作品的情感态度倾向如何,对作家作品阐释和解读如何,以及对其作品评价的主题焦点如何等方面,尚未有深入的研究和阐释。

文学作品作为中华文化“走出去”工程的内容之一,非常值得学者们进行深入的探索。本研究选取鲁迅、莫言、刘慈欣为代表作家,并在全球最大的读书网站Goodreads平台上爬取了读者对其各部作品的评论作为语料,运用Python自然语言处理技术对这些评论进行主情感分析和主题建模,并结合读者具体评论内容深入探究这些作品的传播现状和接受效果,挖掘隐藏于其中的原因,并为进一步推动中国文学作品的海外传播提出建议。

二、研究设计

海外大众读者的评价是衡量文学作品海外读者接受效果的重要参考之一。Goodreads作为全球最大的阅读平台,拥有庞大的读者群体,平台上的读者评论成为反映文学作品是否受欢迎的风向标。读者评论能够直观地反映读者群体对各类文学作品的理解、感受和评价。本研究通过收集该平台上鲁迅、莫言、刘慈欣三位作家作品的读者评论,运用Python 识别和提取文本的信息,然后对情感倾向和主题关注进行提炼、归纳、总结,尝试回答以下两个问题:1. 三位作家作品总体情感分布特点如何?2. 读者对三位作家作品评价的主题关注特点如何?

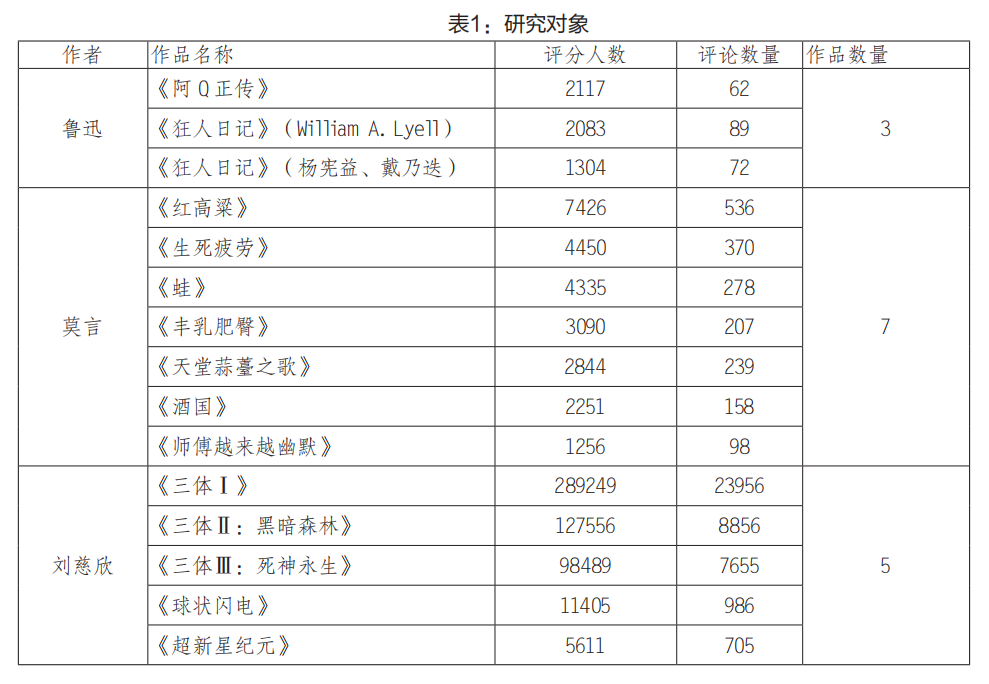

评分人数和评论条数是衡量作品传播效果的一个重要指标。因此,本研究设定每位作家作品的评分人数不低于1000人,评论数量不少于100条为标准,首先爬取了有关鲁迅、莫言和刘慈欣的英译作品的在线读者评论文本数据,数据收集截止时间为2023年11月。根据国内其他学者的研究发现,鲁迅作品在国外英译传播效果较好、声望较高的译者分别是王际真,杨宪益、戴乃迭,Julia Lovell,William A. Lyell 10。笔者据此在Goodreads上分别查找了鲁迅作品《狂人日记》的不同翻译版本,最终找出符合笔者设定标准的两个版本,分别是杨、戴版本和William A. Lyell版本,因此两个译本的评论文本均被纳入数据来源。鲁迅有《阿Q正传》和两个翻译版本的《狂人日记》,共计3部作品。莫言有7部作品,刘慈欣则有5部作品,三位作家总计15部译作。

笔者将获取到的评论文本与网站上的评论逐一核对,确认文本数量与网站上的评论一致后,对文本进行降噪处理,剔除无效评论,如评论内容只有一个表情包或只有一个评分数字的评论,经过数据清洗后,每位作家作品评论数量如表1所示。

Goodreads设置了满分5分的评分机制,因为操作简单、快捷,读者星级评分人数远远超过文字评论(评论条数)。鲁迅三部作品的评分人数为5504人,评论数量为223条;莫言7部作品的评分人数为25652人,评论数量为1886条;刘慈欣5部作品的评分人数为532310人,评论数量为42158条。

本研究结合定量与定性的研究方法。首先运用Textblob 情感分析和LDA主题建模从量化的角度呈现读者的总体情感倾向和关注焦点,然后从定性的角度细读读者评论的具体内容,深入挖掘与分析读者对作品评价的原因。

(一)Textblob情感分析

情感分析是基于文本挖掘的自然语言处理方法之一。情感分析(Sentimental Analysis),又称意见挖掘(Opinion Mining)或情绪人工智能(Emotion AI),是一种运用自然语言处理技术对文本的情感倾向性进行分类的方法。Python 的Textblob 库能很好地实现文本的情感挖掘,它内设有Pattern Analyzer 和朴素贝叶斯(Na-ve Bayes Analyzer)两种情感分析器,前者基于N-Gram模型的情感词典对每条评论进行每个词汇的情感分数计算,并将这些分数进行汇总,以得到整条评论的情感极性(正面或负面)。后者Na-ve Bayes Analyzer是基于电影评论语料的NLTK(自然语言处理工具包),主要运用于电影评论。本研究使用基于情感词典的Pattern Analyzer分析处理评论数据。

(二)LDA 主题建模

Textblob 情感分析宏观的情感倾向呈现,但不一定能与评论中某个属性的情感倾向保持全面一致,需要进行细粒度分析,即对属性的观点进一步挖掘。LDA (Latent Dirichlet Allocation,潜在狄利克雷分配) 是一种文本数据分析和建模方法,它通过分析文档集合中的词频分布,自动发现文档中隐含的主题结构,其本质是观察文本中词的分布规律,生成主题集合并获取各个主题关键词的分布概率,基于概率的LDA模型可以将不同意义的主题词以不同概率分配到不同主题中,可能存在属于同一主题词属于不同主题。LDA适用于处理中长文本,因此笔者将同一作者的所有作品读者评论合为一个文本,即对鲁迅、莫言、刘慈欣三位作家作品的读者评论的三个文本分别进行LDA模型训练及主题聚焦,通过抽取主题分布及关键词占比,以明确读者对三位作家作品关注的内容焦点。

三、结果与分析

鲁迅作为中国现代文学的发端人,其作品出版时间最早,但却是三位作家中作品数量、评分人数、评论条数最少的,反映出该作家作品在Goodreads平台的读者中关注度较低。莫言作为诺贝尔文学奖获得者,其作品数量最多,读者对其作品的评分人数、评论条数较之鲁迅作品的评分人数、评论条数较多,但与刘慈欣作品的评分人数、评论条数相比则较少,可见莫言作品获得了一定的关注度与认可,但在读者中的影响并不如期待的那么大。刘慈欣的作品英译出版时间是三位作家中最晚的,作品数量适中,但其评分人数和评论数量较前两位作家,呈现断崖式暴增的趋势,表明其文学作品在Goodreads平台的关注度与接受度最高,可见读者对作家作品的接受与喜爱与出版时间关联性较小。

(一)情感分析

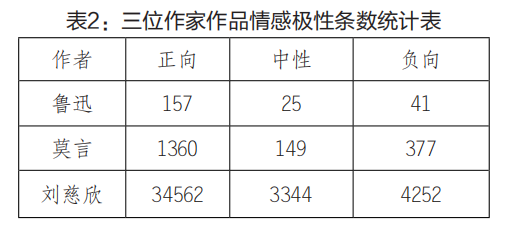

文学作品的读者评价和反馈是文学传播效果评估最直接且最有价值的数据。经过Textblob情感分析,读者对三位作家作品评论的情感评价条数如表2所示,情感极性值介于[-1—1],极性值越接近 1.0,表示文本越积极(positive);极性值越接近 -1.0,表示文本越消极(negative);如果极性值接近 0,则表示文本的情感是中性的(neutral)。

随着中国文学作品在海外传播影响力的增强,读者对三位作家作品的评论数量呈现增长趋势。由表2可见,读者对三位作家作品积极评论远多于消极评论,说明三位作家作品在海外读者群中总体接受情况偏向积极。

读者对三位作家作品的评论情感极性占比有着较明显的变化。从鲁迅到刘慈欣,正向评论的占比逐渐增加,负向评论的占比逐渐减少。

鲁迅作品的正向评论占比为70.4%,中性评论占比为11.2%,负向评论占比为18.4%。鲁迅作品的评论条数相比于莫言、刘慈欣的作品评论条数明显较少,正向占比也不如后两位作家的高,可见读者对鲁迅的关注度低,传播效果与他在国内文学界的地位不符。

莫言作品较鲁迅作品获得更多的读者关注,莫言的作品正向评论占比达72.1%。正向评论的增加反映了作品受到更多的肯定与赞扬,但负向评论占比达到20%,负向评论的增加也表明作品受到更多争议。

刘慈欣作品的正向评论明显占绝对优势,达到了82%;负向评论为三位作家中最低,占比为10%。数据显示,刘慈欣的作品获得读者最多关注和肯定,反映出读者对其作品的浓厚兴趣与较高的评价,海外读者对其作品认可度与接受度最高。

就这三位作家作品来看,随着时间的推移,这些作品在读者心目中的地位逐渐得到提升,从鲁迅的保守评价到刘慈欣的广泛好评,反映出中国文学作品在不断发展壮大的过程中受到了越来越多海外读者的认可与欢迎。负向评论的存在也揭示了中国文学作品“走出去”存在的不足,未来仍然有很长的路要走。

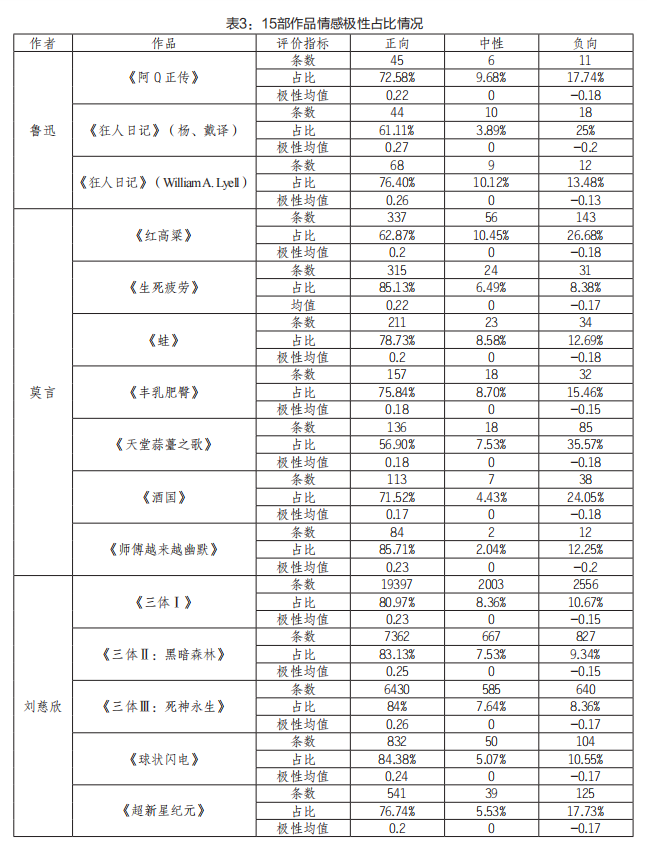

总体而言,在三位作家作品中,正向评价一直占据主导地位,负向评价因作家和作品的不同而不同,这反映出读者对中国作家作品存在多样的看法。因此笔者统计了三位作家不同作品的极性占比如表3。

从这些极性占比能够看出具体的每部作品的关注度与接受度,但是这背后的原因是多样的,为了细致、深入地了解读者对作品的偏好,笔者详细阅读了作品评论内容,挑选其中一些读者反馈的原因分析如下。

(1)鲁迅作品的情感分析

如表3所示,读者对鲁迅的作品呈现出较复杂的情感态度。鲁迅作品包含丰富的思想内涵和强烈的反叛精神,人物形象鲜明而犀利,同时读者阅读其作品需要大量的历史、文化背景信息,所以海外读者对这种具有典型民族文化特征作品的认同和共情度相对低。

例1:This short, conversationally-written text is beguilingly difficult to fully appreciate without a solid understanding of the text’s social, cultural, and historic context. (《狂人日记》杨宪益、戴乃迭译)

在《狂人日记》不同译本的阅读选择中,Goodreads平台上读者偏好杨宪益、戴乃迭和威廉·莱尔的译本,以上三位译者在翻译鲁迅作品上有很高的声誉,这表明读者在作品选择时极为重视译者的声誉和翻译质量12。然而,表3显示,对于这两个英译版本,读者表现出明显的情感偏好差异。具体来说,杨宪益、戴乃迭译本和威廉·莱尔译本的正向占比分别为61.11%和76.4%;负向占比分别为25%和13.48%。杨、戴二位译者在翻译过程中坚持忠实于原著,注重文化元素的转译,以展现出近代中国民族文化的独特魅力,这样的翻译缺乏趣味性,读者对二位译者译本的态度也有所不同,如例2读者评论所示杨、戴译本偏向于政治背景的严肃性,阅读体验不够愉悦。

例2:Lyell’s book has all Xun’s stories, while Yang selects four and includes the political writings (zawen) which became his focus as he became more openly a left-wing revolutionary, opposed to both feudalism in China and imperialist exploitation from abroad. (《狂人日记》杨宪益、戴乃迭译)

相比之下,因为Goodreads平台的美国IP读者最多,而威廉·莱尔采用美式英语特色进行翻译,注重读者体验,译本更贴合美国读者口味,因此更受读者青睐,情感态度更加积极。

由此可见,随着时代的演变,读者对包含政治历史背景元素浓厚的作品兴趣不足,这就是读者评价中情感中性和消极倾向较高的原因之一。

(2)莫言作品的情感分析

莫言的7部作品总体上呈现出正向占比占绝对优势,其中5部作品正向占比高于70%,剩余2部作品正向占比也超过60%。其中,正向占比最高的作品为《生死疲劳》和《师傅越来越幽默》。但与之相对的负向占比也呈现多样的变化趋势,其中3部作品负向占比高于20%,其中,《红高粱》负向占比26.68%,《天堂蒜薹之歌》负向占比甚至高达35.57%。

例3:The struggle is that it really well written, but magical realism and literary novels are a weird experience for me.(《生死疲劳》)

例4:Sympathetic treatment of individuals struggling in the face of entrenched unfairness.(《师傅越来越幽默》)

结合例3、4读者评论的内容,可以看出:读者偏好莫言正向评价最高的这两部作品的原因是,作品蕴含魔幻现实主义元素,展现了独特的创作风格、高超的叙事技巧和深刻的社会关怀,涉及了人类普遍关注的主题,引起了读者的共鸣和思考。

而负向占比最高的三部作品分别是《天堂蒜薹之歌》《红高粱》和《酒国》,分别占比35.57%、26.68%和24.05%。这表明读者对莫言作品的看法和偏好存在多样差异。主要原因包括如下:

①莫言的作品主要反映了中国社会主义生活发展的各个方面,充满了中国乡土气息和传统文化元素,读者可能难以理解其中的文化内涵和社会背景。

例5:Unusual. I enjoyed parts of it, but felt there must be nuances of Chinese culture that I was missing. (《酒国》)

②尽管有优秀的译者努力将莫言的作品翻译成外文,但翻译过程中难免会遇到语言和文化的障碍,导致一些细节和深意无法传达给读者,如读者对《红高粱》的了解是从改编的电影开始,可能存在先入为主的印象,以及对作者写作风格的不适应导致对原著的评价情感复杂。

例6:I watched the movie before a long time ago. So I didn’t finish it because I lost interest and the ending was written in the beginning pages, so I had no reason to pursue further. I was a bit annoyed by the writing style.(《红高粱》)

③读者的审美偏好与作者作品的主题风格不太契合。有的读者更喜欢轻松愉快的文学作品,而莫言作品中浓厚的情感和沉重的主题使他们感到不适或压抑,例如官场黑暗、社会暴力或血腥描写等。

例7:I am not going to finish this book because the violence and inhumanity seems never ending. I have read the first sixty pages filled with brutality.(《天堂蒜薹之歌》)

④作品的书名可能给读者留下不良印象,使他们在开始阅读时对作品产生偏见,如例8读者表示不喜欢《丰乳肥臀》的标题,因此不够引人入胜。

例8:I wouldn’t exactly expect to read a book with this title, but it is by a Nobel Prize winning author. That said, I got bored and didn’t finish it. Obviously not compelling enough.(《丰乳肥臀》)

此外,有些读者阅读过莫言其他作品,产生作品质量的高低对比,读者在选择一部作品时会参考其他读者的评价,如例13表示因为其他读者对《天堂蒜薹之歌》评价消极影响了读者的阅读体验。

例9:The other reviews on Goodreads have mostly said what I think about this novel. Other reviewers have called this book brutal and unflinching. It is not what I would consider a pleasurable read.(《天堂蒜薹之歌》)

综上所述,读者对莫言作品评价高的原因是作品的魔幻现实主义元素和幽默的叙事风格具有较高的吸引力,而读者对其作品评价消极的原因主要是作品蕴含的文化背景、内容风格、作品标题增加了读者的阅读难度。

(3)刘慈欣作品的情感分析

刘慈欣的作品得到读者极高的好评,除了《超新星纪元》之外,其他作品的正向评价占比均达80%以上。这表明读者对刘慈欣的作品持积极态度,喜好程度较高。刘慈欣的作品将独特的叙事结构、深刻的哲学内涵、对科学和自然的敬畏、中国文化元素的巧妙融入主题,深受读者喜爱。如例10、11中读者表示刘慈欣的科幻小说构思巧妙、发人深省,获得科幻雨果奖是实至名归。

例10:I liked this and there is no doubt that this is a science heavy, brilliantly produced and contemplated, highly original SF novel from a physics understanding Chinese author that was good enough to win a slew of awards including the Hugo.(《三体Ⅰ》)

如表1所示,刘慈欣作品的评分人数和评论条数是三位作家中最为突出的。一般来说,评论数量越多,越能反映出读者对作品看法的多样性,但是读者对刘慈欣的五部作品的情感态度总体来说多是积极评价,可见读者对其具有高度的认可与喜爱。与刘慈欣的其他作品相比,《超新星纪元》负面评价最为显著。从例11可以看出,相比于他的其他评价积极的作品,这部作品质量、译者选择、出版时效等都是影响读者评价的因素。

例11:Supernova Era is unlike any of Cixin’s other stories. This is not a sprawling sci-fi epic with a grand scope and tough ideas. This book was very odd until the end, when it became infuriating.(《超新星纪元》)

(二)主题建模

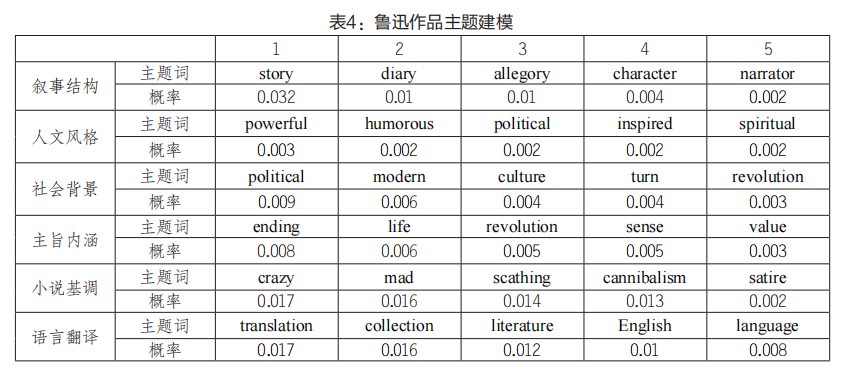

通过对各主题下的主题词概率统计,可以看出读者对三位作家作品主要关注的内容。在对评论进行主题建模之前,要对清洗过的语料进行预处理,分别把三位作家作品评论合为一个长文本,然后对这三个文本进行分词并全部转化为小写,再去除标点符号和停用词。停用词即频繁出现的功能词汇或者是无实际意义的词汇,如in,the, and, about, be动词等NLP中常用英文停用词。由于语料文本是围绕中国文学作品,因此相关词汇如literature, Chinese, book, work 等不具备主题识别能力的词,也被去除。然后,笔者使用LDA的(Gensim库),不断调整模型的困惑度和一致性,经过反复多次的主题数量调整和迭代次数数据跑图,最终分别识别出各自的主题如下:

如表4所示:在鲁迅作品中,最佳主题数量为6个,根据每个主题下主题词的相关性和概率统计进行分类。这六个主题分别被命名为:叙事结构、人文风格、社会背景、主旨内涵、小说基调、语言翻译。这些主题既包括直接反映读者情感的词汇,如 “powerful”“crazy”“inspired” 等主题词;也有直接反映出读者对该作品关注的内容,如“character”“translation”“revolution” 等主题词,这些主题词既有正面评价也有负面评价。读者对鲁迅作品叙事角度、写作基调、人文关怀、社会变革等主题的关注较高,评价较为客观积极。与此同时,读者对作品的阅读体验和翻译质量等消极评价较多,一些词如“crazy”“mad”“scathing”表明读者对风格沉重、压抑的作品接受度较低,揭示了读者评价较为消极的原因。

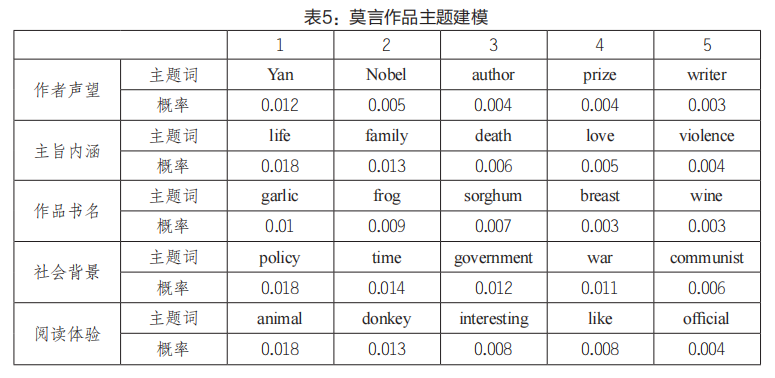

根据表5的数据显示,莫言的作品最佳主题数为5个,分别是作者声望、主旨内涵、作品书名、社会背景和阅读体验。主题词涵盖了表达文学作品信息的词汇,如 “author” “life” “policy” “sorghum” 等,以及表达读者对文学作品的阅读体验词汇,如“interesting” “donkey” “like”,也有体现作家与作品背景的词汇,如“Nobel”“government”“communist”等主题相关词汇。由此观察到,莫言获得诺贝尔文学奖的声望对读者选择作品具有重要影响,作品所体现的社会现实和深刻的社会关怀主旨是吸引读者共鸣的关键,因此读者对其理解和接受度较高。然而,同时也存在负面不足。读者认为作品标题的第一印象和情节内容的描写方式,如 “violence”“breast”不符合读者的审美习惯和道德观念。

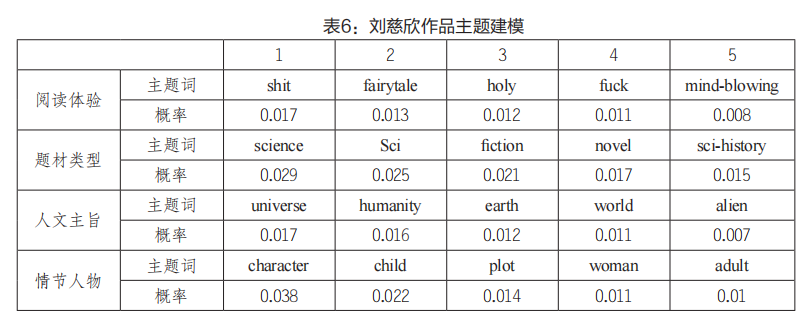

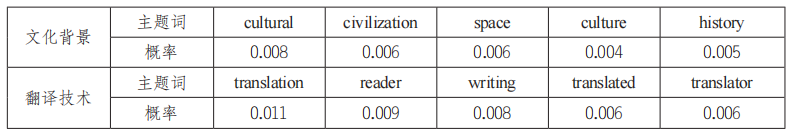

根据表6所示,刘慈欣的作品主题主要包括阅读体验、题材类型、人文主旨、情节人物、文化背景和翻译技术等六个方面。读者对刘慈欣作品的阅读体验既有积极评价也有消极评价,如主题中的正面词汇“fairytale”“holy”“mind-blowing”,以及负面评价词汇“shit”“fuck”,表明读者对作品的评价和偏好存在主观差异。其他的五个主题基本上是正面评价为主,刘慈欣作为中国科幻小说的代表,对海外读者产生了强大的吸引力。主题词中“world”“universe”“ sci-history”等主题词反映了现实与科幻的关系,引发了读者对地球的敬畏、对文明的思考等人文关怀,深受读者喜爱。此外,“character”“plot”“civilization”“translation”等主题词反映了小说中人物塑造的方式、文化背景、翻译质量等方面,体现了读者对作品关注的视角。

从读者对三位作家作品评论的主题分析中可以看出:读者对作品的情节内容、阅读体验、社会背景和翻译质量都有所关注。针对鲁迅作品,读者更加关注其作品对社会现实的揭示和批判、小说风格基调的深刻犀利以及强烈的人文关怀等方面。针对莫言作品,读者更加关注作家的声望、作品反映的社会现象、作品的名称以及描写叙述方式。读者对刘慈欣作品更加关注作者的影响力、作品的科幻题材设定、科学敬畏和文明冲突以及人物塑造等主题。可见针对不同作家,读者对作品的关注点有所不同。

结 语

本研究利用文本数据挖掘技术Python对Goodreads平台鲁迅、莫言、刘慈欣三位作家作品的读者评论进行情感分析与主题建模。结果表明:从情感分析来看,平台读者对三位作家作品的情感态度整体呈现积极趋势,但对三位作家作品的关注度与接受度有所差异。读者对刘慈欣的认可与接受度最高,莫言次之,对鲁迅的关注度最低。从主题建模来看,读者对三位作家作品的关注点也有所不同。对鲁迅作品主要关注小说基调与人文风格、社会背景;对莫言作品主要关注作者声望、主旨内涵、作品书名;对刘慈欣作品主要关注作品题材、阅读体验、科学与人文的关系。本文比较了三位作家作品传播效果差异,并结合评论文本内容分析了相关原因。以下是对中国文学作品在海外传播的几点建议:

(一)加大对大众读者群体的关注力度,重视Goodreads 平台的运营与推广。中国文学作品的传播目标读者可分为专业读者和大众读者,而大众读者的影响力不容忽视,他/她们会根据其他读者的意见来决定是否阅读某些文学作品,这种“滚雪球”式的推广方式在网络时代尤为有效。而Goodreads作为全球最大的阅读平台,拥有庞大的用户群体和良好的阅读口碑,积极与平台上影响力较大的书评人或“大V”建立联系与合作,增加中国文学作品的曝光率,加大对Goodreads平台的投资与关注,努力与其建立合作关系,在平台上设立专属于中国文学作品的推荐专栏,以扩大宣传效果。

(二)加强与知名译者的合作,提高作品翻译质量。读者在接触中国文学作品时,往往首先接触的是翻译版本,因此翻译质量至关重要。结合前文分析发现,读者在三位作家作品的反馈中都提到了翻译问题。其中,威廉·莱尔翻译的鲁迅作品、葛浩文翻译的莫言作品,以及华裔美国人刘宇昆翻译的刘慈欣作品,都凭借其精湛的翻译技艺,获得了读者较高的认可与偏好,因此,知名译者在目标语国家的知名度与地位也是读者选择译作的重要考量因素,可以加大与其合作。

(三)充分发挥那些传播效果良好且在国外享有声誉的作家的带动作用,同时加强作家之间的交流与合作。读者在选择文学作品时,往往存在“马太效应”,即倾向于选择那些已经获得广泛认可和声誉的作家的作品。在主题建模分析中发现,读者对莫言和刘慈欣的作者声望尤为看重。莫言荣获诺贝尔文学奖,刘慈欣获得雨果奖等国际文学大奖,这些荣誉不仅彰显了他们的文学成就,也极大地提升了他们的国际影响力,使他们的作品在国际市场上备受注目,吸引了更多读者的关注和选择。莫言和刘慈欣在国外具有较高的知名度,应趁势而上,依据读者的意见不断改进和完善自身不足,发挥引领作用。与此同时,对于在国外传播效果不够理想的作家,他们应多与传播成功的作家交流,向其学习。知名作家可以利用自身的影响力,为国内其他作家提供推荐和宣传的机会,帮助他们提升国际知名度。因此,传播效果不佳的作家需要在作品质量、跨文化传播策略、国际交流与合作,以及个人品牌与形象建设等多个方面努力追赶。

(四)注重文学作品的创作风格,丰富作品题材,发挥科幻小说的先锋引领作用。科幻题材的作品已经为中国文学在国际市场上打开了一个窗口,让国际社会看到了中国科幻的实力。国内的科幻类型作家要借助这一有利趋势,积极推广自己的作品走向海外。其他类型的作家也应该意识到中国文学作品走向国际的潜力,不懈怠、不气馁,继续奋起直追。 从前文的分析中可以看出,读者对鲁迅和莫言作品的负面评价表明,风格沉重压抑、作品名称暴露的作品可能加剧他们对中国文化的偏见,导致放弃阅读。为了使文学作品更好地传播,需要增强作品的故事性和情感深度,以使其更加引人入胜。对于暴力和裸露的内容,可以进行适度的删减或修改,以确保作品符合更广泛的受众群体。 从鲁迅、莫言、刘慈欣作品的题材来看,读者喜欢的作品类型多种多样,对外传播需要丰富悬疑推理、现实主义文学、历史小说、儿童文学、武侠小说和网络文学等类型的作品。

[本文系“中国当代文学海外读者研究项目”(项目编号:2560799002)、2025年新疆大学卓越研究生“红湖计划”项目的阶段性成果]

注释:

1 王蔚虹:《坚守中华文化立场,讲好中国故事》,引自https://www.cssn.cn/mkszy/mkszy_mkzyzgh/202401/t20240115_5728287.shtml

2 何明星、后宗瑶:《进入世界舞台中央的中国当代文学——基于馆藏、书评、读者视角的中国当代文学海外传播研究》,《中国当代文学研究》2022年第5期。

3 何明星:《在世界图书的海洋中为中国出版提供坐标——中国图书海外馆藏影响力研究十年回顾与展望》,《出版参考》2021年第9期。

4 江锦年、张昆:《全球语境下中国文学海外传播的发展路径分析》,《出版广角》2019年第14期。

5 刘云虹、许钧:《文学翻译模式与中国文学对外译介——关于葛浩文的翻译》,《外国语上海外国语大学学报》(社会科学版)2014年第3期。

6 鲍晓英:《从莫言英译作品译介效果看中国文学 “走出去”》,《中国翻译》2015年第1期。《“中学西传”之译介模式研究——以寒山诗在美国的成功译介为例》,《上海外国语大学学报》(社会科学版)2014年第1期。

7 王永亮:《中国现当代文学的海外出版之旅——聚焦读者的文化意识及翻译作品出版的营销策略》,《出版发行研究》2018年第4期。

8 李洁、魏家海:《基于在线书评的〈生死疲劳〉英译本海外接受研究》,《解放军外国语学院学报》2022年第3期。

9 冯正斌、汪学冰:《基于大众网络书评的贾平凹小说英译传播现状研究》,《外国语言文学》2023年第3期。

10 张奂瑶:《鲁迅小说英译本在美国的接受研究——以王际真译本、杨氏夫妇译本和莱尔译本为例》,《北京第二外国语学院学报》(社会科学版)2018年第5期。

张璐:《从Python情感分析看海外读者对中国译介文学的接受和评价:以〈三体〉英译本为例》,《外语研究》2019年第4期。

[作者单位:新疆大学外国语学院]

[本期责编:钟 媛]

[网络编辑:陈泽宇]