疏离与隔膜:百年来中日文学关系的变迁研究

内容提要:一百多年前中日文学家之间能够用汉字共同进行文学唱和,互相激赏诗文的景象,在一百多年之后销声匿迹了。本文梳理了鲁迅、莫言、刘慈欣三位中国现当代文学作家与日本作家、译者、读者的互动特征,时间跨度恰好是1920年至2020年的100年,中日文学关系发生了从疏离到隔膜的演变。一个确定的结论是汉字文化圈的底色正日渐变得模糊,并逐步褪色。由此提醒正在步入中华民族伟大复兴的中国文学界,以何种面貌、何种方式,如何恢复历史上曾经的文化中心地位,是一个十分重要的问题。

关键词:鲁迅 莫言 刘慈欣 日本读者 态度变迁

引言

1878年6月14日,日本明治期间的左院议官、宫内省官员宫岛城一郎,这位推崇孔孟圣教、倡导中日同盟、精通汉诗汉文的饱学之士,设家宴招待当时中国驻日首届公使黄遵宪、副公使何如璋等人。大家彼此沟通的方式一如从前,即一人一支毛笔,在纸上书写汉字进行笔谈。笔谈的内容除了互致问候、天气、食物等之外,还有一个必需的科目,就是互作诗句唱和,共同玩赏品味。

主人宫岛诚一郎率先写道:“纵有灵犀一点通,舌难传语意无穷;交情有幸深入海,满室德熏君子风。”不仅充满了高兴、欣喜之情,还充满了对于今天来访客人的尊敬之意;轮到黄遵宪时,只见他在纸上写道:“舌难传语笔新通,笔舌澜翻意无穷;不作佉卢蟹行字,一堂酬唱喜同风。”对于“笔谈”给予了十分形象的描写,并将英语等西方文字称之为“蟹行字”,而且还表达出笔谈这种方法,胜过学习外语才能沟通信息的潜在意思。轮到何如璋时,他在纸上写道:“何须机电诩神通,寸管同掺用不穷;卷则退藏弥六合,好扬圣教被殊风。”更进一步,进一步阐述了当时中日对于西方文明产品“机电”的排斥态度,并提出要大力宣扬“孔孟”之道。1

这些文字记载,给一百多年后的读者展现了当时汉字文化圈里的知识分子,或者说文学家之间,依托汉字进行笔谈的场景,是多么的独特而热烈。所谓笔谈,指的是以汉字为载体,尽管在日本、朝鲜半岛、越南等亚洲文化圈地区的读音不同,但是写法、意义是一致的。通过汉字书写进行交流大家一样可以表达胸臆、沟通信息。

笔者以为最为重要的,不在于大家彼此唱和的诗文中所倡导的思想价值、文化理念是否一致,而在于汉字文化圈里的作家、诗人等知识分子所建构的这种毫无阻隔的文学关系。所谓文学关系,指的是文学活动中各个要素之间的相互联系和相互作用。作家是文学创作的主体,作品是文学活动的核心,读者阅读欣赏是文学活动的终点,也是作家再次进行文学创作的起点。假如这个圆环发生了阻隔,运转不畅通,这种文学关系就会迟滞、断裂,环状文学关系就会成为孤立的一节一节,圆环变成了碎片。

众所周知,语言文字是一个文化阐释、理解和解释世界的意义体系,这个世界包含物质世界和精神世界。汉字是中华民族在漫长历史活动中所创造的文化产物,当然也是中华民族理解与解释、阐释世界的意义体系,汉字反映了中华民族的思维结构与文化逻辑框架。在基于一个共同的汉字文化逻辑上中日文学关系,其中包括文学创作、文艺欣赏、文学批评的毫无阻隔是理所当然的。中日文化交流史,文学关系其实是内核、轴心。例如汉唐时期的日本遣唐使与唐代诗人之间的唱和,共同创作提高诗歌创作水平,而且将唐代政治、经济、文化源源不断地输入日本,不仅奈良时代的日本首都奈良,仿照长安所建,而且吟诗作赋也成了日本皇室、公卿贵族、高级僧侣及上层文人之间唱酬的风尚。彼此文学作品的表现手法和审美情趣上有很多一致甚至相似之处。这就基于共同的汉字文化逻辑基础上所达成的环环相扣的文学关系,这也是中日数千年文化交流史的主轴。

但是这种文学关系在19世纪末至今天21世纪的一百多年来,进入了一个加速度的疏离、阻隔的过程。本文以日本读者与鲁迅、莫言、刘慈欣三位中国现当代文学家的关系维度进行梳理发现,19世纪之前中日文人之间用汉字笔谈共同创作七言、五言格律诗的场景,到了1920年代的鲁迅时期,已经变成了用日语进行交流、沟通,以鲁迅作品为中心的翻译、出版、阅读仅仅留有19世纪之前中日文学关系的影子;而到了1990年代的莫言时期,日文版的莫言作品不仅需要大量注解,而且在一些作品中也出现了“误译”,文学关系的“疏离”越来越大;到2019年的刘慈欣时代,日本读者眼中的《三体》必须借助英语世界的评价标准,甚至与英语世界文学作品一模一样才能获得理解与认知,中日文学关系已经从疏离变成了“阻隔”。以下分别阐述之。

一、鲁迅的日本文学关系

鲁迅是中国现当代作家中为数不多的能够熟练掌握外语的著名作家之一,日语水平很高,而且还通英语、俄语。因为日语水平很高,鲁迅能够自己将作品翻译成日文,同时结交了大量日本的友人。有学者统计,鲁迅一生交往的日本人,仅《鲁迅日记》记载的就有209人。再加上早年他在日本留学所接触的,回国后在杭州接触的,以及在北京、上海接触而没有记载的,总数应该有三百多人。大量日本友人的存在,是鲁迅作品在日本读者中广泛传播和接受的主要诱因,时至今天,日本读者仍然对于鲁迅具有亲近感。

第一,在翻译与出版方面,不仅有大量日本文学家、诗人翻译鲁迅作品,而且鲁迅也将自己的作品翻译成日文。如1922年翻译的《孔乙己》、1923年翻译的《兔与猫》都登在当时日本人在北京办的日文杂志《北京周报》上。此间与鲁迅接触过并有书信往来的日本作家、诗人、青年知识分子有:

1931年,一位叫佐藤春夫的日本诗人注意到鲁迅的《阿Q正传》,最早将鲁迅介绍到日本。此外,鲁迅常去内山书店,与内山完造成为挚友。

1926年,日本改造社社长山本实彦委托井上红梅将鲁迅《呐喊》《彷徨》等小说译成日文,1932年以《鲁迅全集》名义出版,但译本存在诸多误译,引发鲁迅不满。1933年,经内山完造引荐,鲁迅会见改造社记者木村毅,并应邀在《改造》杂志发表《看萧和“看萧的人们”记》,由此开启与改造社的合作。1934年起,鲁迅陆续在《改造》发表《火·王道·监狱》等三篇重要文章。1936年2月,鲁迅与山本实彦在上海会面,支持其提出的中日文学交流计划。同年6月,《改造》开设“中国杰作小说”专栏,鲁迅不仅为之作序,还推荐了六篇中国青年作家作品。

1934年5月23日,日本新感觉派诗人新居格在内山书店初会鲁迅。临别时,鲁迅即兴题赠《无题》诗,新居格在此后回忆文章中写道,这次会面让他感受到了鲁迅那“不屈的灵魂,反抗的精神”2。1935年,佐藤春夫和增田涉合译的《鲁迅选集》由岩波书店出版。3选集中的《藤野先生》一文是根据鲁迅的建议而特别翻译的。这部选集在日本知识界有很大影响,不少读者正是通过这套选集了解鲁迅的。

1936年鲁迅去世后,中国文学研究会出版了《鲁迅特辑》,竹内好在该刊物上发表了题为《鲁迅论》的文章。为了配合“鲁迅特辑”的出版工作,也为了给大家研究鲁迅提供便利,竹内好请研究会中和鲁迅渊源颇深的增田涉制作一份鲁迅作品目录。因为牵扯很多细节的问题,所以增田涉经常写信向鲁迅请教,而鲁迅也是每信必回,当增田涉接到鲁迅的最后一封回信时已是在鲁迅去世之后了。日本中国文学研究会和日本鲁迅研究紧密相关,几乎所有的同人或是通过翻译或是研究接近过鲁迅。武田泰淳甚至写过一篇《L恐惧症》的文章来谈论他和鲁迅的关系。竹内好在《鲁迅论》一文中敏锐地认识到文学和政治的关系是中国现代文学最基本的也是最主要的命题。4

鲁迅与日本作家、诗人、出版人和读者的交往是基于共同推进人类文化发展的理念,他曾经说“人类最好是彼此不隔膜,相关心”,但这并不意味着鲁迅的这种交往是无原则的。鲁迅曾通过内山完造引荐与日本诗人野口米次郎会面,席间野口米次郎为日本侵略中国张目,而鲁迅从容应对,严词驳斥。会后野口在《朝日新闻》发表歪曲对话的《与鲁迅谈话》,鲁迅斥其“断章取义”5。

1936年鲁迅逝世后,许广平与胡愈之等人筹划、周作人、茅盾等人旋即准备成立“鲁迅先生纪念委员会筹备会”,蔡元培、宋庆龄任正、副主席,许广平在11月就编好了《鲁迅全集》的目录。1937年2月,日本改造社很快出版了七卷本《大鲁迅全集》。参加翻译的有佐藤春夫、增田涉、井上红梅、山上正义、鹿地亘、松枝茂夫、小田岳夫等名家。

自1945年日本侵华战争失败后,直至21世纪,日本学术界、出版界、文学界以鲁迅为中心的翻译、出版和学术研究活动一直没有中断。根据赵京华的研究梳理,迄今为止日本较有影响的鲁迅研究著作就有七十多种。根据李冬木的统计,自2000年至2020年的21年间,日本共出版以“鲁迅”为主题的专著70部,设有“鲁迅”专章的研究专著10部,两者相加80部,平均每年4部。以“鲁迅”为主题的研究论文和书评829篇,其中包括关于鲁迅研究专著的书评21篇。译自外文的论文及资料分别为中文21篇、韩文和英文各3篇。若以上述总数平均,则每年以“鲁迅”为主题的文章篇数为40篇。⑥

第二,1920年代在鲁迅与日本读者的文学关系中,鲁迅留学日本以及精通日语成为一个关键因素,因为这层关系,一些日本普通读者经常慕名而来拜访鲁迅。如山本初枝是一位日本普通的家庭妇女,她曾经在1916年至1942年在上海生活,在这期间曾经接触过鲁迅。她在回忆录中写道:

与鲁迅先生初次见面的记忆已经模糊不清,但我想的确应该是在昭和五年(1930年)左右。……我从先生那里得到许多教诲。有时候先生会即兴做诗,让我翻成短歌。 与不会讲日语的许夫人的谈话,便由先生来翻译。 愉快的交往由于上海事变而一时中断。7

通过山本初枝的回忆文章可知,正是因为鲁迅能够讲日语,才促使山本初枝这样的普通读者到鲁迅家中拜访,鲁迅还能够居间给夫人许广平做翻译。以鲁迅为中心的日本文学关系运转畅通,所以是鲁迅,除了鲁迅思想的深刻程度之外,日语也是一个先决条件。假如鲁迅没有留学日本,假如鲁迅不精通日语,可能这个文学关系就无法运转起来。

日本645年“大化改新”导入中国汉唐文物制度,出现了以学习和研读中国典籍为主要目的的汉学。进入江户时代,汉字中国典籍的研读、消化、吸收达到顶峰,基于共同的汉字文化基础是一个不可或缺的先决条件。但自明治维新之后,日本开始掉转船头努力向西方学习,出现了新型汉学,即以京都学派为代表的“支那学”:一方面传统汉学的文献实证的方法,另一方面吸收了德国、法国汉学的思想方法,使日本中国学知识生产在20世纪前期达到了足以与欧洲中国学相抗衡的水准。例如,内藤湖南提出“唐宋转变”的概念,后来宫崎市定等由此发展出“东洋的近世”和“宋代资本主义”等论题都是这种日本汉学研究水平的代表。历史悠久的汉字文化圈,或者说儒教文化圈,将儒家道德建构成为东亚社会共同的精神财产。尽管19世纪中叶西方的强势入侵,东亚原有的政治、经济共同体逐渐分崩离析,但在文化思想方面依然顽强留着共同的历史记忆。这大概是鲁迅在20世纪东亚地区得以深入人心而传播久远的历史背景。

第三,21世纪的日本读者眼中的鲁迅,依旧保存这种关系的影子。刘柏青在《鲁迅与日本文学》一书中介绍了自己在1983年参加一次仙台市民的鲁迅学习会,其中几十人参加,绝大多数是家庭主妇,少数人是退休的职工。刘柏青向其中的几个人提问“为什么喜爱鲁迅?”三个人做了不同的回答。一个说,鲁迅是伟大中国文化的代表,我尊崇伟大的中国文化,所以喜爱鲁迅。第二个人说,在中学读过鲁迅的《藤野先生》,深为鲁迅对藤野先生的感情所打动,同时也感到日中两国人民应该像鲁迅和藤野先生那样真诚友好。第三个回答说,日本战败以后就开始读鲁迅的作品,觉得鲁迅那些富有战斗性的作品,最能击中日本的要害,所以很喜爱鲁迅。这三个人的即席谈话很能代表日本人民对鲁迅的感情和看法。⑧通过这段介绍可知,1980年代依旧保持着1920年的读者感情。

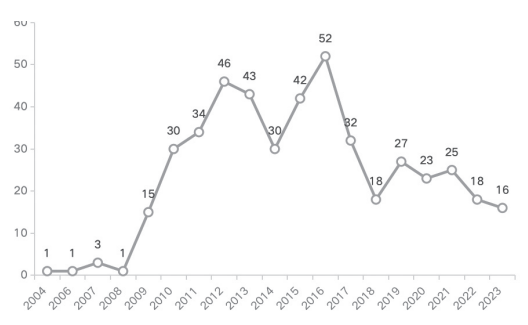

而到了21世纪,这种读者感情依旧存在。笔者依据日本的依据日本影响最大的两个读者平台,読書メーター(Bookmeter)和ブクログ(Booklog)以“鲁迅”为关键词进行检索发现,在新世纪十年间仍有469人在阅读鲁迅作品,并分别发布评论,2012—2018年是评论高峰期,具体时间如下图1。

图1:新世纪10年鲁迅的读者评价趋势(2004—2023)

读者的职业身份有大学生、高中生、教师、普通公司职员、服务业从业者等,其中大学生有43人,占9.1%。在性别分布上,男性读者占70.5%,女性读者占29.4%,读者年龄层跨度从20岁到67岁不等,其中30—39岁的比例最高,占44.9%。在文化标志词方面,有52人提到了“革命”一词,有23位读者提及“清代”,有17人提及“儒教、儒家”,有10人提及“辫子”,有9人提及“封建”。可见通过鲁迅反思历史的特征明显。

在阅读体验方面,有157人表达了自己对鲁迅的看法,其中26位读者不约而同地使用了“新鲜、独特、冲击”等词语来形容他们的阅读感受。其中有58人表示对鲁迅作品感到“不理解”或“很难懂”,占读者比重的12%。这一现象表明,随着时代的变迁,1920年代的鲁迅作品在21世纪的日本读者中难免会产生一定的时代疏离感。

二、莫言的日本文学关系

笔者依据学术界已有研究成果,整理了莫言与日本翻译家、评论家和出版人、日本读者的文学关系,发现莫言与鲁迅的日本文学关系,其不同点有三:首先体现在人数总量较少,大约为50人,远远低于鲁迅的300人;其次是建构文学关系的语言文字之桥,例如19世纪之前依托汉字笔谈和1920年代鲁迅时期依托日语的直接沟通被翻译取而代之;最后不仅罕见日本读者与莫言直接沟通的案例,而且大量莫言作品的日译本,如果没有注释的话,是无法完全读懂的,而且在日语译本中也出现了误译。

第一是日本中国文学的研究专家发现了莫言,并开始介绍给日本读者。因为日本研究中国现当代文学的学者同时兼翻译家、批评家,因此推动了莫言作品在日本的翻译与出版,这个因素非常明显。根据林敏洁的研究文章梳理,具体如下:日本对莫言作品的译介始于1986年,4月,近藤直子在《中国语》(大修馆)第316期发表《莫言的中篇小说〈透明的红萝卜〉》;7月,井口晃在《东方》杂志介绍《金发婴儿》;1987年9月,萩野修二在《季刊中国研究》发表《向绿色的挑战:从张洁到阿城再向莫言》。1988年是重要转折点。白井启介在《乌其山季刊》第21号发表《野生横溢——从莫言的〈红高粱家族〉到电影〈红高粱〉》,恰逢电影《红高粱》获柏林金熊奖;4月,井口晃翻译的《枯河》成为莫言首部日译作品。1989年3月,藤井省三在《Eureka》发表《中国的加西亚·马尔克斯——莫言》,并翻译《秋水》收入《中国幻想小说集》;同年4月至1990年10月,井口晃完成《红高粱》两卷译本。藤井省三在共同通信社发表的书评,成为日本主流媒体对《红高粱》的唯一评论。⑨

藤井省三作为莫言作品的重要译者,最初通过书信联系获得翻译授权,由此开启两人友谊。1991年他在北京专访莫言后,相继翻译出版《从中国的村里来》(1991)和《怀抱鲜花的女人》(1992)两部短篇集,将莫言引入日本主流媒体的视野。1996年翻译《酒国》期间,藤井专程造访莫言高密老家。正是通过藤井的引介,莫言开始与日本文学家之间建立了初步的文学关系。

1999年莫言首次访日,先后出席关西中日关系研究会和京都大学活动,引发日本媒体关注。2000年,他在中国社科院初会大江健三郎;2002年,经毛丹青陪同翻译,大江专程回访莫言高密故乡。

莫言与另一位日本译者吉田富夫的关系也是通过中国旅日学者毛丹青的介绍。莫言与日本译者吉田富夫的相识始于1997年《丰乳肥臀》的翻译合作。经旅日学者毛丹青引荐后,吉田赴京时,莫言特意骑自行车前往酒店会面。吉田回忆:“我到了北京给莫言打电话,他骑了自行车到饭店同我谈话。只谈了半小时,因为大家都是农民出身吧,我懂他,他也懂我,他也可能是直觉,感到这可能是个有同样境遇的人。另外,坦率地说,我的汉语好像比较容易被他接受,他问我,你的汉语在哪学的,我想他大概是认可了我的汉语,我很高兴。”⑩吉田富夫翻译了莫言的五部长篇及两本中短篇集。2003年莫言赴日本出席《檀香刑》日文版发布仪式之后,毛丹青又促成了莫言到吉田富夫的广岛老家访问11。2012年,莫言在参加诺贝尔文学奖的颁奖时邀请了吉田富夫同去瑞典现场。

莫言在日本的文学关系,完全是由日本的中国文学研究学者、译者以及文学批评家发起并推动的,以藤井省三、吉田富夫为代表的译者兼具学者身份,凭借深厚的中文造诣与莫言建立直接对话,这种作者与译者的深度互动成为作品传播的关键。同时,旅日学者毛丹青等人在促进莫言与日本文学界的交流中发挥了重要的桥梁作用。

第二是莫言作品的日语译本也出现了误译,这表明中日文学关系的运转不再像之前那样畅通。朱芬曾详细地阐释过在一个汉字文化圈内的中日文学作品翻译的便利性,与莫言作品英语翻译之间的不同,那就是大量汉字可以直接平移到日语中间去。例如“福生堂”(福生堂)、“司马亭”(司馬亭)、“蓝脸”(藍瞼)、“小日本”(小日本)等,正如莫言作品的日语译者吉田富夫所说的:“莫言的对句,四字成语,这些在日语中还是有一定办法的,在英语中就很困难了吧。用英语可能只能表达60%左右吧,日语的话,我觉得可能表达90%到95%左右吧。”12

尽管如此,在长期研究中国现当代文学的专家笔下,莫言作品中还是出现了一些误译。比如莫言作品的《苍蝇·门牙》中有一段话出现了“落汤鸡”一词,吉田富夫将“落汤鸡”翻译成为“落蕩鷄”(スープに落ちた鶏=ずぶぬれの形容)13,该例子是典型的日文汉字与中文汉字相同,但是意义发生了变化,变成了“放在水里煮的鸡”,与原文中形容“浑身湿透”的意义相去甚远。这种中日文汉字一样,而实际上汉字意义中日之间有不同的理解,是长期以来中日文化交流中的“意义陷阱”,对于一些长期研究中国现当代文学的专家、学者而言,是一项基本功。然而,即使是莫言作品最重要的日语译者吉田富夫都出现了理解上的偏差,更不用说普通日本读者对莫言作品所描绘世界的阅读和认知了。

第三是莫言与日本读者的文学关系,鲁迅时期的直接沟通与互动消失了,莫言与日本读者的文学互动仅通过日语翻译作品。日本佛教大学的旅日学者李冬木教授,介绍了一位年纪70岁以上的日本读者阅读《透明的红萝卜》读后感。

近代作品我读过鲁迅的《狂人日记》和《阿Q正传》(岩波书店),那是竹内好的著名的翻译。鲁迅的小说曾经令我着迷。后来我又读过周作人和汪曾祺等人的随笔,让我感到温馨与祥和。

2012 年莫言获得诺贝尔文学奖,这让我开始关注中国的当代文学。……我最终选定《透明的红萝卜》。因为这篇作品在莫言投身创作以后,是一部很令人瞩目的作品。不管怎样,我决定先读藤井省三的译本。读过之后我觉得有些地方我还是吃不透,就又把原作找来读。14

这位70多岁日本读者的阅读体验,体现了中国文学在日本读者中间的接受历史脉络,那就是从四大名著为代表的中国文学经典的文化底色基础上,一路贯穿下来,经由鲁迅而到莫言,从三国英雄的“痛快淋漓”到鲁迅的“令我着迷”,而到了莫言时代,则已经完全变得“吃不透”“还有读偏”的地方。文学关系的圆环已经变得迟滞、隔膜起来。

日本读者对于莫言作品的阅读体验的隔膜,再次体现在对日本两大书评网站中。笔者依旧依据Bookmeter和Booklog两大日本读者阅读平台,梳理了截至2023年10月的莫言部分作品的读者评论,获得了396条。通过年龄、阅读态度、认知与接受的关键词统计,发现莫言作品的读者年龄上以30—39岁为最多,占39.7%。从性别上看,男性读者占总数的65.1%,女性读者占34.8%。读者的职业则涉及多领域,有普通公司职员、技术人员,也有大学生、家庭主妇等。

图2:莫言作品的日本读者评价数量趋势(2008—2023)

从读者获得莫言作品的途径来看,有69人提到“诺贝文学奖”,占读者总数的17.4%。有15人提到了张艺谋的电影,日本知名汉学家谷川毅表示,是电影把莫言带进了日本,“根据莫言的小说改编的电影在日本很受欢迎,他的小说也随之开始引起注意,所以,他进入日本比较早”15。然而,无论如何,莫言获得诺贝尔文学奖仍然是一个极为关键的推动因素,它促使中国文学的影响力从少数研究者和译者的精英层面,扩展到了普通读者的大众层面。

这从莫言作品的艺术评价的词汇和阅读体验方面也能够得到验证。其中有32人提到了“魔幻现实主义”,有22名读者提到了魔幻现实主义作家“马尔克斯”。在莫言作品的阅读体验上,有69名读者在谈到阅读感受时会认为作品“血腥、暴力、残暴、残酷、恐怖”,占总数的17.4%。作品中对于一些残酷场面栩栩如生的描写,让读者觉得有很强的“临场感”,但“内心感到难以忍受”。

在文化标志词的理解与认知方面,充分体现了日本读者对于中国文学的隔膜。比如有46人提及“高粱”一词,占读者总数的11.6%。“高粱”这种农作物是中国北方民众的主食之一,过去因为这种植物产量高、生命力强而广泛种植,而在21世纪的中国重要的用途之一就是酿酒。而日语中用片假名“モロコシ”表示高粱的含义,虽有汉字“高粱”之意,但《日语国语大辞典》中对“高粱”的解释为“(中国音から) モロコシの一種。主に中国東北部、朝鮮北部の乾燥地帯で栽培される。多くの栽培品種がある”。日本的主要农作物是水稻,饮食结构主要以米饭和面食为主,在普通人尤其是城市居民的生活中并非常见农作物。而莫言作品的“红高粱”突出了“红色”,是一种原始生命力的见证贯穿于作品始终,对于生活在21世纪高度城市化的日本读者来说,这可能是一个难以完全理解和感同身受的文化词语。

三、刘慈欣的日本文学关系

刘慈欣的《三体》是为中国当代文学赢得国际声望的一个标志性作品。《三体》英译本由华裔作家刘宇昆翻译后,美国托尔出版社2014年面向全世界推出《三体》英文版,截至2023年12月31日的统计,《三体》第一部全球收藏图书为2302家,第二部《黑暗森林》为1502家,第三部《死神永生》为1557家,共计5361家,创造了中国图书译著的最高馆藏纪录。其中专业研究型图书馆为3542家,占比为66.1%,而公共图书馆为1819家,占比为33.9%。这表明《三体》已经进入了美国主流社会。在读者人群数量方面,从2014年11月截至2023年12月31日,共有135500名读者在亚马逊、世界最大的读者平台Goodreads上撰写了评论,参与评分的读者数量为538612人,创造了中国当代文学译著海外读者反馈最多的历史记录。在众多的读者中间,有许多是西方社会的精英阶层。如2017年1月17日,由美国托尔出版社的网站上,披露了美国总统奥巴马对于刘慈欣的《三体》的评价,认为“非常有趣,极具想象力”;美国著名专栏作家迈克尔·雷斯尼克(Michael Resnick)认为“《三体》值得所有人为之喝彩”;美国“极光奖”获得者埃里克·崔(Eric Choi)认为,“《三体》的科学幻想传奇,体现在一个引人入胜、独特的中国环境中。刘慈欣的小说抓住了所有西方读者”。在专业研究、书评方面,包含英国《卫报》《每日电讯》《海峡时报》,美国《华尔街日报》《芝加哥论坛报》《大西洋月刊》《纽约客》《洛杉矶时报》,澳大利亚《悉尼先驱晨报》《澳大利亚人报》主流媒体、专业科幻类媒体、物理学类等专业媒体上的书评、报道,截至2023年,仅在道琼斯媒体数据库(Factiva)中检索就约有4005条,开创了中国当代文学图书在西方媒体被大规模报道的最高纪录。

《三体》在欧美世界的巨大影响,当然也会在日本获得前所未有的关注。《三体》系列日译本出版晚于英译本5年,三部曲全集于2021年5月与日本读者见面,均由日本早川书房出版。根据早川书房的统计数据,《三体》系列在日本的纸质和电子书籍销售量高达 65 万册。而传统中国文学作品在日本一次的印刷出版量通常是三四千册,且再版机会很少,可见《三体》系列已经成为日本现象级文学事件。

第一,刘慈欣作品与日本出版人、译者、评论家的文学关系,加入了一层英语的中介桥梁,即英语与日语之间的翻译,而不是像鲁迅、莫言作品一样直接从汉语翻译成日语。根据卢东丽的研究可知,日本译者、出版社、读者、媒体之所以高度关注刘宇昆的科幻文学作品,日本媒体大力宣传英语世界对《三体》系列及刘宇昆英译的高度评价,源于日本本土语境中的出版社、媒体、评论家、译者等多年来主动移植英语世界语境话语的行为高度相关。英语世界评价较高的作品,就会在日本市场上获得高度关注。这种唯西方“马首是瞻”的日本文化语境,是刘慈欣《三体》系列在日本获得巨大成功的关键。

这主要体现在刘慈欣作品的日语译者团队,采用了英日、日汉两种模式,而不是鲁迅、莫言的汉语/日语模式。在早川书房的解读中,以山口晶为代表的出版人受众希望向读者提供一部真正意义的“科幻文学”,而非“翻译文学”,这促使出版社发挥专业媒介资源,主动“招募”英/日翻译家大森望加入《三体》系列的翻译团队,对照刘宇昆和周华的英译本及汉/日译本初稿进行改写。继第一部之后,汉/日翻译家立原透耶、上原香、泊功也参与到后两部的翻译中,形成英/日科幻文学译者和汉/日文学译者构成的译者群落。英/日译者大森望有着对科幻文学的敏锐触觉,能够迎合偏好欧美科幻作品的日本读者的阅读审美,而汉/日译者则弥补了英/日译者在中国文化元素认知上的缺陷。卢东丽将之称为全新的译者合作模式,其实这种模式更增加了中日文学关系的隔膜与阻隔。16

第二,刘慈欣与日本读者之间的文学关系完全依托商业化、市场化的推广方式,没有了鲁迅的普通读者与作家之间直接的沟通,也没有了莫言与日本作家、日语译者之间的私人友谊。刘慈欣与日本的媒体见面、签售会等都是市场化、商业化的安排。比如2019年10月10日,刘慈欣到日本参加《三体》多家书店的签售会,并接受了《每日新闻》《朝日新闻》《日本经济新闻》《读卖新闻》四家重要媒体的采访;2019年10月13日又参加了日本埼玉大学的研讨会,谈论了科幻的想象力与科学技术的话题。实际上,早在《三体》日文版上市不久,就有多家日本媒体(如《中日新闻》、钻石社等)在中国采访过刘慈欣。2020年,刘慈欣以录像的形式“出席”日本电视台的栏目“世界SF作家会议”,参加节目的日本科幻作家还有新井素子、冲方丁、藤井太洋等人,但是没有刘慈欣与日本科幻作家之间的关系报道。2020年刘慈欣以视频通话的形式,接受过《朝日新闻》的采访,但主要谈论的是“新冠疫情”的问题,并无作家及作品间的沟通。2021年,刘慈欣与《三体》系列的日本译者之一大森望进行线上对谈,讨论了《三体》系列作品《黑暗永生》的内容,也对科幻小说的未来进行了展望。

读书会一直是日本社会长期自发组织的一种社交形式,这种读书会可以以一部作家或者作品为主进行组织,也可以以一个地区、一个街道的名义进行组织。例如日本大大小小读书会中,不仅有《论语》读书会、朱熹读书会的中国哲学经典,也有《三国演义》等四大名著,白居易、王维诗歌欣赏会,还有鲁迅读书会、残雪读书会等现当代文学名家。特别是近些年,日本年轻人也越来越关注读书会这种形式。《三体》在日本市场进行销售推广时,很快就进入了一些读书会的书单中。2019年7月,日本埼玉市的读者俱乐部就在市民会馆组织了一场《三体》读书会。疫情期间举办的多个大大小小的线上、线下多种形式读书会活动,《三体》都有提及。直到2022年中国作家协会支持创办的“中国文学读者俱乐部”在日本举办了首次活动,中日多位科幻作家出席了活动。

从总体上看,(或有疫情的影响)中日科幻文学圈的交流未能达到以往文学圈的作者之间理想的交流互动频率。商业化、市场化的沟通方式,是刘慈欣作品与日本读者之间的唯一方式,这一点与鲁迅、莫言有很大的差别。

第三,日本读者眼中的刘慈欣。本文梳理了日本书评网站Bookmeter上《三体》截至2023年10月的全部评论数据,在对数据进行有效性分析后共得到366条评论。发现刘慈欣的读者年龄与鲁迅、莫言的稍有区别,主要读者以青年人为主,其中30岁以下的读者占14.8%,30—39岁的占37.2%,40—49岁的占21.6%,50—59岁的占17.8%,60岁及以上的占8.7%, 在性别上,刘慈欣日本读者的男女比例分别为83.9%和16.1%,仍然是以男性居多。从读者的职业上来看,IT相关的从业人员有42人,占比11.4%,明显要比莫言的读者职业有所区别。而从读者的现居地来看,位于东京都的读者明显高于其他都道府县。这是刘慈欣读者与鲁迅莫言读者最大的不同。

对于刘慈欣作品语言的评价方面,有58人表示作品主旨“宏大”,感受到了“中国科幻”的魅力,有读者直接表示“用惊人的篇幅描写了宇宙规模宏大的物理学SF”“被故事的宏大所震撼”,还有读者觉得自己“被跨越多个时间展开的故事和规模宏大的世界观所吸引”。可以看出,日本读者对《三体》本身的结构、叙事等评价很高。值得注意的是,不少读者提到了译文的问题,对于大森望的翻译,读者既有“很惊讶翻译这么容易读懂,以后的作品也很期待”的感叹,也有表示太“难懂”,难懂的原因主要在于物理名词太多、中文译名难记等层面。虽然科幻文学在日本有着良好的发展势头和发展历史,但对科学、科幻类名词的翻译则使用外来语(通常为片假名),日语的语言体系中并没有一套系统的、完整的汉字表达和平假名来表述,并且《三体》系列的翻译是以间接翻译、合作翻译的方式。对于某些在日语中有对应汉字的词,译者也根据英译本进行日译,例如将“天体物理学”译为“アストロフィジカル”,这是由于英译本中使用了“Astrophysics”一词,这类词的直接替换使得汉字缺席,原本同属于一个汉字文化圈的读者被割裂开来。类似的词语、句子比比皆是,译者方面可能考量了归化的翻译方式更契合日本读者的阅读语境,且该翻译方式也取得了很好的效果,但从另一个方面来看,不得不说,在科幻类文学的日译过程中,汉字逐渐淡出日本读者的视线,原本同属于一个汉字文化圈的人群正在被有意无意地分裂开来。

在日本读者提及的文化标志词方面,主要关键词集中在历史、宗教、文化等领域,分布较为零散(其中“科学”和“物理”共被提及130次、“宏大”45次、“硬科幻”12次)。相较之下,读者对文本本身的喜爱与好奇表现得更为明显。评论中出现频次极高的是有关政治、政策的关键词,高达96人,占读者总数的26.2%。日本读者对莫言与刘慈欣作品中政治制度类词汇的高度关注,折射出其深受西方视角影响的中国文学阅读范式。这一现象在刘慈欣《三体》的日本传播中尤为显著——日译本出版社在亚马逊商品页将“文化大革命”置于内容简介首位,既反映出西方主流舆论的渗透,也凸显了出版机构作为“文化把关人”对读者认知的塑造作用。

结语

通过鲁迅、莫言、刘慈欣的日本文学关系,其中主要是作品与读者之间的关系梳理发现,一个确定的结论是,中日文学关系从一百多年前通过汉字笔谈的直抒胸臆,到1920年代因为鲁迅精通日语,可以广泛接触日本的作家、批评家甚至到普通读者,而到了1990年代莫言时代,必须通过旅日学者、中国文学研究专家的精英人群才能获得日本广大读者的阅读、认知与接受,甚至连这种精英人群对于莫言作品的翻译也出现了误解,表明中日文学关系已经出现了疏离;而到了2019年刘慈欣《三体》作品与日本读者之间,完全需要借助欧美文学市场上的“雨果奖”的推动,昔日作家之间、作品与读者之间的友谊完全变成了一种商业行为,从疏离到隔膜,中日文学关系的变迁是加速度的,中日文学关系的运转已经从畅通转变成迟滞甚至阻隔。不能不说,从日本的中国文学读者来看,日本这个离中国大陆最近的国家,正在逐步远离中华文化圈,而日益成为一个具有东方面孔的西方国家。

中日文学关系为什么会发生这种变迁?是什么因素所导致的?有什么办法可以弥补?对于这个问题的回答,其实不仅仅是采取哪种文学批评标准看待文学的使命与责任问题,在这个问题的背后,仍是西方文化与基于汉字文化圈所形成的东方文化孰优孰劣的认知问题。这对于中国当代文学界而言,无疑是一个巨大的研究课题。以笔者的粗略观察,大致可以梳理出如下几条研究脉络。

第一是以日本为方法重新认知中国现当代文学的使命、责任以及未来发展方向。日本从“徐福东渡”到遣隋使、遣唐使的往来交流,数千年的日本文化发展一直以中国为核心。然而近代日本的发展道路走的是一条“脱亚入欧”之路,从 “黑船来航”(1853年)之后,日本开始提倡西学,甲午之战清王朝的落败,促使日本明治维新(1868年)之后,在政治、经济、文化等层面进一步向西方靠拢。而到了在1945年战败之后,美国对日本军事占领的同时,彻底地对日本进行了政治、经济、文化的全方面改造。中日文学关系的巨变,其中一个最为重要的驱动力就是西方文化对于日本的影响。

然而对于日本民族文化的建构而言,日本文学在脱离了汉字文化圈的影响之后,到底对于日本民族的社会心理塑造与民族性格的建构,起到了哪些作用?这些作用是正面的,还是负面的?如何认知西方文化借“自由”之名行“巧取豪夺”的丛林法则之实,以“人性”之名放纵人的贪欲,而全然不顾人类道德与社会秩序的危害?日本近代200年间接受西方文化的发展道路中,从清代的甲午之战到1937年的侵华战争,一再出现“侵略”“霸权”的影子,很难说与西方文化没有关系。时至21世纪的日本文化呈现在世界面前的,不是支离破碎的动漫,就是光怪陆离的玄幻推理,除了为娱乐而娱乐的沉沦和颓废,看不到日本民族文化的独特贡献。当然,对于日本摆脱汉字文化圈影响的发展道路评估,还需要更为深入的系统研究,不可能这样简单而武断地下结论,然而这个问题的重要性在于,对于日本近代以来极力主张“去汉字化”,希冀摆脱汉字文化圈数千年的传统影响之后,西方文化对于日本政治制度、经济制度、思想文化、历史传统的破坏影响程度的研究,以日本为镜鉴,重新认知中华文化的当代价值,认知中国现当代文学的使命、责任以及未来发展方向,这一点无疑十分重要的。

第二是研究中日文学关系史,对于中国当代文学如何在中华民族伟大复兴的事业发挥应有的作用,无疑是具有一定的借鉴、启示作用。2014年笔者委托在日本长崎大学的周国强教授,对该校136名大学生进行了一次“中国认知”的问卷调查,这些青年人的年龄都在24岁以下,对于哪个城市是中国首都,居然有人填写的是“深圳”,对于中国名人,提及最多的是“成龙”。这样一个案例,足以说明中日青年人之间的交流沟通之隔膜已经到了何种程度。

本文通过文学关系的维度梳理,再次验证了上述判断。中日文学关系随着时代的演进,一方面是中日两国作家之间主动交流与沟通的河床逐渐变窄,另一方面是日本读者面对中国现当代文学的退缩,从“尚古”越来越转向“崇西”。不得不说,中日文学关系从原本共属同一汉字文化圈的流畅运转,到日渐疏离以至于产生阻隔,对于数千年的中日文化交流史而言,不能不说是一个巨大的遗憾。而包含日本、韩国在内的中国亚洲周边国家,都是中国搬不走的近邻。加大对于中日文化交流历史的研究,从中吸取历史的方法、经验,主动地恢复中日文学关系,重新恢复中华文化在亚洲汉字文化圈的中心地位,也是中国文学界迫在眉睫的历史使命。

注释:

1 刘雨珍:《清代首届驻日公使馆员笔谈资料汇编》(下册),天津人民出版社2010年版,第452—453页。

2 新居格「魯迅の印象」“心の響き”、道統社、1942年。

3 蒋永国:《增田涉的鲁迅译介和〈鲁迅传〉的相关问题》,《关东学刊》2021年第1期。

4 熊文莉:《日本中国文学研究》,社会科学文献出版社2017年版,第87页。

5 李浩:《内山完造:上海时期鲁迅与日本人交往的中介》,《内山完造纪念集》,王锡荣主编,上海文化出版社2009年版,第126页。

6 李冬木:《回归鲁迅》,《文艺理论与批评》2021年第4期。

7 王锡荣:《那些与鲁迅交往的日本人》,《新文学史料》2015年第4期。

8 刘柏青:《鲁迅与日本文学》,吉林大学出版社1985年版,第208页。

9 林敏洁:《莫言文学在日本的接受与传播——兼论其与获诺贝尔文学奖的关系》,《文学评论》2015年第6期。

10 朱芬:《莫言作品走进日本的引渡者——翻译家吉田富夫访谈录》,《东方翻译》2014年第6期。

11徐明徽:《一个日本翻译家眼中的莫言》,引自 https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1364025。

12 13 朱芬:《莫言作品在日本——文本旅行与文化越界》,复旦大学出版社2021年版,第116—117、120页。

14 李冬木:《从鲁迅到莫言——中国现代文学在日本》,《东岳论丛》2014年第12期。

15 王研:《日本文学界只关注三位中国作家:莫言、阎连科和残雪》,《辽宁日报》2009年10月19日。

16 卢冬丽:《〈三体〉系列在日本的复合性译介生成》,《外语教学与研究》2022年第9期。

[作者单位:何明星 北京外国语大学国际新闻与传播学院、新疆大学,赵霞 北京外国语大学国际新闻与传播学院]

[本期责编:钟 媛]

[网络编辑:陈泽宇]