《黄河》2025年第5期|赵树义:大地一直在说话(节选)

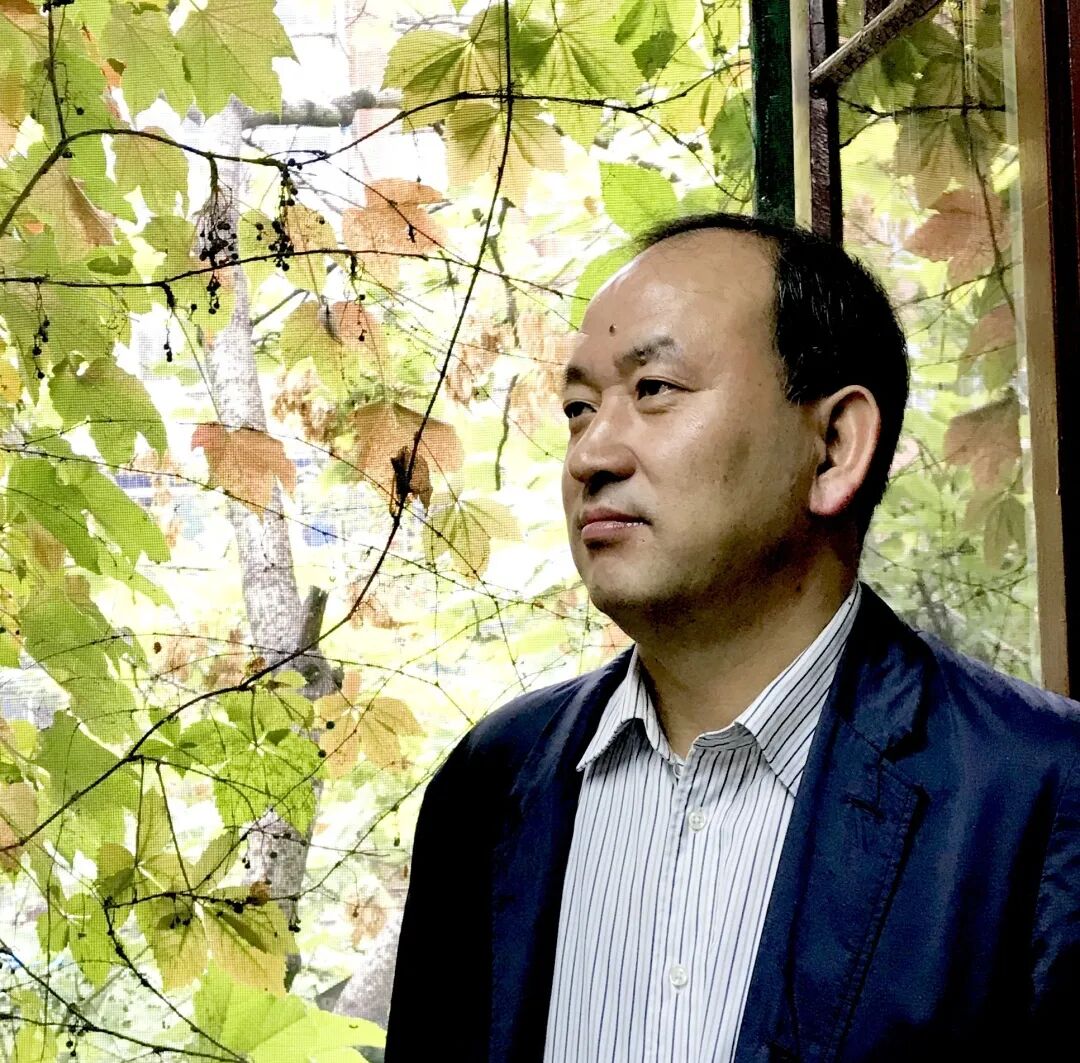

赵树义,1965年生,山西长子人,现居太原,中国作协会员,山西省作协主席团成员、散文委员会副主任,山西报告文学学会副会长,出版有《虫洞》《虫齿》《灰烬》《远远的漂泊里》《折叠的时空》《经络山河》等,《虫洞》获2013—2015年度赵树理文学奖散文奖,《失忆者》获第六届西部文学散文奖。

茶经

不管是晨光照进来,还是夕阳打下来,林间都是最明亮的。怪不得海德格尔在反反复复说“林间空地”,就像弗罗斯特在反反复复念叨“林间空地绕过我和我的面部阴影,它一动不动,/维持了一种古老一种吸引一种催眠。维持了我。”在云南,在景迈山,不要试图认识每一样植物,更不要谈论饥饿——几乎每一样植物都可以食用,几乎每一样植物都散发着阳光的味道。诚然,这里最让人神往的,还是茶树。“茶者,南方之嘉木也,一尺、二尺乃至数十尺。其巴山峡川,有两人合抱者,伐而掇之。其树如瓜芦,叶如栀子,花如白蔷薇,实如栟榈,蒂如丁香,根如胡桃。”

对去景迈山,我是有所期待的。未身临其境便先入为主,仅是企图在这里求证某些东西而已。如此做派有些危险,但年将六旬,还有什么险不可以冒呢?

景迈山地处黄金线北纬22°,年平均气温21.2℃,宜居,浪漫,四季如春。

景迈为傣语,景为人聚居之处,迈为新,景迈即新的村寨。景迈山东北为白象山,近东西走向,北麓嵌有景迈、勐本、芒埂三座傣族村寨;西北为糯岗山,糯岗古寨环抱于山下盆地,是傣族千年风情的鲜活遗存;南部为芒景山,又称岩冷山,近南北走向,西麓分布有芒景上寨、芒景下寨、芒洪、翁基、翁洼等五座布朗族村寨。景迈山被南朗河、南门河三面环绕,九座村寨带状散落于海拔1300米,也即云雾线以上,宛若九珠连星。遗产地平均海拔1400米,最高海拔1662米,最低海拔1100米,年平均气温18℃,有古茶林5片、分隔防护林3片,总计人工栽培古茶林2.8万亩、古茶树120余万株。傣族、布朗族、哈尼族、拉祜族、佤族世居于此,在他们的记忆中,景迈山是先有茶树、后有居民,先有森林、后有村寨的。

古村寨或选址在缓坡处,或选址在山脊上,背山面水,依山而建。被选中的山即神山,由先民据地形、水源和朝向而定。每座村寨都有寨心,标志或为一株大树、一根木桩,或为一座土坯、几块石头,看似简陋,却是寨神所在。村民得空便去献祭,逢大祭,每户还要派一代表,聚在寨心,挂经幡、诵经、献祭品、鸡骨占卜,仪式持续整个上午,风雨无阻。街道贴寨心而过,建筑向寨心布局,绕寨心辐射开来,由内而外,空间紧凑。建筑风格为干栏式吊脚楼,主体两层,斜坡屋顶,挂瓦覆盖。一层储藏杂物、饲养牲畜;二层住人,通透,质朴,好似一艘船,村寨便是森林中的港湾。二层还外延一平台,宽敞,明亮,用来晾晒茶叶。傣族以动物为图腾,屋檐饰黄牛角;布朗族以茶叶为图腾,屋檐饰“一芽两叶”。寨子周边植茶林,茶林高处为原始森林,林边有水源,低处是耕地,更低处是河流。自上而下,山峦、森林、茶林、村寨、农田、河流,层层叠叠,连绵不绝,好似一道从天而降的瀑布,倾泻而来,又仿佛一幅倒映的天幕,荡漾而去。由村寨而外,寨心—街道—佛寺—古茶林—森林—水源林环环相扣,砖瓦林木次第铺展,灰黑色屋脊与墨绿色林带起伏跌宕,黑则黑到时光深处,绿则绿到天涯海角,让人恍惚回到远古。行走在景迈山,神无处不在,抑或说,山有神,寨有神,水有神,土有神,昆虫或野兽也是神,在这里,万物皆有灵,即便血脉中的信仰,也是立体而丰满的。

其实,山也罢,水也罢,寨也罢,人也罢,在景迈山,最受人敬仰的还是茶,还是茶树。或者说,茶树便是景迈山人的天,景迈山人的神,甚至是景迈山人的兄弟姐妹、景迈山人的衣食父母。

冰川时期,气温骤冷,冰盖隆起,不少物种遭遇灭顶之灾。距今约1至2万年间,在横断山脉的皱褶里,在北回归线的神奇绿带上,一枚孑遗物种被保存下来。或许听到澜沧江在歌唱吧,某一天,这枚种子睁开眼睛,但见阳光灿烂,但闻鸟鸣清脆。种子露出微笑,缓缓活动四肢,舒展筋骨。约3540万年前,种子演化为宽叶木兰。1978年,科学家在普洱景谷坝子芒线发现第三纪宽叶木兰(新种)化石,赭红色叶痕把渐新世植物群遗迹保存如初。又过了1000万年,宽叶木兰演化为中华木兰,在景谷煤厂、景东田心、澜沧勐滨等地,中华木兰化石缤纷而出,如画如诗。而1980年,人们在贵州晴隆县还发现茶籽化石,距今约260万年。这些化石无论叶片形态、叶脉构造、侧脉对数,还是夹角大小、侧脉不达缘、叶尖形态等,皆与茶树极为相似。从遗传学角度讲,古木兰是被子植物之源,茶树是被子植物,后者由前者演化而来,宽叶木兰是一世茶祖,中华木兰是二世茶祖。后来,松鼠、鸟儿出林觅食,把茶树种子带入林中,掉落在枯叶下,雨水滋润,阳光照拂,萌芽,扎根,于山野林间野蛮生长,此即三世茶祖。再后来,人参与其中,过渡型、栽培型古茶树应时而生,此即四世、五世茶祖。这是世上唯一一条保留完整的植物垂直演变生物链,五世同堂,瓜瓞绵绵,茶组植物起源居然比人类文明还古老。毋庸置疑,这是时间的故事,当我们走进西双版纳,走进临沧,走进普洱,闻香识茶,随影辨树,追光看景,不难发现,世上保存最为完好的古茶林便在中国,便在景迈山。

茶树不过是植物之一种,老祖宗对植物的兴趣由来已久。譬如,《诗经》记有植物132种,《山海经》记有植物100余种,《楚辞》以兰、菊、竹、蕙、芷、荷、椒、茹、萍、桑、艾、芝等喻人,俨然一座人即植物、植物即人的镜像花园。这是文学与植物的缘分,而在中药学中,植物几乎是人的灵肉伴侣。1973年,湖南长沙马王堆三号汉墓出土帛书《五十二病方》,收录植物药121种;1977年,安徽阜阳双古堆出土西汉早期竹简《万物》,收录植物药41种;《神农本草经》托名神农,收录植物药252种;至于唐《新修本草》、宋《证类本草》、明《本草纲目》,收录植物药更是难以计数。在老祖宗眼中,植物不只是生活,还是文化,还是人抵达自然的隐秘管径,陆羽不过是以一己之好把茶从植物中分离出来,构建起一个茶世界罢了。

说到植物,不得不说瑞典人卡尔·冯·林奈。在18世纪,植物学无疑属于林奈,属于他的双名制命名法。

1735年,林奈出版《自然系统》。1737年,林奈出版《植物属志》。1753年,林奈出版《植物种志》。林奈用大半生创立植物分类系统,让这棵大树开枝散叶,繁衍生息。1858年,《林奈学会会刊》刊发达尔文、华莱士的进化论大纲;第二年,达尔文《物种起源》问世,两个英国人携手把植物叙事由命名转入物种。1865年,奥地利人格雷戈尔·孟德尔登上布鲁恩科学学会讲台,当众图解各色豌豆,高茎或矮茎,圆或皱,黄或绿,试图用杂交实验破解植物遗传密码。杂交、自交、测交让人兴致勃勃,显性、隐性、纯合子、杂合子和分离、自由组合又让人如坠云雾。讲一次听不懂,那就讲两次。讲两次还听不懂,那就写出来。第二年,论文《植物杂交试验》发表,却无人问津。孟德尔的叙事对象是豌豆,100年后,我的生命才发育为一枚豌豆,我会不会因此而对遗传密码多几分迷恋呢?1900年,孟德尔的“豌豆”被束之高阁35年之后,又在荷兰人德弗里斯、德国人科伦斯、奥地利人丘歇马克的手中抽出芽来,在新世纪开启一个新纪元。可这时候,孟德尔已离开这个世界16年,属于他的时代终于轰然而至,他的生命却已结束。命定的,他的理论像一枚豌豆,为遗传而生生不息,他的生命也像一枚豌豆,为遗传而黯然谢幕。1953年4月25日,沃森、克里克在《自然》杂志发表论文《核酸的分子结构——脱氧核糖核酸的结构》,发现生命密码——DNA双螺旋结构。一位生物学博士、一位物理学博士生的青春组合,诞生一项堪与相对论、量子力学比肩的学术成就,伟大有时就是这样横冲直撞,就像克里克的中心法则:遗传信息可以从DNA流向DNA,即DNA的复制;还可以从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,即遗传信息的转录和翻译。分子生物学由此走进生命叙事的殿堂,若干年后,当我们站在生命之谜大门口蓦然回首时,却发现《伏羲女娲图》也是双螺旋结构的,神话与生物科学竟如此亲近!

纵然如此,世上被我们认识的植物仍不到10%,人何其孤陋寡闻!

植物世界宛如宇宙,浩渺,苍茫,看见或看不见,摸着或摸不着,日月星辰都无处不在。亦如神话,神奇,神秘,看懂或看不懂,接受或不接受,都可能真实发生。

1859年,《林奈学会会刊》第一卷刊登两幅植物插图,都是林奈命名的,一为“Thea Chinensis Linn”,即中国茶;一为“Camcllia Hongkongsis Seem”,即香港红茶。Thea是希腊语,是大地女神的名字,由此不难看出,林奈对中国茶还是偏爱的。17世纪,中国茶叶、瓷器、丝织品风靡欧洲,荷兰垄断了当时的茶叶贸易资源与市场。后来,茶叶经由荷兰传至瑞典,瑞典人对来自遥远东方的神奇树叶葆有一份不可理喻的执念,林奈便一直梦想着把中国茶树移栽到他的祖国。1763年10月,航海家卡尔·艾克伯格将存活株茶送到林奈面前,林奈旋即把这株中国茶树引种到欧洲。

茶树或为乔木、小乔木,或为灌木,嫩枝有毛或无毛;叶革质,长圆或椭圆,偶见半圆,叶面发亮,叶缘有齿,叶端尖,叶基楔形;花1至3朵,腋生,白色,有花柄;苞片2至3个,早落;花瓣5至6片,阔卵形至圆形,有毛或无毛。花期10月至翌年2月。无疑,如此叙事最是科学,可与陆羽的《茶经》相比,又总觉缺少些什么。抑或,这样的叙事是概数的,是恒温状的,就像景迈山的四季,就像波澜不惊的茶林。

《尔雅》有云:“荼,苦菜,又槚,苦荼。”东晋郭璞注曰:“树似栀子,冬生叶,可炙作羹饮。今呼早采者为荼,晚取者为茗,一名荈,蜀人名之苦荼。”谈到“茶”字的源流和结构,陆羽曾言,“或从草,或从木,或草木并”。“从草”指“茶”,“从木”指“梌”,“草木并”则为“荼”。汉之前,“荼”是茶的正字,“梌”“ ”是茶的异体字,三者皆茶之字源。李隆基撰《开元文字音义》,信手将“荼”字去掉一横,“茶”字才沾了皇家的光风行于世,但它首次抛头露面,却是在世上最早的药典《新修本草》中。如此看来,今人说“茶”是“人在草木中”,是不符合文字学原理的,即便景迈山茶林,也是木在上、草在下、茶与人居其中的。“远看像森林,近看是茶林”,这是自然勾勒的景观,也是人勾勒的景观,人与茶与自然早已高度契合。但这样的观察明显流于表面,甚至人云亦云。实际上,景迈山是一座诠释时间与空间的山,在这座山上,时间是植物的,空间是植物的,抑或,是植物的时间,是植物的空间。凡植物,皆有花和果实,花和果实是有形貌、有色彩、有味道的。如此,景迈山的时间和空间便是有形貌、有色彩、有味道的。这里,当我谈论时间或空间的时候,很可能在谈论形貌、色彩和味道,这是一件多么美妙的事啊!就像在一杯普洱茶中打发一个下午或一场落日,又像景迈山的吊脚楼,外墙无一例外地呈三角形,这样的结构不只意味着稳定性,还可能象征着三种有形貌、有色彩、有味道的要素——人、时间和空间。想明白这几层关系,再去看景迈山,便不至于迷路或误入歧途。其实,在景迈山,歧途是个多余甚至中性的词,就像茶香,谁会关心它来自何处,又飘向何方?

所谓“人在草木中”“其字,或从草,或从木,或草木并。其名一曰茶,二曰槚,三曰蔎,四曰茗,五曰荈。其地,上者生烂石,中者生砾壤,下者生黄土。凡艺而不实,植而罕茂。法如种瓜,三岁可采。”也是一字命定,这片土地生来便养育这样的草木,这样的草木生来便养育这样的民族,这些族裔头顶着草、身靠着树而活,且要活成树的样子,活成且歌且舞的样子,就像榕树,柱根相连,柱枝相托,绿荫如盖,蔚然成林。诚然,绞杀也不可避免,谁让榕树的生命力如此强盛呢。

如果只讲故事,最好讲的是人,其次是空间,再其次是时间。当然,也可以把顺序颠倒,即空间、人、时间。这仅是我的看法,把人排在最后也无不可。仁者见仁、智者见智罢了,这些并不重要,重要的是你讲的故事到底是不是你的故事。就像树,长高长低长粗长细并不重要,重要的是长出自己的模样,即便丑陋,即便虬曲,即便佝偻着身子,伤痕累累。

世上但凡生一物,便会生一人。物与人相痴?物与人类聚?“野者上,园者次。阳崖阴林,紫者上,绿者次;笋者上,牙者次;叶卷上,叶舒次。阴山坡谷者,不堪采掇,性凝滞,结瘕疾。”如此,我在说茶的时候,便在说一座山,便在说一个人。我在说一个人的时候,自然也在说茶,自然也在说《茶经》。

说《茶经》,就得说说陆羽。陆羽是弃婴,复州竟陵(今湖北天门)人,被誉为茶仙,尊为茶圣,祀为茶神。《唐才子传·陆羽》如是记其名字来历:“以《易》自筮,得《蹇》之《渐》曰:‘鸿渐于陆,其羽可用为仪。’始为姓名。……自称‘桑苎翁’,又号‘东岗子’。”

肃宗上元二年(公元761年),陆羽著《陆文学自传》,为自己画了一幅像:

陆子,名羽,字鸿渐,不知何许人。有仲宣、孟阳之貌陋,相如、子云之口吃,而为人才辩,为性褊噪,多自用意,朋友规谏,豁然不惑。凡与人燕处,意有所适,不言而去。人或疑之,谓生多嗔。及与人为信,虽冰雪千里,虎狼当道,不愆也。

上元初,结庐于苕溪之湄,闭关对书,不杂非类,名僧高士,谈宴永日。常扁舟往山寺,随身惟纱巾、藤鞋、短褐、犊鼻。往往独行野中,诵佛经,吟古诗,杖击林木,手弄流水,夷犹徘徊,自曙达暮,至日黑兴尽,号泣而归。故楚人相谓,陆羽盖今之接舆也。

接舆也姓陆,是春秋时期楚国隐士,为人狂悖,坚不入仕,人称楚狂接舆。《论语·微子》记曰:“楚狂接舆歌而过孔子曰:‘凤兮凤兮!何德之衰?往者不可谏,来者犹可追。已而,已而,今之从政者殆而!’孔子下,欲与之言。趋而辟之,不得与之言。”李白自诩“我本楚狂人,凤歌笑孔丘”,讲的便是这个故事。陆羽被调侃“今之接舆”,讲的还是这个故事。

陆羽命运多舛,或也是“苦其心志,劳其筋骨”吧。陆羽常遇贵人,定然是人弃之、天不弃之。开元二十一年(733年)深秋,龙盖寺禅师智积早起出门,路过竟陵西郊石桥,闻桥下芦苇丛中“群雁喧集”,隐约有婴儿啼哭。他近前看去,但见三只大雁“以翼覆一婴儿”。此情此景,很容易让人想起周人始祖,只不过,后稷弃而教人稼穑,陆羽弃而教人种茶罢了。智积心生怜悯,把陆羽抱回寺中收养,教陆羽煮茶修佛,无疑是他生命中的第一个贵人,很早便在他心中埋下茶禅的种子。陆羽出走寺院后做伶人,得遇竟陵太守李齐物“捉手拊背,亲授诗集”,他心中的文字种子是太守种下的。与礼部郎中崔国辅交游三年,崔国辅赠白驴、乌犎牛和文槐书函,陆羽心中游历天下的种子是郎中种下的。

天宝十三年(754年),即“安史之乱”的前一年,陆羽离开竟陵,出游巴蜀、荆楚、吴越,考察茶事。其时,天下动荡,民不聊生,陆羽悲天失纲、悲地失常、悲民失所、悲五湖山失色,于上元初年(760年)隐居苕溪(今浙江湖州),先借住在杼山妙喜寺,后结庐于苕溪岸畔。其时,释皎然为妙喜寺方丈,“羽于寺旁创亭,以癸丑岁癸卯朔癸亥日落成,湖州刺史颜真卿名以‘三癸’,皎然赋诗,时称‘三绝’。”释皎然,字清昼,湖州长城(今长兴)人,南北朝山水诗人谢灵运十世孙,著有《杼山集》十卷、《诗式》五卷、《诗评》三卷及《儒释交游传》《内典类聚》《茶诀》等。在皎然存世的470首诗作中,与茶人茶事有关的有28首,与陆羽酬唱的有12首。《宋高僧传》卷二九《唐湖州杼山皎然传》如是记之:“幼负异才,性与道合。……兼攻并进,子史经书各臻其极。凡所游历,京师则公相敦重,诸郡则邦伯所钦。……文章俊丽。当时号为释门伟器哉。”皎然“隐心不隐迹”,与颜真卿、韦应物、皇甫曾等往来频密。

陆羽与皎然写诗、诵经、拜佛、问茶、研茶、写茶,“缁素忘年之交”40余年,谈茶论茶40余年。“凡采茶,在二月、三月、四月之间。茶之笋者,生烂石沃土,长四五寸,若薇蕨始抽,凌露采焉。茶之牙者,发于丛薄之上,有三枝、四枝、五枝者,选其中枝颖拔者采焉,其日,有雨不采,晴有云不采。晴,采之,蒸之、捣之、拍之、焙之、穿之、封之,茶之干矣。”陆羽门前桑麻,篱下菊花,“不羡黄金罍,不羡白玉杯;不羡朝入省,不羡暮入台”“常扁舟往山寺”,煮茶说经。“茶之为用,味至寒,为饮最宜精行俭德之人。若热渴、凝闷、脑疼、目涩、四肢乏、百节不舒,聊四五啜,与醍醐、甘露抗衡也。”陆羽嗜茶如命,于他,茶并非“柴米油盐酱醋”,实乃“琴棋书画诗酒”,此等境界,或得益于皎然一旁提点,或源于自己细致观察。“翼而飞,毛而走,呿而言,此三者俱生于天地间。饮啄以活,饮之时,义远矣哉。至若救渴,饮之以浆;蠲忧忿,饮之以酒;荡昏寐,饮之以茶。”抑或,陆羽精于茶艺,皎然精于茶道,二人“生相知,死相随”,既为同道,又非同道,所谓“城东隐者在,淇上逸僧来”。陆羽识得茶原、茶法、茶具,皎然品得茶中三味。一逸僧,一隐者,两枚闲人竟把一枚“影响世界的中国树叶”玩出花来。

“茶之为饮,发乎神农氏,间于鲁周公,齐有晏婴,汉有扬雄、司马相如,吴有韦曜,晋有刘琨、张载远、祖纳、谢安、左思之徒,皆饮焉。滂时浸俗,盛于国朝,两都并荆俞间,以为比屋之饮。”唐时,茶艺盛行,坐而论茶道者竟远胜魏晋吃药、喝酒、聊玄学者。至宋,茶文化不但发展到庙堂之上,整出皇帝赐茶、大臣分茶、文人咏茶之类的三六九等花活,即便民间,也雅致到非茶不交、点汤送客的高度。

除缁素忘年交之外,陆羽还有一红颜知己,名李冶,乌程(今浙江吴兴)人。《唐才子传·李季兰》记曰:

季兰,名冶,以字行,峡中人,女道士也。美姿容,神情萧散。专心翰墨,善弹琴,尤工格律。当时才子颇夸纤丽,殊少荒艳之态。始年六岁时,作《蔷薇诗》云:“经时不架却,心绪乱纵横。”其父见曰:“此女聪黠非常,恐为失行妇人。”……时往来剡中,与山人陆羽、上人皎然意甚相得。皎然尝有诗云:“天女来相试,将花欲染衣。禅心竟不起,还捧旧花归。”其谑浪至此。又尝会诸贤于乌程开元寺,知河间刘长卿有阴重之疾,诮曰:“山气日夕佳。”刘应声曰:“众鸟欣有托。”举坐大笑,论者两美之。天宝间,玄宗闻其诗才,诏赴阙,留宫中月余,优赐甚厚,遣归故山。

李季兰早熟、早慧,却因“架却”谐音“嫁却”,11岁时便被父亲送入剡中玉真观做了女道士,也是聪明惹的祸吧。陆羽与李季兰究竟是如何相识的,史书说法不一,也不可能统一,毕竟是隐私。但若设想一下二人煮雪烹茶的场景,或会回味无穷。“初沸则水合量,调之以盐味,谓弃其啜余,无乃而钟其一味乎?第二沸出水一瓢,以竹筴环激汤心,则量末当中心,而下有顷势若奔涛,溅沫以所出水止之,而育其华也。”隐士道士,闻香而坐,谈诗论文,日久生情。李季兰染病,迁到燕子湖畔调养,陆羽闻讯赶至榻旁,煎药煮饭,悉心照料。病愈,李季兰作《湖上卧病喜陆鸿渐至》答谢:

昔去繁霜月,今来苦雾时。

相逢仍卧病,欲语泪先垂。

强劝陶家酒,还吟谢客诗。

偶然成一醉,此外更何之。

陆羽“天下贤士大夫,半与之游”,李季兰也不遑多让,但若论红颜、蓝颜,二人都非对方莫属。德宗兴元元年(784年),李季兰去世,陆羽赋诗《会稽东小山》,诗句凄凉、哀婉:“月色寒潮入剡溪,青猿叫断绿林西。昔人已逐东流水,空见年年江草齐。”物是人非,心中郁郁,陆羽遂于次年移居信州(今江西上饶)城北广教寺,山上植茶园数亩,山下凿石泉一方,自此,山谓茶山,泉谓陆羽泉,寺也更名茶山寺。“茶有千万状,卤莽而言,如胡人靴者,蹙缩然;犎牛臆者,廉檐然;浮云出山者,轮囷然;轻飚拂水者,涵澹然。有如陶家之子罗膏土,以水澄泚之。又如新治地者,遇暴雨流潦之所经。此皆茶之精腴。”皎然曾自嘲“不欲多相识,逢人懒道名”,可初遇女道士,也是十分仰慕。三人行,各可为师,皎然、陆羽仿如禅茶,禅即茶,茶即禅,皎然即陆羽,陆羽即皎然,所谓禅茶一味,端的是源自心性,非语言可说出的。陆羽、李季兰则一为茶、一为水,茶水沸腾,蒸而为云。“其水,用山水上,江水中,井水下。其山水,拣乳泉石地慢流者上……其江水,取去人远者。井取汲多者。”若论陆羽、皎然、李季兰三人,或茶,或禅,或水,茶、禅、水汲泉煮茗,围炉夜话,山中日子倒也惬意。可话说回来,闲适是闲适,风雅是风雅,终归一个寄情山水,唯茶是命,一个“禅心已如沾泥絮,不随东风任意飞”,李季兰纵有“尺素如残雪,结为双鲤鱼”之意,也难觅“欲知心里事,看取腹中书”之人。落花有意,正果难成,李季兰便邀集诗友于开元寺,饮酒赋诗,百无禁忌。日久,李季兰诗名远播,堪堪与薛涛、刘采春、鱼玄机并肩。唐玄宗闻之,命李季兰赴京一见。李季兰年过不惑,韶华不再,接到诏书徒增伤感,行前留下一首《恩命追入,留别广陵故人》,一去无回:

无才多病分龙钟,不料虚名达九重。

仰愧弹冠上华发,多惭拂镜理衰容。

驰心北阙随芳草,极目南山望归峰。

桂树不能留野客,沙鸥出浦漫相峰。

......

(选载完,全文刊于《黄河》2025年第5期)