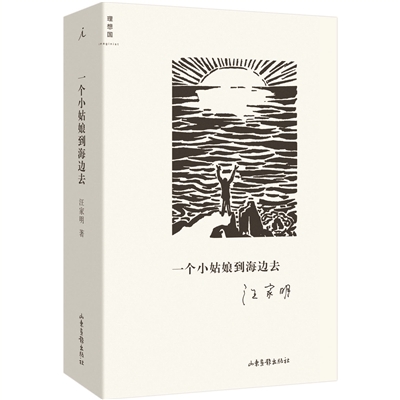

首篇小说成新书书名 自选集《一个小姑娘到海边去》出版 汪家明:雕琢到毫无雕琢 保留文字最本真的模样

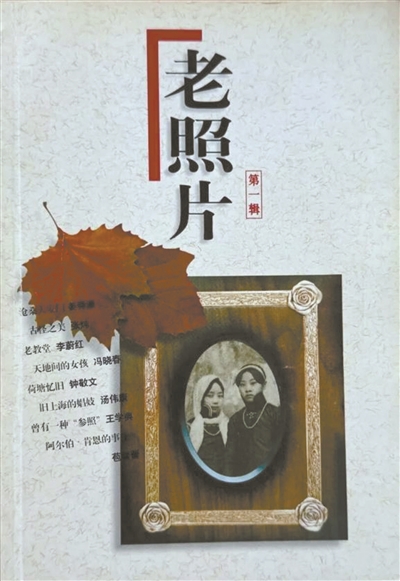

汪家明策划出版的《老照片》

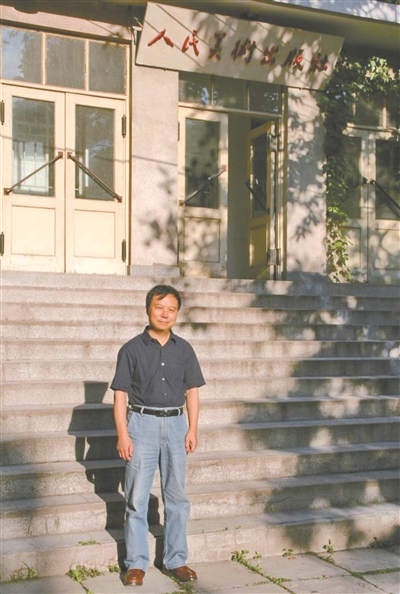

汪家明

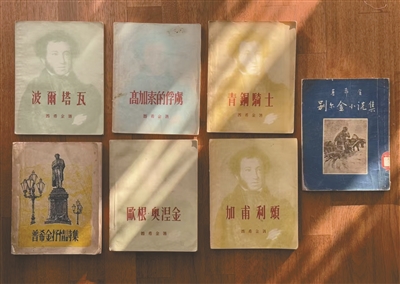

汪家明少年时代反复读过的文学作品

“意味深长的是,记忆中我的故家,青岛小鱼山山坡上那幢旧楼院,总是笼罩着一片夏日正午的阳光,还有蝉的长鸣和丁香花的浓香,这记忆是视觉、听觉、嗅觉三位一体的,是任何高明的画家也画不出的,它将伴随着我生命的整个旅程。”

这是汪家明散文《故乡景物思》中的一段话,出自他新近出版的自选集《一个小姑娘到海边去》。我到青岛参加活动,巧遇汪家明老师在良友书坊做新书发布,于是有了这一次专访。

作为当代著名出版家、作家,汪家明的出版生涯与文学创作紧密交织——1982年开始发表文学作品;1993年创办山东画报出版社,开创《老照片》系列,提出“图文并茂的高品位通俗读物”理念,推动中国“读图时代”的发展;曾任生活·读书·新知三联书店副总编辑、人民美术出版社社长;2015年退休后,专注于文学创作。可以说,无论在出版界、写作界,他都是大家共同的偶像。

讲座席上的他,给人敦厚、内敛的谦谦君子印象。他是青岛人,发布会现场有不少家乡故旧。一场座谈下来,青岛的旧日时光和今日风景也深深感染了我这个外乡人。

家乡轨迹 大海和洋楼有深入骨髓的影响

青岛曾经文人荟萃,萧红、萧军、沈从文等等文学大家都曾在青岛暂居。汪家明从小爱好文学,自觉未受到青岛文学传统的影响,但又认为自己所有的写作,甚至出版工作,都有家乡深入骨髓的影响,这个影响就来自青岛的大海和洋楼。

汪家明的哥哥是画家,他从小就看哥哥画青岛。哥哥有很多画册,其中的《门采尔素描集》,是汪家明最喜欢的。“那时看不到门采尔的油画,看的全是他的素描。”他迷恋门采尔画的德国的街道、建筑,觉得很有神秘感,“他画的建筑内部,有曲折的小楼梯,背景光线暗沉,一道光从天窗照下来。”

美术滋养了汪家明的童年,他少年时代的第一个理想,是做一名画家。他说:“可以毫不夸张地说,我一生最好的年华,献给了美术事业。”少年汪家明最初临摹门采尔,继而喜欢写生。他画青岛的小院、花格墙、大铁门,画了厚厚一沓子,“这些东西对我的影响是巨大的。”

“绘画式的观察,培养了我见微知著、由表及里的能力;对画境意象的追求,熏陶了我超脱世俗抱朴守一的气质。这能力、这气质还远远谈不上高妙,但它影响到我的一切。我之所以为我,均起源于少年时代的美术生涯。”汪家明专门著文抒发对音乐和美术的感悟,文章名为《艺术雨露》。

汪家明之所以成为汪家明,也少不了少时读书的影响。他藏书很多,书桌左侧小书架上放了三十几本“枕边书”,大多是俄苏文学,都是他少年时代反复读过的。“这里的好多书都存了几十年,《高加索的俘虏》《欧根·奥涅金》最久,有57年了。”汪家明说面对这些旧书就像面对一位发小。

“普希金曾让我精神激荡,但我的普希金,是查良铮的普希金,这或许和我内向的性格有关。”在内向少年记忆中还有一本留下鲜明印记的书,是一本不起眼的苏联小说,他特别谈道:“这本《初升的太阳》写一位天才的少年艺术家,他15岁时和同伴去打猎,因同伴的枪走火而去世。虽然只有15岁,但是苏联把他作为大师来对待,给他做展览,出画册。”

这本书汪家明读了不下十遍,这位少年天才名叫柯理亚,他喜欢他的奇思妙想,“比如他在美术学校搞毕业创作,老师给的题目是画俄罗斯勇士。俄罗斯有一幅名画就叫《三勇士》,三个勇士穿着铠甲骑着高头大马。可柯理亚画的却是勇士骑马的背面和马屁股,老师说这很不礼貌,要给他打不及格。他说‘勇士面对的是敌人,背后是我们,所以我画他的背面。’才十三四岁就有这样独立的思考。”

山海之城 带来不一样的眼界

“直到17岁工作,我在青岛的回忆总体是寂寞的,容易多愁善感,读一本《茶花女》,一个星期都吃不下饭,躺在我们家小屋里头郁郁寡欢。”

鲁迅公园离汪家明家很近,还有水族馆,汪家明常和朋友们在那儿玩。朋友都不在的时候,他会自己坐在海边的大礁石上,坐烦了就躺下。海鸥时而落停在他身边,一睁眼,海鸥就哗一下从头上飞过去了。多愁善感的孤独寂寞,现在回想都是美好,这也是他持续书写家乡的动因。

中学时期因病休学在家,17岁干临时工,“不仅不需要家里支援,还能给家里钱了。”这样一个很早自立又内心敏感的人,18岁那年当上了文艺兵。他回忆自己最初很有些优越感,“文工团驻地离我家只有十几分钟远,文艺兵一当上就有领章帽徽,我领了军装回家。第二天早晨穿上军装出门,邻居一见都很惊讶,说你怎么敢冒充解放军?我说我就是解放军。”

在部队文工团,早晨3:30起床学习,然后打扫卫生。每周至少做一件好事,比如给战友洗碗袋,比如打扫排练场,等等类似的事。“我们到北京去参观全军美展,一路上座位都是让给别人的,那时候青岛到北京要十五六个小时,途中还帮列车员扫地打水。这样做的原因是我知道自己家庭成分不好,所以要尽力表现好。但是到了入党的时候,即便领导和同事都认可我的优秀,两次入党却都没成功,于是总觉得低人一等。”当时的挫败感与屈辱感难以言喻,但回头去看,这种自卑反而成了动力,如同毛姆《人性的枷锁》中主人公的残疾促使其发奋一样。

1978年,汪家明如愿考上大学,在师范学院里学中文,那里是他慢慢建立起自信心的地方。“因为同学大多来自农村,我读的书比他们多,所以学校里办文学社、办杂志我都是领头的,就有了些优越感。”

青岛是山海之城,汪家明回忆小时候看大人们在栈桥上放船,于是也学着做。“就是用木板钉一个三角形的小船,然后弄一个桅杆,放到海里。船上还拉上很长的钓绳,上面装很多鱼钩,鱼钩上都有鱼饵,要钓针亮鱼。”汪家明做木船时不小心切了手,留下了伤疤。“当时伤手裹着纱布,沾水就疼得要命,船也放不好,只是乱放一气。”

偶遇的一位老人教他:“看得准风向定帆。”他听懂了,照做了,船下了水,他放的船和别人的一样跑得很远,“而且我的帆是红色的,他们的都不如我的鲜艳。”汪家明记得当时“太阳升起,浓雾散去,大海全部展现在眼前,纯绿深蓝,空旷辽远”。大概从那时起,他的心里永远升起了一桅红帆,眼界也自在山海之外了吧。

出版时段 一棵琴叶榕的陪伴

汪家明1984年进入出版行业,耕耘至退休,成就斐然。他特别谈到在山东画报杂志社时做“青岛老房子故事”。

“那时候说实在的,资料很欠缺,我先后找了7个单位,档案馆、图书馆、博物馆什么的,都跑遍了。最后在情报所找到一本宝书,是国家建设部的一位建筑专家写的,他1955年调查青岛的建筑,把调查过程和结果油印了一本小册子,清楚又详细,但没正式出版。我找到这本书,发现只能看不能带走,之后只好托朋友复印了一份,现在我还留着呢。当然现在各种资料很多,当年那个资料也不是很准确。”

汪家明根据搜寻到的资料和那本“宝书”出了12期青岛老房子的故事,“青岛重要的建筑基本写到了。”对老房的关注,当年的汪家明可以说独一无二,在全国画报界也产生了很大的影响。

汪家明说自己喜欢留东西,好多四五十年前的信都留着,后来策划出版《老照片》时,撰写的发刊词题目就叫《怀旧是一种美好的情感》。他说:“我的理解,人一辈子不是空的,要把有些具体的事、具体的人记录下来,才有了自己的人生,所谓的怀旧也就是这种感情。”

生活是被时间填充起来的,汪家明讲了一棵陪伴他20多年的花的故事。“花是我调到三联书店,发行部主任叶芳送给我的,很久以后才知道它叫琴叶榕。当时栽在一个白色塑料小盆里,就放在我办公室的窗台上,想起来就浇点水。后来我调到人美社,他们说别带了,又不值钱。我一算已经跟我9年了,坚持带了过去。”

搬到人美社一间漂亮的大办公室,琴叶榕被安置在落地窗前。“它已经长成了树,保洁员说盆太小了,给换了个瓷盆。”退休了,汪家明带它回家,它太长了,有三米多高,只好“剃了头”,横放在车厢里。“有一天天很暖和,我看到放在阳台上的它,突然发现我从没不在意它,最后居然20多年了还跟着我。我就想写由它串联起的人和事。”

这棵琴叶榕既不开花也没结果,但汪家明很满意,回忆起“在人美社时晚上加班,看着长得高高大大的它在灯光底下晃来晃去。因为头太大了,所以风一吹它就晃。”

汪家明家和著名作家徐城北、叶稚姗夫妇在一个小区,楼相邻,可以隔窗相望,但因为楼高窗子多,徐城北要看汪家明就以花为标志。汪家明于是写到两家的友谊:叶稚姗擅养水仙,每年过节时,汪家都少不了一盆成色极好的当季之花。徐城北生病以后,对汪家明说“叶稚姗就是我的菩萨”。他也写到徐城北当年意气飞扬的时候,放豪言“要在全国的报纸副刊上面都发我的文章”。

汪家明说写琴叶榕时,坐下来一会儿就写完了,第一句就说天气很暖,在走廊上看到它,突然想写它,“我觉得有很多情感在里面,所以写得很顺畅,写文章没情感就没意思了。”

新书书名 女儿一眼选中

关于新书,汪家明表示希望能吸引年轻人阅读,所以整体风格比较轻松,文章篇幅都偏短小。这本书收录了他1982年至2025年间创作的文章,通过童年经历和亲情回忆展现青岛的文化底蕴。他在写作上力求克制,不愿煽情,修改稿件时形容词都尽量删掉,替换为具体的故事或细节。

关于书名,汪家明说起初没有信心,“主要因为年龄大了”,于是灵机一动,请在大百科全书出版社工作的女儿帮忙。女儿看了所选文章的题目,一眼就选出了现在的书名。汪家明觉得很巧合:“因为这是我1982年正式发表的第一篇小说的名字。”小说讲述了一个心灵纯洁的女孩初次目睹人性小小丑恶的故事:女孩眼中的世界原本干净纯粹,遭遇小挫折后,坐在礁石上凝望暮霭沉沉的海面,这恰好能代表汪家明整部作品的怀旧基调。

除了儿时记忆,汪家明也记录家人故事。书中不乏青岛普通人的生活写照,他的家人都是地道的青岛人,母亲曾是街道干部,妹妹如今已退休,幼时趣事记在哥哥的书中:一次捉迷藏,他叮嘱妹妹不要泄露自己的藏身之处,妹妹却对找来的伙伴们脱口说出:“我小哥没藏在那个地方”,导致他立刻被找到。他说这类故事或许看似平淡,却深深牵动着他的情感。

汪家明儿时居住的青岛渔山路22号小院,是青岛特有的洋楼,有石桌石凳、前后院落,能在其中做游戏、种花草,院里还有两棵大梨树和一排丁香。最特别的是,院里的冬青树长得像大树,他曾爬上去后从两米多高处摔下,翻了个跟头落地后毫发无损;本是灌木的丁香也长成了大树,爬到树顶能望见二楼,因院落房屋层高4米,两层楼堪比现在的三层。每到梨熟时节,大家会架梯子摘梨分食。只是如今再回小院,他只觉空间狭小,当年的树木也已不在了。

谈及家乡青岛,汪家明提到,辛亥革命后,许多京城权贵因青岛当时是德日占领区而迁居到此。他们带来大量资产,使青岛兴起了建洋房的风尚。1931年后,老舍、沈从文、梁实秋、萧红、萧军等著名作家也曾在此短暂居住,并创作了《骆驼祥子》《边城》《生死场》等代表作。他表示,自己虽未受青岛文学传统直接影响,但最早的文章发表在青岛的刊物上,已故的耿林莽老师以及如今已80岁的徐培范等前辈都曾对他有栽培之恩。如今无论身在何处,他始终视青岛为第一故乡,济南、北京则分别是第二、第三故乡。

文学创作 受汪曾祺和孙犁影响最大

文学创作上,汪曾祺与孙犁对汪家明影响深远。

这种影响始于大学时期。“上大学前,我是除鲁迅外看不上其他中国作家的,对古典文学也没什么好感,读的都是当时翻译过来的外国经典文学,即便如《复活》这类十几岁难以读懂的作品也都硬读下来了。”

进入大学后,汪家明才逐渐明白萧红、郁达夫等作家作品的价值,尤其欣赏萧红的文字,认为其观察细致、表达具体。后来他做老师教学生作文时,常推荐学生读萧红作品,称能从中学会写作。

汪曾祺的作品则是他大学时的“惊喜发现”。1980年,汪曾祺在《北京文学》(原《北京文艺》10期)发表小说《受戒》,这篇在当时颇为新颖的作品让他十分激动。他还记得自己挨个儿到同学宿舍分享,称这篇小说即使百年后的个人选本也不会被遗漏。“其实那时汪曾祺还不为人熟知,我甚至不知道他的年龄与性别,仅仅从文末‘43年前的一个旧梦’推测作者是一位有一定阅历的男性。”

1981年,汪家明筹备毕业论文时,最初想以最爱的托尔斯泰及其作品《战争与和平》为主题,因为他曾收集大量材料,还做过人物线索分析,认为《战争与和平》是“小说中的小说”。但因前人研究已浩如烟海,他最终转而选择研究汪曾祺。“当时关于汪曾祺的评论仅有4篇,他上世纪80年代初发表的小说数量也足以支撑论文写作,我断定不会有他人选此题目。”

为此,他先给《北京文艺》写信,希望联系到汪曾祺,随后他收到了汪曾祺的回信。“那封4页纸的信字迹漂亮,末尾汪曾祺还开玩笑说:‘你我都姓汪,我还有一点宗族思想,这很好。但是如果你的论文发表,人家会以为是同姓者吹捧,也殊为不利。’”这封信后来被收录进《汪曾祺全集》。

汪家明坦言,虽然喜爱汪曾祺的作品并做过深入分析,但从语言风格来看,他更偏爱孙犁。“汪曾祺的文字虽好却略带刻意,我的性格内向克制,孙犁‘雕琢到毫无雕琢’的风格更合我的心意。”

1982年汪家明大学毕业后,到一所偏僻的乡镇中学教书。寂寞日子里,下课骑五六分钟车去镇上的小新华书店成了他每日的乐趣之一。也是在那里,他买到了孙犁“文革”后出版的《尺泽集》。做图书编辑后,也编辑了孙犁的13本作品,均为孙犁1978年后的创作。

汪家明评价这些作品的语言炉火纯青,因为孙犁研读了大量古书,并撰写笔记,其《书衣文录》便是在书皮上记录的感想,兼具日记特质与音乐感,晚年对四六句的运用更是浑然天成,“他有时即便语句不完整,也要刻意缩成四字或六字句式,又力求让读者感受不到雕琢痕迹。”

受此影响,汪家明如今写作与修改文章时也格外注重语言节奏,认为中国古文四六句如歌谣般富有韵律。他说,集子里的文章均未做大的改动,“就像那些关于青岛老房子的故事一样,我想保留它们最本真的模样。”