《人民文学》2025年第9期|潘向黎:盛开在时间深处的花(节选)

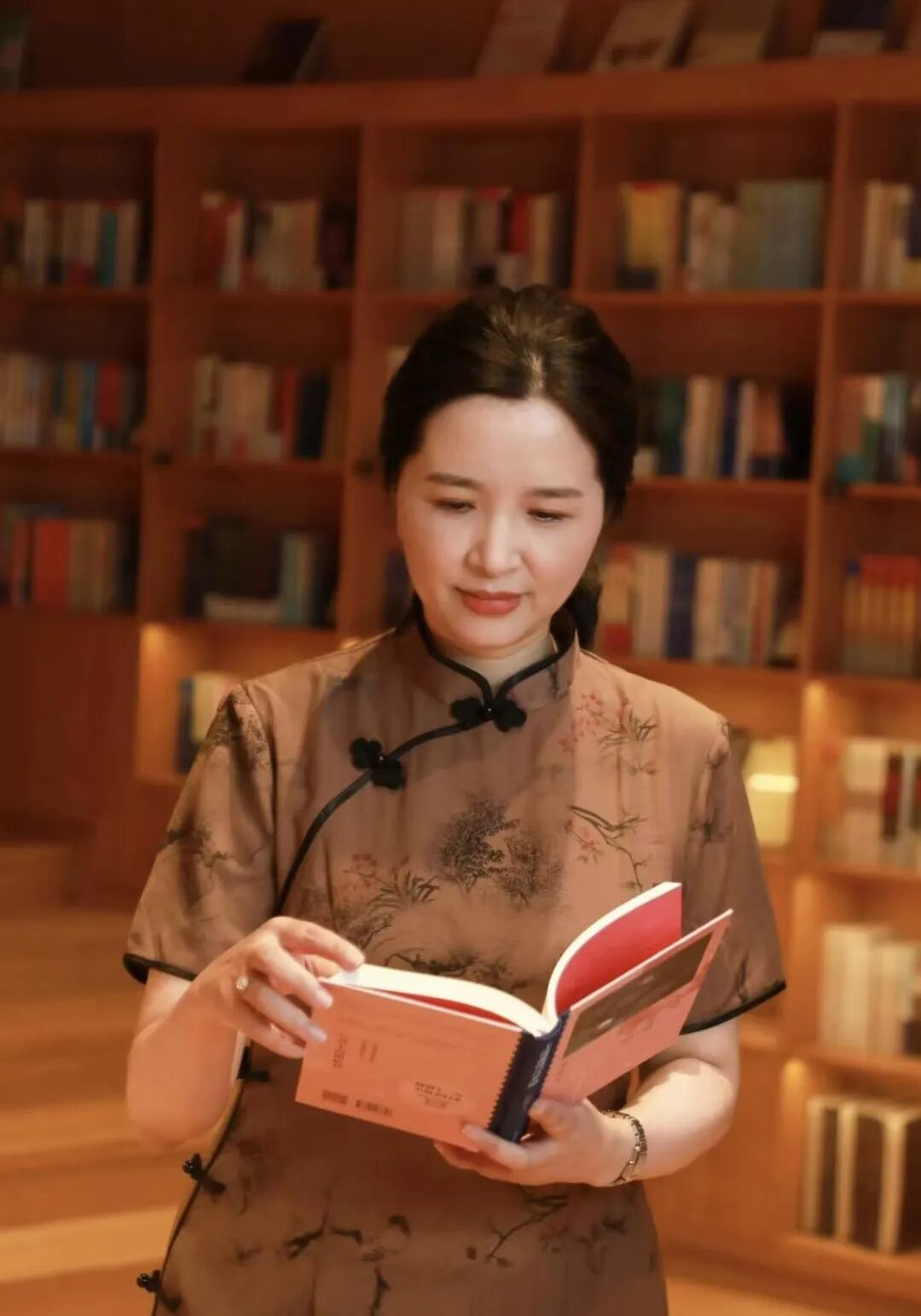

潘向黎,小说家,文学博士。现为上海作家协会副主席、专业作家。出版有长篇小说《穿心莲》,小说集《白水青菜》《轻触微温》《女上司》《上海爱情浮世绘》等,随笔集《茶可道》《看诗不分明》《梅边消息:潘向黎读古诗》《古典的春水:潘向黎古诗词十二讲》《人间红楼》等数十部。获鲁迅文学奖等奖项。

盛开在时间深处的花(节选)

潘向黎

迎接新年,一对好友夫妇从北京去冲绳度假,出发前说起冲绳有什么好吃的,我想了想,说冲绳能吃到和日本其他地方风格迥异的猪肉炒韭菜,还有苦瓜料理,但这些好像对中国人不太有吸引力。果然,好友在朋友圈抱怨——“所谓的冲绳特产海葡萄就是嫩海带,豆腐的味道寡淡,至于黑糖,鸡蛋布丁里也放黑糖,就超难吃。猪肉和拉面又太油腻。”加上元旦的时候很多店铺不开门,他们夫妇在冲绳有一顿竟然选择了无国界的麦当劳,引起了朋友圈的一片笑声。而不久前,妹妹妹夫也去奈良度假,回来的当天我给他们准备接风家宴,妹妹微信我,想吃蔬菜,最好有塔菜炒冬笋,还有青菜。这些我当然全部落实了,等她到了家,边吃边取笑她,才出去几天,弄得像个归国老华侨。上海人,不要说过去那些叶落归根的老华侨,就是离开上海只几年,回来都急不可待地要吃塔菜冬笋、鸡毛菜和腌笃鲜。上海人的味蕾和肠胃的密码系统大概是绿色的:从春天开始,荠菜、马兰头、草头、枸杞头、本地蚕豆、韭菜、杭白菜、莜麦菜、茼蒿菜、豌豆苗、莴笋、毛豆、芥蓝、芥菜……还有一年四季离不开的鸡毛菜和青菜——其中有个品种就叫上海青。冬天少不了塔菜、冬笋、菠菜和霜打的小青菜。我有个朋友在韩国当教授,各方面都适应得很好,只有一点他叫过苦:蔬菜品种少。尤其是江南常见的那几十款绿油油、水嫩嫩、各具清香、清爽可口的蔬菜。这个朋友后来提前退休回国了,我总觉得和思念家乡的蔬菜有关系。

从小吃惯的东西,突然吃不到了,“我住长江头,君住长江尾,日日思君不见君”,还是会引起思乡之情的。“有所思,乃在大海南”,“所思”有时候并不是心上人,而是心上味。这种思念,并不一定比“相思意”弱。

我特别喜欢的作家阿城,有个观点令我印象深刻,他说:“思乡这个东西,就是思饮食,思饮食的过程,思饮食的气氛。为什么会思这些?因为蛋白酶在作怪。”蛋白酶的种类和结构受小时候食物种类的影响,“人还未发育成熟的时候,蛋白酶的构成有很多可能性,随着进入小肠的食物的结构,蛋白酶的种类开始逐渐形成以至固定”。小时候吃过的东西,小肠里会有分解它的蛋白酶。小时候没喝过牛奶的人,长大了可以拿牛奶来当泻药,就是缺乏分解牛奶的蛋白酶(阿城《常识与通识•思乡与蛋白酶》)。

这样说来,张翰的莼鲈之思,固然主要是一个明白人的“见机”(洞察趋势),所以《世说新语》把这则故事放在“识鉴”篇中,但作为一个“吃货”,我总是嘀咕,这个决定之中会不会也有一小部分,真的是因为思念故乡的莼菜羹和鲈鱼脍?蛋白酶的无声敦促,虽然柔声细语至不可闻,但日夜不停,也真的有力量。

我特别喜欢的另一位作家汪曾祺,自称“我是什么奇奇怪怪的东西都要买一点尝一尝的”。想必他从小吃的食物种类不少,所以蛋白酶的种类比较齐全。当然食谱宽,应该也和性格有关,汪曾祺是一个对生活特别有兴致的人,这样的人,从饮食到文化往往都具有开放的心态。

作为多年“汪粉”,如果一定要找我与汪曾祺的共同点,那就是:我也是个什么都吃的人。长城内外,大江南北,日常菜单上几乎就没有我不吃的东西。从西安的羊肉泡馍到云南的酸笋酸豆角,从安徽的臭鳜鱼到新疆的烤全羊,再到北京的豆汁、卤煮火烧……我都吃得不亦乐乎。这大概与我外婆有关。

我生在福建泉州,我外公外婆有四儿三女,我母亲是他们的小女儿、第六个孩子。我外公斯文、儒雅、谨慎、谦卑,有着和西医身份很匹配的理性气质,而我外婆却有着热带花卉一样浓烈而明快的性情,她深爱着自己的家人,而且似乎并不重男轻女。她对三个女儿承诺:你们的老大,我都会帮着带的,每家一个。而我,是我母亲的长女,幸运地赶上了外婆的末班车。我才三岁的时候外婆就去世了,我是她亲手带过的第三代中的最后一个。

那时候我们大家庭住在泉州东街南俊巷48号,石板的路面,跨过一条深而窄的流水沟,再上三四级台阶,就是我的外祖父家。那时候的门户都是木头的,木头门槛可以坐人,于是,外婆和我就经常出现在门槛上。如果可以进入时光隧道,回到那个时候,一定会看到穿着大襟衫、梳着发髻、圆脸庞、大眼睛的外婆,抱着大脑门、塌鼻子、头发乌黑的我,怡然自得地坐在那个门槛上,坐在闽南的暖风里。那时候的街上除了普通行人,还有不少走街串巷的流动摊贩,挑着担子,提着篮子,一路叫卖。这些人往往“术业有专攻”,只卖一样东西,“小荷兰豆!加蒜蓉的!”这是卖五香小豌豆茸的,豌豆,泉州人叫作荷兰豆,买的时候摊主用秤称好,然后用一种褐色的纸卷成一个喇叭筒,把豌豆茸往里面一倾。这种豌豆茸质地半湿半干,颜色像春天黄莺的新羽毛一样,非常悦目。吾乡的豌豆茸是咸的,五香味,若是免费让摊主从一个小瓷罐里舀出一小调羹蒜蓉加上,就更香了。“碗糕来啊,碗糕!田螺肉碗糕!”这是卖碗糕的,就是一种米糕,味道和上海常见的酒酿糕相似,不过吾乡是放在一个个小杯子里蒸的。蒸好的米糕会高出杯沿许多,而且顶端不规则地开裂——这个被叫作“笑”。“笑了”是碗糕制作成功的标志,等到从杯子里倒出来,外形确实和田螺肉有几分相似,故名。“满煎糕啊!烧烧的!”满煎糕是褐色的,有点像巨型的铜锣烧,但没有馅,由无数气孔营造的暄软口感非常诱人。那时候的满煎糕好像放了食用碱,所以有独特的风味,香甜无比一大张,买的时候可以切成放射状的小块,丰俭随意。满煎糕是我童年的最爱。后来泉州有的满煎糕放了花生馅,我反而觉得不如过去的口味淳朴。“烧烧的”,就是热热的。所以闽南到处可见的“烧肉粽”只是说肉粽是热乎的,可不是把肉粽拿来火上烤。“萝卜酸!”这是低配版的糖水摊子。萝卜酸,其实应该叫酸萝卜,就是泡在不知道什么汁水中的萝卜块,酸酸甜甜,还有点脆,当时可能用的是糖精或者劣质醋,所以回味远远不如四川的“洗澡泡菜”,不过胜在便宜。直到我上晋光小学(当时叫红旗小学)一年级,这种萝卜酸依然是两分钱一大块,或者两分钱一串(切成小丁串成串),用竹签扎着。我有时候在校门口萝卜酸摊前面遇到高年级的表哥表姐,他们会慷慨地请我吃萝卜酸,令我乐得合不拢嘴。“油柑、杨梅、橄榄!甘草的!”这才是高大上的蜜饯担子,东西好吃,而且品种和口味多。油柑是糖水的,去涩控酸;杨梅是糖霜的;橄榄有几种,有糖水的,也有干的,干的有烤扁的(咧着嘴,我小时候总觉得明明核已经吐出来了,为什么嘴巴却忘了闭上),也有囫囵整的,上面都有一层金黄色的小碎屑。这种担子往往也同时卖橘红糕和贡糖。我最喜欢白糖杨梅,它最甜,而且能在嘴里吃得久,可以让我幸福得久一点。以我当时的年龄,还吃不动半干半湿的花生,所以外婆应该没有给我买过盐水花生,但我多半听过这样的叫卖:“土豆啊,盐水土豆!衙口的!”闽南话中“土豆”就是花生,衙口花生是闽南特产,街上常见的是带壳的,上面有薄薄一层盐霜。妈妈至今特别喜欢盐水花生,估计小时候没少吃。

泉州美食远近驰名,特别是蚝仔煎、肉粽、面线糊、牛肉羹、鸡卷(五香卷)、润饼(春饼)、炸肉丸、燕皮云吞、红膏母[鲾] [寻]、鱼丸、姜母鸭、醋肉、土笋冻……我经常对去泉州的朋友强烈推荐,比如:吃肉粽,一定要去钟楼的“侯阿婆”,面线糊就是她对面那家最好吃,吃的时候一定要加醋肉和卤肠。有时生怕他们走错地方,我还向泉州的亲人要来定位,微信发给他们。有一次,一群作家到泉州,我一听他们居然没有时间吃肉粽,急得不行,后来干脆微信发去一个红包,让他们一定去吃钟楼的“侯阿婆”。因为第二天一早就要返程,于是他们“被迫”在丰盛的午宴之后,又找到“侯阿婆”吃了肉粽。我问:“怎么样?”他们回答:“确实好吃。撑也值了。”我心花怒放,几乎要“赋词一阕”:“闽南好,风味旧曾谙。日出肉粽红胜火,夜来蚝煎香如兰,能不忆闽南?”泉州肉粽的妙处,在于它的内容特别丰富,除了肉,还有虾米、干贝、香菇、栗子、咸蛋黄,有时候还有鲍鱼啊槟榔芋粒什么的,有人说简直是固态的佛跳墙,可谓一语道破。泉州肉粽色泽比一般粽子更鲜亮,偏橙红色,而且吃的时候一定会加甜辣酱,真的是红彤彤的,所以我说“日出肉粽红胜火”,倒也是写实。

但在我印象中,最美味、最难忘的是一道我们家的“名菜”:猪肚莲子汤。

很多家庭都有自己家的一代代传下来的经典名菜,我们家的就是胡椒猪肚莲子汤。这是外婆的拿手菜,所以大姨、二姨、我妈妈都学到了。我妈妈回忆,他们小时候放学,看到餐桌上有猪肚莲子汤,就会脱口而出:“猪肚炖莲子,欢喜得半小死!”闽南语“欢喜”,就是开心、高兴的意思。这句话的意思是:“有莲子猪肚汤喝,就开心得不得了。”这句话不知是吾乡的美食俗语还是我们家的饕餮“口号”,充分表达了大家对这道汤的热爱,居然还押韵,煞是有趣。

猪肚要处理干净颇为费事,尤其是在猪肚内侧一定要用盐仔细而反复地搓,去尽黏液,然后整个进高压锅,加姜片。葱节可有可无。先压一次,取出,剪成条——妈妈曾一边剪一边教在旁边“厨艺观摩”的我:“看,要垂直于它的纹路剪,这样才容易烂。”我说:“这里的纹路怎么垂直?”“斜着剪嘛。”我妈妈说。妈妈一边得心应手地处理着猪肚,一边对我说这些,加上热气氤氲中她的微笑,使她的形象兼具了高明的厨师和温柔的老师的美感。说起来,好母亲往往都是自动兼职这两者的。剪好的猪肚条,再次进高压锅,和上好莲子几十粒(我们家是用建莲),加盐。这次压的时间要长一些,快出锅的时候加胡椒。讲究的话,也可以换到其他锅里,加胡椒,再小火一沸,胡椒会更香。妈妈喜欢加白胡椒,说不影响汤色。确实,加白胡椒,汤是浑然一色的白,加上建莲久煮也不溃散,汤色还是比较清爽的。制作这道菜,食材要好,猪肚要大要厚,要新鲜,而且过程需要耐心,清理猪肚和后面的步骤,都颇有技术含金量,而且费时间。

…… ……

(本文为节选,完整作品请阅读《人民文学》2025年09期)