笔醒山河 | 1940年元旦,岩洞里的松花糖

编者按:2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。为铭记那段波澜壮阔的历史,缅怀英勇献身的先烈,由中国作家协会主办、中国现代文学馆承办的“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展将于2025年9月1日开幕。该展入选中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局公布的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单。展览开幕前夕,中国作家网特推出“笔醒山河”系列文章,分享策展人眼中的手稿、书信、日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。

岩洞里的松花糖:杨晦1940年元旦日记中的抗战桂林

◉王雪

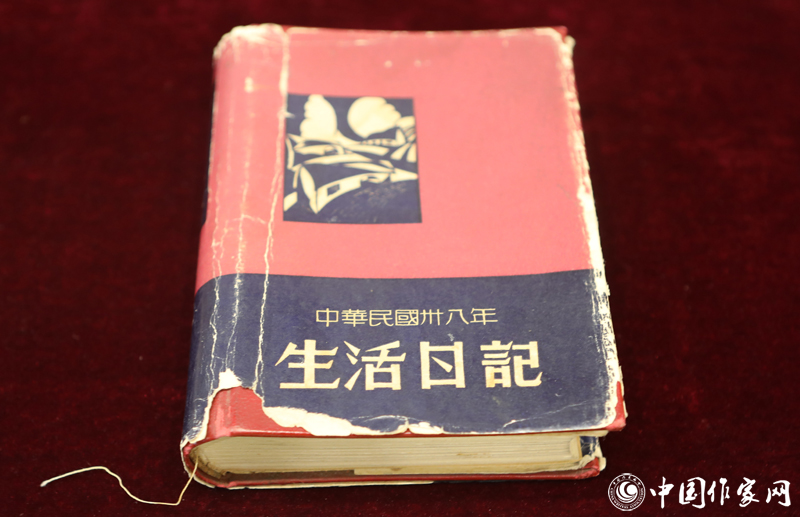

中国现代文学馆珍藏的杨晦抗战日记(1937-1940),以私人化的书写为抗战时期的桂林文化生态留下了珍贵注脚。其中1940年元旦前后的两篇日记,以“乘车票价”“空袭警报”“友人交往”等日常碎片,拼贴出大后方知识分子在战火中的生存图景。这份由杨晦家属杨铸捐赠的文物,纸页厚实,保存完好,蓝黑墨水字迹清晰未洇,其未经修饰的即时性记录,恰是官方史料之外的重要补充,为理解抗战时期文化人的精神状态提供了独特视角。

杨晦

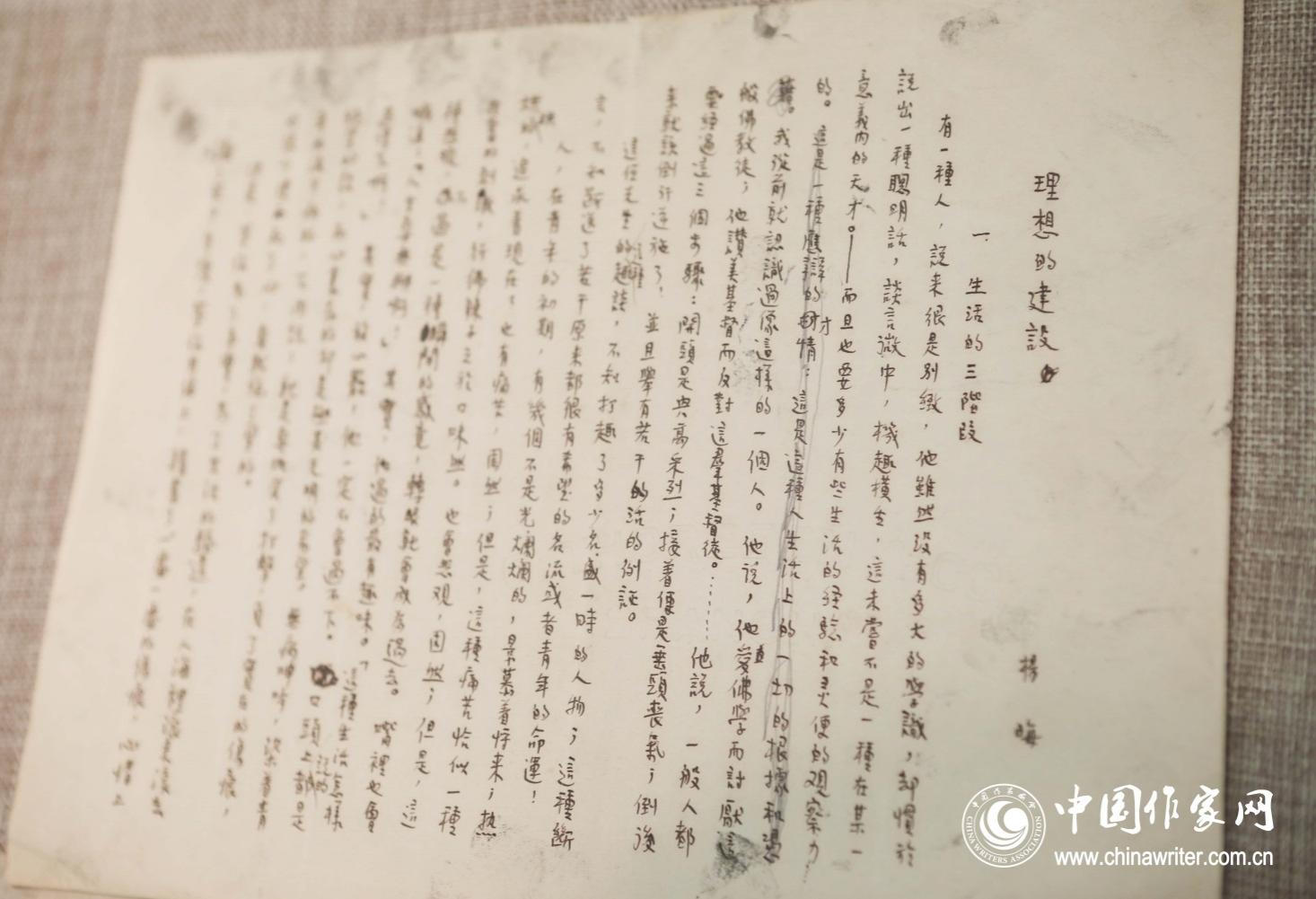

杨晦手稿《理想的建设》(局部)。中国现代文学馆藏。陈泽宇 摄。

一、交通与物价

1940年1月1日的日记开篇,杨晦便记下“汽车票涨价了,法币两元一张”的细节,这个看似平凡的数字,实则是桂林战时经济状况的晴雨表。物价飞涨背后,是日军封锁下物资匮乏的现实——随着广州、武汉相继沦陷,桂林成为西南交通枢纽,人口激增与物资短缺的矛盾日益尖锐,文化人同样难逃经济窘迫的冲击。

交通不仅是物理空间的连接,更折射出文化网络的流动。杨晦赶往桂林,选择西江汽车站的班车,这一路线恰是战时文化人迁徙的常规路径。1938年武汉失守后,大批文化机构与知识分子沿湘桂线西迁,桂林因相对安全的地理环境和便利的水陆交通,成为继武汉之后的文化重镇。日记中“路过飞机场时,看见几十架的中国飞机在那里排列着”的记录,则暗含着特殊的时代情绪——1939年末昆仑关大捷后,中国空军在桂北重整旗鼓,这些飞机既是军事力量的展示,也为饱受空袭之苦的民众带来心理慰藉,杨晦笔下的“快畅”之感,正是大后方民众对制空权渴望的集体无意识投射。

从交通与物价的细节中,可窥见战时文化生产的物质基础。当汽车票占据知识分子日常开支的相当比例,当物价波动影响着基本生活,文化创作便不得不与生存压力展开博弈。杨晦在日记中未直接抱怨经济困窘,但后续向桂林师范学校校长唐现之辞去教导主任的记录,隐约透露出经济收入对职业选择的影响——在教育机构任职虽能提供稳定收入,却需在体制内妥协,这种矛盾成为战时知识分子普遍面临的困境。

1949年1月至8月的杨晦日记。中国国家图书馆藏。陈泽宇 摄。

二、空袭警报下的日常

两日日记中,“空袭警报”的记录构成战时桂林最鲜明的时代印记。1月1日“走在路上,就发了警报”,杨晦进入道生医院岩洞躲避;1月2日“一早八点前就发了警报”,警报解除后他渡河访友。这种“警报日常化”的状态是1938年日军开始轰炸桂林后的常态。

道生医院岩洞的“电灯装置”并非偶然。1939年李宗仁推行“防空现代化”,要求各医院、学校利用天然岩洞改造防空设施,道生医院作为英国人创办的教会医院,其岩洞改造正是这一政策的产物。杨晦在岩洞内“买了一些松花糖和蛋糕”“读《广西日报》新年增刊”的行为,展现了文化人在恐惧中的生存智慧——他们试图以日常仪式对抗战争带来的无序感。松花糖“一角法币四块”的价格,既反映了零食在战时的奢侈品属性,也暗示着这种“甜蜜慰藉”对精神的特殊意义。

警报间隙的社交活动,更凸显出文化网络的韧性。1月1日警报解除后,杨晦与王少民夫妇 “约好出去晚餐”,尽管刘龙文等人未赴约,但津乡食堂的聚会仍如期举行;1月2日警报解除后,他立刻渡河探访艾芜、舒群,当日在“广东酒家”的聚餐,“菜很好,价格又便宜”,三人“吃得很痛快”,战时餐馆不仅是果腹之地,更是信息交换与情感支撑的枢纽。聚餐也是大家在苦难中维系精神共同体的方式。

从防空洞到餐馆,日常生活空间被战争重构,却始终保持着文化生产的活力。艾芜的“房里乱的一塌糊涂”,却能“一天又要做饭买菜,还能经常写文章”。艾芜后来也回忆,自己当时“左手抱着小孩,右手执笔写文章。有好些作品写了,就发表,没有好好加以修改。有的长篇,一面写,就一面发表。这都是不好的。但那生活的压力,确是叫人难以忍受”。(《艾芜文集·序言》,四川人民出版社1981年11月版)那时艾芜每月都要写五六万字的作品,在郊外躲警报时,他拿着“一把小得可怜的帆布小凳”,以自己的膝盖为桌不停地写着——混乱中坚持创作,警报响起躲入岩洞,警报解除后即刻投入写作与交往,勤勉的劳作,坚韧的精神,这就是作家的抗战状态。

松花糖,始见于清代康熙十年(1671年),已有三百多年的生产历史

三、文化界的交往网络

杨晦两日的行踪,如同一把解剖刀,剖开了1940年初桂林文化界的权力图谱。从拜访对象来看,傅彬然(文化供应编辑部主任)代表着出版界的核心力量,唐现之(桂林师范校长)是教育界的关键人物,艾芜、舒群、王鲁彦作为中华全国文艺界抗敌协会桂林分会的理事,属于左翼文学的中坚,而刘龙文则似乎处于文化网络的边缘。这种交往格局,恰是战时桂林文化生态的缩影——多元力量共存,却因政治立场、健康状况、社会资源的差异,形成明显的层级结构。

左翼作家群体的聚散尤为值得关注。艾芜、舒群与杨晦的交往,并非单纯的私人情谊,而是“文协”桂林分会的组织纽带体现。1939年10月“文协”桂林分会成立,旨在团结文艺界力量抗日,杨晦虽未担任职务,但积极参与活动。日记中“他们一定要我写一篇文章,抗战文艺桂刊的稿子”的记录,正是“文协”组织创作的具体实践。这种有组织的写作活动,既强化了左翼作家的凝聚力,也使抗日主题的创作形成规模效应。日记中还有“《文艺阵地》上有翔鹤一篇小说《傅校长》”的记录。陈翔鹤的《傅校长》写了一位“颇负盛名的校长”,他衣冠楚楚,“巍巍乎其不可犯”,可暗地里却吃回扣,占结余,“三千多元已算到手”。不仅如此,他还对一位“身材特别的显得婀娜”的年轻女子照顾有加。这篇讽刺教育官僚的文章,杨晦“向他借了来”的行为,除了对沉钟社老朋友的关注与惦念,更是一种对文学批判现实的深切共鸣与无声支持。

文化人的生存状态则折射出战时体制的残酷。杨晦探访刘龙文时,见到“他睡在床上,面无人色,满屋子到处都凌乱不堪,彷佛床上睡的就不是一个活人”;而王鲁彦“很重的感冒,病倒在床上”,其“四个孩子都很健康可爱”的细节,更凸显出疾病与家庭重担的双重压迫。这些描写绝非偶然——抗战时期桂林左翼文化人普遍面临贫病交加的困境,王鲁彦的 “感冒”实则是肺结核的早期症状,四年后的1944年8月20日他病逝于桂林,杨晦的轻描淡写,恰是战时长期贫困劳累与医疗匮乏的悲凉注脚。

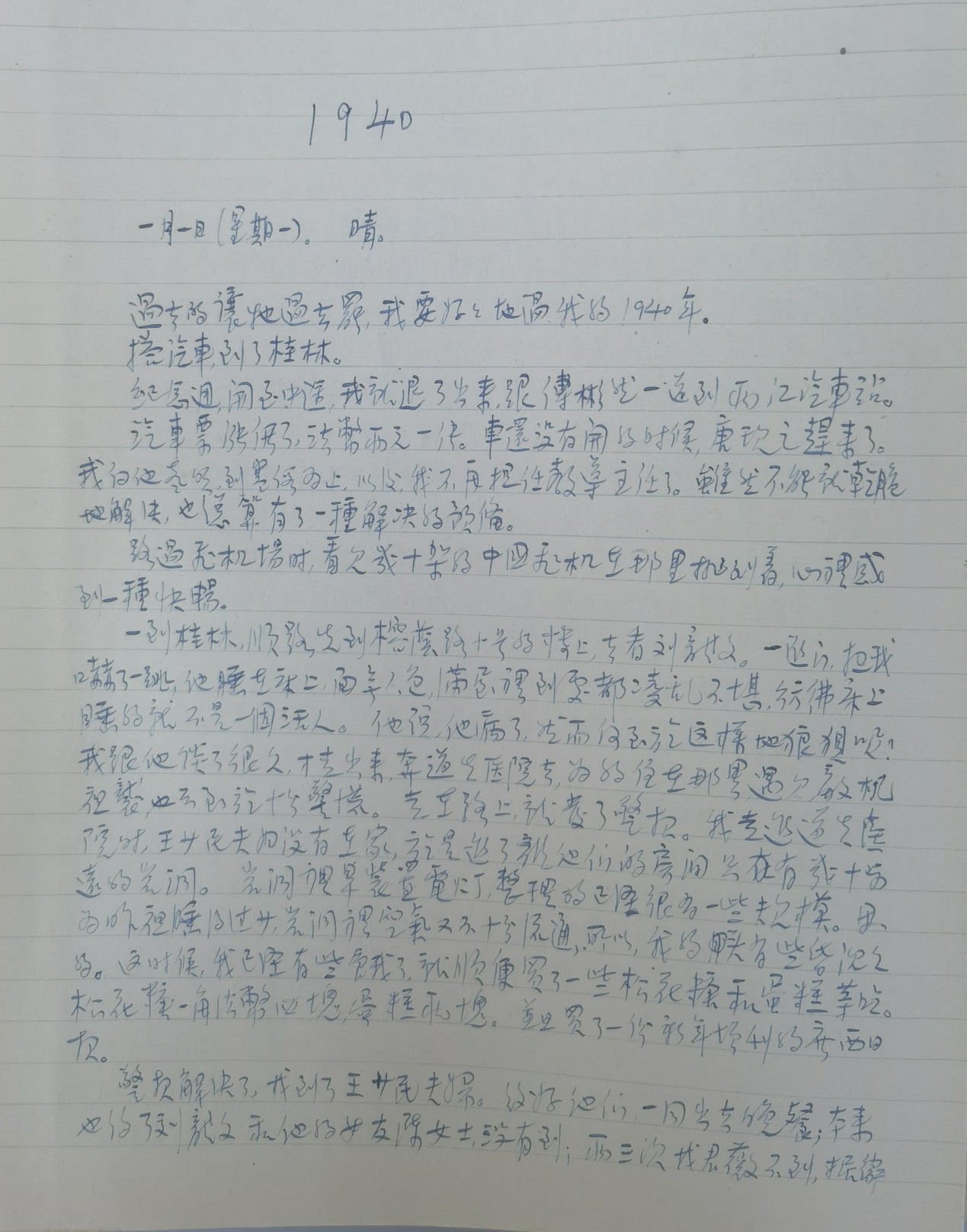

1940年1月1日,杨晦日记。中国现代文学馆藏。王雪 摄。

四、作为历史文献的私人日记

杨晦日记的独特价值,在于其私人书写与宏大历史之间的张力。1940年1月1日,当杨晦在桂林岩洞内品尝松花糖时,汪精卫发表《共同前进》的文章和《和平运动之前途》广播讲话,宣称共同防共、经济提携是中日的共同目标,八路军总部在山西武乡王家峪举行新年联欢大会,毛泽东的《新民主主义论》已酝酿成熟即将发表。这三个看似无关的事件,通过日记形成奇妙的对话——私人生活的琐碎与国家命运的宏大相互映照,展现出个体在历史洪流中的真实处境。

杨晦1940年元旦日记的价值,远超其篇幅所限。在48小时的记录中,汽车票价映照着经济困境,空袭警报折射着生存压力,友人交往展现着文化网络,文章借阅暗含着精神抗争。这些碎片化的日常书写,既补充了官方史料的空白,也为理解抗战时期知识分子的精神状态提供了微观视角。当我们在85年后重读这些文字,岩洞里的松花糖已不仅是物质意义上的零食,更成为一种精神隐喻——在苦难的底色中,文化人以文字为糖,在战火中坚守着文明的甜味。杨晦写下“过去的让它过去罢,我要好好地过我的1940年”时,或许并未意识到,这份平淡的宣言中蕴藏的坚韧,恰是抗战文化最动人的力量。而这份日记本身,也如同一颗未曾褪色的松花糖,在历史的长河中,持续散发着属于那个时代的独特滋味。

附:杨晦1940年元旦日记

一月一日(星期一)。晴。

过去的让它过去罢,我要好好地过我的1940年。

搭汽车,到了桂林。

纪念周,开到中途,我就退了出来,跟傅彬然一道到西江汽车站。

汽车票涨价了,法币两元一张。车还没有开的时候,唐现之赶来了。我向他说明,到寒假为止,以后,我不再担任教导主任了。虽然不能就干脆地解决,也总算有了一种解决的预备。

路过飞机场时,看见几十架的中国飞机在那里排列着,心理感到一种快畅。

一到桂林, 顺路先到榕荫路十号的楼上,去看刘龙文。一进门,把我吓了一跳,他睡在床上,面无人色,满屋子到处都凌乱不堪,仿佛床上睡的就不是一个活人。他说他病了,然而何至于这样地狼狈呢?我跟他谈了很久,才走出来,奔道生医院去,为的住在那里,遇见敌机夜袭,也不至于十分惊慌。走在路上,就发了警报。我走进道生医院时,王少民夫妇没有在家,就是进了离他们的房间只有几十步远的岩洞。岩洞里早装置电灯,整理的已很有一些规模。因为昨夜睡的过少,岩洞里空气又不十分流通,所以,我的头有些昏沉沉的。这时候,我已经有些饿了,就顺便买了一些松花糖和蛋糕等吃。松花糖一角法币四块,蛋糕两块。并且买了一份新年增刊的广西日报。

警报解决了,找到了王少民夫妇。约好他们一同出去晚餐;本来也约了刘龙文和他的女友陈女士,没有到;两三次找君薇不到,据偏生事务所的门警说,他出去参加别人的婚礼了。在津乡食堂,吃过饭后在路上遇见了赵珍。

晚八点后,君薇来道生医院,赵珍也来了。赵珍预备到广西大学去住农学院,在省立医院请假离开。

夜里很疲倦,十点钟就沉沉地睡下。

道生医院是英国人办的教会医院,替医生预备下半面的二层楼,王少民夫妇住在楼上南面偏东的一个房间内,偏东的空着,君薇有时候就住在那里,我住的就是这个房间。

一月二日(星期二)。晴。

一早八点前就发了警报。不久,解除了,我到对河去看艾芜他们。这时候黄药眠和一位新从香港来的刘□之也在那里。他讲了许多香港文艺界的情形。王鲁彦,很重的感冒,病倒在床上,他的家眷已经来到,四个孩子,都很健康可爱,最大的有十一岁了。艾芜的房里,乱的一塌糊涂,在这样环境里,一天又要做饭买菜,帮助料理家务,还能经常写文章,实在难能的很!舒群还是那个样子,只是有些苦闷。我在他的房里,睡了一会午觉,精神才好一点。他们一定要我写一篇文章,抗战文艺桂刊的稿子,已经付印一大部分,艾芜告诉我,《文艺阵地》上有翔鹤一篇小说《傅校长》,我向他借了来。

三点多钟时,舒群约我和艾芜到城里去吃饭。在正阳门外一个“广东酒家”,菜很好,价格又便宜,吃得很痛快。

饭后,到救亡日报看了看,没有待下去,我们就走开了。

在读书生活社,买到了两份Mascow News。

许多书店都因为新年休假,只有在一两家卖旧书的店里看了看。

晚八点多,就睡下了,人倦得很。

作者简介:

王雪,中国现代文学馆展览部主任,研究馆员。主要从事中国现当代文学研究、文学文献整理与传播,文章见《南方文坛》《民间文化论坛》等,著有《先生风度——老照片背后的旧年华》。