笔醒山河 | 这是一脚踩出油的好地,是泥土中生长的战歌

编者按:2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。从1931到1945,中国作家在烽火与热血交织的大地上,在呜咽与战歌共鸣的山河间,用笔写下不屈的觉醒。抗战文学参与了硝烟弥漫的民族记忆,留下了弥足珍贵的经典佳作。为铭记那段波澜壮阔的历史,缅怀英勇献身的先烈,由中国作家协会主办、中国现代文学馆承办的“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展将于2025年9月1日开幕。该展入选中共中央宣传部、中央网信办、国家文物局公布的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题陈列展览推介名单。展览开幕前夕,中国作家网特推出“笔醒山河”系列文章,分享策展人眼中的手稿、书信、日记、报刊,以及文学文物背后的抗战往事。

泥土中的战歌:抗战文学代表作《差半车麦秸》

◉王十

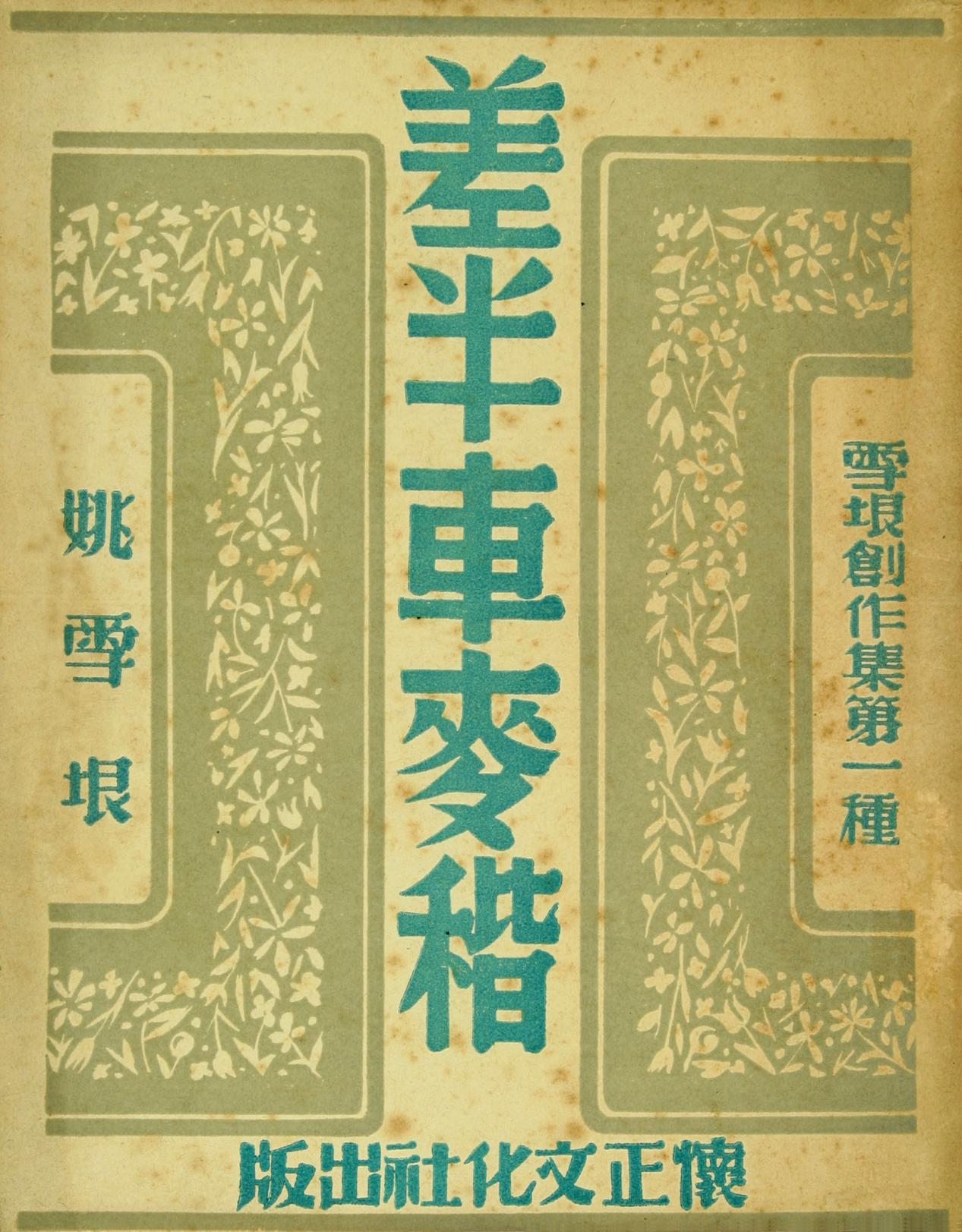

在中国现代文学馆“山河迹忆——手稿里的抗战中国”特展静谧的展厅里,一份泛黄的1947年怀正文化社版《差半车麦秸》静静陈列。这部由姚雪垠创作的薄薄小册子,穿越八十载烽火岁月,成为抗战文学的一座丰碑。在纪念中国人民抗日战争胜利80周年之际,重读这部诞生于硝烟中的杰作,我们触摸到的不仅是一个农民的成长史诗,更是一部抗战文学如何深扎民族土壤、唤醒民众力量的壮阔诗篇。

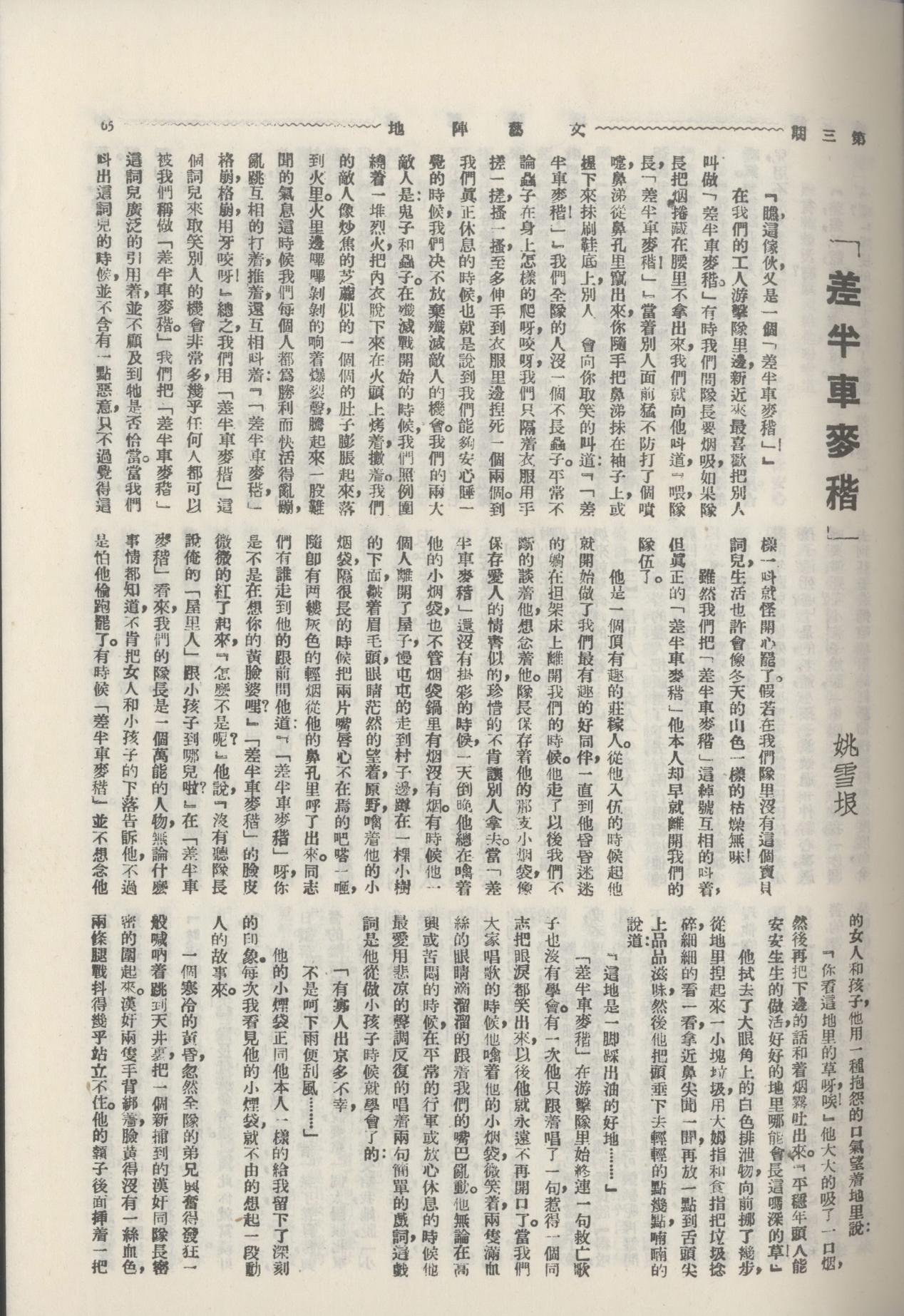

《差半车麦秸》封面。姚雪垠著,怀正文化社,1947年5月版。中国现代文学馆藏。

烽火中的文学突围

1938年的中国文坛,正被“抗战救亡”的急迫呼喊所席卷。报告文学、战地通讯、宣传剧等“小形式”作品占据主流。尽管充满鼓动性,但随着战争长期化,其“差不多”的浮面化缺陷日益显露,“伟大时代为何无伟大作品”的质疑随之而来。作家们虽有“忙于救亡,无暇深构”的辩解,但文学对战争深度表现的渴求已不可阻挡。

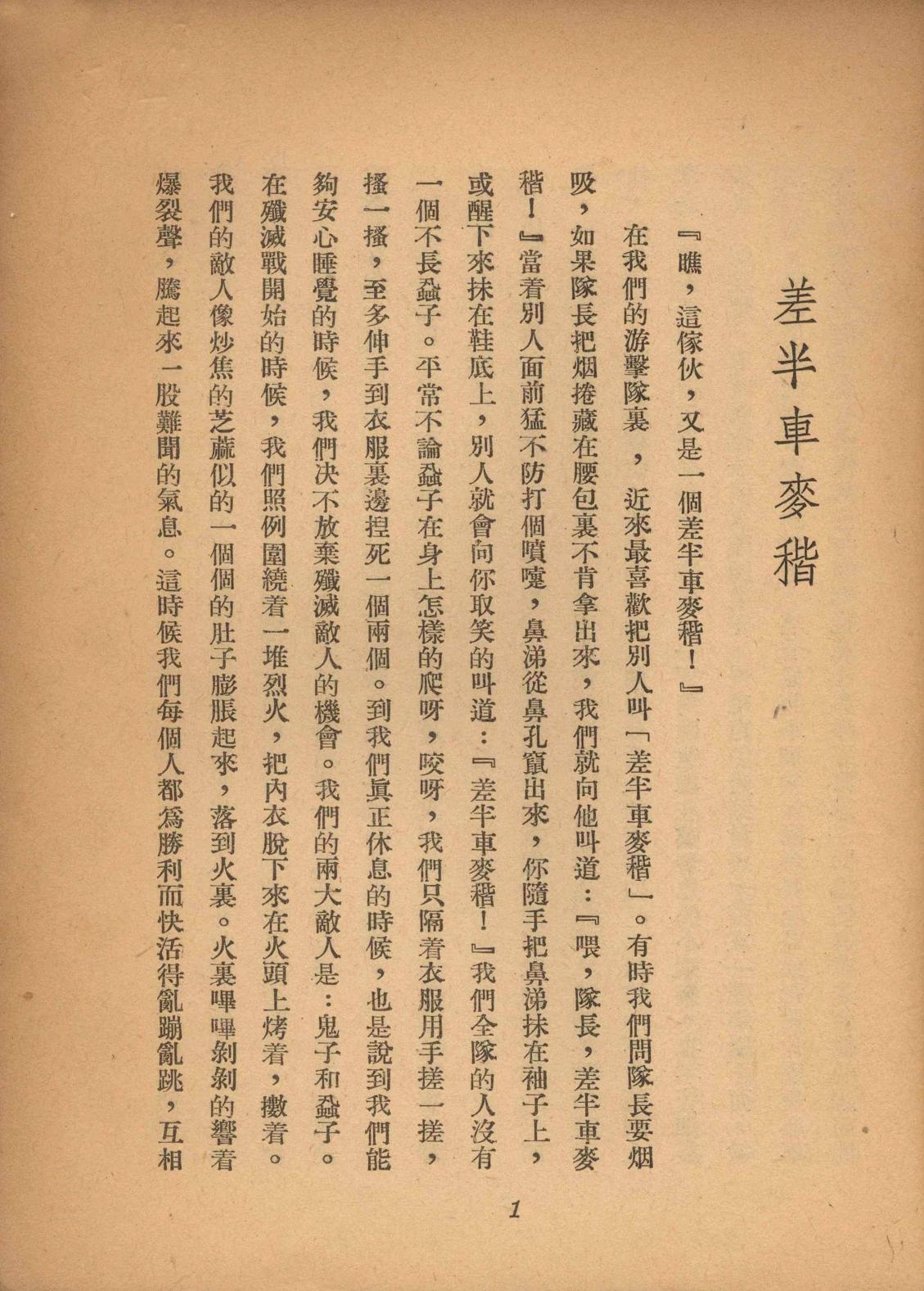

正是在此背景下,姚雪垠的《差半车麦秸》如一道惊雷劈开文坛沉闷。小说摒弃了当时流行的见“事”不见“人”的速写模式,将镜头对准了一个地道的河南农民——一个小名叫“王哑”的农民游击队员,外号“差半车麦秸”(意为“不够数儿”,指人不够成熟)。这个被游击队误作“汉奸”抓起来的庄稼汉,以其笨拙的言行、朴素的愿望和内在的韧性,一举颠覆了文坛对农民角色的刻板想象。

茅盾在《文艺阵地》上率先盛赞其为“目前抗战文艺的优秀作品”,张天翼更激动地宣称:“《差半车麦秸》写得真好……也可以说是抗战以来最优秀的一篇文艺作品!”四年后,郭沫若回顾抗战文艺时仍强调:“新作家姚雪垠的出现,和他的短篇《差半车麦秸》是值得我们提起的。”这部作品标志着抗战文学焦点的重要转向——从事件的记录转向人的深掘,从表面的呐喊转向灵魂的刻画。

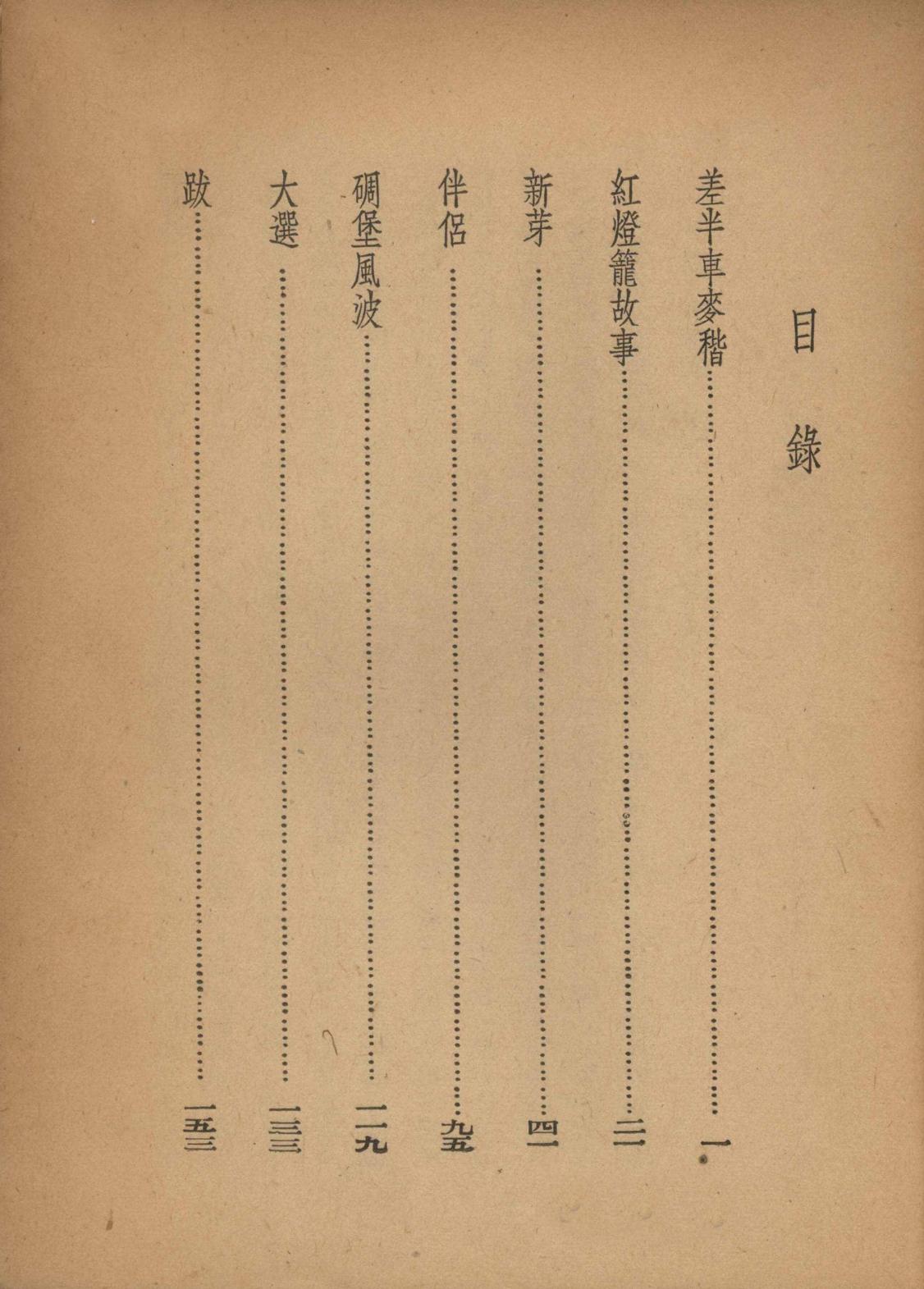

《差半车麦秸》目录、首页。姚雪垠著,怀正文化社,1947年5月。中国现代文学馆藏。

“一脚踩出油”的语言革命

《差半车麦秸》最震撼文坛的,是其彻底的语言革命。面对当时创作中严重的欧化倾向——长句、倒装、晦涩难懂,姚雪垠旗帜鲜明地转向了中原大地鲜活的口语矿藏。他广泛搜集、精心提炼河南方言,让主人公的语言浸透泥土的芬芳与生命的质感:

被审问时,差半车麦秸看似懵懂地混淆“鬼子”与旧军阀“北军”,涕泪交加地赌咒:“龟孙才是汉奸啊!我要是做了汉奸,看,老爷,上有青天,日头落——我也落!”托尔斯泰曾洞悉农民“笨嘴拙舌”下隐藏的智慧,“差半车麦秸”正是以此探明对方态度后才吐露真心:“俺家小狗子娘说,‘怕啥呢,我们跟南军都是中国人呐,你这二百五!’……我是中国人还会当汉奸吗?”朴素话语直指民族认同的核心。 差半车麦秸心疼荒芜的田地:“平稳年头,人能安安生生地做活,好好的地里哪能长这么深的草!”一句“这是一脚踩出油的好地”,被评论家李广田誉为“农民的诗”:“这是多么活泼而又深刻的一句话呀!……是真正的最好的‘活的语言’”,精准传达了农民对土地的骨血深情。差半车麦秸会习惯性地把鼻涕“一弯腰抹在鞋尖上”,鞋帮凝结着厚厚的“干的和未干的鼻涕”;加入游击队后半夜偷熄灯只为省油;甚至侦察敌情时还惦记着“俺家还少一根牛绳哩”,顺手牵走老乡的绳子。这些毫不避讳的细节,白描出一个在极端贫困与文化匮乏中挣扎的农民真实的生存状态与精神烙印,其“乡土气味”浓郁得扑面而来。

姚雪垠坦言:“《差半车麦秸》主人公典型性格的塑造,得力于乡土语言。”这种语言选择,是对“五四”后部分新文学轻视民族传统的自觉矫正,更是响应“文章下乡,文人入伍”的时代号角。1943年《新华日报》组织了三篇文章,称赞姚雪垠为“最肯花费匠心来使用中国大众语文的作家”,“在文学语言创造上,有了灿烂的新成就”。继承了《水浒》《红楼梦》的口语传统,为文学大众化开辟了“平坦大道”。

沉默的大多数在觉醒

《差半车麦秸》的深层价值,在于它有力地回应了抗战初期关于民众角色的重大争论。当国民党诋毁北方农民“十人九汉奸”,当一些人哀叹农民“隔岸观火”时,姚雪垠以笔为矛,塑造了一个从沉默到觉醒、从懵懂到坚定的农民战士形象,雄辩地揭示了战争伟力最深厚的根源——觉醒的民众。

主人公的转变并非一蹴而就。他加入游击队的最初动机极其朴素实在:“鬼子不打走,庄稼做不成!”没有高调的口号,只有对生存根基最直接的捍卫。作者以“欲扬先抑”的笔法,精妙展现其性格的多重矛盾: 被误会时吓得“腿战栗得越发厉害起来,几乎又要跪了下去”;而战场上为救战友,最终英勇负伤。他为省油不惜违反纪律,却也能为集体默默承担最艰苦的任务;他带着浓厚的小农习气,却在集体熔炉中逐渐理解“中国人”的意义与抗争的价值。茅盾精准地剖析道:“这个故事里表现的……虽然描写缺点,但不使人悲观,那便是农村老百姓都有先天的民族意识……敌人来了的时候,他们便要起来抵抗。”他盛赞“差半车麦秸”是“典型环境中的典型人物”,其形象代表了“新的典型”,是“肩负着这个时代的阿脱拉斯型人民的雄姿”——如同希腊神话中以双肩支撑苍穹的巨神阿特拉斯,中国亿万普通农民以他们的血肉之躯,默默扛起了民族救亡的重担。这种觉醒,不是外部强加的“说教”或“拖拽”,而是根植于朴素民族意识、在残酷现实激发下的必然迸发。

《差半车麦秸》,初刊于1938年《文艺阵地》第一卷第三期。

80年后的回响

八十余载光阴流转,《差半车麦秸》早已超越了一部小说的范畴。在中国人民抗日战争胜利80周年的今天,重读这部馆藏珍本,其启示历久弥新:它证明了真正的文学影响力源于对民族生活的深刻体察与对大众语言的创造性运用。姚雪垠对豫西农民性格的稔熟、对乡土语言的淬炼,使作品获得了不朽的生命力。在全球化语境下,这提醒着中国文学保持文化根性的重要。

小说以文学的方式宣告,抗战的胜利基石是千千万万如“差半车麦秸”般觉醒并奋起的普通民众。它是对“人民创造历史”的生动文学诠释,在宏大叙事中为沉默的大多数树立了一座文学的丰碑。

面对复杂的历史与人性,姚雪垠坚持不回避缺点,不简化成长。这种扎根现实、尊重生活复杂性的“新写实主义”精神,对克服文艺创作中的概念化、浮泛化始终具有镜鉴意义。其白描手法、细节功力,至今仍是写作的典范。

《差半车麦秸》是探索文学民族形式的成功典范。它没有排斥现代意识,却以地道的中国气派、中国风格讲述中国故事,实现了民族形式与抗战时代精神的完美融合。这对于构建具有中国特色的现当代文学话语体系,提供了宝贵的历史经验。

这份珍藏于中国现代文学馆的《差半车麦秸》,其纸张虽然已然泛黄,但其精神内核——那从泥土中生长出的坚韧、在民族危亡中迸发的伟力、用最鲜活语言奏响的生命战歌——依然澎湃如昨。在纪念胜利、缅怀英烈的时刻,它不仅让我们铭记历史烽烟中一个农民战士的成长足迹,更昭示着文学扎根民族、服务人民的永恒使命。

作者简介:

王十,中国现代文学馆馆员,主要从事展览、档案工作,文章见《文艺报》《纵横》等。