世界与自我的标记点 王秋实:网络文学升级机制的游戏溯源与迁移分析

摘要:网络文学呈现出游戏化叙事的面貌,这已经被众多研究论及,但这种游戏化并不止于简单的经验和元素迁移,背后有其逻辑机理,昭显其文学样式与媒介特征。升级是游戏基础机制,也是网络文学的基本叙事模型之一。本文对升级机制进行游戏溯源,探讨升级在游戏中如何生成世界标记与自我标记的功能,形成线性叙事并进入以“控制感”为核心的心流状态,分析这种迁移如何解决网络文学内部的叙事困境,并以游戏升级的量化单位“经验值”来讨论近年网络文学升级“失控”现象所表征的时代心理嬗变。

关键词:升级;开放世界;线性叙事;心流

“升级”是游戏基础机制。自《龙与地下城》(Dungeons&Dragons,DND)为“角色等级”建立完整设计,升级就成为角色扮演游戏(Role-playing Games,RPG)的核心成长机制。随着游戏的发展,“升级”不再止于角色等级,渐渐拓展至装备等级、技能等级、家园等级等,成为一种能力提升的泛指,是一种多维度向“积极方向”的转变。“升级”同时也是网络文学,尤其是早期网文的核心叙事模型之一。世纪之交,网络游戏进入中国并迅速流行,起点中文网也建立了付费连载的运营模式,由此奠定了网络文学超长篇连载的文体样式。网文和网游一起成为中文互联网拓荒期的重要内容,网文用户和游戏玩家的身份和经验均有交叉,大量的游戏内容被迁移至网文,大量的游戏机制也被借鉴,成为网络文学的叙事元素或叙事模型。“升级”便是极其典型的机制之一。早期的网文经常被读者归纳成“升级打怪换地图”,这便是这一迁移的直观佐证。然而为何会发生这样明显直接的迁移?在用户经验交叉之外,是否还有其他原因?在“升级机制”这一表层元素的背后,网络文学与游戏共享了哪些叙事功能与文化心理?

一、世界标记点:开放世界的线性导航

众多学者对开放世界(Open World)的讨论,多聚焦在其“非线性叙事”和“自主性探索”上①。开放世界的“开放”是一个通过比较而得来的概念,它的比较对象是“线性”。如果说线性游戏是玩家通过已被设计好的路径完成的游戏,那么开放世界游戏即为玩家在游戏世界中自由行动并自行设定目标的游戏。线性游戏拥有固定的故事情节、预设的世界解锁顺序、精心设计的箱庭式关卡、被强引导的玩家行为,如《八方旅人》《只狼:影逝二度》。开放世界则通常表现为碎片式的情节、全部开放的世界地图、自主性的玩家行为,如《塞尔达传说:旷野之息》《侠盗猎车手5》等。

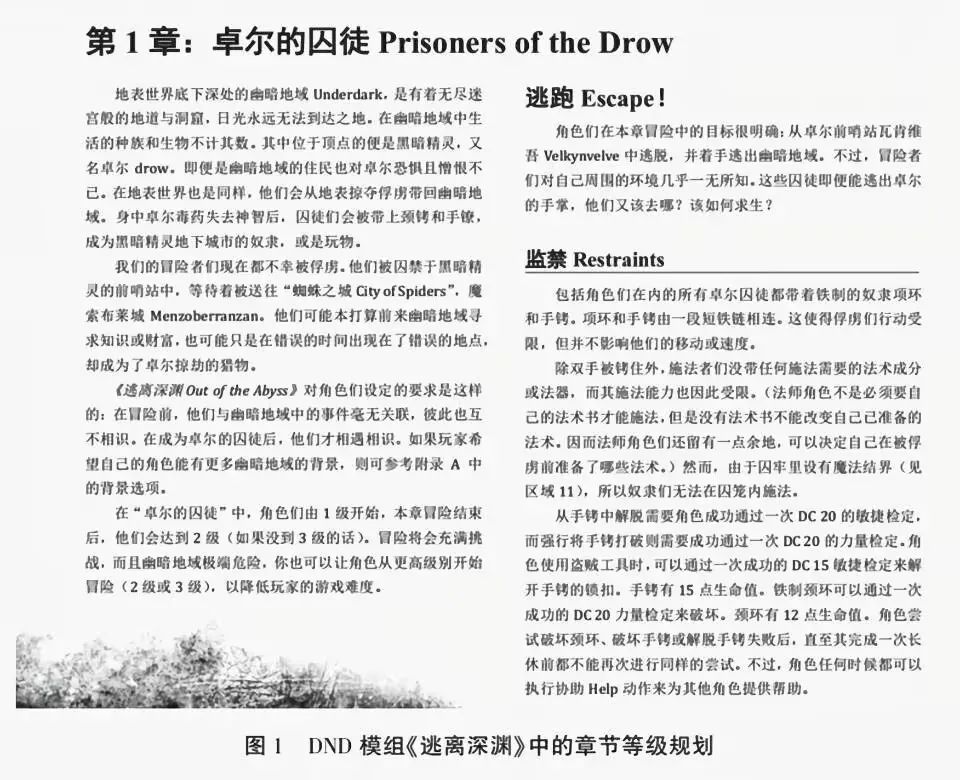

提及开放世界是因为,建立成熟升级机制的角色扮演始祖游戏《龙与地下城》,实际上是一个开放世界游戏(甚至到目前仍然可能是最开放的游戏),因此,发掘其建立升级机制的内在因由便具有必要性。有学者在对“升级”这一游戏机制进行媒介考古时,将升级系统拆分成一套“分层成长系统”,包含“角色属性”“角色等级”“晋升机制”“经验值”四个构件。而1974年安内森和吉盖克思合作设计的《原始版龙与地下城》(Original Dungeons&Dragons,OD&D)因以量化经验来晋升角色等级属性,而成为升级机制成熟的标志性游戏②。《龙与地下城》是桌面角色扮演游戏(Tabletop Role-playing Game,TRPG),也即现称的“跑团”。玩家(Player,PL)与“地下城主”主持人(The Dungeon Master,DM)围坐在一张桌子旁边,玩家创造属于自己的角色(Player Character.PC)并扮演他们,与作为游戏世界与非玩家角色(Non-player Character,NPC)的DM交互,从而经历冒险,共同创造一个故事,这就是《龙与地下城》的游戏模式。

在《龙与地下城》中,DM就是世界,且DM是真实人类,这使得玩家与世界的每一次交互都是可行的、有反馈的,没有如电子游戏般被程序写好的算法规则“硬性”阻拦的情况,阻碍《龙与地下城》故事发展的只有玩家和DM的想象力。因此《龙与地下城》作为最早的角色扮演游戏,实际上是一个开放世界游戏。它拥有非线性的叙事,没有既定的行为次序,情节发展是由玩家自主驱动且演绎的,NPC反馈是DM的大脑根据前续情节即时反应的,因此每个团都会跑出不同的故事。《龙与地下城》符合开放世界的一切特征。

那么作为开放世界的《龙与地下城》,为何第一次建立升级机制?

我们对比初版(OD&D)规则和后续规则会发现,初版规则中并没有怪物的等级,只有角色的等级,主持人只能通过怪物的数值来估算挑战难度。而后续我们熟知的“怪物挑战等级”(Challenge Rating.CR)则在2000年的第三版规则中才首次被引入。我们可以由此推出,作为优化补充内容而出现的CR系统,是玩家与DM在游玩中实际需求的回应:CR系统帮助DM平衡遭遇战难度,方便DM规划出适合不同等级的玩家的冒险内容。在这个“规划”中,根据怪物等级、出现地图与相关联情节的“内容模块”已经渐渐出现。名为“挑战等级”而非“怪物等级”,其实在背后反映着游戏对玩家角色升级的引导。升级和新内容模块之间的对应关系已经开始出现,开放之下的“线性”已初露端倪。

而这一点可被“模组”的兴起证明。在升级系统建立后,“模组”(Adven-ture Module)也出现了,这令隐藏的“线性”更进一步,也为后续的电子游戏化奠定基础。“模组”即预设的故事背景、情节框架、地图、敌人等元素,供DM参考并带领玩家体验。在初版规则中并没有模组的概念,仅有一个粗略的世界设定,玩家和DM在此基础上自由冒险,但已经有玩家感觉到自由所带来的盲目和空洞,开始设计一些自制的冒险情节内容,这些预设内容即为模组的雏形。于是在第二版《高级龙与地下城》(Advanced Dungeons&Dragons,AD&D)发布后,官方模组开始出版,此惯例沿袭至今天,众多《龙与地下城》经典故事即有其模组背景,如发生在博德之门的《坠入阿弗纳斯》。

模组的情节行进、内容解锁、新地图展开,是跟玩家的等级息息相关的。模组可能是“升级打怪换地图”这一机制的初始形态。模组中设置的遭遇战数量、敌人等级、所引导角色行为等可以生成可控、可量化的经验值,可视化为玩家等级。而升级往往意味着一段冒险的结束与对应成长,准备下一段落(新世界与更难的怪物)的开始,模组以升级为“标记点”,来规划地图、情节、战斗,DM也以升级为“标记点”掌控游戏进程。升级便宛如开放世界中的导航工具,埋下隐藏的“线性”,最大限度保证玩家游戏行为的自由,同时寻回对游戏叙事的把握。

模组的一切被电子游戏所继承。受限于程序算法和硬件,电子游戏无法复刻DM的人脑对于各种选择可能的可反馈性,自由如《博德之门3》也是经“穷举法”制作出来的,但“穷举法”总不可达到真正的穷举。算法化后的“世界”会相应丧失自由度和情感性,因此电子游戏的 RPG 往往是一个“模组”的电子游戏化,含载一段相对固定的线性剧情。“升级”这一潜在的线性辅助与量化导航工具,理所当然地在电子游戏中被发扬光大,成为游戏尤其是 RPG最基础、最经典的机制,在日本发展至线性游戏的极致③,令JRPG(Japanese RPG,日式角色扮演游戏)成为叙事的艺术和“作者游戏”,如《最终幻想》系列。而在欧美,则在技术爆发后解除硬件掣肘, 众多游戏回归《龙与地下城》般的开放世界,如《侠盗猎车手》系列。

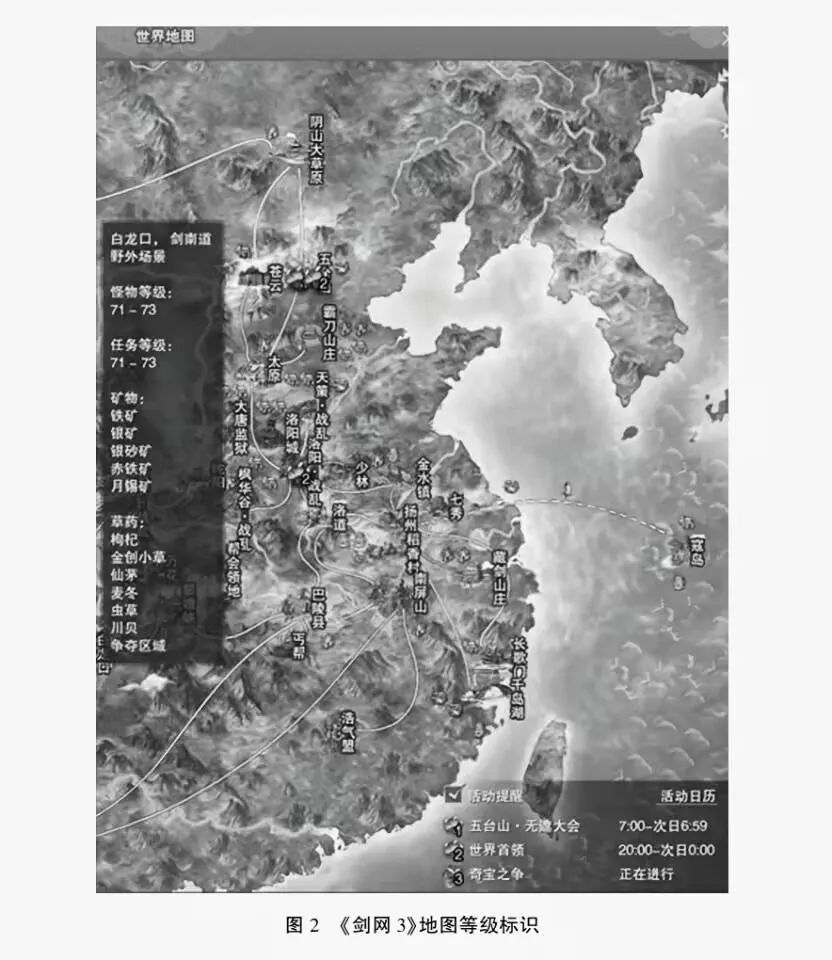

但在如今的开放世界游戏中,大多也保留着“升级”这一隐性导航机制。游戏设计者们也面临着《龙与地下城》初版规则一般的疑问:如何在开放自由的世界与自主的玩家行为中,把握游戏的叙事节奏,平衡游戏难度?除却凤毛麟角的设计④,大部分“公式化开放世界”采用的仍然是升级导航机制,如《刺客信条·起源》与其后的系列作品,相对于《刺客信条》系列前作,似乎去除了随剧情解锁区域的限制,拥有全解锁的地图,显得更加“开放”,但仍靠区域的怪物等级压制,将玩家的行动轨迹圈定在角色等级允许的范围内,生成相对线性的流程。与之类似的是网络游戏,如《魔兽世界》《剑网3》等,网络游戏往往也是一种开放世界游戏,拥有全开放的地图与自主的玩家行为。但《魔兽世界》和《剑网3》均标注出“地图建议等级”,并以此延伸出官方的“建议升级流程”,在开放世界中用“升级”勾勒出线性的玩家行为轨迹。

那么游戏中的升级机制为何如此顺利地迁移至网络文学呢?作为开放世界的线性导航的升级系统,呼应了网络文学的哪些需求?

网络文学在建立超长篇付费连载的运营模式后,其实也就相应确立了它的文学样式特征。“日更近万”在一定程度上意味着网络文学对文学性的部分割舍,进入通俗文学的语域。而“付费连载”追求着故事性和情绪性,超长篇的体量同时也追求着扩充和延展的可能,因此,网络文学在某种程度上成为一种“世界观”的小说。我们会发现很多网络作家,如《诡秘之主》的作者爱潜水的乌贼,写作时并未罗列细纲,但在开书前做了大量繁复、细致、严谨的世界设定。网络文学的初始世界设定需要承载“不断延伸的故事”,需要足够庞大、复杂。又因故事的不断延伸,必会发生情节模块的重复,常常需要借用发生地世界设定之“异质感”来遮掩情节上的“重复感”,因此世界就需要一定程度的多风格化。而叙事作为小说的核心,令网络文学比之游戏更需要一种“线性”的引领。那么什么东西可以在一个庞大、复杂、多风格的世界中做到线性的引领呢?作为开放世界的网游经验理所当然地进入了作者的视野。升级,作为“换地图”的标记点,自然而然地进入了网络文学,成为统摄开放的世界设定,将其“模块化”,进而“风格化”的一大利器,“升级打怪换地图”的线性轨迹也从此成为网络文学早期的基本叙事模型。

以“升级打怪换地图”为模型的网络文学,世界设定主要有两种建构方式,一种是“塔状地图”,一种是“网状地图”。两种地图都如《龙与地下城》的模组创作一般,以“升级”为标记点,划分世界模块,从而牵引出线性次序。

“塔状地图”中,角色只有通过升级才能获得资格,解锁新区域或新剧情,逐步完成对世界的探索,同时成就自我的进阶,因此地图是宛如“爬塔”一般逐级解锁的,更类似线性的“关卡式”地图,低级地图是高级地图的前置关卡或“基座”,许多传统的升级流小说皆采用此类地图。如《斗破苍穹》(天蚕土豆,2011),其中角色等级即其修炼的“斗气”等级,小说给其中的诸多元素都区分等级,“斗气”之外如所修炼“功法”的等级、如招式一般的“斗技”等级、如“武器附魔”一般的“魔核”等级等等。小说的一个驱动力即为寻找提升“功法”等级的材料“异火”。“异火”分布于斗气大陆各地,成为升级这一标记点的象征性符号,如萧炎为了前往迦南学院寻“陨落心炎”而参加学院选拔赛,升级获得资格,“异火”如灯塔一般指引下一区块的地图,串联其地图的区块。再如《全职高手》(蝴蝶蓝,2014)这一网游小说,更直观地将地图设置为“副本”,并完全模拟游戏经验,未加包装地设置了“副本准入等级”,如“格林之森”需要升级至五级方可挑战,“蜘蛛洞穴”需要十级,“骷髅墓地”需要十五级,等等,小说用升级构成了前期副本地图的“塔形结构”,成为地图与情节的模块标记点,并将重复性极高的“打BOSS”,包裹以全然不同的环境景观与环境反馈,提供战斗情节的异质性。

“网状地图”中,理论上角色可以自由进入任意世界区域,但角色会认知到高难度地图的危险性,自发进行升级后再行探索。这像是更典型的开放世界游戏设定,看上去角色充满了自主性,但仍存在隐性且线性的进度限制。非常典型的例子即《诡秘之主》(爱潜水的乌贼,2020),克莱恩来到鲁恩王国后,并未被限制行动范围,但他的旅行轨迹与其序列晋升进度几乎同步。作为穿越者的克莱恩从一开始就听到了最终解密之地“霍纳奇斯山脉”的呼唤,但他未曾想过直接前往,而是稳步提升序列等级。第一卷在廷根从序列9“占卜家”晋升至序列8“小丑”,第二卷前往贝克兰德,晋升至序列6“无面人”,如此经过漫长的线性旅程,完成后续序列提升,并在初始就知晓的霍纳奇斯山脉完成故事与序列0“愚者”的晋升。《诡秘之主》的分卷点即升级的节点与地图的变更点,且地图风格、情节发展与序列等级的扮演风格一致,如烟霭沉沉众生百相的大都市贝克兰德成为克莱恩“无面人”的晋升点,承载着其用“夏洛克·莫里亚蒂”等假身份生存,无法回到“克莱恩”,更无法找回自身作为“周明瑞”的主体时,属于“无面人”的孤独与茫然。另一重隐喻是“在大时代里或被碾成粉末,或匆忙来去”⑤的贝克兰德的百姓,即作为“无面人”的NPC们。这是显见的根据等级将地图模块化、风格化的设定方法,它如同开放世界地图般,用预设等级规划了地图构成与风格区划,潜在引领了角色行为,完成了小说的线性叙事,同时使“升级”本身具备故事性与隐喻性。

在始祖RPG《龙与地下城》与网络文学中,世界设定皆是其最重要的一环,也许没有之一。在与开放世界的交互中,故事如何有序生发?这成为一个技术问题。而在这庞大、驳杂、开放的世界设定中,“升级”变成了如灯塔一般的标记工具,将世界统摄成线性的模块,隐性地“导航”出线性的叙事可能。

二、自我标记点:心流与情绪下的“控制感”

故事由互动生发,在这一点上,游戏与网络文学是类同的。皆是在与世界互动的过程中,认知世界,并认知自我。上一部分说的是“世界”,这一部分回到“自我”。从某种意义上来说,自我呈现的是对世界互动的反馈,因此,引入始于心理学研究而广泛应用于游戏设计的、关于反馈的理论“心流”似乎是可行的。我们以此来讨论,游戏升级之于自我是什么关系?网络文学怎样迁移了这种关系?

“心流”最早由米哈里·契克森米哈赖在其科普性著作《心流:最优体验心理学》中提出,用以描述人们在全身心投入某项活动时所达到的一种“最优体验”状态。这种状态往往出现于“为了某项艰巨的任务而辛苦付出,把体能与智力都发挥到极致的时刻”⑥,而“运用相关技巧来应付挑战时,这个人的注意力就会完全投入,不剩一丝精神能量处理任何与挑战无关的资讯,而完全集中于相关的刺激上”⑦。心流理论强调挑战目标和个人能力之间的动态平衡关系,从而呈现出一种“沉浸性”的特质。因此,心流往往被迁移至游戏设计领域,用以分析游戏交互所带来最佳反馈的方法论。

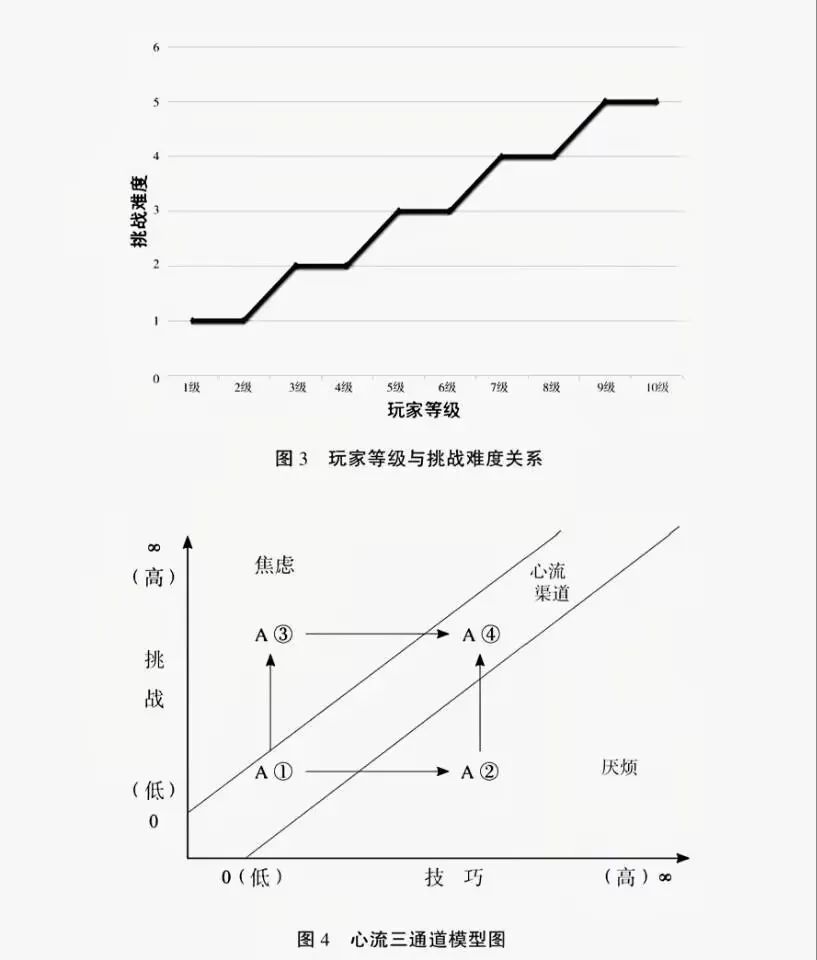

在游戏设计中,心流与升级机制息息相关。正如前文所论证的,在标志升级机制成熟的《龙与地下城》游戏中,升级这一机制最开始是为了给DM调控遭遇战难度,并更好地规划出一条相对线性的游戏内容。在强调技能程度和挑战难度关系的心流理论中,升级机制起到了对这种关系进行“动态调控”的作用:玩家在升级后进入新地图,敌人的难度对于玩家是高的、具有挑战性的,随着玩家战斗经验的累积,玩家再度升级,自身能力提升,地图中的敌人难度会相应降低,此时往往会迎战地图关卡的高难度BOSS,战后再度升级,进入新的等级地图,从而进入一种阶梯状的难度循环。如果我们将这种玩家升级和难度体验之间的关系画出一幅折线图,我们会发现它与心流理论的三通道模型图非常相似——很多游戏正是利用升级,来保证玩家始终处于心流的体验中。

在此基础上,我们拆解“达成”心流的关键要素。契克森米哈赖将心流特征拆解为八种元素:可完成的任务、全神贯注、明确的目标、及时反馈、深入且毫不牵强的投入、对自己的自由控制、忘我状态、改变的时间感。八种元素或有重叠,或是在不同维度对同一体验的论述。实际上通过三通道模型图中体现出的动态平衡关系,我认为游戏心流体验的抵达主要依靠两种核心体验:一为“目标感”,二为“控制感”,即玩家有明确的目标,并且进行了基于安全感的适度挑战,并获得即时的反馈。如果玩家技能太强但目标太弱,玩家会陷入“无聊”。若玩家太弱但目标太强,玩家会陷入“焦虑”。焦虑是失控,这是易于理解的,个体会因陷入无法处理的局面(可能是过难的怪物、过载的信息)而心生焦虑,这种“无法处理”是失控。但无聊同样是失控,因为过于简单、安全的局面不需要“控制”,就像冒险并非真的追求“危险”,而是追求“消除/处理危险的感觉”,即“对危险的控制能力”,在没有危险和挑战的场景中,“控制”因缺乏“危险”这一对象而陷入失控,这种“不需处理”也是失控。因此,“目标感”和“控制感”是心流体验的核心要素。

而在“控制感”下, 游戏交互的即时反馈也发生了方向的变更。正如第一部分所述的,升级在开放世界看似玩家自主的行为中加入了“世界”的隐性引导,那么升级在心流体验中起到的一个重要作用,就是在以“世界”为目标的挑战中标记“自我”的位置,通过“控制”来变更即时反馈的来向,从“世界”主导的反馈变更为“自我”主导的反馈,从而寻回玩家的自主性,达到“世界”和“自我”的交互的平衡。

在很多游戏中的“练级”这一行为,就是“自我”主导即时反馈的典型案例。游戏设计师通常会以玩家的平均水平(或设计师期望的玩家水平)来设计关卡难度与升级速度的心流曲线。当玩家觉得自身能力(玩家能力,非角色能力)与设计师设计的心流体验不匹配的时候,通常会采用练级的方式提升自身角色能力,将自己从焦虑的曲线中下移,重新回到心流区域。玩家会以等级来定位自己的能力,以升级来获得控制感,从而进入或离开心流区域。⑧升级在此处不光作为“世界标记点”,还作为“自我标记点”而存在。

而当我们从游戏回到网络文学,讨论网络文学为何令人手不释卷的原因时,我们沉浸其中忘却日月流转,是否也进入了一种心流状态呢?其中升级这一机制要素发挥了怎样的作用?

如前文所述,网络文学因为超长篇付费连载的运营模式,始终追求着故事性和情绪性。通常称网络文学是“爽文”,这种以“爽”为核心的情绪指向一种“胜利”的积极态势,即故事的发展趋势是向上的,主角是变强的,情节以攻克、胜利为主。但“向上”与“胜利”并非一马平川,我们经常说网络小说是“见人杀人,见佛杀佛”,突出一个“淋漓畅快”,但这其实只是情节的“结果”,未提及的是情节如何“曲折”。如果一本小说的情节真的只有切瓜砍菜般的胜利,那么这本小说势必很快便会陷入“无聊”。黎杨全和李璐提出,网络文学爽感类型可分为“占有感、畅快感、优越感与成就感”,而“先抑后扬、金手指、升级和扮猪吃虎”则成为获得以上四种类型“爽感”的叙事手段。⑨这其实就是我们想要讨论的“曲折”的过程。网络文学的情绪性不仅来源于“胜利”,还来源于“曲折的胜利”,若无“抑”则无所谓“扬”,这也是《斗破苍穹》的“三年之约”能成为网络文学的经典桥段的重要原因。⑩

而如何达成“曲折的胜利”?如何曲折能抓住读者的情绪,让他们既不觉得无聊,保持适度紧张,但又不落入绝望,保持对胜利的乐观?我们会发现这种“理想情绪状态”其实已经进入了心流的领域,背后是一种“不失控”的平衡。而为什么“升级”会如此顺理成章地被引入网络文学?除了作为世界标记点,升级也是平衡节奏的绝佳工具,升级是获得“控制感”的重要方式之一。在这个功能上,网络文学和游戏实现了一定程度的共享。

升级机制是主角认知自我的标尺。网络文学的结构方式往往是关卡化的,尤其当我们谈及早期升级流小说的进度的时候,经常会这样形容:“在打XX”“去找XX的路上”,或者“升到X级了,该去找XX了”。这种以战斗为主体的情节结构中,能够定位主角的往往是“战力”,即所升之“级”,这虽然是相对标签化且消解人物复杂度的,但在网络小说中是清晰的。读者知道关卡(BOSS)的难度,递进的关卡成为主角强度的数值验证点,并呼唤着主角的升级行为——用合适的等级去挑战合适的关卡,形成“适度挑战”的心流体验。

但网络文学比之游戏,更加多了一个“爽”字。这其实意味着在心流体验之上,网络文学更给足了情绪刺激——网络文学的挑战不止于“适度”。在游戏中,“越级挑战”通常意味着极高风险和极高收益(更多的经验值),但往往需要玩家水平高于常人。技能处于低值而挑战处于高值,“越级挑战”这一行为在三通道模型图中,必定是处于“焦虑”这一域中的。但实际上,我们在阅读网络小说的这一情节的时候,心态往往处于一种“假性焦虑”,即实际体验到了焦虑的强刺激(往往由主角的焦虑传递),但不会感到焦虑的危险感。总有一种声音在最底层安慰着我们:这是网文主角,他会没事的。刺激是由主角的体验传递的,安全是由读者的认知生发的,而这种安全在文本内部往往由“开挂”来解释。“开挂”在游戏中是被禁止的行为,却成为网络文学的另一基础机制——“金手指”,给了网络文学以高难度挑战的合理性。

这种高难度的冒险,其核心仍然在于控制感。《斗破苍穹》是越级挑战的典型案例,但萧炎的越级挑战仅仅发生于两级之内,如果萧炎在一阶斗者之时就去挑战大斗尊,读者的现实安全感也会失效。《诡秘之主》中的克莱恩如果出了廷根直奔霍纳奇斯山脉,大多数读者心中的安全感可能都会崩塌,同时扔下手中的书。网络文学的高难度挑战仍然需要处于一定的域内,需要升级做自我定位:主角要如何合理地“作死”?这种反馈成为游戏般的、自我主导的反馈,升级由此变成获得控制感的行为。它“升级—挑战”的基础结构并未因安全感而崩解,但网络文学的文类惯例又消解了焦虑感,从而生成了游戏所达不到的爽感,给予心流之上更加强烈的情绪反馈——爽文是不会真的“失控”的,始终在“控制感”中,安全地迎接挑战,安全地享受“情绪过山车”,在心流的沉浸中尽享情绪的刺激。

三、失控:标记的崩解

“失控”是《诡秘之主》中伴随升级出现的现象,小说中非凡者通过喝下魔药来晋升序列等级,然而愈加高阶的魔药获取意味着愈加深层的“非凡知识”接触,而知识会带来“污染”,极易造成非凡者的“失控”,因此才有了贯穿全书的名言:“我们是守护者,也是一群时刻对抗着危险和疯狂的可怜虫。”⑪《诡秘之主》之后,克苏鲁文在网络文学界中形成热潮,隐性地带动了新的叙事模型和创作趋势,有学者称其为升级流叙事的自反。⑫上文论及升级背后的“控制感”,作为世界标记和自我标记而产生重要功能的升级机制,对于游戏和网络文学来说通常是稳固的模型,是带来“控制感”的核心要素,那么在升级从“控制”走向“失控”的过程中,何种物事在读者/玩家心中悄然变化了?这种症候性变化昭显了怎样的时代心理?

这一问题似乎应该回归游戏,指向“升级”这一行为的初始量化单位:经验值。在《龙与地下城》中,成熟的升级机制,虽然在功能维度上是因量化战斗难度的需求而生,但在扮演维度上,则意味着冒险者的成长:战斗、交涉等行为会带来冒险的经验,经验带来等级的提升,等级提升带来更多的“熟练项”。强度是经验的馈赠,这是《龙与地下城》的升级成长逻辑。而后经验值则成为大多数游戏升级的所需数值,甚至不需要再度包装。而升级这个行为从“带来控制”到“造成失控”,也许意味着升级(成长)的实际所需之物“经验值”从可信到不可信的过程。

在人类的历史中,经验通常是以可信的面貌呈现的。人类因生命的有限性而留下自身的记忆,留下历史与文学,人类发展出璀璨的文明,靠的是一代代“有限个体”的记忆流传与接续,即群体经验的累积。人类在经验的基础上认识了世界的边界与规律,认识了自我的成貌与来路,写下哲学与历史。启蒙运动、地理大发现、工业革命,在发展主义的黄金时代,面对经验成果的爆发,人们沉浸在对经验与经验带来的知识的乐观心态中,认为文明是渐进的、发展的,经验与知识的累积,势必会推导出更加正向的未来。升级文在世纪之交的中国流行,其背后也许是类同的发展主义心理,映照着改革开放后中国飞速发展的时代奇迹。纵然读者对升级文的拥趸背后所展示出的欲望,反映出一种“未升级”的现状,一种“发展中”的匮乏。但通过升级文来释放欲望的行为,同时也意味着一种信任:对“经验有效”的信任,对发展与成长神话的信任,对时代未来的信任。世界与世界中的目标是确定的,自我的所处之位是确定的,上升通道也是确定的,升级是一定伴随着获得与反馈的。个体是有力的,且可以相信自己的力量和经验,通过升级来实现自我主导,获得控制的实感,以此完成对世界的正向交互,升级可以成为“开放世界中的线性导航”。这是一个稳固的结构,可控源自可见,可见源自可知,可知源自经验的可靠。对经验的信任,使人对世界和主体生成稳定的体认,升级才能如标记的锚点一般,生成目标感与控制感。

但是伴随着升级的“失控”危机,这些稳固的标记一一崩解。《诡秘之主》中的“失控”风险,是随着升级这一行为而线性加深的,失控来源于“知识的污染”。这一惯例来源于克苏鲁神话,也在《克苏鲁的呼唤》(Call of Cthulhu,COC)这一跑团规则中得到巧妙的数值化呈现。《克苏鲁的呼唤》规则中,并无明确的“升级”机制,只有“幕间成长”可以不稳定地增长调查员属性值。然而,与《龙与地下城》升级机制不同的是,数值的成长并不能增强安全感和可控性,若调查员“智力”(Intelligence,INT)这一数值的维度过高,则更容易通过掷骰检定,理解到神秘的知识。而这些知识的获得往往伴随着“理智”(Sanity,SAN)的丧失,这就是“掉SAN”这一“克苏鲁术语”的来处。而“理智”是整套规则中最不易回复的数值资源,游戏围绕着“理智”进行。这便给了游戏以不稳定的框架:越渴望知识,越惧怕知识;越迈向前进,越坠向深渊。它打破了升级这一模型的稳固性和正向性:经验的积累并不一定会引向积极的未来。《诡秘之主》完结于2020年,克苏鲁文类的流行,宛如发展速度减缓、进入迟滞年代的时代回声,在疫情时代被扩大与扩散:发展主义的面孔无以掩盖无效内卷的事实,实际增长的无力再无以正当化竞争的残酷,进入功绩社会的个体面对无止境的进步焦虑、意义系统的规训和并无实质内容的正向反馈,进行着无效的经验积累之时,无不时刻质疑着曾经那个可控的、有力的、膨胀的自我,也同时动摇着作为世界目标的等级体系的稳固性。我能够升级吗?我应该升级吗?在这两声疑问中,世界和主体的稳定体认就此崩塌。自我是失去控制感的自我,世界是失去目标感的世界。在升级的“失控”中,读者从《龙与地下城》中积极、乐观、向外扩张的冒险者,变成了《克苏鲁的呼唤》中消极、悲观、向内收缩的调查员。

网络文学呈现出一种游戏化叙事的面貌,作为结论已经被众多研究论及,但这种游戏化也许不止于简单的经验和元素迁移。游戏化的网络文学并不只是一种“现象”,背后更有逻辑自洽的“机理”。如升级这样的游戏基础机制是因何在游戏中产生的?网络文学又因何迁移了这种机制?这其后也许隐藏着两种不同的艺术形式相似的叙事困境和技术解法。通过比较研究,其中共享的受众心理、情绪表达与这种表达的微妙变迁也许更加清晰,二者自身的艺术特征与界别更加昭显,从而拓展更加丰富的讨论空间。

注释:

①Jesper Juul认为,开放世界可以让玩家自由探索虚拟世界,从而摆脱了任务线的限制,因此提供了一种非线性叙事,让玩家的行动和目标更具自主性,参见Jesper Juul.Half-Real:Video Games Between Real Rules and Fictional Worlds. MIT Press, 2011:pp.71—72。而Mark J.P.Wolf强调开放世界是一种可以自由探索的虚拟空间,其魅力在于沉浸感与玩家对游戏世界的高度控制,参见Mark J.P. Wolf. The Medium of the Video Game. University of Texas Press, 2001:pp.99—101。

②许铭欢、王洪喆:《从“即兴戏剧”到“巨洞冒险”--升级机制的跨媒介起源暨从兵棋游戏到角色扮演游戏的媒介考古》,《文艺理论与批评》2022年第3期。

③日本只是更有线性RPG的设计传统,不代表所有日本RPG都是线性的,如公认极其成功的开放世界游戏之一《塞尔达传说:旷野之息》就是日本任天堂出品的游戏。

④如《塞尔达传说:旷野之息》的“大地图三角形法则”,以“三角形”为基础模块来设计地图,起到分岔、阻挡、顶端视线引导等作用,做到以玩家意志为导航。

⑤爱潜水的乌贼:《诡秘之主6》,合肥:安徽文艺出版社,2021年,第386页。

⑥[美]米哈里·契克森米哈赖:《心流:最优体验心理学》,张定绮译,北京:中信出版社,2017年,第66页。

⑦[美]米哈里·契克森米哈赖:《心流:最优体验心理学》,张定绮译,北京:中信出版社,2017年,第131页。

⑧这涉及“刷级”的问题, 有部分玩家为了体验更加容易的游戏,倾向于通过“刷级”进入原属于“无聊”的区域,离开心流领域。这种现象可以延展出更多维度的讨论。

⑨黎杨全、李璐:《网络小说的快感生产:“爽点”“代入感”与文学的新变》,《海南大学学报(人文社会科学版)》2016年第3期。

⑩在《斗破苍穹》中,主角萧炎十一岁达到十段斗之气,成为家族百年内最年轻的斗者,却遭变失去体内斗气,十五岁时萧炎只剩下三段斗之气,被逼退婚,便与毁约者纳兰嫣然立下赌约,誓在三年之后雪耻。经历三年的“升级”成长,萧炎如约独上云岚宗,打败纳兰嫣然。

⑪爱潜水的乌贼:《诡秘之主3》,广州:广东旅游出版社,2020年版,第114页。

⑫谭天、项蕾:《克苏鲁元素对升级流叙事的自反——以爱潜水的乌贼作品为例》,《文艺理论与批评》2023年第5期。