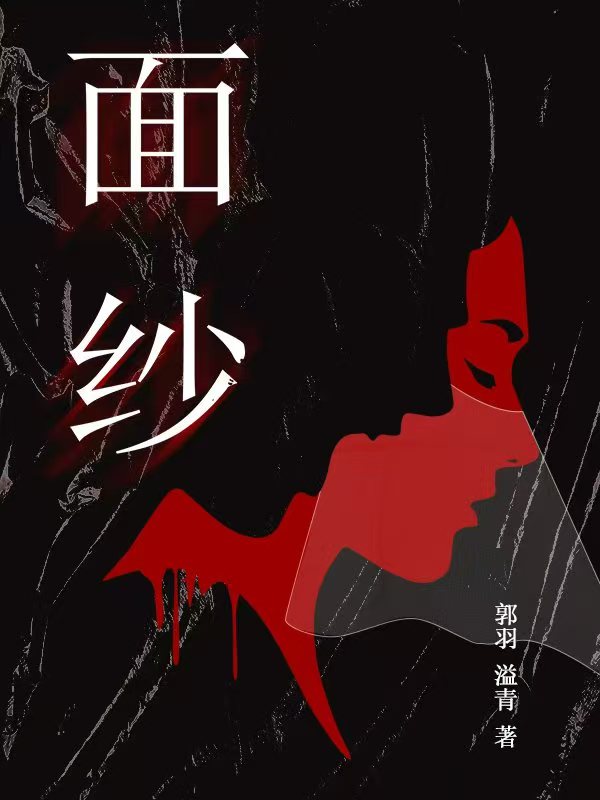

郭羽、溢青《面纱》:聚焦现实议题,探索人性深度

7月21日,由中国作家协会网络文学中心、浙江省作家协会与阅文集团主办的郭羽、溢青《面纱》作品研讨会在线上召开。中国作协网络文学中心主任何弘,浙江作协党组书记叶彤,阅文集团副总编辑田志国,专家、评论家白烨、欧阳友权、周志雄、夏烈、乌兰其木格、程天翔、涂国文、汤俏、周敏、战玉冰、谌幸,责编陈悦桐等20余人参加研讨会。会议由何弘主持。

《面纱》以悬疑类型为外壳,直指网络暴力这一社会问题,通过女主角黎敏被诬陷、遭遇“社会性死亡”,最终整容复仇的悲剧链,展现出网络舆论对人产生的深重伤害,触及了网络时代社会治理的深层困境。

何弘表示,《面纱》以文学的方式回应了“人是社会关系的总和”这一哲学命题,它揭示人不仅是生物性存在,更是精神性存在,这种对人性困境的洞察,使作品具备了超越类型小说的思想重量。《面纱》证明了网络文学完全能在保持可读性的同时,实现思想内涵与艺术价值的跃升,期待这样的作品能推动行业共识,使网络文学真正走上主流化、精品化的进程。叶彤指出,《面纱》以悬疑叙事为方法,揭示了网络舆论场的非理性与个体命运的脆弱性,其问题意识和现实关怀为浙江网络文学创作提供了新范式。

与会专家认为,《面纱》创新了叙事结构,某种程度上突破了类型小说的创作局限。小说采用“双案件+双空间+双女主”的复合结构,通过多线交织的叙事和颠覆性反转,增强了悬疑张力。循环多线叙事和复杂人物群像,打破了传统悬疑小说的单一逻辑,而把花枝岛作为集中一切关系与矛盾的“舞台”,又巧妙平衡了现实感与传奇性,展现了社会派悬疑的深度和艺术性。

此外,《面纱》不仅揭露了网络暴力的荒谬与残酷,更通过人物命运的纠葛,叩问人性弱点与社会伦理困境。小说将高考冒名顶替、重男轻女等议题融入情节,赋予了作品现实厚重感。“身份错位”作为核心隐喻贯穿全书,揭示了网络时代“群体正义”背后的道德盲区,呼吁的是对个体尊严真正的尊重。

郭羽、溢青坦言,社会派悬疑最大的魅力不在精巧的诡计,而在人心,《面纱》里的每一个谜团的背后,其实都是人性的抉择。他们想借作品中人物的命运,描画出普通人在时代褶皱里的挣扎与坚守。“面纱是透明的,人人似可望见其后的阴影轮廓,却又都心照不宣地维持着那份沉默的模糊。‘面纱’之名,也是对这种集体性回避的一个隐喻。我们怀着一种希望,希望我们都有勇气揭开面纱,辨认那些我们不敢直视的阴影,也辨认阴影里的自己。”