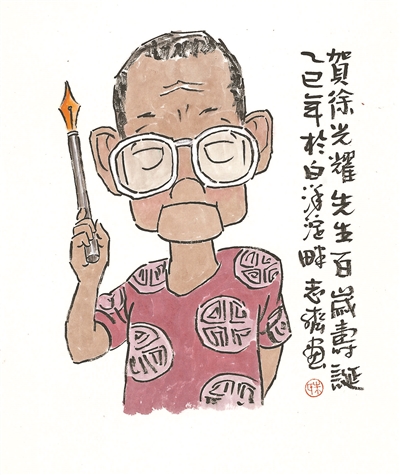

徐光耀:从红小鬼到嘎子之父 百岁人生铸就烽火笔魂

来源:北京青年报 | 李喆 2025年07月22日07:44

盛夏的阳光热烈奔放,怀着崇敬的心情,见到期颐之年的著名作家徐光耀,老人精神矍铄,目光中透着睿智与和蔼。徐光耀13岁参军,是经历过抗日战争、解放战争、抗美援朝战火锤炼的战士作家。《小兵张嘎》自上世纪六十年代问世以来,影响了几代读者,成为中国文学的经典之作,他也被人们亲切地称为“小兵张嘎之父”。

从100岁的老人身上汲取到的力量,令人感到沉甸甸的。徐老对文学的热爱、对历史的敬畏、对后辈的期许,无不令人动容,更让人感受到一位老作家的家国情怀和使命担当。80年后的今天,请徐老带我们回溯那段峥嵘岁月,感受红色文化的永恒魅力。

13岁的“红小鬼” 在强敌眼皮下突围再突围

1938年,河北雄县少年徐光耀目睹八路军途经村里,他们走着整齐的步伐,唱着雄壮的军歌,不打也不骂,反而进了院子抓笤帚扫地,拿扁担挑水,见了老头就叫“大伯”。这些人出来进去,尽仰着头唱歌,住了好几天,也看不出哪个是“官儿”来。他心想,这支军队真新鲜呀!一点也不像之前所见的“兵如匪贼”。见识广的人悄悄说,“八路军就是红军,是共产党,他们多年跟老蒋不和,抓住就杀头的……”大人们说得那么奇奥,更加逗起这个小小少年的好奇心。徐光耀便整天跟着这支军队去瞧稀罕,看他们演操、上课,跟他们一起学歌。

有一次,一连的人围个大圈,徐光耀看他们做“丢手绢“游戏。玩着玩着,有个挺清秀的战士被抓住了,就罚他站到当中去唱歌,他红着脸唱“工农兵学商,一齐来救亡。”唱到最后一句,右手往帽檐上一举,给大家敬个“罗圈礼”,敬得又谦虚又质朴,再加上害羞的笑,姿态十分生动。这一幕在他心里留下深深的烙印。回到家,徐光耀兴致勃勃、手舞足蹈地把这个见闻表演给姐姐,没想到姐姐也大为感动,说,“这真像个老实巴交的庄稼主儿”,笑着让他再做一遍,他就很得意地又做了一遍。

巧得很,过不几天,八路军一个班住到他的家里来,那个被罚唱歌的战士也在里面。小光耀高兴得不得了,故友重逢似地缠着他。原来,那个小战士叫王发启,安平县南郝村人,还真是个“庄稼主儿”。那时徐光耀家里喂着一头小毛驴,王发启便在操前课后牵着小毛驴去吃草,徐光耀跟着又玩又跳,形影不离。这样七八天,两人感情越来越亲密,就学着“桃园三结义”,郑重地“结拜”为好兄弟。结义那天,父亲还一发狠心,给他们包了顿饺子吃。

1938年7月,徐光耀一心要参加八路军,可是父亲百般不舍这个老儿子。他连哭了7天7夜,最后在姐姐的劝说下,父亲最终还是答应了。那一年,13岁的徐光耀追至驻扎在雄县昝岗的120师359旅特务营,成为与“嘎子”同龄的“红小鬼”。入伍当夜,他怀抱步枪难掩兴奋:“闭着眼瞎碰,碰上的却是正正规规的老红军!”

1939年深秋,徐光耀从特务营进入警备旅,在锄奸科当文书。警备旅政委旷伏兆尤其喜欢和信任这个能文能武的“小鬼”。1942年,日军5万兵力对冀中发动“铁壁合围”。反“扫荡”初期,徐光耀每天随队伍在日寇的铁丝网里钻来钻去,几乎是九死一生。

冀中的抗日形势到了最险恶的时候,为了保存力量,有一些干部需要外转。就是这次外转,徐光耀又差点送了命。当时30名外转干部没有带枪,全都是便衣,一人隐蔽在一家。那天一觉醒来,村子被包围了。徐光耀随着人群被赶到村里的广场上。日本军官命令在人群中挑出10个男人,徐光耀被挑中了。乡亲们心里明白这个半大小伙子就是八路,但没人指认。这些人三个一拨儿地被押进一个有梢门洞的大院子,随即传来一阵阵棍棒声,伴随着凄厉惨叫。徐光耀心想:自己这次是插翅难飞了。就在他眼睁睁看着老乡被打得奄奄一息,心里痛断肝肠、准备承认自己是被打散的八路军战士时,敌人接到传令,停止了对他们的审讯。

外转不成,徐光耀被分配到了宁晋县大队当特派员。他在那里战斗了三年,“清剿”与反“清剿”,突围再突围,在强敌眼皮下穿梭,和死神一次次擦肩,取得了一个又一个胜利。他目睹了“麦田被坦克轧烂,村庄在火中崩塌,遍地女人哭孩子叫”,这段炼狱经历成为他日后写作《平原烈火》的素材。

生死战场激发文学冲动 活下来的人有责任传扬他们

1939年,冀中遍地汪洋,淹了庄稼,也困住了鬼子,战争里难得有这么一个间隙。

徐光耀所在的锄奸科住在子牙河边一户人家,房东姓康,老两口有一个女儿叫缨子,和他年龄相仿。康老汉夫妻都很喜欢徐光耀,徐光耀对他们一家人也有好感。一天,徐光耀跟康大伯一家撑船去收玉米秸秆,康大伯问他有没有定亲,缨子也变得活泼起来。几天后洪水落下,鬼子又打过来,徐光耀和锄奸科离开了康家。

多年以后,徐光耀想起这段经历,才感觉到康大伯的问话是“听者无心,说者有意”。这段经历后来在创作《小兵张嘎》时,成了嘎子和英子一家那段情节。小说出版时,编辑认为这样的情愫在战争年代不可能发生,要求删改。徐光耀知道这是真实的生活,坚决主张保留。

残酷的战场更加催生他的创作冲动,徐光耀开始拿笔战斗了:“战士用鲜血创造的事迹太壮烈,活下来的人有责任传扬他们!”

于是,他怀揣四角号码字典行军,在战斗间隙、在行军途中,每到一处总想方设法找一些书来读。在硝烟中,他读了《聊斋》《西游记》等经典名著,也接触了鲁迅、郭沫若、冰心、丁玲、叶圣陶等新文学,他的知识和素养在自学中不断提高。很快,他就能借着油灯写战地通讯,写家信,甚至还能给墙报投稿了。

1944年调任军事报道参谋后,徐光耀开始以笔名“越风”在《冀中导报》发表作品。1947年1月,徐光耀到华北联合大学文学系插班学习,虽然仅有8个月的学习时间,在这里他遇到了许多文坛名家,其中对他帮助最大的是陈企霞、萧殷等。徐光耀由一个只会写通讯报道的文艺战士,成长为一名军旅作家,写作水平有了质的飞跃。

他充满热情完成的小说《周玉章》发表在《冀中导报》上,副刊主编萧殷还特意加了按语,给这位文学新人很高评价。这篇小说的发表,让他在军中小有名气。在联大走到哪儿,都能听到人们对他的称赞,还有的同学干脆拿着作品请他指导。这给了他极大的激励,静下心来,认真创作。

1949年7月7日,“七七事变纪念日”那天,徐光耀请了假,开始专心写作《平原烈火》。提起笔来,日寇的凶残、战争的惨烈、战友的英勇和英雄的牺牲都一一涌上心头。徐光耀后来回忆,这部小说的很多情节当时都是流着泪写出来的。初稿改完后,陈企霞把徐光耀叫到北京,当面改稿。把其中一部分内容抽出来冠名《周铁汉》先发表在了《人民文学》上,同时刊发了介绍和评论文章。文章发表不久,就被推介到苏联,这在当时是极大的荣耀。

为了书的名字,陈企霞又拉来厂民、秦兆阳等人一起讨论,起了30多个名字,但都不中意。还是秦兆阳接连说了好几个,最后确定为《平原烈火》。1950年6月,《平原烈火》由三联书店出版发行。

人民文学出版社1951年3月成立,同年5月开始出书,第一本就是徐光耀的《平原烈火》。作为新中国成立后第一部反映抗战生活的长篇小说,《平原烈火》一出版就引起了巨大反响,也给作者带来很高声誉。徐光耀成为令人羡慕的青年作家,许多大学、中学邀请他去作报告。

从战火中走来的文艺兵 要用笔继续为新中国战斗

1950年深秋,25岁的徐光耀挎着行囊走出前门火车站,恢弘的城门楼在秋阳下闪耀。这位刚以小说《平原烈火》轰动文坛的年轻作家,被选入新成立的中央文学研究所深造。中央文学研究所被誉为新中国培养作家的“黄埔军校”,是鲁迅文学院前身。在开学典礼上,徐光耀作为学员代表,站在郭沫若、茅盾、周扬、艾青、丁玲、张天翼等文坛巨擘前发言:“从战火中走来的文艺兵,要用笔继续为新中国战斗!”

别看在文研所待的时间不长,但徐光耀记忆深刻,他曾在日记里十分憧憬地写道:1951年9月的一个黄昏,与陈登科出游,遛在什刹海沿上,提起年龄问题,忽而一种感慨倏然而至:我入文学研究所11个月中,我竟是学得了这多东西,又是这般有意义。这11个月的日子竟是抵得过去生活的几年。啊!我真的可以说在这11个月中,长了好几岁。这样想着的时候,对如今的生活我是充满了这样的幸福感。

同年10月,徐光耀被选入中国作家代表团访问了苏联。回国后不久,徐光耀即奔赴朝鲜战场,在三八线的壕沟里待了8个多月进行采访。他到营里、连里,和战士们同吃同住,一直在战斗的最前线,连鼻子都冻伤了。其实,从入朝那天起,徐光耀就抱着为国牺牲的决心,他在日记里写道:到朝鲜来就好好干吧!就是牺牲了也不冤了,也不枉此生了!这样,我可以少计较个人得失,不必畏死,我能够更勇敢些!

1955年6月,徐光耀调到总政文化部从事专业创作。年轻的少校,风华正茂,意气风发。转过年的9月,北京前门外西河沿大耳胡同15号迎来三位特殊的住户。徐光耀与在总政文化部共事的胡可、杜烽三家搬进了这个四合院,胡可住北房,徐光耀住东厢房,杜烽住南厢房。历经多年辗转,31岁的徐光耀终于在北京拥有了安定的创作空间。在这个小院里,他文思泉涌,不仅完成了19万字《奔流的大清河》初稿,还开始了以旷伏兆将军为原型的《将军向我们走来》和《地道战》的创作,遗憾的是,因种种原因而未能面世。

那时的徐光耀不会想到,一场山雨欲来的风暴把让他推上人生的悬崖,继而催生了中国儿童文学史上最耀眼的红色经典。1957年,徐光耀遭受厄运,陷入困苦的境遇。就在他精神几近崩溃的时候,大画家黄胄伸手使劲拉了他一把。一次会后,黄胄强拉他到琉璃厂看画、赏画。一家一家画店转悠,黄胄不厌其烦地讲解,还撺掇徐光耀买一幅,并打趣说:“别留着稿费下崽,买一幅陶冶陶冶情操。”盛情之下,徐光耀买了一幅齐白石的《群虾》。回到家里,看着一群活泼自在的小生命,徐光耀突然有种豁然开朗之感,心灵有了慰藉,心神也变得安宁了。

为了不使自己崩溃,徐光耀转移注意力,把所有精神都转到写作上。这方法很奏效,在《平原烈火》里没有展开的“瞪眼虎”、宁晋县抗日大队的两个小英雄,还有许多英勇的八路军战士,一个个都在他脑海里鲜活起来,“嘎子”的形象越来越呼之欲出。

1958年1月,徐光耀开始动笔写《小兵张嘎》,起初名叫《刘故得儿》,后改为《张故得儿》,最后定名《小兵张嘎》。故得儿,是河北雄县方言,就是“调皮捣蛋”的意思。他铺开纸,大嘎子、小嘎子、老嘎子、新嘎子,伴着硝烟战火奔涌而来。当一个个真实的战地轶事被写成故事,一个“嘎眉嘎眼”的孩子站在眼前,他忍不住流泪了。

他用笔让嘎子活了 嘎子也让他活了下去

徐光耀后来回忆,其实早在几年前他就开始构思这部小说。身处逆境,倒成了一种“机会”,他将自己的理想融入了创作:“我眼中的嘎子活泼调皮,但在战场上又有出奇英勇的表现。”仅用两个多月完成的《小兵张嘎》小说和电影剧本,当时不能发表,于是他把创作手稿存放了起来。

一年多以后,徐光耀到保定市文联工作。1961年秋天,《河北文学》编辑张庆田到保定组稿,问徐光耀可不可以写点儿稿子。徐光耀于是问道,我有稿子您敢发吗?张庆田说,我敢向你约稿,我就敢发!小说稿《小兵张嘎》交给了张庆田。很快,《小兵张嘎》发表在了《河北文学》1961年第6-7期合刊上,接着迅速引爆全国,非常受读者欢迎。

《小兵张嘎》是徐光耀寓居北京期间,在曲折、彷徨中诞生的,同时也是徐光耀心有不甘,对命运的一种抗争。铁凝曾说,“他(徐光耀)用他的笔让嘎子活了,而被他创造的嘎子也让他活了下去。他们在一个非常时刻互相成全了彼此。”

导演欧阳红樱看到小说《小兵张嘎》,被深深打动,觉得如果拍出来一定会大受欢迎,于是开始联系改编电影。这时,导演崔嵬也意识到拍这部电影的重要性,最终电影厂决定由二人合拍。1963年,电影《小兵张嘎》在白洋淀开拍,当年年底上映,好评如潮。“嘎子”的形象深入人心,影响了一代又一代人,《小兵张嘎》成为难以超越的红色经典。

电影上映时,“小兵张嘎之父”徐光耀在影院暗处泪流满面——看到银幕上那个咬人堵烟囱的嘎小子,好像看到了当年青纱帐里那些“宁折不弯的小八路魂灵”。1964年秋天,徐光耀陪来保定的孙犁游抱阳山,孙犁告诉徐光耀:“光耀,你的《小兵张嘎》我读过了,写得很不错。”在当时,这样的肯定和评价给了徐光耀莫大的鼓励和安慰。徐光耀是铁凝的文学启蒙老师,铁凝曾经表示:“奠定了作为作家的徐光耀的作品,则是一代代孩子们耳熟能详的《小兵张嘎》。”

《小兵张嘎》火了,徐光耀却很快沉淀下来,又全情投入到创作之中。1977年,他的《望日莲》发表在《人民文学》上。徐光耀的写作激情喷薄而出,他似乎在用一篇篇作品宣告自己的回归。

他就像白洋淀的芦苇 叶碧根深且生命力顽强

回首往昔,无论是在保定市文联还是在河北省文联,徐光耀坚守着一方文学阵地,和文学后辈的交往透着关心、提携。他一直关心着下一代,关心他们的学习,关心他们的成长,令人感受到薪火相传的欣慰。

进入新世纪,徐光耀把自己闭关在太行山脚下一处废弃的小院。他自己挑水、生火、做饭,几乎与世隔绝,静静地回忆,深刻地思考,伏案疾书,用三个多月的时间写成《昨夜西风凋碧树》。时隔两年,他又写了《滚在刀尖上的日子》,回忆了抗战时期自己和战友们艰苦卓绝的斗争。徐光耀的两个长篇纪实散文,字字落地有声,回答了他内心永难磨灭的两大“情结”,让人读出历史沉疴和人生况味。

2001年散文集《昨夜西风凋碧树》获第二届鲁迅文学奖。九十高龄之际,《徐光耀日记》陆续出版,那些原生态的生命记录,提供了珍贵的历史片段,也让人再次看到徐老直抒胸臆,耿直无私的人品和文品。

徐光耀爱白洋淀,写白洋淀,多次到白洋淀。2018年盛夏,93岁高龄的他来到白洋淀参观徐光耀文学馆,看到这里的一草一木和勤劳淳朴的父老乡亲,游子之情令他感慨万千,挥笔写下“白洋淀风光好,英雄多,到处都有嘎子哥。”真正闲下来以后,徐光耀有了更多时间思考,闲暇时他还练书法、画画,陶冶情操。

99岁获金鸡奖终身成就奖时,他通过视频告白:“永远感激这片土地上的人民!” 这声谢意穿越80年烽烟:从雄县哭求参军的孩子,到琉璃厂看齐白石《群虾》悟生机的中青年,再到病房里对后辈说“干文学要不顾一切去迷恋”的世纪老人,不禁令人感叹——战士的脊梁从未弯曲,作家的笔锋始终滚烫。

喜欢徐光耀的读者都说,他文章的语言,他讲的故事,他刻画的人物,无不来源于他所经历的生活。有青年问长寿秘诀,他挥动右手掷地有声:“钻文学!我当兵钻文化,就为将来钻文学。钻着钻着,竟钻过了一整个世纪。”

徐光耀文运坎坷,但他扎得下根,经得起风浪。他就像白洋淀的芦苇一样,叶碧根深,生命力顽强。看似柔软,却有坚韧的品格,即便被风雨打压也挺拔不折,秋冬时芦花纷飞,以飘逸之姿融入自然,低调而生动。

如今,百岁高龄的徐光耀坐在房间里,阳光洒在案头。当被问及创作秘诀时,老人目光炯炯:“抗战史实,永远是取之不尽的源泉”。说这话时,眼前似又浮现出那个“嘎子”,书本合上,银幕上的形象和眼前的老人融合在一起,是那么的活灵活现。