《山西文学》2025年第7期 | 李达伟:忽隐忽现(节选)

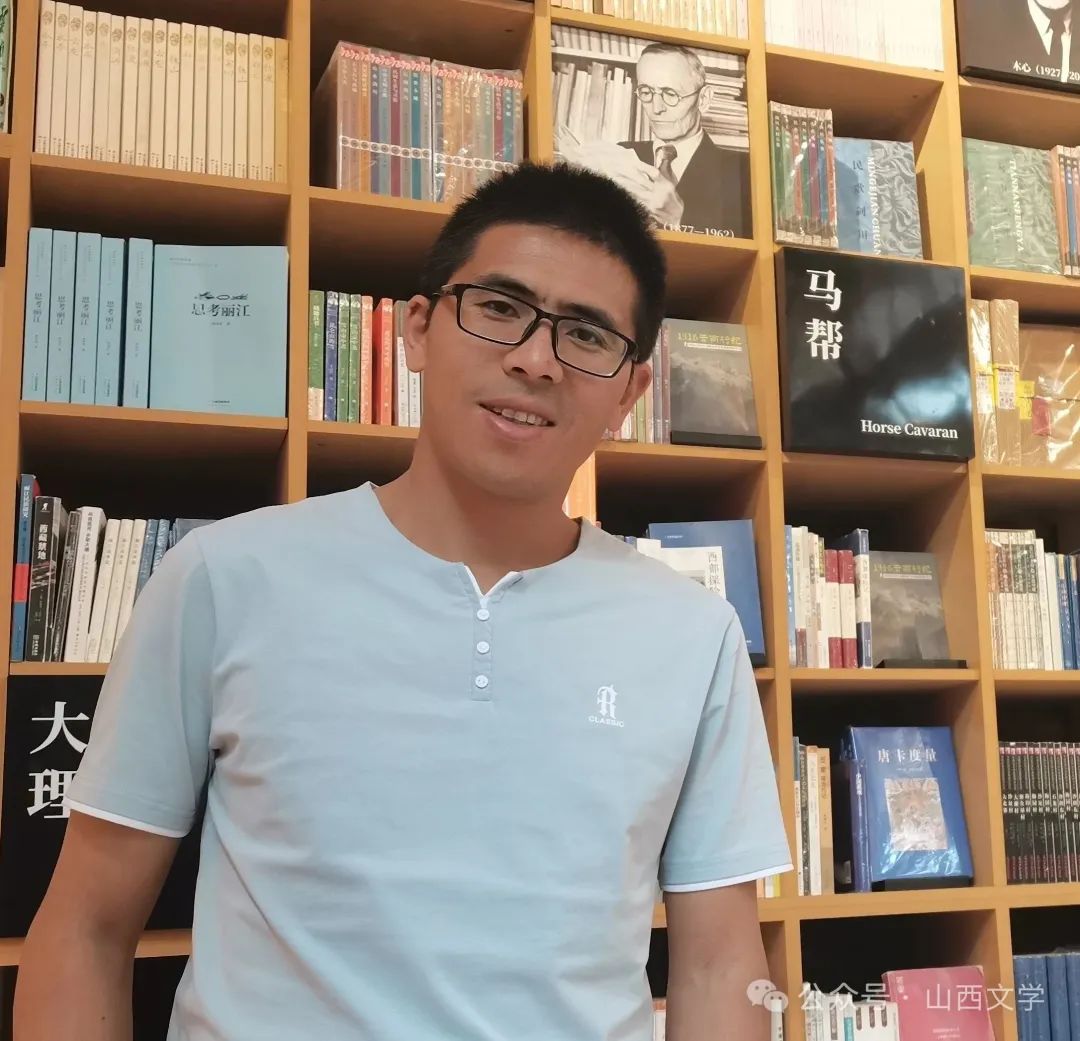

李达伟,1986年生,现居大理。中国作家协会会员。有逾两百万字作品见于《人民文学》《十月》《花城》《长江文艺》《天涯》《芙蓉》《大家》《清明》《青年文学》等报刊。出版有散文集《暗世界》《大河》《记忆宫殿》《苍山》《博物馆》等。曾获第十二届全国少数民族文学创作骏马奖、第十二届湄公河文学奖、第三届三毛散文奖、首届白马湖散文奖、第十一届云南文化精品工程奖、云南文学奖、云南省年度作家奖、滇池文学奖等。

1

我与评论家再次相遇了。上次和评论家见面,已经过去了很长时间。上次见面,是在省城。评论家来给大家讲课。他谈论到了一个年代久远早已废弃的军马场。废弃的军马场,被荒草覆盖。如果没有讲述与记忆,那个有着历史意义的马场,就会从现实世界中消失,然后彻底被我们遗忘。还有很多这样的世界,他们因时代的特殊需要出现,然后被时代的洪流吞没,被彻底遗忘。评论家给我们讲述着记忆与遗忘,又不只是记忆与遗忘。我们建起了一些记忆的墙。评论家曾经生活过的莫河驼场(是另外一个诗人无意间说起了评论家曾在莫河驼场生活了几年),曾经也一度颓败落寞。那里建起了关于莫河驼场的博物馆,人们出现在博物馆,我们又可以记起过去的一些东西。没有那些博物馆,我们就会像评论家提起的那个军马场一样,很快就让荒草把我们的记忆覆盖。军马的影子已经消失,连一般的马也见不到。评论家口中其实出现了一匹马,一匹被缰绳绑缚的马,马的主人不见,马啃食着那些荒草。强烈的对比与反讽,只有知道那里曾是军马场的人,才能理解世界之内充斥着的对比与反讽。看到那匹普通的马,评论家悲痛万分。如果没有借助记忆与讲述,通过一个落败的世界,我们根本无法想象一些现实。在莫河驼场,还有骆驼,一些供游客骑的骆驼,它们身上已经没有了悲壮感,却又多了几丝凄凉感。评论家的童年里,没有那样会让人感到凄凉的骆驼,当时的那些骆驼背负的东西更多。

曾经以为,我们都生活在苍山下,可以随时出现在诗人的工作室,现实并没有如一开始所认为的那样。诗人和其他人,从苍山下暂时离开,过一段时间,又再次回到这里。有次,在诗人的朋友圈见到了他们去往怒江峡谷,一直往上,来到雾里(一个村落),还来到了独龙江,世界神奇、美丽而洁净。当诗人出现在怒江峡谷时,是否会去见见他的那个朋友。我希望他们会有那样的相见。我的好友海魁原来在贡山公路局上班,多次邀约我沿着怒江峡谷往上,只可惜各种原因,直到他调离那里还未能成行,引以为憾。也许,某一天,我就会出发,听江声看流水被雾里潮润的空气浸透。我想在推窗就可以见到怒江或者是独龙江的房间里住一晚,就想听听江流拍击两岸的声音,那样的声音也会拍击着我,把我对河流的感觉再次拍醒。唤醒我们对于世界的感觉,那太重要了。江水快速流淌,江水慢慢变缓。那天,海魁再次来到了独龙江,虽是工作原因,却有故地重游的惆怅,大醉后与我通话,再次跟我说起沿着怒江峡谷往上的计划,同时说起了在独龙江工作的辛酸苦楚与幸福。下次与诗人见面,我们可能也会跟他谈谈沿着怒江峡谷往上的行程。

如果我真出现在怒江峡谷,就一定要再见见诗人的朋友,一不小心,这次他就会跟我说起在那里他找到了另外一种文学,一个世界对他认识世界的方式产生了影响和改变,他对文学与人生也有了新理解。他应该退休了。与评论家不同,评论家是在大学教书,评论家已经近七十,还没有退休。一个小学教师则不同,到了法定退休年龄,他必须退休。回忆教书的过往,他是否会有一点点遗憾,或者已经稍感宽慰,毕竟自己影响了一些人,一些人因他喜欢上了文学,喜欢上了其他艺术,他还鼓励了一些人,让他们对生活充满希望,面对挫折不屈不挠。他恐高,那些溜索于他就是灾难,但为了鼓励某个孩子要拥有勇气,他在一阵眩晕中坐上溜索渡过了怒江。他想起了那些过溜索以后,因恐惧眩晕而发疯的其他生命。看着那些每天坦然过溜索的学生,他羞愧不已,但那一次努力,所有的孩子都知道了一个恐高的人鼓起勇气,做了一件貌似不可能完成的事。我想起了自己在怒江上忐忑不安地唯一一次走过了铁锁桥,桥下是滔滔汹涌的混浊的怒江。退休之后的他,是否还会像以前那样在大雪封山的日子里,出现在那个村落,继续学习画唐卡?还有那个曾跟我们说起过自己被大雪封山后,曾在同一个村落里学习唐卡的女作家,是否在她的丈夫不幸离世之后,也会再次出现在那个村落,学习画唐卡,为了治愈内心?有个人说要让大家看看真正不同的生活。他跟大家说起了那个大雪封山的世界,我们都同意他的说法。我们又再次相信了关于世界的说法。

苍山下的那所大学再次聘请了评论家。他还有一两个月就从河南的那所大学退休。当获悉有关评论家的这个消息时,我还在老家,没能抑制住内心的激动。从老家一回来,我就希望能尽快见到评论家,每一次与评论家的见面,我都是一个相对合格的聆听者,听着评论家和他人谈论着关于文学与艺术。我们出现在了苍山下,那是一个茶园,里面有一些小公寓,专门让像评论家一样的专家住,曾经的茶园里还有一个餐厅,当时很是热闹,现在餐厅已经不存在,那里便安静了下来,评论家反而觉得那样的环境与他的心境太相投了,在那里可以安静地看看书,写写文章,也有助于思考。评论家给我的新书写了一篇很长的序言。评论家说那篇序就是在那里写的。评论家并未把更多的时间放在谈论那篇序言上。评论家像父辈对于后辈那样,说了一些鼓励之语,真是语重心长,让人感动。然后就转而跟我们谈论起了文学与人生,他在那一刻是无比文学化的人。每次与诗人、评论家和翻译家他们在一起,我总是很激动,即便也总是忐忑不安。我激动的是他们谈论的那些话题。那些文学与人生的话题,总是让人沉迷其中。那种沉迷,像极了我对于河流的沉迷。河流让人心醉神迷,我有意选择了一些溪流,还有一些河流,我跟随着那些乌鸦沿着河流往下,那些乌鸦能嗅到一个人内心被血肉包裹着的腐骨,同样还能嗅到腐朽的孤独与沉思。我听着评论家继续谈论着文学。还有几个人加入了其中,一个曾经的法学教授,一个在我看来多少有些神秘却很尊重文化人,也懂文学的企业家。企业家谈论的话题,总是很庞杂,他谈到了我们一些人对文化的极端追求与崇拜,这样的极端性让文化呈现出了它完美的一面,这往往在艺术上可略窥一二,同时也会让文化呈现病态的一面,他提到了过往时光中对于裹小脚的喜爱,这是对于文化极端追求之后的病态,病态美的追求还体现在其他方面。时间在谈话中转瞬即逝,我们相互告别。时间又匆匆过去了好几天,因为当地举办的一个诗歌节,我跟评论家再次见面了。

评论家与我坐着一辆中巴车,要去往一个古镇。我要说的是路上。车上还坐着一些很有名的诗人。谈到那个古镇,我滔滔不绝,我爱人曾在那个古镇教书几年,我女儿出生后曾在那里住了一段时间,附着于那个古镇的浓厚情感,让那个古镇存在的意义已经超越了它真实的本身。我有意坐在评论家旁边。我从谈论自己的过往中停了下来,评论家谈起了文学。那是一段可以谈论很多东西的路。我们再次谈到了他的童年。关于评论家的那段童年,是我特别想多了解一些的。在昆仑山下生活了几年,那样的生活对我太有吸引力了。我已经无数次想象过在昆仑山下放牧骆驼的场景。那是一个充满诗意的场景。诗人的童年和过往,评论家说他只是了解一点点,还有一些过往可能诗人也不愿意再提。窗外出现了粉红的洋芋花,我们暂时不去谈论诗人,评论家跟我谈到了他第一次见到的是洋芋花和豌豆花。去莫河驼场的时候,评论家还很小,那是还没有记忆能力的年龄,许多人去往那里,一些人是开垦那些荒地,一些人是去往驼场。驼场里养着好几万头骆驼,想象一下,当它们出现在昆仑山下的旷野中,有落日,还有它们喜欢吃的骆驼草,还有斑驳的雪。当它们驮着物资行走在昆仑山上,那样的场景无比悲壮。昆仑山与苍山不同,评论家说昆仑山给人更多的是无尽的苍凉感,特别是秋天,万物开始凋零,寒冷慢慢侵入骨髓。幸好评论家出现在那里时是不谙世事的孩童,只会感觉到纯粹的寒冷,昆仑山和昆仑山下的世界有了各种色彩,那些会让儿时的他感到惊讶的风景,也是在评论家一生中经常会冒出来的色彩。那些本应是世界荒凉的色彩,反而在评论家的生活落入低谷,在受到一些人无端中伤之时,拯救了他。回到记忆的深处,众多的骆驼出现,评论家也拥有了自己的第一只小骆驼。放牧骆驼的时候,他感受到空气中自由的气息。评论家成了一个放牧骆驼的人,他曾以为自己的一生都将以放牧骆驼度日,某种意义上,他的一生确实是在放牧那只永远无法长大的骆驼。幸好那只骆驼无法长大,不然它可能也将与众多的骆驼一样,命运多舛。短短的五年,许多骆驼死在了路上。那些公路,是用骆驼的肉身堆积出来的,还有骆驼背后的民工。疲惫无力的骆驼在昆仑山下,面对着行将干涸的河流喘气,评论家混入了放牧骆驼的人群,看着疲惫的骆驼,内心的忧伤直到现在依然很清晰。他们又有了记忆过去的能力。

多年后,评论家再次回到当年生活的地方,他认出了一条干河道,田地荒芜,杂草丛生,还有一些坍塌的窑洞。那条干河道里是否曾有过一条在评论家看来永远不会干涸的河流?评论家已经无法肯定,记忆中真有过那样的一条河流。评论家绞尽脑汁回忆着,那条河道一直就不曾有过真正的河流,只有雨季,雨水会流到那个河道,给人以一条河流的错觉。只是与现实中不同的是那些草一直在记忆中长得很繁盛,那同样也是记忆的错觉,毕竟我们都能够肯定的是,那些草只有在一些季节里繁盛,在秋冬季节,它们就会枯败凋落。我们的记忆选择了某些碎片,并把那些碎片无限放大,给自己制造一些错觉。我们活在记忆的错觉中。我们也活在现实的错觉中。那样的一次回乡经历,变得思绪万千,变得无比缓慢。他一个人完成了那隐秘的寻找过程。我们都在寻找,我们都在感受,我们在认识世界的同时,又在努力认识自己。这么多年,那么多的地名被他抛到了身后,某种意义上也意味着自己的生活里充斥着的漂泊。他回到了儿时生活过的地方。他没能一眼就认出来。那个世界已经与他记忆中完全不同,已经面目全非,荒草把曾经生活过的痕迹覆盖起来,还有一些淡淡的被荒草和尘土掩埋的气息在世界里游走飘散,他儿时在这里留下的气息,他记忆里的气息,他定定地站了一会,是故意站定,是无意站定,他深深吸了一口气。他凭借感觉认出了当年的窑洞,进入坍塌的窑洞,窑洞里同样长出了草,墙上残剩的旧报纸佐证了评论家记忆的无误,那是让人无端生出一些悲凉感的东西。继续回到记忆中。那些藏得很深的记忆开始浮现出来。评论家爬上了窑洞顶,洋芋花和豌豆花在窑洞上面的田地里开得绚烂异常,它们猛然就进入了评论家的眼睛,它们如闪电如阳光刺入眼眶,有一会儿,诗人的眼睛被那些往日时光刺痛,眼泪直流。评论家揉了揉眼睛,洋芋花和豌豆花纷纷扬扬坠落,消散于无形,只剩下现实中的那些荒草与破败(从自然本身而言,与破败无关,从那些生活的场景而言,又是破败无疑)。当评论家再次从驼场离开时,那些破落倒塌的窑洞上,又纷纷长出来洋芋花和豌豆花,它们比记忆中开得更加绚烂。一些色彩会被时间吞噬,褪去它们最绚烂的那一面,一些色彩也将拥有对抗时间的力,一直灿烂。这近乎是评论家的原话。我去过一次青海。由于一些原因,我最终没能去往海西。我往另外一个方向走。在青海的那几天里,我跟好些人说起了评论家。许多人对评论家很熟悉,评论家就像是他们从童年时就拥有的一个玩伴。评论家曾经生活的地方是海西,离青海的省会西宁还很远,但因为评论家的原因,我们并未觉得海西有多远。他们说起了评论家的一些过往,他们也不断矫正着我在想象中对于世界的错误重构。于评论家而言,昆仑山没有我想象中那么近在咫尺,昆仑山在远处,但在昆仑山下放牧骆驼,这样的说法也没有错。矫正我空间的人,就曾在真正的昆仑山下生活了几十年。我想象了一下,不远处就是昆仑山,评论家无数次朝昆仑山望着,最终他无法抑制住自己对昆仑山的渴望,骑着自己的骆驼朝昆仑山奔去。我走的是摄影家曾多次走过的路,我看到了在天空盘旋的秃鹫。当我们一群人聚拢在那个群山围着的山谷时,它们就像是在向我们示威,那些微渺的黑色的星点,越来越清晰,我看到了黑点渐渐变大,渐渐看清了飞翔的形状。在这之前,我从未见到过那么大的秃鹫。那时候,内心的惊惧之感出现了。与我的惊惧慌乱不同,我看到了一些小孩在自顾自地玩着。有个小孩来到我们旁边,并未言语,只是从她的眼神中能看到一些渴望,我们身上空无一物,同行人中的一个在包里寻找着糖果,一个高原的孩子需要像糖果一样的东西,没有找到糖果,只找到了一支黑色的笔,诗人把笔给了小孩,有点不好意思地跟小孩说,只有笔,好好学习。当我把目光从被高原的阳光灼伤的脸上收回,把头抬起朝空中继续望时,天空中已经没有任何一只秃鹫。

我想跟评论家说说那个古镇中的一个老人。在很久以前,来到那个古镇时,无意间看到颤颤巍巍的老人,正在他杂乱的铺子里制作版画,刻的是一些英雄人物,那次他正在刻的是林则徐。在一块黑色的木板上,刻出一个木色的人物。他不只会制作版画,他还会唱板凳戏(一种地方戏曲),我看到了他制作版画的过程,却没听过他唱戏的样子。时间已经渗入他的皱纹,他的肉身已经衰颓,从他说话,从他为我打开另一道门时的蹒跚磕绊,都在暗示我一些东西,毕竟已经是八十多岁的人了,余下的日子似乎清晰可见。我找寻着老人的铺子,铺子紧闭。我告诉自己应该是忘记了那个铺子所在的位置。古镇与我以前出现的时候,已经大不相同。那个应该是老人的铺子上,未贴有任何关于老人去向的信息,也未有任何对联。如果是挽联的话,老人的人生便一目了然。没有挽联。没有任何的暗示。我也未问对那个古镇很熟悉的施剑清,他熟悉古镇中的那些古老建筑,他也看到了人们对于古镇的修复,他也一定很熟悉那个老人。我想象着那个老人暂时离开古镇几天,或者是要彻底告别那个铺子,与自己此生拥有的身份一一告别。那个告别的过程充满了感伤与无奈。一些人像老人一样,短暂出现在我们的生活中,我们无法真正对他们的人生与命运做任何准确的评价。在古镇中,我们还唏嘘地提到了另外一个因抑郁选择离开人世的人,我们无法想象一个人在承受着生活之苦痛时的难熬。

在谈论人的苦痛之时,我们也谈到了快乐与幸福。当我们谈到快乐之时,我总会想起那几个来自新疆的音乐人,哈萨克族的民间艺人,自由组合,近乎家族式的乐队,已经成立有二十多年。他们的音乐节奏都是欢快的,他们在与我们接触的过程中,时刻表现出来的都是快乐的。作为他们领队的赵老师说,哈萨克族是一个快乐的民族,他们沉浸于各种快乐中,他们并没有为名利牵绊,他们永远会自得其乐。他甚至调侃他们,他们真就是自己在快乐着,快乐得让人感到不可思议。与他们在一起的时间,只是短短的四五天,他们谈论着自己的音乐,他们可以随时随地弹起冬不拉,让大家感受着欢快的音乐,他们的快乐一直感染着我们。他们有时会跟我联系,只是问我什么时候真正来新疆,感受大地的广袤与他们的热情。我向往那片地域,高考结束填志愿,我写了新疆的一所大学,还填了内蒙古的一所大学,最终成绩很差,没能如愿。对于这两个世界,我更多是借助想象来完成想要的抵达。当那些新疆的朋友唱着无比欢乐的歌曲时,我们还在苍山下听到了其他类型的音乐,一些是丧调般的哀伤,唱诵失败的爱情,还有些沉重的音乐,只有他们的音乐永远都是欢快的。其中有个人说,在苍山下他感受到了自己成为牧人骑着自己的马,踏在茫茫雪野或是油绿草原时的轻松与自由。评论家在新疆时,他出现在了这些民间音乐人的家乡昌吉,他出现在了一些牧人家里,评论家在他们的快乐与热情的感染下,身份成了诗人。当他们把自己家乡的自然风光,还有他们在家里其乐融融的氛围给我们看时,我们终于明白了他们为何一直能那么快乐的理由。

无论是诗人、翻译家还是评论家,我对他们的人生与命运的了解,也很少,少到我其实无法真正把握他们的一生。我面对着的都只是他们人生的碎片。评论家一直还未能与自己的那些身份告别,他在很多人眼里就是评论家和大学教授、博士生导师。在一些人眼里,他还是诗人,他还是一个父亲,一个外公。他跟我们说起了,当自己的女儿生下儿子之时,他的亲家都围着小孙子,因为太过喜悦,没能顾及女儿,只有评论家和妻子顾不上去看小孙子,一直是围着虚弱的女儿,女儿生娃之后的模样让评论家感到很是心疼。他还是一个慈祥的外公,他说孙子总会想他,他也总会想孙子,从孙子身上他发现了小孩天生敏锐的感受力,他偶尔会感叹,感受力似乎无法通过训练就会越来越强,反而是伴随着年龄渐长而不断退化。他一说,我才意识到是手机在吞噬着我的感受力,我是应该把手机放下来,真正去感受世界的真实,也真正去训练自己的感受力。再过一段时间,评论家将在苍山下延续着他的大学教授、博士生导师这样的身份。一些人会因为遇到他,而对世界有了新的认识,他将以渊博的学识和对于美学的判断力和鉴赏力,影响着一些年轻人。如果真能对一些人产生有益的影响,评论家定会欣慰不已。只是我能肯定的是评论家的一些品质,是无论怎样都无法被一些人继承和延续,很多人缺乏评论家的勇气。

古镇之行结束后,我们并没有相约出现在诗人的工作室,我们已经有很长时间没去诗人的工作室了。我们不知道诗人是否就在那个工作室里,还是出现在了旷野中。我没有联系诗人。评论家也只是提到了诗人。大家都想知道诗人的近况。大家并没有去问。工作室是室内,我无数次提到工作室,我是无数次进入室内,想努力进入一些人的内心深处。其实我也是不断出现在旷野中,我们谈论的很多话题与旷野有关,与在旷野中和世界和解有关,室内的很多艺术作品的主题是旷野,我们既在室内,亦在旷野中。

这次,评论家与平时偶尔回来大理住几天不同,评论家像当初一样回到了大理,即便物是人非感很强烈,我们聚会的人只有寥寥几个,还有几个大学教授。有一刻,我在想是不是像翻译家一样的人,也会像评论家一样再次回到苍山下?他们中的很多人再次回到了苍山下,苍山下的世界再次喧闹起来。苍山下的世界,是开始变得无比喧闹,不是因为像评论家一样的那批人,而是涌入大理的那些旅游的人,他们在燠热的天气中,打个卡就离开了大理,每个人被大理吸引的东西都不一样。我不喜欢那些喧闹的人群。我在那样的世界里,会莫名焦虑。苍山下一年一度的三月节又到了,真是人山人海。我们需要那样的喧闹,这样的喧闹我又是喜欢的。我们看了一会儿赛马,精彩得让人情不自禁就站起来为骑手呐喊加油。我们在意犹未尽中离开了赛马场,烈日开始灼烧着人们,但还有很多人并没有要离开的想法,我们能想象他们还将为一个又一个骑手加油呐喊,真正是处于一种放松的状态中。那些骑手,很多都是年轻人,还有十几岁的孩子,他们与马之间的默契,在滚滚尘埃中,忽隐忽现,我们替他们担心着什么,他们又用行动让我们悬着的心落了下来。电影《五朵金花》中,也有一些人表现着马术。眼前的那些人其中有一些是彝族,他们生活在罗坪山上,他们在那些高山草场上骑着马自由驰骋。我们好多次提起他们,也想找机会去往那些天然草场,那里有着一个跑道,像极了眼前三月节上的那个跑道。一个又一个骑手。一个又一个孤独的骑手。一个又一个暂时还不知道孤独的骑手。一个又一个有着梦想的骑手。他们来到三月节,一个既是现实,又是幻梦般的世界。他们中的一些人实现了梦想。其中有一个女的也实现了梦想。她挣脱了婚姻包办的残酷现实,追寻自由与爱情,不断精进骑术,她成了靠赛马改变命运的第一个人。别的那些人,可能也在隐隐希望像她一样靠骑术改变命运。

评论家梦到了骆驼,一只孤独的骆驼,评论家曾经生活过的世界,在梦境里变得荒芜苍凉,近乎寸草不生,那只骆驼在那样的环境里,苟延残喘。评论家在梦中,拉着骆驼在昆仑山下急速奔跑,想从那个已经变成荒漠的世界里赶紧退去。幸好只是惊梦一场。评论家在现实中真正出现在那里之后,他嗅到了那些熟悉的曾经伴他度过几年的植物气息。童年中的气息,越发变得浓烈,就像是童年中的挫折也随着年岁渐长被越发放大。一些生命成了我们与世界之间的链接,是它们让我们突然意识到世界的存在,对于评论家而言,无疑是那些骆驼,于诗人是苍山上的小熊猫,而我是那些我们一直在庙宇里找寻着的蜘蛛一样的生命,它们的存在让我们对世界的认识进入了另外一个维度。我们开始通过那些生命本身来认识一个世界。

当再次出现在工作室,那些喧闹的东西被阻隔在了外面。我们又将以另外的方式谈论着一些话题,有些话题可能会与三月节有关,在三月节上停留的时间可能不会很长,我们又开始谈论着关于艺术与人生的话题,我们又开始聊着记忆与遗忘、离开与归来、衰老与失去、无奈与颓丧,以及梦想与希望的主题。不知不觉间,太阳从苍山上落了下去。我们走出了工作室。这次诗人走在最后(他要把办公室锁起),评论家在我前面(评论家再次以教授的身份回到了苍山下),翻译家没有出现(他在北京,还未退休),诗人就像是评论家和我被拖长的时间。诗人的猫,在我们从工作室离开时,早已不知去向。我问诗人他说不用担忧猫的下落,也不用在小区里喊着猫的名字,猫早已往家的方向奔去,它也要经过那个打卡点,它同样早已对那样的情形感到习以为常,只是它要经过马路时,必须观察,瞅准机会才快速经过马路。猫可能还有着自己秘密的路。诗人给猫留了一个口子,口子有时会被蛛网缠绕,猫不管那些蛛网,蛛网粘在了猫身上,猫的形象让人忍俊不禁。我们都不敢肯定,下次出现在工作室里又不知道是什么时候。我还是希望,那样发生在工作室里的相聚能经常发生。

……

本文为节选部分,刊于《山西文学》2025年第7期