程皎旸中篇小说集《打风》:以文学之笔勾勒都市人生风暴

活动现场

2025年5月17日,由作家出版社主办的青年作家程皎旸中篇小说集《打风》新书分享会在北京RENDEZ-VOUS书店举行。活动特邀作家阿乙、评论家宋嵩、作家侯磊及艺术家能尖日等嘉宾,共同探讨这部聚焦香港都市生活的文学作品。作者程皎旸以独特的视角和细腻的笔触,将职场、人生隐喻与香港社会的多元面貌交织,为读者呈现了一场关于生存与突围的文学盛宴。

从北京到香港:程皎旸的双城叙事

活动伊始,主持人宋辰辰向读者介绍了程皎旸的创作背景。程皎旸坦言,自己10岁至17岁在北京生活,18岁移居香港,这种“双城记忆”深刻影响了她的创作。“北京是我文学启蒙的起点,而香港则是我观察都市生活、探索人性的窗口。”她表示,小说中每个角色都是“天选打工人”,而香港的繁华与暗涌、台风与风暴,恰是这些角色命运的绝佳隐喻。

程皎旸特别提到,香港的八号风球(台风预警)是她创作的重要意象。“八号风球”虽象征“放假”的欢愉,却也暗含职场人被迫“卷入”的荒诞——风球总在深夜突降,次日却可能骤降为三号,这种黑色幽默,正是她笔下角色们生存困境的缩影:在风暴中挣扎前行,却在风暴过后仍需直面生活的七零八落。

程皎旸解释,“打风”是粤语对台风的直白表达,既体现香港市井生活的鲜活,又暗含“与风搏斗”的隐喻。“风无形无相,我们如何‘打’它?”她反问,引发现场共鸣。书名最终定为《打风》,既保留了粤语的俚语趣味,又以“打”字点出人与命运抗争的勇气。

小说集由多个中篇组成,每个故事都聚焦职场人的生存困境。程皎旸以冷静而犀利的笔触,刻画了投行精英、渔村后裔等不同阶层的“打工人”。台风不仅是自然现象,更成为象征人生风暴的符号——有人在风暴中迷失,有人却在废墟中重新站起。她坦言:“我希望读者能与角色共同思考:当风暴过去,我们该如何面对那个支离破碎的世界?”

封面设计:香港社会的“海面镜像”

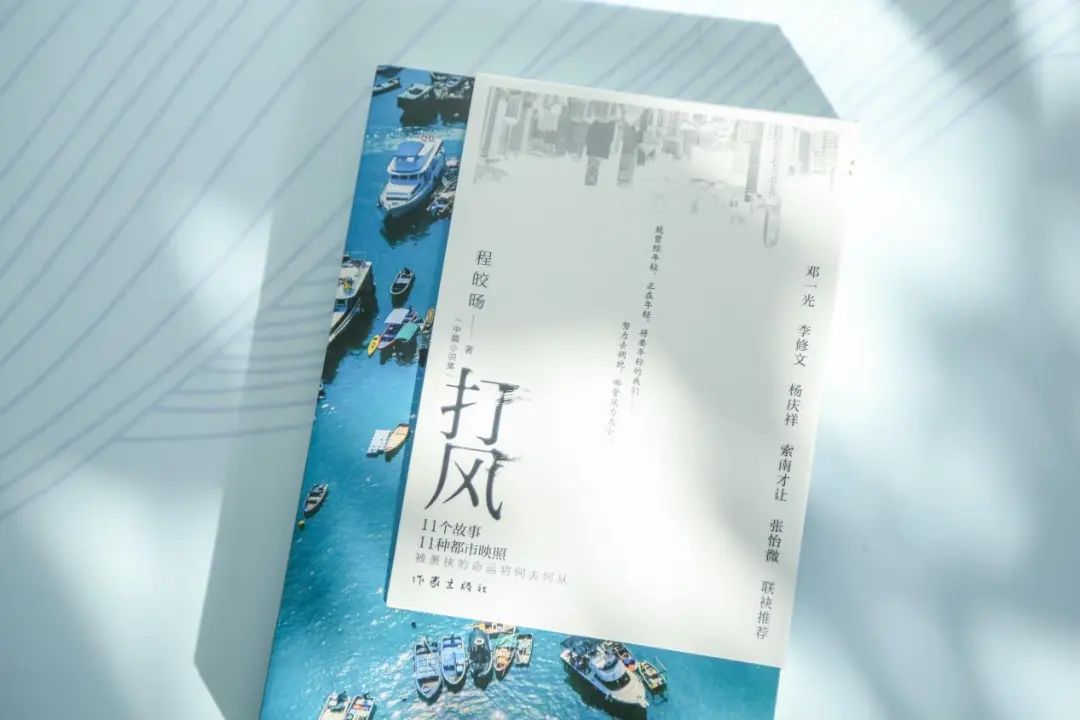

《打风》的封面设计极具巧思。外封以程皎旸的街拍照片为底,呈现香港海面上大小船只交织的场景:豪华游艇与简陋渔船并存,象征香港社会的阶级差异与多元共生。内封则以模糊的街景摄影,暗示城市中个体的渺小与坚韧。

“香港的海是分层的,”程皎旸解释,“海景豪宅的主人俯瞰着维多利亚港,而住在‘夹缝海景’的普通人,只能从楼缝间窥见一线蔚蓝。”这种视觉对比,恰如小说中角色们的命运——有人乘着“游艇”追逐梦想,有人驾着“渔船”在生存线上挣扎,但每个人都在“打风”的浪潮中奋力前行。

嘉宾点评:一部“香港社会的文学切片”

作家阿乙表示,程皎旸作为90后新锐作家,以活力打破汉语文坛传统模式,其作品聚焦都市普通人的生存状态与奋斗精神,突破乡土文学主导的创作范式,填补城市文学空白,以现代性书写替代历史惯性。当前文学因新生代作家的创新进入黄金期,呈现多元化格局。

评论家宋嵩认为,《打风》以小见大,通过个体故事折射香港社会的复杂生态。“程皎旸的笔触既有对底层的关怀,也不回避对资本的批判,这种平衡让作品既有温度又有力度。”

作家、诗人侯磊则赞赏小说的语言风格:“她用粤语的鲜活与普通话的精准交织,构建出独特的文学质感。”

艺术家能尖日则从视觉角度解读封面:“海面的船只如同香港的隐喻——看似平静的水面下,是暗流涌动的生存博弈。”她提到,程皎旸的摄影作品与文字形成互文,让读者在视觉与文字间感受香港的“风暴美学”。

读者寄语:在风暴中寻找光亮

活动尾声,程皎旸以粤语说出本书的封底语:“打风都打唔甩!”(意为“纵使台风肆虐,也要坚持前行”)。她鼓励读者:“生活或许像台风般不可抗,但每个人都是自己命运的‘打风者’。《打风》不是绝望的哀歌,而是对勇气的礼赞。”

《打风》现已由作家出版社正式发行,其独特的都市叙事与香港文化视角,为当代文学注入了一股清新的风暴。正如程皎旸所说:“风过之后,总有人会重新站起。”这部作品不仅是程皎旸的文学宣言,更是给每个在生活风暴中前行者的温暖慰藉。