刘庆邦新书《挂在墙上的弦子》分享会在京举办

活动现场 摄影:邹磊

3月1日下午,著名作家刘庆邦携全新中短篇小说集《挂在墙上的弦子》做客北京雍和书庭,以“丰饶的自然,有情的人间”为主题,围绕自身创作经历、文学的情感、创作技巧等话题,向读者分享了小说集创作背后的故事。

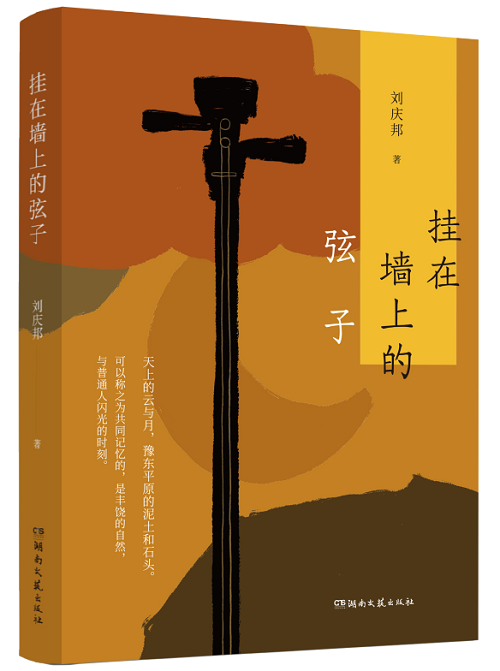

《挂在墙上的弦子》由湖南文艺出版社2025年1月出版 湖南文艺出版社供图

小说集《挂在墙上的弦子》收录了刘庆邦最近几年创作的8个短篇和1个中篇,内容上涵盖了作者长期关注的农村、煤矿、城市三大主题,是刘庆邦中短篇小说创作的最新呈现。这些作品接续了沈从文、汪曾祺等文学名家的文学传统,是对豫东农村和矿区生活的诗意描写,作家用质朴的文字展示了平凡人物背后温柔而丰富的精神世界,记录着我们日常生活中正在消逝的传统与人情之美。

“未成曲调先有情,我用情感给小说定调子”

小说集中,不论是《挂在墙上的弦子》中不离不弃相知相守的患难夫妻,还是《花篮》里变工地废弃炮线为艺术品的煤矿工人,还是《终于等来了一封信》里痴情等待心上人的少女,每个人物身上都充满了情感的力量,作家也总能把最简单的生活写得触动人心。小说为何能令人感动,刘庆邦坦言,“写作前我都会给小说定一个调子,与音乐一样,定不好调子,弦就不能拉响,小说定不好调子,就可能迟迟无法动笔。那用什么定调子呢?就用情感,就是所谓的转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。”

刘庆邦还强调,写作时作者先得把自己感动,作品才有可能感动读者;要处理好理性与情感的关系,只谈理性不谈情感的小说是无法触动读者的,不管题材如何,情感充沛的小说才有恒久的生命力。以《挂在墙上的弦子》为例,这篇小说取材自一个真实的故事,一个来自城市的姑娘因为喜欢听弦子,义无反顾嫁给了拉曲胡为生的琴师,跟他到农村生活,后来也一同经历了种种困难和波折。小说人物在非常艰难困苦的境况中,依然保持着对音乐的热爱,这份热爱既可贵,又恰恰出自普通人天然的对美的追求,因此就具有了引起共鸣的强烈感染力。《花篮》则调动了很多对自然之美的描写,而且把炮线织成的花篮作为贯穿小说的线索,借此表达矿工在沉闷工作环境中对美的渴求。这些生活细节再结合小说特殊的时代背景,与普通人对善良、对美的呼唤自然形成鲜明的对照。关于时代的隐痛被埋藏于诗情画意的生活风景下,成就了小说高度的审美趣味,读者读这篇小说时,既有诗意的体验,也感受得到文字背后沉重的反思。

如何写作:敏锐、分寸感,保持思索

谈及如何写出一篇理想的作品,刘庆邦从三个方面分享了自己的文学经验。首先是敏锐,即作家对生活、对细节的感受能力。刘庆邦认为,敏锐是成为作家的一个重要条件,这一方面来自一个人善良的天性,比如看不得别人受苦,看不得别人落泪,看到后自己心里也觉得难过,这是由内而发的天性,也是成为作家最基本的悲悯情怀。另一方面,保持敏锐的能力也离不开后天训练。从事写作需要有意识地保持一颗童心和好奇心,对细节充满兴趣,只有保持作家的这种天性,加之长期训练,创作的素材才会源源不断。

如何把素材转化为作品,把握文字的“度”,又需要作家的分寸感。《挂在墙上的弦子》中诸多篇目都有浓烈的感情,读来却并不让人觉得激烈或紧绷,反而通篇贯彻了润物无声、言有尽意无穷的叙事态度,其中就有作家对分寸的控制。“小说所谓内敛、含蓄、留白等等功夫,都体现在分寸感上。小说的情节布置、细节运用,包括语言修辞,都有不及、正好、太过三种状态。处理好这三者的平衡,对作家而言是不小的考验。”刘庆邦说。

除了敏锐和分寸感,思索对创作也至关重要。刘庆邦认为,作家思想水平的高下,最终决定了作家的水准。对作家而言,思想的训练,需要用一生的时间去坚持。在每一篇作品里,都要有新的思考、新的表达,不断更新、深入自己的认识,表达对事物的独特看法,绝不重复自己,这些都是作家应有的创作态度。当然,刘庆邦还强调,写小说是从感性到理性的过程,在这个意义上,小说便与哲学发生了关联,但小说不是哲学,但小说创作离不开哲学的支持。

活动现场,刘庆邦还就小说篇幅、写作训练、阅读心得等话题与文学爱好者分享交流。他认为,短篇小说对创作者要求极高,如同百米短跑,需要时刻保持爆发力,如今写短篇小说于他自身能力与体力而言,既是挑战,更是锻炼。谈及对年轻写作者的鼓励,刘庆邦强调,要珍视对文学的热爱,因为爱好是非常重要的,一个人爱好什么时,这其中很可能蕴含着天赋,将来也很可能会朝着这个方向发展,要在写作道路上坚持下去,终将会有收获。