《万松浦》2024年第5期|汗漫:烬余犹涵芬(节选)

在历史的浩渺烟云中,张元济是文化传承的巍峨灯塔。商务印书馆遭日军重创,涵芬楼化为灰烬,他却如坚毅的舵手,引领复兴之舟破浪前行。

张元济一生矢志典籍整理,汇聚贤才。《百衲本二十四史》《四部丛刊》等扛鼎之作问世,似熠熠星辰闪耀知识苍穹。乱世之际,勇立潮头,联合同仁组建文献保存同志会,护古籍于危难,守民族精神之根本。

他于风雨如晦中播撒文化火种,燃起传承烈焰;在文化荒芜中播撒希望种子,培育葱郁的学术森林。张元济的岁月长卷中,已满是文化坚守与奋进的墨痕……

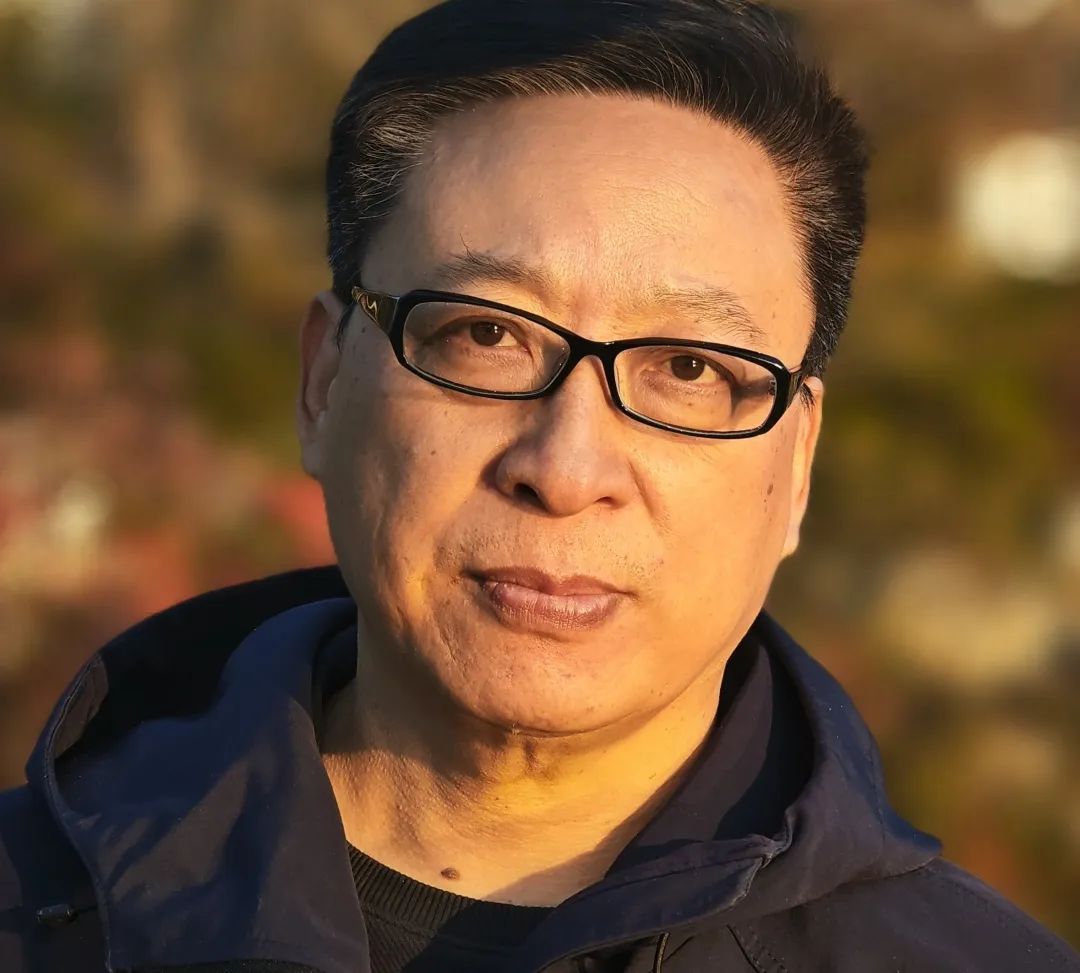

汗漫,诗人,散文家。著有诗集、散文集《一卷星辰》《星空与绿洲》《在南方》《纸上还乡》《上海记》等。曾获“人民文学奖”“扬子江诗学奖”“雨花文学奖”“清明文学奖”“芙蓉文学双年榜”等奖项。

烬余犹涵芬

文/汗漫

1

自这一日起,张元济耳边与梦中,时常回响着日军飞机乌鸦群一般密集俯冲的轰鸣声,炮弹呼啸炸裂声,涵芬楼、东方图书馆、印刷厂区与编译馆大楼组成的商务印书馆墙体倒塌声,数百万册典籍和书稿的哔哔剥剥燃烧声……心脏疼痛,呼吸也急促、困难。他必须用手伸进长衫或被子下,揉搓胸口许久,才松出一口气来。

这一日,即一九三二年一月二十九日,对于张元济任董事长的商务印书馆,对于上海乃至中国现代史,都是分水岭般的一天。

前一天,“一·二八”事变在深夜爆发,日军不宣而战,进攻驻扎在上海北郊的中国军队。这是上一年“九一八”事变,东北军不战而退后,中日间首度正面发生的军事冲突,史称“淞沪抗战”。蔡廷锴将军带领十九路军,拒绝蒋介石反复下达的“顾全大局,少安毋躁”的不抵抗令,以步枪、机枪一类劣势装备,与自吴淞口外登陆的日军、航空母舰上起飞的敌机,一番番殊死拼杀,使日军“三天占领上海、三个月灭亡中国”的妄想破灭了。其间,日军三次调换战地指挥官。长江上,黄浦江边,外国商船密集停泊,物流中断,欧美各国因战事而利益受损,故积极调停。至五月,达成停战协议。中国军队撤出主城区,退至安亭布防。此一战,使全国军民抗日激情高涨。许多怯懦者由此认识到:日军并非不可一世,中国绝非仅有苟且一途可走。此一战,似乎也在为一九三七年将发生的“淞沪会战”进行预演,蒋介石试图重演“淞沪抗战”这一剧本,让欧美介入调停而不必与日军对抗下去,继而集中力量对付中共,未如愿。五年后,上海进入孤岛期,南京城破人亡……

“一·二八”事变这一夜,枪炮声阵雨般喧响于窗外。张元济通宵难眠,在位于极司菲尔路四十号的家宅中,接商务印书馆同仁高梦旦、郑振铎的电话,又打电话给《申报》总经理史量才了解战况。他们都在担心位于苏州河以北的商务印书馆。此一时期,日军尚忌惮欧美各国反应,苏州河以南租界地区大致安全。曾有数千日军士兵潜伏于租界,欲借道,穿越,自西郊包抄中国军队。各国领事与日方代表村井松聚集于法租界内,讨论“借道”。村井松气焰嚣张,领事们态度怯懦。杜月笙见此情形,轻轻拍了拍桌子:“各位领事,今日若允许或默认日方借道,我杜某,无须国家出面,两小时内,把租界夷为平地。小事一件。各位先生,可抓紧收拾家当,一路平安……”领事们面面相觑,忙表态:“中日间冲突,与我们无关,绝无‘借道’之可能。”随即下令驱逐潜伏的日军士兵。

这一年,张元济六十五岁,退休六年,仍为商务印书馆工作。在静安寺旁租用一小楼,率几位青年学者组成“校史处”,编纂《百衲本二十四史》,已历时两年。所谓“百衲本”,就是像僧人缝缀百衲衣,从各种版本的《二十四史》中,逐字拣选最准确的表达,去错讹,溯原委,重组一个最接近本貌的《二十四史》版本,为古人存心续命。

一月二十九日,这分水岭般的一天来了。清晨,张元济通过收音机获悉:史量才、杜月笙等上海名流发起成立“上海市民自救协会”,为未受当局支持的中国军队募捐,为受伤士兵和市民建立战地医院、难民所,以备长期作战。张元济眼里有了泪水。餐桌上的面包,咬了两口,一杯牛奶未动。起身,要司机阿姚开车送他去商务印书馆查看。阿姚为难地看看张夫人。夫人说:“菊生啊,到苏州河边吧,看一眼就回来,别过河。”语气柔和而决绝,眼睛却看着阿姚。阿姚点头。“菊生”,是张元济的字,晚辈或同辈的人,常呼其“菊翁”“菊老”“菊公”。菊花生于岁寒,壮烈士子每每成就于历史的冷峻关键处。

轿车抵达苏州河,停下来。车窗外,站满看景致的外国人、记者。对岸,枪炮声作响,硝烟弥漫,像舞台上的道具和拟声器,充满不真实感。一辆辆卡车满载上海市民捐献的物资,呼啸着越桥而去,朝中国军队集结地奔驰,确证眼前的惨烈绝非虚幻。张元济在后排座位上嘀咕:“我们也过河去看看吧……”阿姚回头软语解释:“夫人的交代,我不能不听啊,先生也请听一听,不安全啊……”河对岸,商务印书馆的一座印刷厂,清晰可见。张元济看着它,像看着一个濒危的孩子。

这一座印刷厂,因临近租界、孤立于商务印书馆建筑群之外数公里处,成为即将到来的一场劫难的幸存者。多年后,它作为“商务印书馆纪念馆”迎接我。墙上,当年标语犹在:“为国难而奔赴,为文化而牺牲。”依靠这一幸存者的运转,半年后,被毁灭的商务印书馆恢复出版、印刷业务。所有新版书籍的版权页,都有“国难后某版某次印刷”字样——这是张元济的提议。因轰炸,所有出版物毁灭一空,新出版物无法与原版次相衔接。“如此表述,是纪念,也是新生……”高梦旦表示赞同。张元济不语,捧着刚装订好的新版《共和国教科书》,一页一页抚摸。他吸吸鼻子,像一只蜜蜂重回花香,这好闻的油墨气在印刷厂内荡漾。时任总经理王云五,脸铁青,对面前两位前辈说:“日本人叫嚣:炸毁一条街道,中国人三天就能恢复生计,炸毁商务印书馆、东方图书馆,中国人永远不能回过神来。现在,我们已经回过神了,必浴火而重生……”张元济眼睛一亮,抬头盯着王云五,点点头。

此一刻,站在一月二十九日清晨的苏州河边,张云济还不能预见到未来一切,关于商务印书馆,关于自我、上海和中国。

八点一刻,张元济乘车回到家门前。夫人许氏、花工阿喜、佣人高妈等,都站在门口迎他。半小时后,苏州河方向传来更强烈的炮弹轰鸣声。张元济走到院子里,隐约看见日军飞机持续盘旋、俯冲。电话铃响了,传来消息:日军开始对商务印书馆进行轰炸。张元济一下子瘫倒在地,面色苍白,一阵阵冷汗湿透内衣。轰炸持续到下午四点,浓烟弥散整个城区。空气中满是铅字和油墨焚烧后的呛人气息。不同时代、各种质地的书页碎片,像前贤士子之断魂碎魄,乱纷纷扑向大街与弄堂,寻求慰藉和寄托。傍晚,上海《申报》“号外”和电台等媒体,发布新闻:由张元济、高梦旦等同仁构建的涵芬楼、东方图书馆,不复存在。由江南各著名藏书楼萃集而来的五十余万部孤本、经典,不复存在。夏瑞芳在一八九七年创建的商务印书馆,不复存在。

晚上,许氏亲手做了牛排、沙拉、罗宋汤。张元济爱吃西餐,在清廷任职期间养成这一习惯。光绪在颐和园里跳交谊舞、学英语、吃西餐,一批谋变求新的知识分子追随之。张元济认为,吃西餐,无须主客间频频夹菜传情,耗时短、效率高,干净、自在。他曾游历欧洲,以英语演讲,用英文写信,一身西装,蝴蝶结绚丽如蝴蝶——装点、渲染咽喉这一发声部位,有助于杜绝陈词滥调?回到中国大地上,他始终是一个穿长衫的人。一九四八年,去南京参加中央研究院院士会议,与会者合影,只有他和胡适长衫在身。胡适穿皮鞋,体现出“中西合一”风致。张元济穿一双布鞋,完全彻底的旧书生打扮。“守旧者中的先锋,追新者中的后卫。”这是经历过辛亥革命、五四运动的知识者,共同为张元济勾勒的一幅肖像。胡适就此询问:“菊翁同意否?”他淡淡一笑:“无愧我心,不负文心,如此而已……”

这一晚的西餐,张元济一口没吃,躺床上。家人来床边坐一会儿、站一会儿,不言。他自责:“怨我……如果不将那些典籍汇合于涵芬楼,让它们散布四处,也不至于被今天的轰炸连锅端。日本人,狠,要灭我文化的种……”枕边,放着从花园里捡来的一个碎片,可见残余的三个字:“……仰不愧……”通过纸质和字迹,他知道,这碎片,来自宋版《孟子》中关于“君子三乐”的一句话:“仰不愧于天,俯不怍于人……”幸亏,张元济历时多年编纂、修正、出版的《四部丛刊》,藏于中国各地,使经、史、子、集的精华得以流传,否则,这一番轰炸的后果更严重。

四岁的孙女张小龙,摇摇晃晃地把餐盘端床边:“爷爷吃一口吧,为小龙吃一口吧……”张元济眼眶里忍了一天的泪水,一下子涌出来。他朝墙壁方向扭过头,不看孙女,伸出一只手拍拍她的肩:“去吧,小龙,爷爷没事,没事……” 侄孙女、上海圣玛利亚女中学生张祥保,扶着小龙手中的餐盘,站一旁,也泪流满面。

次日,在商务印书馆残垣断壁间,张元济与同仁磕磕绊绊行走,勘察着,商议着。他代表董事会,当即决定:第一,成立“商务印书馆复兴委员会”,张元济任主任,委员由高梦旦、胡适、王云五等人组成;第二,对商务印书馆两千余名职工、五百余名编译人员进行精简,或分流至商务印书馆外地机构,或解聘,予以补偿,确保无生计之大虞;第三,清理、拍照、存续资料,以备向日方提出抗议和索赔;第四,在租界内另辟新址,重建商务印书馆总部,尽快恢复书籍出版业务。于是,有了那“国难后某版某次印刷”字样,与我、与后世国人对视,触目惊心。

此一刻,废墟间,满是典籍册页燃烧后的余烬。铅字融化凝结成铁黑色溪流。几个人的皮鞋、布鞋上,蘸满余烬。走到马路上,一步一个铁黑脚印,像正在为苦难中国书写一首绝句、一纸绝命书。

2

涵芬楼,一九〇四年年初问世,楼名意为“涵蕴文化之芬芳”,由时任商务印书馆编译所所长张元济定名。同事曾提议,借用张元济祖先在故乡海盐所建著名藏书楼“涉园”之名,遭其否定:“一座公共性质的藏书楼,属于同仁和社会,岂能借机抒发菊生一己之情怀。”

此前,一九〇一年,张元济应夏瑞芳邀请,辞去南洋公学亦即后来的上海交通大学代理校长一职,投资商务印书馆,成为股东。友人不解:为何去一小印刷厂就职,终止教育生涯?他答:“以出版启蒙、教化更多国人,而非仅仅着眼于少数精英,中国方有希望。”后来,他召集南洋公学同仁高梦旦亦即高凤谦,也加盟商务印书馆,继任编译所所长。我曾进入上海图书馆,查阅商务印书馆在晚清时期印行的《最新国文教科书》、民国建立后印行的《共和国教科书》,从初等小学,到初级中学、高级中学,各学科、各年级门类齐全,版式庄重大气。封面右侧,竖排两列字:“福建长乐高凤谦、浙江海盐张元济校订。”以两位学人的非凡声望为广告、为承诺,从构建现代中国教科书体系入手,相继出版《辞源》等工具书,整理国故,固本培元。至一九三二年一月二十九日轰炸前,张元济先后选聘留学归来的青年才俊二百余人,加快欧美文学、科技、文化等出版物的翻译、传播,“别求新声于异邦”(鲁迅)。且以《小说月报》推出的,高扬“为人生”旗帜的作家作品,深刻影响中国新文学亦即中国现代性新面目。商务印书馆原本印刷商务账册的小作坊格局,在嬗变中剧变,成为中国文化的守望者与创新者,端赖于张元济这一灵魂人物。

再此前,一八九八年,北京,张元济因参与戊戌变法失败,幸免一死,遭清廷“革职永不叙用”之处罚。自此,“以文化人移风俗”,成为张元济的终生选择。经李鸿章指点,他南下上海,先后得到盛宣怀签名的两张聘书:南洋公学编译院院长,代理校长。任职期间,南洋公学添设“特班”,聘蔡元培、赵从藩等知名人士为教习,黄炎培、邵力子、李叔同、谢无量等人为该班学生。每天,张元济与学生共进午餐和晚餐,以监督餐饮质量。在其推动下,南洋公学迅速对接欧美高校教科书体系。自一九〇〇年始,张元济屡屡写信给远在天津的严复,催促其加快亚当·斯密《国富论》的翻译进程:“此书对国人认识财富之本质极有益,吾国甲午一战败于东瀛,根由之一,即在于国力薄弱。”严复亦及时回信通报翻译进程,对张元济开出的高额版税,表示满意——中国版税制度,也是从这一部书,经张元济之手,开始建立。一九〇二年,此书以《原富》译名,由南洋公学编译院出版,“看不见的手”“分工”“价值”等现代经济学概念,随即进入中国知识界。严复提出的“信、达、雅”翻译观,张元济也在商务印书馆内反复阐释、倡扬:“要体贴原本而可信不虚,要畅达而不凝滞,要雅正而成就汉语之美。”

再向前追溯,一八九二年,二十五岁的海盐青年张元济,与蔡元培同年考中进士,入紫禁城,行走于翰林院。对中国以外的广大世界,抱持殷殷关切之态度。与陈昭常、张荫棠、夏偕复等八人,结“健社”,后为避“结党营私”之祸,改称“通艺学堂”,招生数十人,教习英语、数学,成为京师大学堂、北京大学的前身。通艺学堂,建有面向社会的图书阅览室,似正为多年后东方图书馆的构建,埋下伏笔。光绪曾开列一张西学书单索书。宫廷内外急忙搜罗,送上来的每部书,扉页上都有“张元济”购书时的签名和阅读圈点痕迹。一个海盐人,进入光绪视野,与康有为、黄遵宪、谭嗣同、梁启超等人,形成维新阵营。

那一日,张元济等人被光绪召见。入西苑,天色未亮,坐在客房长椅上,几个人睡意犹存。竟有鸡鸣隐隐约约传来,张元济笑了,其他人也笑了,精神一振。康有为第一个进入正堂,与光绪谈叙良久。其他人随后陆续进入、出门、窃窃私语而去。待张元济被传唤,天地大亮,光绪独自坐在正堂龙椅上,身形瘦削,脸苍白。此前,张元济曾上书变法建议,诸如:兴办教育,消除满汉族群隔离制度,兴发国力,等等。此一刻,光绪只问通艺学堂情况,张元济一一作答。临别,光绪咳嗽一声,问:“海盐有大潮?”张元济一愣,答:“有,壮观无比,陛下春秋时节可拨冗南下,观澜后必有卓见。”光绪戴着锦绣小帽的头颅动了一下,不知是点了点,还是摇了摇。之后,就是戊戌变法失败,六君子遇难。

晚年某一日,张元济与友人提起谭嗣同,举右手,在头颅边做出利刃一闪的动作,哽咽良久。

入商务印书馆后,张元济持续搜集谭嗣同等人遗著,在一九一八年,编辑、出版《戊戌六君子遗集》。序言中,张元济这样写道:

六君子者,实世之先觉;而其成仁就义,又天下后世所深哀者……默念当日,余追随数子辇下,几席谈论,旨归一揆,其起而惴惴谋国,盖恫于中外古今之故,有不计一己之利害者,而不测之祸,果发于旋踵。余幸不死,放逐江海,又二十年,始为诸君子求遗稿而刊之。生死离合,虽复刳肝沥纸,感喟有不能隐喻者矣!

感喟有不能隐喻者矣,唯有以行动,明心志、祭前贤,赋旧邦以新命运。故,张元济只能成为张元济,张元济必然成为张元济,如霜天雁阵下一地野菊,涵芬蕴芳随风扬。

张元济遍访各著名藏书楼,如陆氏皕宋楼、瞿氏铁琴铜剑楼、杨氏海源阁、丁氏八千卷楼等,购买各种旧本、校刻本、注释本。耿耿于怀的一件事:他正在筹措一笔购书巨款期间,陆氏违约,将皕宋楼典籍售于日本静嘉堂。张元济渡海东赴,用一个半月时间,沉浸在静嘉堂及京都等地图书馆,面对流散于异乡的中国典籍,如遇先人,心疼魂恸。日日埋首其中,选择、抄录、拍摄,带回四十六种罕见古籍的摄影胶片,使《四部丛刊》的编纂得以完善。后人由这部丛刊,可目睹宋元明时期善本风貌,却未必能看见张元济青灯黄卷间的稀疏白发。我通过一张照片,眺望他,那白发像一朵白菊,额头阔大而明亮,如一块高傲岩石。

张宅门口,长期挂一牌子:“收买旧书。”下班,张元济就整理送上门来的旧书,顾不上吃饭和休息,惊喜与沮丧并存。他尤其注重地方志的收集:地方志里有民间野逸气息,可补充高雅典籍所无视之盲区。经一番费心经营,涵芬楼如少年,日益壮大、丰沛。夜晚,那座小楼与编译所巨大办公楼,一概灯火辉煌,成为苏州河以北光辉的中心。一九二六年,以涵芬楼为核心,扩建成立“东方图书馆”,由四面建筑物围合而成的这一宏阔院落,与北平图书馆齐名并立。所藏古籍版本众多,力压江南众多藏书楼,并大量采购欧美政治、经济、科技、文学、文化、社会等领域最新书刊,利于编译者查阅资料,且向社会开放。商务印书馆由此形成集翻译、编辑出版、印刷、文具制造、印刷机械制造、电影拍摄、典籍收藏整理、图书借阅、大众培训、幼儿教育、慈善事业等功能为一体的出版集团,声震亚洲。故遭日寇觊觎,引来一九三二年一月二十九日的轰炸、摧毁,旧恨未消添新仇。

夏瑞芳亦即夏粹芳,未看到涵芬楼、东方图书馆的成长和毁灭。一九一四年一月十日,傍晚,夏瑞芳在租界棋盘街遭枪杀,年仅四十三岁。从青浦乡村牧童,到上海一家西人印刷厂的排字工,至创立商务印书馆并成为出版巨头,一个壮年人,壮烈如正午烈日,倒地不起,省略黄昏般的晚年,直接陷入漫漫长夜。歹徒逃之夭夭。这一天,《申报》恰好发布新闻:商务印书馆完全成为中资企业,日方小股东退出。歹徒是谁?无定论,难免令人猜度。这一“退出与收购”之举,夏瑞芳与张元济谋划、行动一年,其目的,就是以纯粹的民族立场,应对中日关系恶化之局面,避免受制于人、授人以柄。日方小股东,看好商务印书馆作为中国出版巨擘之盈利前景,拒绝退出。夏瑞芳数次赴日本谈判,用异乎寻常的超高股价,收购其全部股份。

那一天,张元济闻噩耗急奔医院,守灵,握着小自己四岁的这一同道之手,紧紧不放。当夏瑞芳灵柩放入万国公墓内新掘的墓穴,石质墓顶缓缓覆盖其上,数日未发一言的张元济,低喊一声:“粹芳兄,有我在,君可放心上路……”这低喊,令在场者无不动容。

自张元济、高梦旦等人相继加盟后,商务印书馆隐隐有了“老派”(鲍贤恩、鲍贤昌、徐桂生等企业原创股东)与“新派”(张元济、高梦旦、王云五、沈雁冰、郑振铎、叶圣陶、胡愈之等后来者)之分野。两派有共识,更充满冲突与歧异。前者保守,注重短期利润,偏袒嫡系人员。后者新锐、开放、着眼未来。夏瑞芳作为最大股东和控制人,超脱于老派旧友之羁绊,坚定站在新派一边。当初,因联系出版业务去南洋公学,结识张元济,夏瑞芳即认定:眼前这一个学者、教育家,正是商务印书馆需要的堂堂君子,可信赖,可托付。故诚意相邀,终成为同仁、至交。从耗巨资建设涵芬楼,到高薪引进海外才俊,到确定教材编写方针,再到费时多年编订《辞源》等工具书、出版《续古逸丛书》等六百余种近两万卷古籍,夏瑞芳对张元济的眼光,始终信而不疑,有口头禅:“且听菊翁安排。”令旧派人士沮丧、郁闷。张元济一系列充满风险的举动,为商务印书馆带来巨大声誉和高额利润,旧派人士也渐渐无话可说。

粹芳与菊生,两个人的字,意义贯通,与涵芬楼之意象融会不二。

张元济对涵芬楼的命名,也有向夏瑞芳致敬之意。万物芬芳,历四时风霜而生生不息,这一自然铁律,岂能被一场轰炸所毁灭?

……

本文为节选,完整版请阅读《万松浦》2024年第5期