译者何雨珈:隐匿在文本之中

何雨珈当译者已经有15个年头了。

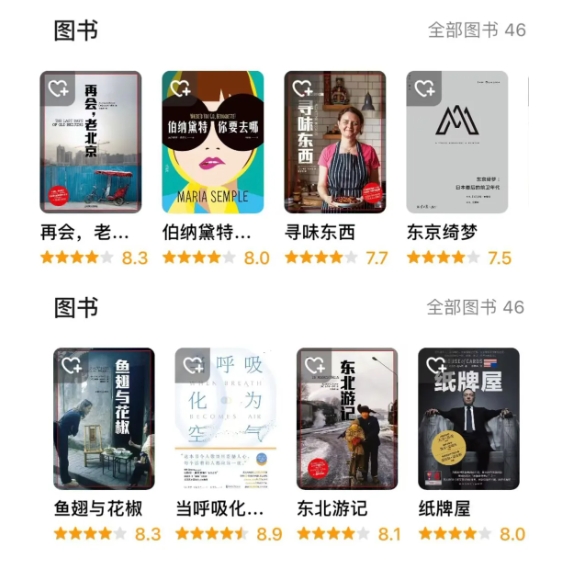

自2009年起,她完成了50多部作品的翻译,累计字数逾千万。其中,由她翻译的热门美剧《纸牌屋》原著风靡一时,成为畅销佳作;而《再会·老北京:一座转型的城,一段正在消逝的老街生活》(以下简称《再会,老北京》)的问世也扭转了何雨珈的翻译方向,她开始切入非虚构类作品的翻译,此后的译作《鱼翅与花椒》更是位列多个权威书籍榜单,并荣获新浪好书榜2018年度“十大好书”。

何雨珈 自由译者、撰稿人

从迈克尔·麦尔(Michael Meyer)的《再会,老北京》《东北游记》,到扶霞·邓洛普(Fuchsia Dunlop)的《鱼翅与花椒》《寻味东西》《川菜》《鱼米之乡》以及今年刚出版的《君幸食》……非虚构作品中的许多题材是她的“舒适圈”,近些年来,这类作品也经常和她的名字互为注脚。

在这样的高产量及豆瓣严苛的评分制下,何雨珈翻译的作品平均分维持在8分左右。

何雨珈拥有多重身份,自诩为“译者和半吊子撰稿人”,不仅为腾讯新闻等平台撰写非虚构作品,还活跃于各大知名播客,包括担任《绕城外》主播,并担纲成都世界科幻大会等盛事的主持,同时也是TedxChengdu的特邀讲者。聚光灯下,何雨珈凭借其活泼灵动、不拘一格的个人魅力,赢得了众多听众与粉丝的青睐。

“但译者是没有自己的风格的。”何雨珈认为,翻译的最高成就是“隐身”,“评分高,那是作者写得好”。在外行都能称道两句的“信达雅”方面,她说:“其实能做到‘信’已经很不容易了。”

她可以和扶霞一起吃路边摊,在方寸之间感受美食文化;在翻译《再会,老北京》时,她不仅对书中提及的点点滴滴进行了详尽的核实,还亲自走访了相关的人物与地点,“当时老梅(迈克尔·麦尔)来北京做宣传的时候,我也跟着他去了那些书中提到的地方。每一次有契机去北京,我都会拿着《再会·老北京》去老梅曾经住过的杨梅竹斜街走走”;而向国内读者转述发生在巴比松大饭店的故事的同时,她说:“我的性别意识也在觉醒。”

这些年来,她隐匿在一本本译作的字里行间,做着语言的切换,让读者以“拥抱全新的他者”的姿态与作者完成“对话”。

“但以前在读书的时候,老师也经常提醒我不要总是freestyle(即兴发挥)。”何雨珈笑了笑,接着说:“现在我觉得老师说的是正确的。”

“我的人生从翻译开始,更准确地说,从车祸开始”

本科就读于北京外国语大学(以下简称“北外”)英语语言文学专业的何雨珈,在大学期间就开始做纪录片翻译。

毕业后,一边是公务员考试的内推机会,一边是通过翻译做纪录片编导,何雨珈选择了后者——“因为编导可以看片子。”虽然工作时常日夜颠倒,但对这份工作的热爱让她乐此不疲。“选定这个工作后,交完论文就准备正式签约了,但不料交完论文第二天,我就出了车祸。”

也正是因为这场意外,她放弃了原本规划好的道路,重新再来。

在病榻上的时间,何雨珈也时常思索未来的规划:“人被迫停下来以后,你反而能够去思考自己真正想要的是什么。”一次偶然的机会,她在学校BBS论坛上发现出版社正在招《巴顿将军》的译者。虽说因出版时间紧凑,她最终和这份工作失之交臂,但出彩的试译让何雨珈得到了编辑的认可,不久就被引荐做《灵魂交易者:营销的谎言与真相》的翻译。

不久,《灵魂交易者:营销的谎言与真相》顺利出版,这不仅意味着何雨珈翻译生涯的首部作品成功面世,也为她带来了极大的鼓舞与信心:“看到自己翻译的作品能成书出版很有满足感。”但后来回看,何雨珈也意识到,自己当时的翻译略显生涩,且个人主观发挥的成分过多。“不过我还是很感谢当时的编辑给了我很多翻译的自由度和认可。”

而后的两年间,翻译成为她的职业重心,书稿也接踵而至,但做纪录片的想法一直萦绕在她的思绪里。2011年,何雨珈申请了香港大学(以下简称“港大”)新闻专业一年制硕士项目。“在港大读新闻的日子,我学习到了很多一线经验,授课老师都是非常优秀的一线记者,除了在课堂上讲必要的注意事项之外,他们还会带我们去实践。”何雨珈笑着回忆,“那会儿经常能看见一个瘦小的我拄着拐往前线猛冲。”

也就是那时,她迎来了事业的转折点。

转向非虚构

“前几年,我的阅读和翻译更偏向非虚构。翻译《再会,老北京》,相当于我非虚构翻译生涯的开始。”何雨珈说道。

何雨珈就读的港大新闻学硕士项目中,其中一门课程名为Literary Journalism(特稿写作),由迈克尔·麦尔(中文名:梅英东)担任这门课程的导师。1995年,迈克尔·麦尔作为美国“和平队”的一员首次来中国,在四川省的一座小城进行英语教师培训工作。后来,他迁居至北京,居住了整十年。为记录胡同变迁与居民迁徙,迈克尔亲身融入胡同生活长达三年。2008年,他出版了首部非虚构类作品《再会,老北京》。

“第一堂课,他说不知如何介绍自己,于是打开电脑里的地图、照片和资料,眉飞色舞地说起北京。”迈克尔从北京的宽阔街道到狭窄小巷,再到位于大栅栏附近、被誉为全城之最的酒吧;从他任教的那所小学,聊到沙尘暴肆虐时的天空,以及城市拆迁所带来的变迁……曾在北京度过了七年时光的何雨珈听到这番介绍后被深深触动,感慨万分:“他提及的许多事物,我都一无所知。”后来,何雨珈找到他,提议将这本关于北京的书推出中文版,迈克尔欣然应允。

对于“蓝眼睛看中国系列”(外国人写中国的非虚构作品)的范式结构和可预见性的写法,许多读者一直持保留态度。但在何雨珈看来,不同于其他同类作品,迈克尔并非以一个置身事外的旁观者身份自说自话。“Michael的可贵之处在于,他是一个真正的体验派。这也是我译完全书之后对他最肃然起敬的地方。”在翻译这本书的同时,何雨珈也抱着求真意识,根据书中提到的人物、地点做相关核实:“这里头有的是名人,有的则是寻常老百姓。但电话打过去,大家都记得一个叫‘梅英东’的老外。”

“翻译的过程中,我也经常会和他讨论,老梅(梅英东)中文不是特别流利,我就用英文释义,跟他确认是不是这个意思。”《再会,老北京》出版后,许多读者在社交媒体上分享了自己的读后感和心得。同时,该书也引发了社会各界关于城市发展和保护的讨论与思考。媒体同样对《再会,老北京》给予了广泛关注,纷纷报道了这本书的出版情况,并对其内容进行了深入解读。一些媒体甚至将这本书誉为“写给老北京的情书”,认为它记录了北京这座城市转型过程中的点点滴滴,也见证了无数普通人在时代变迁中的喜怒哀乐。

“后来迈克尔来中国,我们还一起举办了巡回的读书会。”何雨珈表示,当时《纸牌屋》的编辑就坐在巡展的观众席里,“他觉得我还挺合眼缘的,就找我翻译了《纸牌屋》。”后来,这本书的翻译帮她打开了知名度,引来了很多机遇。

2013年,上海译文出版社推出了一个名为“译文纪实”的子品牌书系,这是国内首个专注于非虚构作品出版的开放性丛书系列。该系列涵盖了多部备受瞩目的非虚构作品,其中包括《再会,老北京》、何雨珈与迈克尔再度携手合作的《东北游记》,以及被誉为“中国三部曲”的《江城》《寻路中国》和《甲骨文》等。

“我后面和上海译文出版社的合作也是从翻译了《再会,老北京》之后开始的。”此后,何雨珈与上海译文出版社的合作不断深化。她继续为出版社翻译了《鱼翅与花椒》等多部作品,这些作品同样获得了广泛的好评和关注。

语言是挑选标准

从初涉翻译领域、需主动寻求试译机会的新人,成长为如今备受青睐、邀约不断的专业译者,何雨珈经常被问及当前的选书标准是什么。

“好书的定义不一而足,而我最关心的是语言是否能吸引我。因为语言能给我带来最直观的感受。有时候,与其长篇大论地讲述书中的思想或哲学,不如直接选取其中一段读给我听。”何雨珈以前段时间大火的《鱼翅与花椒》为例,她直言:“如果从非虚构的深度来看,这本书比不上何伟(彼得・海斯勒,代表作《江城》《寻路中国》和《甲骨文》等)的作品,但这并不妨碍我在阅读时依然觉得它非常精彩。”

《鱼翅与花椒》是一部美食游记,记录了作者扶霞·邓洛普在中国的美食探索之旅。自20实际90年代来到中国后,扶霞便对川菜产生了深厚的兴趣。为此,她特地在四川旅游学院接受了专业的厨师培训,深入学习了各种经典川菜的制作工艺。此后,扶霞更是通过多种渠道,包括撰写书籍、发表报刊文章、参与广播电视节目,以及举办讲座和示范表演等,不遗余力地向外界宣传推广中国的饮食文化。

在这方面,来自四川绵阳的何雨珈与她不谋而合:“翻译霞姐(即《鱼翅与花椒》的作者扶霞・邓洛普)的作品对我来说是一种享受。一方面,我本身就是个‘吃货’,这也正是我与她结缘的契机;另一方面,当我沉浸于《鱼翅与花椒》的英文原稿时,我的脑海中自然而然地回荡起四川话的语调与场景。特别是在读到霞姐与出租车司机对话的段落时,我仿佛能嗅到空气中弥漫的花椒与辣椒的香气……在翻译的过程中,我并不会先将其转化为普通话,更不会觉得自己是在阅读英文原文。”

翻译家周克希曾说:“译者最好的状态应该像一块玻璃,读者可以透过玻璃看到原作,看到作者。”

2018年,由上海译文出版社出版的《鱼翅与花椒》上市后,因为作者本人的中文就很流利,不少读者以为是扶霞用中文写成的,并没有察觉到作为译者的何雨珈“隐匿”在文本间。该书自出版以来持续热销并不断再版,赢得了《风味人间》纪录片导演陈晓卿及知名媒体人许知远等人的高度评价与认可。

“和朋友在一起时,我是个话特别多的人,存在感特别强。”她说道:“但翻译时,我就是躲在作家背后说话的人,这让我感到很安全。当我藏在书里,我是被折起来的,我很舒服,可以忘掉一切。”

躲在作者身后

何雨珈有两个书房,一个用来做翻译,一个用来看书。

那个有着最好设备的工作区间,是伴侣给她置办的。在这个一待就是十几个小时的空间里,她能随着作者的意识流动,沉醉而后工:“听到键盘噼里啪啦作响我就很开心。”

但困境也是常有的:“翻译的书出版不了,虽然翻译的过程很开心,但是变不成出版物,拿不到自己手里,送不到读者手里,始终是一件很沮丧的事情。”何雨珈第一本成功出版的译作是《灵魂交易者:营销的谎言与真相》。而实际上,她翻译的第一本书是大卫·休谟的《人性论》,但最终这本书没有出版。

毕竟,“翻译总是一门遗憾的艺术”。

何雨珈回忆道:“刚做这行时,迫于生活压力,只能一本书接一本书地翻译,哪怕从翻译到成书的过程,她都尽可能做到细致,但最终翻开时还是会发现有很多问题。”在那段时期,何雨珈不仅要应对车祸后的伤势恢复和相关的法律诉讼,还抽空完成了三部作品的翻译,其中包括她的首部小说译作,即珍娜·布鲁姆的《拯救我们的人》。她的翻译报酬起初是每千字60元,后来提升至每千字80元。哪怕仅仅是勉强维持生计,她依然坚持了下来:“陈以侃也说过的,每天保证上班8小时,译者靠稿费可以养活自己。”

何雨珈总说,翻译能让她躲在自己的“气泡”里:“那是我的恒温层,它不仅是工作,也是我的爱好,我生活的一部分。”但与此同时,她也一直在努力尝试拓宽这个舒适圈的边界。

翻译琼·狄迪恩(Joan Didion)的作品是她职业的另一个转折点。

琼·狄迪恩是美国著名随笔作家、小说家、记者及散文家,《向伯利恒跋涉》收录了她在1965至1967年间为各杂志撰写的20多篇深度特稿,涵盖当年美国大众文化领域的许多著名人物报道,也包括对当年一些重大案件的报道。该书是对美国一个时代精神面貌的全面而深刻的记录。2021年,《向伯利恒跋涉》由中信出版集团引进出版。

何雨珈说:“其他的书其实都还算在我的舒适区内,很多非虚构作品其实是很好读的,传递信息的过程当中只需要语言简练和叙事生动,不用揣摩作者到底在想什么,因为所有东西都是在台面上的。”

但《向伯利恒跋涉》显然不是。“她是个非常‘美国’的作家,写旧金山嬉皮街时,看似没有任何关联的场景,其实有许多‘小包袱’,而这些是不会有背景介绍的。”

“因为我对美国的流行文化一无所知,翻译过程中,我总是试图理解她为什么这样写,为什么是这样的逻辑。甚至在过程中,我一度会停下,怀疑自己是不是语言能力不足。后来我去看她的其他采访,试图理解她。”

在观看了琼·狄迪恩的纪录片《琼·狄迪恩:中心再难维系》后,何雨珈被其中一句话深深触动:“其实,真正重要的是那一刻的感觉,我的所见、所想、所感。”这句话让她有所领悟:“看完这些我才意识到,我是她中文的声音,我为什么要跟她较劲?为什么要弄懂她在干什么?凭什么要用我自己的理解去干涉她的想法和行文?”

“有一种向她投降的感觉。”何雨珈说:“翻译《伯利恒跋涉》用我的个人经验来解释,就是‘拥抱全新的他者’,这里面没有跟我有任何人生共鸣的内容,这恰恰也是琼·狄迪恩的写作状态,冷静、超然观察与记录。”

何雨珈说:“琼·狄迪恩把话语权让渡给了她写的人物。”就像作为译者的她,隐身于文本中,又无处不在。