从抖音园区到百年福州路,今天,我们需要什么样的书店?

“在互联网公司的集群里,需要一家书店吗?”这是8月28日正式开业的中信书店江湾里店要回答的问题。

在福州路,7月底老店新开的百新书局,从传统书店向文化社交空间转型,在社交媒体上成为新晋“网红”。

当“逛书店”这件事逐渐被线上零售与数字阅读所挤压和取代,实体书店如何重新找回自己的读者、价值与生存空间?细看在新园区和老街区分别落地的两家书店的运营策略、业态组合,或许能得到一些启发。

不只是内容的渠道,也是内容的“发生地”

8月28日上午,记者随着人流走出轨道交通10号线三门路站,穿过一个路口,来到抖音园区所在的江湾里。随处可见的“年轻力的X街口”口号中,当天开业的中信书店江湾里店“上海,侬好”“最近在看什么书”的宣传语夹杂其间。

江湾里及周边,除了抖音,还有哔哩哔哩、叠纸等以科技驱动、主攻不同领域青年文化的企业。在“互联网公司聚集的这片科技绿洲”,是否需要一家书店,需要什么样的书店,这家新开业的中信书店以上下两层各接近400平方米的空间,作出自己的探索。

书店一层是传统的“书的空间”。除了以兴趣、话题而非标准类别区分的书架,记者发现,出自中信出版集团旗下的这家书店,有更显著的内容策划属性。

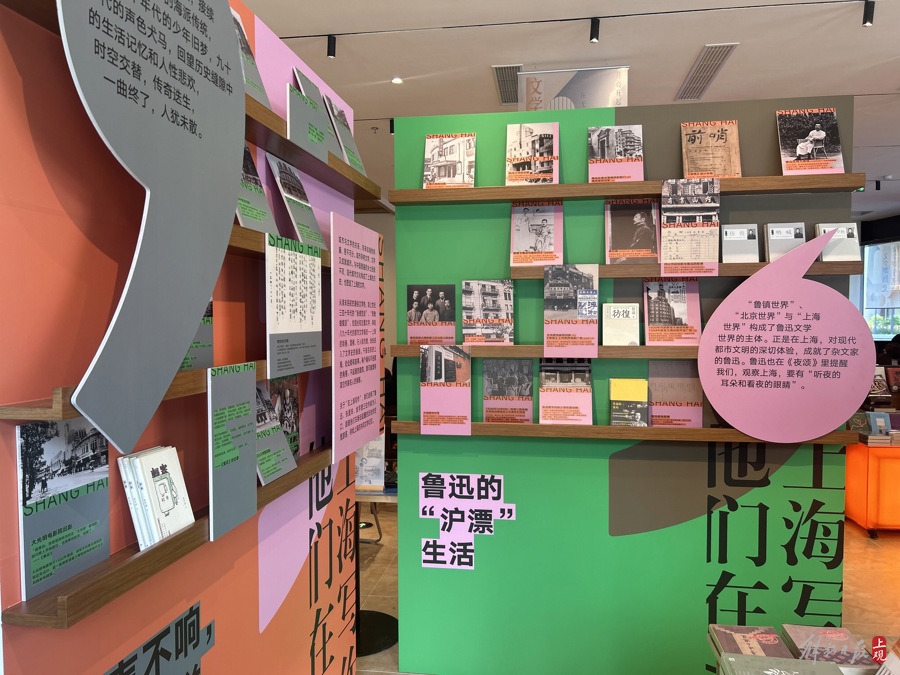

走进书店,在一张主题书台后,是新店开业策划的上海主题书展,有《繁花》等当代作品,也有鲁迅的“沪漂”生活等话题。主题书台上的图书有“邱华栋推荐”“梁鸿推荐”等,让出版社的作者资源成为书店的内容资源。

中信书店江湾里店策划的上海主题书展。施晨露摄

绕到背后的一面书墙几乎囊括了近期出版的上海元素出版物,从文学艺术到人文建筑,呼应“在书中穿越多维上海”的主题。另一面可以贴上留言便条的“墙”,增添了读者与书店的交互性,有留言本身也构成了书店的“内容”,留言“墙”下就是如今几乎成为文化空间标配的印章。

就选品而言,在大书城模式之外,眼下的中小型书店更接近于图书的“精品店”。提供什么样的图书,可能就会吸引什么样的群体,反过来说,书店的选品要能够匹配周边客群的需求。

记者在这家中信书店留意到,书店与上海多家出版社建立了密切的合作关系,在上海主题书展旁的书架,就是各家出版社的推荐图书。中信书店依托的中信出版集团本身就是国内领先的出版商,“中信出版新书推荐”书架自不可少,背面则是“抖音好书榜与中信书店联合推荐”书目。在活动空间及咖啡吧台背后,一楼还有一片较为独立的空间正在举办“契诃夫剧场”主题展陈。

书店二层是动漫主题店“谷知谷知”,这也是中信书店旗下这一动漫人群一站式综合体验空间品牌的首次亮相。“谷”即二次元人群所说的“谷子”(商品goods,漫画、动画、游戏、偶像、特摄等版权作品衍生出的周边产品),而“知”则显示出版属性。

整个“谷知谷知”区域,约三分之一面积为商品区,既有“谷子”,也有国内外ACG动漫主题图书,更大的空间是IP主题餐厅,一条狭长的过道为展览区。午休时间,记者看到,“谷子店”人潮涌动,或带着工牌,或背着奥运冠军全红婵相似“痛包”(挂动漫周边的包包)的年轻人在货架前流连。

在上海,书店与谷子店的结合,今年在今潮八弄开出新门店的乐开书店,同样做出了这样的尝试。

不仅是历史的再现,更是新需求的回应

在福州路,从366号迁至620号的百新书店同样呈现全新的组合业态,1200平方米的空间,设有“百物一新”“饱读Bookstro”“汇丰纸行”“啼笑音缘”“百新播客”“饱读书房”六大空间。

百新书局 董天晔摄

餐饮部分“饱读Bookstro”,位于整个书店的前厅。在马路上面对书局的金色金属外立面与折叠窗,路人或许会对窗内的餐饮景象感到好奇,推门而入、继续向内探索,才会发现其后的别有洞天。坐在书店二层的阅读区,来访者可以俯瞰整个中庭,围合着中庭广场,六个功能迥异的空间如同六家“店铺”,形成了流动的观览动线。

“希望福州路上能有更多和图书相关的业态出现,把更多爱书人吸引到这里。”百新书局的90后主理人陈心桥说,这家新书店尝试通过空间布局划分吸引不同受众,“作为实体空间,必须考虑人们对线下消费的多元需求。餐饮空间满足对美食休闲的需求,沙龙活动满足对社交的需求,展览和讲座则是满足人们精神层面的需求。”

在老上海的出版业中,相较商务印书馆、中华书局,百新书店也许不算有名,但提起他们的出版物——张恨水的《啼笑因缘》则几乎无人不晓。1912年,徐鹤龄在福州路创立“百新书店”,早期主要从事贩卖和出租旧书。1932年,百新书店开始印行通俗小说,除了《啼笑因缘》备受追捧,还有秦瘦鸥的《秋海棠》、还珠楼主的《蜀山剑侠新传》等。1949年后,百新专营文具,成立“百新文化用品商店”,一度是上海最大的综合性文化用品商店。1992年,由黄浦区政府牵头,百新书局连同上海美术用品商店、汇丰纸行、连长记体育用品商店等黄浦区多个老字号文化用品企业合并管理,组建上海美丽华(集团)公司。

位于二楼的“啼笑音缘”区域,正是回应近百年前百新书局出版《啼笑因缘》的故事。这一区域主要呈现电影、音乐、戏剧相关图书,并非分门别类摆放,而是由店员以自己希望呈现的方式主导,除了书籍,也能看到与书籍相关的视频、物件等。“汇丰纸行”区域同样“致敬”老字号历史,历经几十年的裁纸板让不少读者驻足。

立足本地文化,打通线上线下,在百新书局的运营中也有所体现。比如与《上海文学》合作的期刊墙,又比如以播客项目与社群运营的形式,在线上进行进一步的表达与分享。“相比选择放什么书,在这里选择‘不放什么’是更重要的。”陈心桥认为,“选书的过程就是态度的表达,有心的读者可以透过展示的书目,感受选书人的气质和书店的气质。”

让书店成为美好“目的地”

“开发这家书店的过程中,我们得到很多帮助,有很多细节让我们感受到园区里的年轻人对这家新书店的期待。”回想起书店开业前一天的情景,中信书店首席内容官李楠十分感慨,“门里面,书店的年轻员工们在为开业活动做准备,门外面,路过的年轻人都会往里张望,不断有人推门进来询问:书店什么时候开?我觉得,这就是一家书店应该有的样子,也是我们开书店的意义所在。在书店里,图书不会‘衰老’,愿意走进书店、愿意在书店里消磨时光的人也永远是年轻的。永远有人从图书出发,从书店出发,奔向他们灿烂的人生。”

读者在中信书店。施晨露摄

“做书店,最大的感触是‘书店就是一张友好的名片’。”李楠说,希望在书店认识更多志同道合的朋友,一起寻找美好的思想和生活。

寻找同好,既发生在二次元的世界——“谷知谷知”主题店在正式营业前已经吸引周边大学的动漫社团纷纷前来打卡;也发生在书的世界——书店开业当天举办了一整天的活动,包括编辑、博主、教授上台“现身说法”的开放麦脱口秀、图书分享会和晚间的露天电影放映,还有流动书车在园区“周游”,吸引年轻人的注意。

“书店、抖音,还有出版社,或许能一起做个做书人的线上脱口秀节目。”两场开放麦之间的午休间隙,几位参加活动的编辑已经有了新的点子。

“这家书店不仅有书,更有精心策划的书展、文化沙龙、分享会、市集、展映等,希望创造一个文化社交和精神滋养的场域,成为园区伙伴和读者游客的‘微旅行’目的地。大家可以随时来书店神游远方,哪怕只有午休的2个小时,走进书店探索,获得灵感、疗愈心灵、链接彼此。”李楠说。

“目的地”与“美好”,同样是陈心桥的两个关键词。“如今,对很多人来说,逛书店是一种难得的消遣,而不是生活的常态。我们在书店融入其他业态,比如餐饮、展览、文化活动、不定期更迭的店铺等,希望给人们更多‘来书店’的理由,让书店重新回归日常的目的地清单。同时,可以在这个空间里停留得更久一些,从不同维度‘感觉美好’。”

【记者观察】实体书店何处去?

中信书店曾在上海多个商圈落地实体店。目前,除了江湾里店,还有一家位于长阳创谷园区,挨着中信出版集团上海公司——中信·大方,以及位于西岸麦当劳总部的阅读体验空间,在商圈里的几家都已谢幕。

李楠不讳言实体书店行业近年面对的起伏,“中信书店是规模较大的连锁书店,过去几年,书店业经历了考验,中信书店也不例外。我们有一支年轻、顽强的队伍,今年开始又在进行选址,力争在力所能及的范围内,在城市里开出更多书店空间,为城市文化服务。”

和其他商业形态一样,书店的开开关关本来寻常,但书店的开开关关,尤其是关,又总是加倍引起关注。8月27日,“最美书店”钟书阁通过官方微信公众号宣布,因商场经营原因,开业5年的钟书阁·重庆店将于9月17日晚停止营业。“除了读书,我们在重庆发现阅读的更多可能,脱口秀、音乐沙龙、古琴共鸣,五年以来,钟书阁·重庆店举办过百余场各类活动,服务读者超千万人次。”在宣布闭店的推文里,钟书阁用重庆方言表示“我们‘歇哈哈,再来耍’”。

“我们会在重庆另外选址。”钟书阁创始人金浩的女儿金钟书告诉记者,钟书阁重庆店所在商场由于经营问题最近申请破产,从去年起,商场已经几乎不剩下几家店铺,钟书阁一直坚持到现在。

去年12月27日,因与租赁方合约到期,钟书阁·宁波店宣布结束营业,在这条推文中就有读者留言提到,“重庆中迪广场就靠一个钟书阁撑起了”。钟书阁·宁波店所在的商场同样面对人流不足,商铺纷纷撤场的局面。

“坚持开书店,多开一家店,就能多吸引一些人来阅读。”金钟书说。

实体书店需要思变,实体商业空间同样需要思变,不断适应消费者需求。在上海,近期开业的淮海路HAI550商场定位“可持续生活方式主题商业”,已在预热、即将开业的Gate M西岸梦中心突出文化旅游与商业融合的特性,打造集文化艺术、商业消费、旅游娱乐于一体的滨水综合体,都让人看到实体商业的新形态发展。

当实体商业从空间运营转向空间叙事,让“内容端”成为消费动力,在这一转型发展过程中,书店仍然具备内容优势和空间黏性。

“图书发行渠道不断发生变化,实体书店要在业态、产品、盈利模式、团队建设和品牌策划上做到匹配,从而吸引最重要的读者。”上海市书刊发行行业协会会长李爽说。

大隐书局董事长刘军说,“过去,我们往往讨论的是平台网络销售对实体书店的挤压,现在我觉得首先争夺的是时间。书店面对的是客流是否停留、是否消费的挑战。”

以文化生发和陪伴为核心,参与城市文化运营,新业态的实体书店能否走出新路,令人拭目以待。