文学名刊编辑热议:期刊的传播力、感染力与引领力

8月17日,由《花城》杂志和《当代》杂志主办的“重塑文学期刊传播力与引领力——全国名刊编辑交流会”在广州的花城文学院举办。来自全国各地共28个文学名刊的编辑参加活动,共同探讨在当今的环境下,文学期刊如何调整策略、创新发展,进一步强化传播力与引领力,更有效地将优秀文学作品与读者联系起来。

参与此次交流会的嘉宾均来自国内具有广泛影响力的文学期刊,包括《作家》主编宗仁发、《南方文坛》原主编张燕玲、《小说选刊》主编徐坤、《十月》主编陈东捷和执行主编季亚娅、《钟山》主编贾梦玮、《当代》主编徐晨亮、《人民文学》副主编陈涛、《新华文摘》文艺作品主编梁彬、长江文艺杂志社副主编喻向午、《小说月报》《科幻立方》执行主编徐福伟、《扬子江文学评论》副主编何同彬、《长城》主编李秀龙、《山花》主编李寂荡、《湖南文学》主编沈念和事业部主任刘威、《文学港》主编雷默、《上海文学》执行主编崔欣、《芙蓉》副社长兼副主编汤亚竹、《绿洲》执行主编刘永涛、《百花洲》执行主编朱强、《中篇小说选刊》副主编廖伟、《思南文学选刊》副主编黄德海、《红岩》编辑部主任吴佳骏、《作品》社长兼总编王十月、《广州文艺》主编张鸿、《特区文学》主编朱铁军。

东道主《花城》杂志主编张懿、《随笔》杂志主编刘永光和执行主编祝晓风带领编辑团队参加了活动。

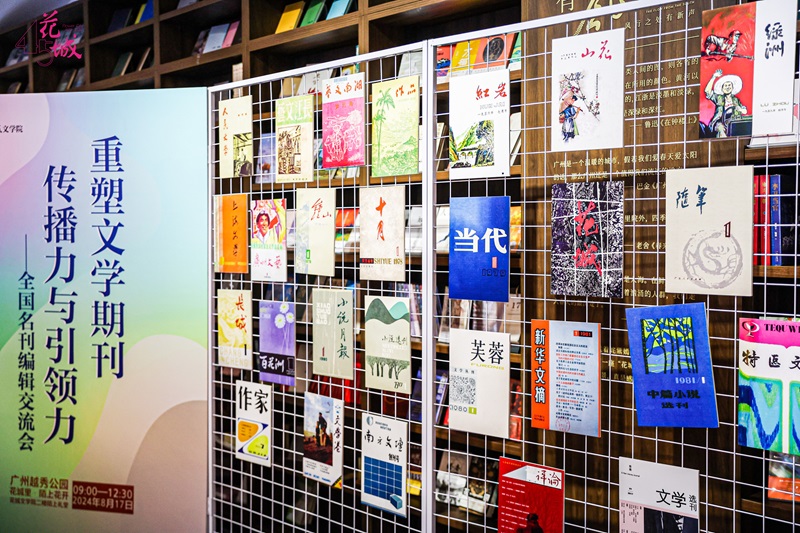

在交流会现场入口,主办方设置了特别的展示架,上面是各文学名刊的创刊号封面,包括此次的主办方《花城》和《随笔》,以及《人民文学》《当代》《十月》《钟山》《长江文艺》《南方文坛》《小说月报》等兄弟杂志。众多期刊编辑在展示架前留影,回忆刊物多年以来的发展足迹。

在会上,特邀主持人、《当代》杂志主编徐晨亮介绍,此次活动是借《花城》杂志创刊45周年暨第八届《花城》文学奖颁奖典礼举办之际,邀请全国各地文学期刊界同仁就文学期刊的未来展开探讨。文学期刊该如何更充分地利用新的传播媒介为文学赋能?如何激活优秀文学作品自身具有的艺术感染力与潜在能量?如何在新时代文化建设的总体格局下,提升文学期刊对于创作、阅读乃至文学生活的引领力?此次交流会上各家期刊都分享了自己的思考。

张懿表示,大量的文学杂志在20世纪70年代末到80年代初创刊,一直走到今天,众多同仁的到来,为广东的期刊界带来了宝贵的经验和智慧。今天各期刊的编辑代表聚集在这里,既是为了分享以往的办刊经验和荣光,更是为了打造新时代优秀期刊的编辑队伍,共同探讨文学期刊在新时代的发展和创新。张懿认为,过去文学期刊的阅读方式相对单一,而现在读者可以通过电脑、手机、阅读器等各种方式获取内容,媒介形式也有视频、音频、网页等等。媒介改变了读者的生活方式,也改变了文学期刊编辑的工作方式,文学期刊需要早新的平台、新的空间上找回读者。近年来,《人民文学》《收获》《十月》《花城》《小说月报》等期刊已经开展了大量新的探索,编辑的工作已不限于纸刊,而是在各网络平台投入了特别多的力量。

宗仁发认为,期刊仍具有无可替代的价值,并会继续产生其特有的作用。他引述英国同行的观点,认为纸媒是一种自主性的阅读,对于喜欢自主阅读的人来说,纸媒仍是首选的方式。期刊不必过度悲观。此外,文学期刊还拥有原创性优势和现场的优势。文学期刊是创作的第一现场,这个性质一直没有改变,对于青年作家的成长来说,文学期刊也十分重要。目前中国文学期刊的使命,是寻找伟大的作家,寻找伟大的作品,寻找伟大的民族精神。

在张燕玲看来,当下文学已经泛化,我们把文学理解成一种行动和实践,是一个不断生成的过程,这就需要我们对文学、文学性有新的开放性理解。张燕玲以《花城》杂志的品牌栏目《花城关注》,与今年火爆出圈的李娟散文集《我的阿勒泰》为例,分析了《花城》开放进取的文学理念。“他们充分寻求各种文化互鉴的通道和手段,与各种文学门类多项赋能,比如李娟的热点就是其中一个期刊传播力和引领力成功的范式。”张燕玲认为《花城》以自己独特的时代表达,以及表达方式的现代性,引领了一个时代的文学新风。

《小说选刊》主编徐坤对文学期刊的内容抱有十足的信心,认为文学期刊上的作家是没有问题的,内容也没有问题,关键在于现在的经营和传播。徐坤举了《人民文学》与“与辉同行”合作的例子,认为在严峻的传媒环境下,应找到文学期刊新的增长点。

陈东捷认为,文学期刊在新时代背景下,虽然面临着市场化、数字化及新媒体等多重挑战,但其原创性和专业性的核心价值依然重要。他指出,文学期刊不应再追求大众化阅读年代的辉煌,而应专注于小众化、专业化的深度阅读,通过内容创新、文体革新和汉语表达的探索,激发读者的参与感和共鸣,使得文学期刊能够在特定读者群体中保持其独特魅力和影响力。

贾梦玮强调,文学期刊作为时代精神的反映者,承担着反映中国人真实精神状态和支持汉语言发展的责任。他认为,文学期刊在面对新媒体冲击时,应坚守文学的核心价值,不因迎合市场而妥协。同时,期刊编辑需有担当,通过优秀作品来引领社会思潮,促进文化进步。在传播策略上,应注重精准定位,确保文学内容以最合适的方式传递给目标读者。

陈涛认为,文学期刊应主动融入现代传播格局。在传播手段上,文学期刊应充分利用新媒体平台,通过多渠道推广和互动,增强与读者的联系。同时,期刊还需关注当下社会热点,使文学作品与现实生活紧密相连,从而提升期刊的社会关注度和影响力。最后,陈涛还分享了《人民文学》和“与辉同行”合作的成功经验。

除战略性的办刊思路外,各家刊物还从各自的探索实践出发,分享了很多扩大传播力的具体方法。喻向午强调渠道对于刊物的作用,在网络时代也需要把握住网络的渠道。徐福伟也持相似的观点,据徐福伟介绍,《小说月报》很早就开始布局网络平台,并且在2022年开通B站账号,2023年入驻小红书,并且成功接住了演员于适的部分话题流量。李寂荡介绍,《山花》与西安电影制片厂签署了战略协议,每期推荐适合改编成影视剧的小说。季亚娅介绍,《十月》新创一本子刊,采用了新媒体号先行的方式,预先积累了一批线上的读者,内容与纸刊拉开差距,待刊物出版时,已经有了一定的读者基础。另外《十月》也参加了“做书”公众号举办的图书市集,以当下年轻人中间流行的方式销售过刊,获得了非常好的效果。

在长达近3个小时的交流会上,与会的20多位嘉宾先后发表观点,探讨了文学期刊的文化功用、社会定位、发展走向等议题,并分享了各自近几年在选题、媒介等方面的新尝试。