八旬老人带领村民用笔记录生活 让更多人走上创作道路 田野上长出的农民文学社

在北京市顺义区仁和镇望泉寺村,有一个农民文学社。18年来,这个文学社已经“点亮”30多位作者,他们分别加入中国作家协会和北京作家协会。

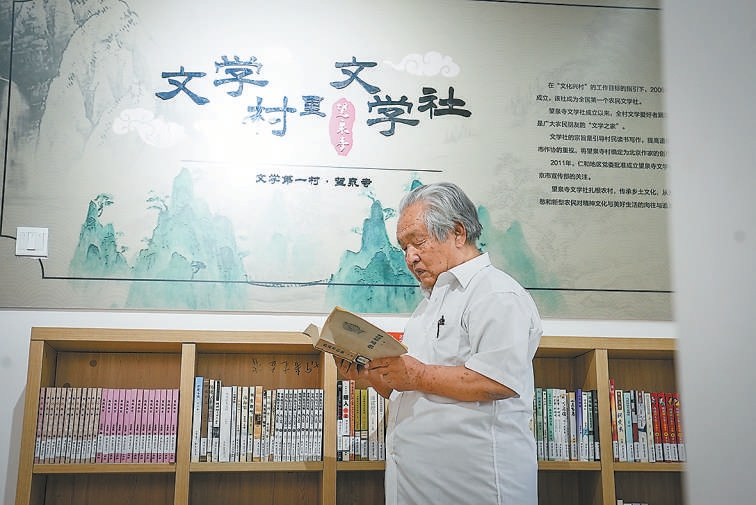

文学社发起人王克臣,1941年出生于望泉寺村,从小热爱文学的他坚持文学创作,曾创作出版过多篇作品,被选入中国作家协会。“文学改变了我的一生,我也想影响更多的人走上文学道路。”王克臣说。

阅读是王克臣从小就养成的习惯。

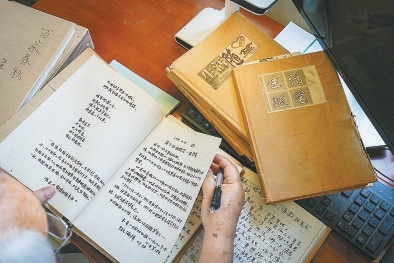

创作多年,王克臣积累了不少笔记。

甜蜜的烦恼

投稿邮箱很快就满了

2006年成立的望泉寺文学社,被称为全国首个农民文学社。这个诞生于乡土的“文学之家”,讲的是农民故事,作者大多是农民,小小的一本内部刊物《希望》,承载着农民的文学梦。

《希望》的编辑部就隐在居民小区里:一张书桌、一把凳子,正是总编辑王克臣的工作区。受老人邀请,近日记者来到位于顺义仁和镇龙泉苑小区的王克臣家中,宽敞明亮的两居室,一间是老两口的卧室,一间是王克臣的书房。

书房里东西两面墙都是书柜,装得满满当当,四周还有摞起来半人高的新书,仍散发着油墨香气。

“这是刚刚新鲜出炉的最新一期,2024年夏季刊,总第73期。”王克臣说。现在,《希望》以季刊的形式,每年四期,对应着一年四季,每个季节就是主题。这期《希望》的封面以青绿为底色,一池荷花图片为封面主图。

细细阅读,内容之丰富令人惊讶,有诗歌、散文、短篇小说、连载作品、报告文学,也有单纯抒发自己对于文学真切感受的随笔。

设置的栏目也很分明,开篇以潮白河儿女的抗战老兵故事开始,又设置了本村乡土作家的展示园地——潮白河文曲星座,接下来小说园地的作品则特别鲜活,大部分讲的是身边的家长里短,流畅易读的叙事风格,让人非常容易读进去。还有一些诗歌和随笔,也能通过简短的文字感受到其中蕴含着的情感力量。

“蛙声大振,含泪的乌云趁夜色逃逸,镰刀在石上打磨暴躁,惊醒熟睡在土炕的炊烟……”“牵清风明月,自铺小径,行至远方。”翻开《希望》,很容易就能被里面的文字打动。此时作为一名读者,记者深刻地感受到,这着实是一本令人着迷的书,从头到尾通读,压根没有感觉到近百页的体量。

“每期刊登的作品可谓是百里挑一、千里挑一。我们会选择一些优秀作品做示范和展示,也会刊登一些初创作者的作品,鼓励他们继续坚持写作。”王克臣说,《希望》从创办开始,就没有为缺稿发愁过,不仅是本地的村民爱写爱看,更有全国各地的文学爱好者投稿。这让王克臣有了一个甜蜜的烦恼:“接收投稿的邮箱,清理过后很快就满了,现在,我的邮箱里还有2900多篇投稿。另外微信上也有很多。”

互动

即便来稿众多,每一篇作品,王克臣都会认真品读,即便不刊发在《希望》上,他也会跟作者交流读后感受,并鼓励对方一定要坚持写作,坚持读书。“文学这条路,不好走。但只要坚持下来,就能受益一辈子。”

不变的初心

从小就有一个作家梦

王克臣的文学梦,从很小的时候就开始了。“那还得从小学讲起。那时候,最高兴的事,就是语文老师在我的作文本上批一个大大的‘抄’字。”王克臣笑着回忆,作文本上凡有“抄”字的,都要求誊写在白纸上,贴在学校“学习园地”上展出。“自己的作文能贴在墙报上,对一个孩子来说,太值得骄傲了。”于是,小学时的王克臣就深深爱上了写作,还试着把写的东西寄给报刊。

1956年,在本村小学毕业的王克臣,从乡下考入北京第48中学。“从迈进中学校门的那一刻,我的目标就只有一个——北京大学中文系。”那时候,王克臣对自己未来的设想只有一个场景——当作家。由于学习成绩优秀,他初中毕业被保送本校高中。六年的时间里,他一边读书,一边练习写作,写了厚厚八本校园日记。

然而,1962年的高考,原本在全校出了名的高才生却名落孙山,原路返乡。不久王克臣参军,五年后复员回家,成为了一名农民。此时,王克臣已经临近“三十而立”。“白天和乡亲们下地劳动,休息的时间都用来看书和写作。”在此前王克臣接受的采访中,他曾仔细描述过这个场景:昏黄的灯光下,单薄的身影坐在土坯垛上,从用妈妈的皮箱改做的书柜里,随便摸出一本什么书,无论可曾读过,摊在用大小薄厚不一的木板搭成的台子上。

王克臣身上的文学气质,深深吸引了他的妻子。“要说干活,他实在不行。割豆子,他不会握镰刀,双手磨得都是血泡,满手都是血。”自结婚后,妻子包揽了家里家外的一干活计,让王克臣踏踏实实地看书、创作。“没有我妻子,就绝对没有我。”王克臣说。

成果

1978年至今,王克臣发表的作品已超过百万字,相继出版小说集《心曲》、《生活》,散文集《心灵的春水》、《春华秋实》,杂文集《迅风杂文》、报告文学集《潮白河儿女》等。从66岁到76岁的10年间,他又连续创作了长篇小说《风雨故园》《寒凝大地》和《朱墨春山》,形成“和平与战争”三部曲,这三部曲以他从爷爷奶奶那里听说过的民兵抗日救国的故事为原型,反映潮白河两岸人民抗战斗争的故事。

长久的酝酿

为父老乡亲写部作品

在王克臣的长篇三部曲中,故事的原型都是发生在他家乡的真实故事。第一本《风雨故园》长达80万字,用了2855张稿纸。“为父老乡亲立传,不是突然有的想法,而是准备许久。我生活在一个小村庄,所能知道的都是爷爷奶奶及父老乡亲们跟我讲的普通人的往事。这些故园旧事,无不催人泪下,感人肺腑。”王克臣说,如果没有人把这些故事写下来,随着时间的流逝,这些故事很可能就没有人再记得。这样的想法,几乎每日萦绕于他的脑海中,“倘不能写一部作品,就像欠一笔文债。”

为了写作,王克臣查找阅读古今中外名著,查阅县志与文史资料,访问老干部与老党员,搞社会调查,研究关于抗日战争的文献,还搜集了许多神话故事和民间传说。“我在写作《风雨故园》的过程中,并不是简单地记录生活故事,而是尽可能表现生命本源发出的强大蕴含欲望的张力,凸现人物丰富的内心世界。”王克臣说。

评价

鲁迅文学院教授何镇邦在《风雨故园》序言中这样写道:“这部长篇小说表现了来自于民间的带点自发性的抗战,则更进一步表明抗日战争的确是一场全民的民族战争,在日本强盗面前,显示了中国人民的力量。这种写作,别具一格,是对多半世纪来反映抗日战争文学创作一个有意义的补充。”

涌动的热潮

带动更多人喜爱文学

笔耕不辍的王克臣,不满足于自己创作好作品,他更希望能影响带动更多的人喜爱文学。2001年,王克臣退休,受聘于顺义祥云药业公司,创办《祥云博览》月刊,培养工人业余作者。次年,他又组织顺义作家和文学爱好者成立大方文学社,创办社刊《大方文艺》双月刊。2006年3月16日,在望泉寺村党支部和村委会的支持下,成立望泉寺文学社,出任文学社社刊《希望》主编。

“其实别看我们只是一个小村庄,但是有不少人都喜欢文学。大家劳动过后,常常聚在一块读书、分享感受、诵读自己的作品,一张桌子,几把椅子,我们就能聊上一整晚。”王克臣说。文学社成立的海报贴出后,果然引发了热潮,热爱文学的村民们纷纷投稿,几天工夫,就征集来十几篇稿子。

作为一个培养新人,发掘传播本土文学作品的平台,《希望》坚持赠阅,他们认为这本刊物来自于乡村、写的是乡村,读者自然不能扔下广大的农民。赠阅能让《希望》更加深入到老百姓,人人都能看。每一期《希望》刊印后,王克臣的妻子就抱着书到村里的小广场上,给大家发放。“特别抢手。每次到了日子,很多人专门等在那儿。”望泉寺村委会主任贾爱华说,在村委会收录着第一期至今的《希望》全部期数,很多人过来看。走在路上,经常就有人问:“大绿本怎么还没到?”大绿本,指的就是绿色封皮的《希望》。

带动

《希望》不仅收录乡土作家的作品,还专门开辟了面向青少年的板块,取名为“星星点灯”;“小小作家”栏目刊发中小学生的文学作品,激发小朋友的写作热情。

武亦彬 摄