马金莲长篇小说《亲爱的人们》研讨会在京举行

研讨会现场

5月24日上午,宁夏作家马金莲长篇小说《亲爱的人们》研讨会在京举行,此次研讨会由中国作家协会新时代文学攀登计划办公室、中国作家杂志社、民族文学杂志社、中南出版传媒集团、宁夏作家协会联合主办,湖南文艺出版社、芙蓉杂志社承办。中国作家协会副主席阎晶明,中国作家协会党组成员、书记处书记李一鸣,中国作家杂志社主编程绍武,民族文学杂志社副主编杨玉梅,湖南省委宣传部二级巡视员王军湘,中南出版传媒集团副总经理刘闳,宁夏作协秘书长马武君,湖南省委宣传部出版处副处长宋亮,中南出版传媒集团出版部副部长徐强平,湖南文艺出版社兼芙蓉杂志社社长、主编陈新文,以及评论家潘凯雄、梁鸿鹰、贺绍俊、柳建伟、刘琼、卓今、季亚娅、饶翔、刘大先、马小淘、丛治辰、李蔚超、聂梦等参加研讨会。研讨会由中国作协创研部副主任纳杨主持。

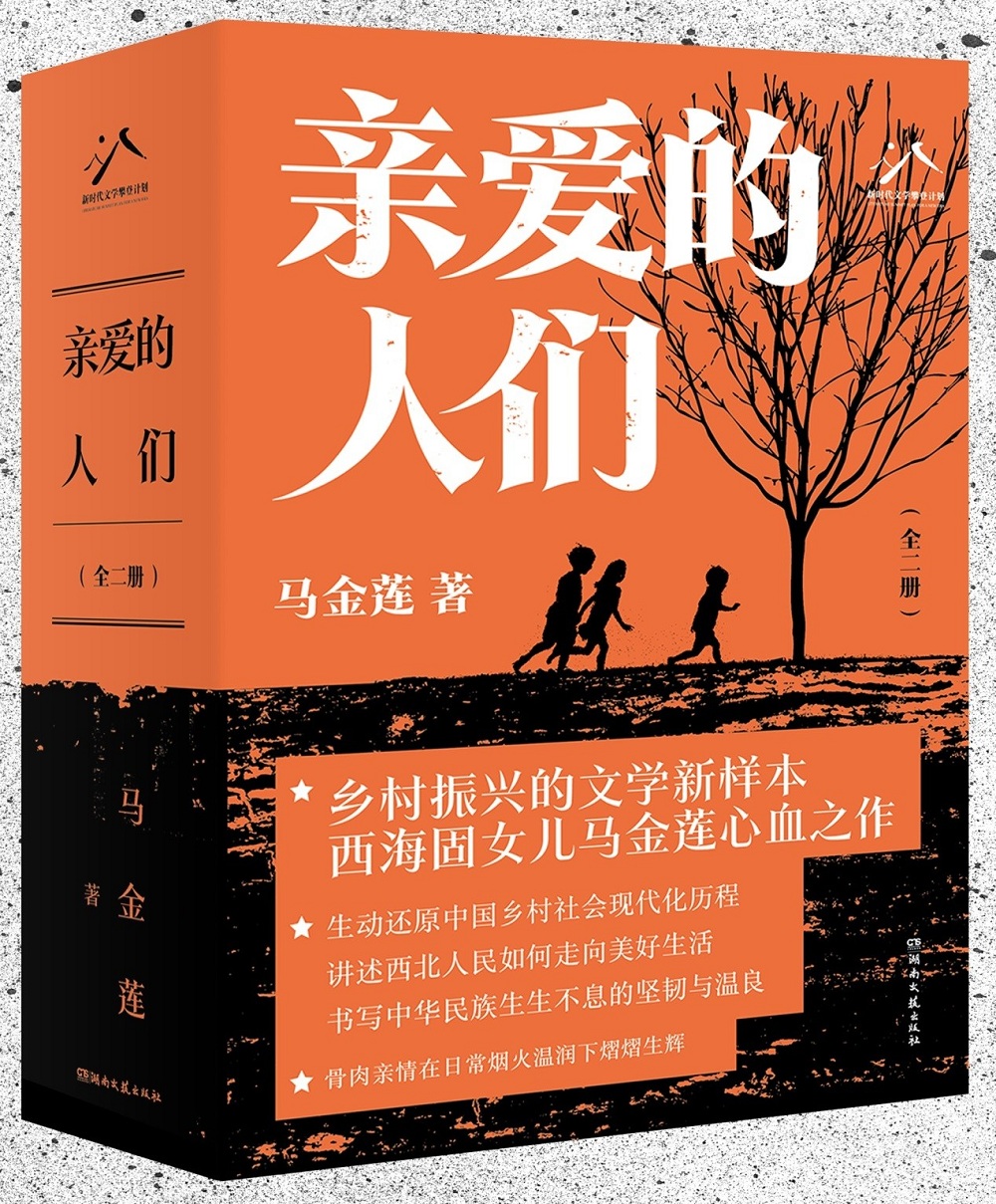

马金莲长篇小说《亲爱的人们》,湖南文艺出版社2024年4月出版

《亲爱的人们》是西海固女儿马金莲浸透多年心血写就的作品,全书分为上下两部,共80多万字,以西海固地区农民家庭马一山家三个子女祖祖、舍娃、碎女的奋斗故事为核心,从上世纪八十年代末写到21世纪的当下,既有个人及家庭的命运史,又有整体易地扶贫搬迁的村庄、乡镇变迁史,还有中国改革开放后、尤其新时代以来的国家发展变化史。全书通过个人与时代的关系、地域和全国的关系、农村和城市的关系,将西海固人民的有血有肉、可信可爱写了出来,将中国人民的朴实善良、勤劳包容写了出来,将中国共产党带领西部人民改变贫穷落后、走向发家致富写了出来,深刻阐释了中国人民对美好生活向往的追求和中国人民自信、坚忍、向上的精神品格,是一部真正“深入生活、扎根人民”,展现乡村振兴的现实主义力作。

描绘西北乡村四十多年“山乡巨变”

在阎晶明看来,《亲爱的人们》延续了马金莲小说叙事的精细和绵密、情感的丰沛和细腻、语言的地域性和诗意化,体现出作家的老道和成熟。马金莲坚持写自己最熟悉的土地,即中国西北西海固最深远的乡村,同时,她的创作又更加自觉地呼应时代的召唤。《亲爱的人们》不仅融入了网络、手机、直播、电商等特色鲜明的时代元素,更对易地搬迁、乡村振兴这些新时代场景进行了生动细致的文学书写,力图全方位多层次呈现乡村四十多年发生的新变化。

马武君在致辞中表示,长篇小说《亲爱的人们》以西海固地区农民马一山一家三口作为核心,从上个世纪八十年代到本世纪当下,记录了西海固地区整体易地搬迁的故事,书写了人们的善良、坚韧和对美好生活的向往,也向读者呈现出一幅我国西部地区山乡巨变的广阔图景。马金莲对家乡根植的眷恋和饱含生活质地的笔触,让作品具有很高的感染力和辨识度,在她的作品里,处处流露着宁夏文学最根本的创作传统,就是从人民群众的生活实践中汲取最生动、最朴素的创作元素。

杨玉梅在致辞中表示,马金莲坚守文学创作二十四年,不断超越自我,不断创新求索,是少数民族作家艰苦奋斗、自强不息的优秀代表。马金莲之所以在文学事业上具有可持续发展的力量,是因为她从小我走向了大我,在此过程中不断地深入生活、扎根人民,扎根于自己土生土长的这片土地。阅读《亲爱的人们》能够感受到西北乡村生活的艰难和苦涩,但她笔下的人物善良、包容、宽厚、顽强、坚韧,这些品质不仅塑造了西海固人的形象,也塑造了中国人的形象。

《文艺报》原总编辑、中国作协文学理论批评委员会副主任梁鸿鹰认为,马金莲的绝大多数小说写的都是生活在西海固的人们和发生在这片土地上的故事,《亲爱的人们》是向生活致敬,向乡村致敬,向乡村的人们致敬的作品,是近些年来长篇小说创作的重要收获。

湖南省社科院文学研究所所长卓今认为,《亲爱的人们》立足于生活多年的西海固地区,把农民作为叙述主体,这是作家把农民生活史写得生动的主要原因。整部作品的结构是人物推着事件走,而非事件带着人物走,没有大开大合的故事,几乎都是琐粹绵密的日常生活画面,叙事逻辑清晰精确,运用方言鲜活生动,所有这些都巧妙地熔铸于这部作品中,使得西北乡村四十多年的变迁呈现出史诗品质。

接续现实主义传统 讲述乡土中国故事

李一鸣认为,《亲爱的人们》是以近于原生态的乡土中国叙事,诗性探秘民族性格、民族心理,艺术透视历史进程、时代巨变的长篇佳作,是新时代文学攀登计划的硕果。马金莲通过对凡人小事的书写,还原了故土农人独特的生命状态和生活形态,呈现出一幅幅独特深刻的乡土人生图景,传达了作家对乡土中国文化的流连、慨叹与祈愿,以及对生生不息的民族精神的礼赞。

中国社会科学院研究员、中国作协文学理论批评委员会副主任刘大先指出,《亲爱的人们》继承了《白鹿原》《平凡的世界》这类作品的现实主义传统,作品细致又绵长,风格细腻委婉又不乏恳切的反思,它是西部山区的风俗画,也是乡土社会的史诗,还是新世纪的喜剧。马金莲没有沉入某种地方性书写,她让一切因素成为日常和习俗自然的构成,《亲爱的人们》中有整个中国乡土大地的缩影,这是作者的高明之处。

《人民日报》文艺部副主任刘琼从马金莲的写作中看到了一种新西部叙事,在她看来,《亲爱的人们》是一本令人意外的、清新的,甚至反传奇性的小说。作品继承了现实主义长篇小说写作的优良传统,通过大量绵密生动的现实生活场景呈现西部的山乡巨变,具有宽阔的时空跨度,赋予乡土写作极为鲜明的文学性。

在人民文学杂志社编辑部副主任马小淘看来,目前以乡村叙事为主题的作品大多思想陈旧,很难展现真正的乡村生活经验和切实的农村生活困境。而马金莲的《亲爱的人们》的可贵之处在于虽然写的是农村,但它写出了人的尊严,围绕一家人的家长里短,写了人与人之间的纠葛与矛盾。马金莲对小说里的人怀有深切的爱和悲悯之心,她平等地爱着小说里的所有人,小说里的人都有一种生机勃勃的生命力。在这部用乡土故事反映时代变迁的作品中,既有很多日新月异的东西,也有很多恒久不变的东西。

中国作协创研部发展研究处处长聂梦认为,《亲爱的人们》完成了两个对接,一是与时代的代表性文学叙事对接,它从地域出发,历史性地与当代中国生活、中国经验、中国式现代化的伟大事件密切关联,乡村的巨变和现代化发展的线索像水印般隐藏于文字之下;另一个是与深远厚重的文学脉络对接,在家国视野下,小说以新的背景对社会主义文学传统进行了创新和创造。

《光明日报》文荟版副主编饶翔指出,马金莲有着宏大的创作目标,她选择了本真的平民化叙事价值观和世界观,实际上是一种自发的平民化视角。《亲爱的人们》虽然是风格化的宏大叙事,时间跨度很大,但并没有明确刻意地给出时间标志,只是生产生活方式的变化,通过大量的细节描摹和绵密生动的生活场景缓慢呈现乡村的发展和进步。

将乡村发展与人物成长相结合

程绍武在致辞中表示,马金莲来自宁夏西海固乡村,多年来一直孜孜不倦书写乡土故事,有着强烈的辨识度和鲜明的创作特色。《亲爱的人们》成功书写出了时代之变,比如高考改变命运、村里第一次通电、村里人外出打工、视频直播、网红打卡等,真实客观地记录了西北乡村的进步与发展。作品没有回避苦难与艰难,但更着力描写乡村农民对未来的希望、期盼以及倔强的生存意志,并将乡村奋斗历程与人物精神成长相结合,《亲爱的人们》是一部描绘中国人民精神的成长史。

中国作协主席团委员、中国文字著作权协会会长柳建伟指出,在中国农村特别是偏远的西部农村,现代化进程其实比较缓慢,《亲爱的人们》以舒缓的叙事节奏和绵密的乡村场景呈现出西部乡村四十多年的发展和进步。在这部长篇小说中,马一山一家五口人的命运轨迹都不一样,却都携带着明显的时代印记,马金莲关注人物的精神成长,将每个人物的心灵世界进行细致解剖,从这个意义上来说,《亲爱的人们》是一部西海固农民的心灵成长史。

北京大学中文系副教授丛治辰认为,在很多主题写作都在写新时代乡村建设的新人的当下,马金莲的《亲爱的人们》独树一帜,它写的不是完全的、从天而降的新人,而是写了一个新人的成长,即小说人物马舍娃的成长。马金莲把马舍娃这个乡村新人的成长放在乡村,让他见证乡村的愚昧、基层治理的腐败,激发了他要在这里成为新的人的志向,最终,马舍娃在乡村,在家族与家庭内部,在婚姻和爱情的选择中完成了成长。

在中国出版集团原副总裁、中国作协小说委员会副主任潘凯雄看来,《亲爱的人们》既是十分小说化和文学化的长篇小说,同时又是地域特色鲜明、农民生活鲜活、时代烙印鲜亮的长篇佳作。小说以小见大,主要围绕马一山一家五口人的命运故事展开,然后由此辐射马家、李家、牛家三大家族,人物命运的发展变化是小说叙事的主要线索,人物的喜怒哀乐和命运的跌宕起伏由大量的生活情节和细节编织而成,被马金莲写得活色生香。

《十月》杂志执行主编季亚娅认为,《亲爱的人们》较为真实还原了西部乡村的生活场景,以扎实细密的现实主义写作手法、生动鲜活的日常琐碎、流畅自然的叙述语言成功塑造了马舍娃这个新人形象。值得注意的是,马舍娃的整体形象是在父子、母子、姐弟等多种关系中建构起来的。

文学如何书写乡村振兴

陈新文在致辞中介绍,《亲爱的人们》是一部扎根人民、情感淳朴、细腻动人、催人泪下的佳作,小说有丰厚的现实依托,熟稔的地域生活,塑造了马一山、祖祖、舍娃等乡土文学新形象,文学性好,艺术性强,是乡村振兴作品中体现新时代文学审美的样本,充分说明了80后青年作家也能创作出大作品的决心和实力。

沈阳师范大学特聘教授、中国当代文学研究会副监事长贺绍俊一直关注马金莲的创作,在他看来,《亲爱的人们》最突出的特点就是将乡村日常生活审美化,对乡村日常伦理进行审美化书写。马金莲不刻意追逐宏大的事件,而是一如既往地沉浸在乡村的日常生活,主要着眼于新事物和新现象如何跋涉千里进入西北乡村,又进入人们日常生活肌理。需要指出的是,马金莲不是立足于显眼的成绩来写西海固的脱贫,而是立足于漫长与艰辛来写乡村普通人的韧性和憧憬,贴着生活的真实情景去感知和书写,这样的写法更能真实反映西北乡镇的现实,《亲爱的人们》并未刻意以乡村振兴为主题,却成为乡村振兴主题作品最具说服力的文学文本。

中国现代文学馆学术研究中心主任李蔚超读这部小说的时候,会不断地想到《平凡的世界》和《山海情》,在她看来,时代的主旋律律动中最稳定的节奏一定是人民的生活,具体就是衣食住行等。《亲爱的人们》中西海固的回族女人祖祖读大学、当公家人,以及马舍娃回乡创业助推乡村振兴等,都是当下时代正在发生的内容。优秀的文学作品与时代密切关联,作家创作时应摸准时代脉搏,准确把握时代命题与文学命题的关系。

《亲爱的人们》作者马金莲

马金莲在感言中表示,自己一直把文学当作梦想,从十年前宁夏山区开始实施移民工程时她就开始关注、跟进、采访和搜集素材,同时阅读了大量乡土题材的作品,并经过多次修改,最终集结成80余万字的长篇小说《亲爱的人们》。马金莲说,家乡西海固热土文学前辈对自己的影响和引领,就像启明星一样,让她看到光明和希望。她将积极采纳专家学者的建议和批评,继续打磨作品,继续努力,使下一部作品再上一个新台阶。

合影

主办方供图