春节期间沪上100家书店集中展陈销售 百种“上海好书”助力书香浸润新春文化市场

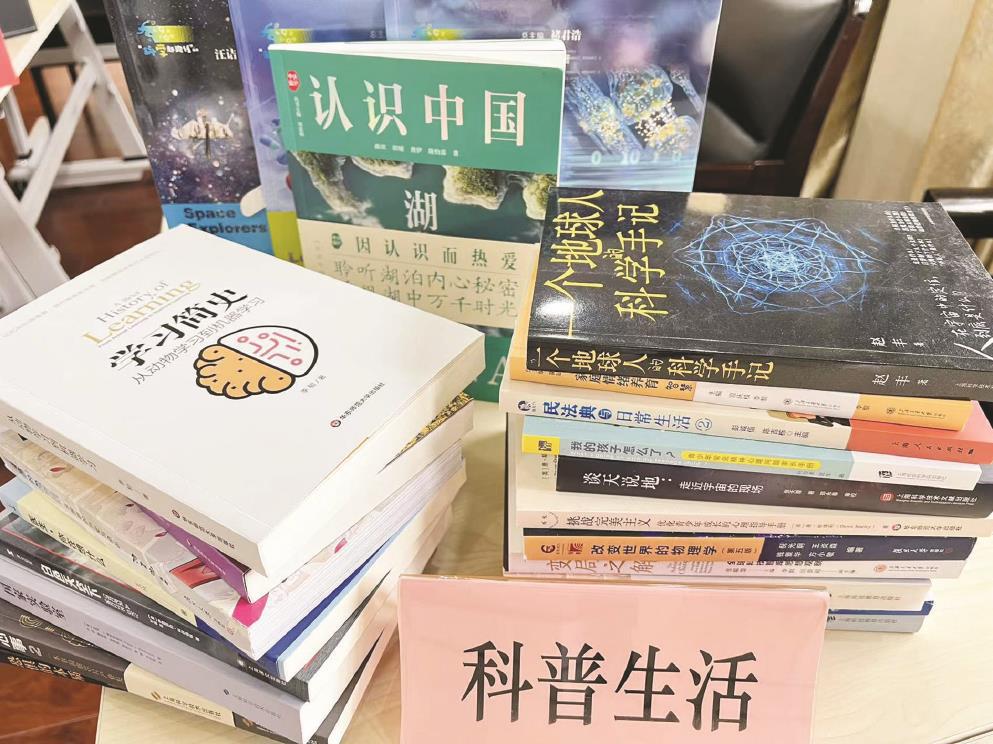

“上海好书”按内容分为主题出版、人文社科、文学艺术、科普生活、少儿读物五类。本报记者许旸摄

首届“上海好书”评选2月2日揭晓100种图书,将在春节期间通过本市100家书店(包括2家网上书店)集中展陈销售,让书香浸润春节文化市场,打造沪上出版大厦的“亲水阳台”。

为深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神,推进书香社会建设,打造习近平文化思想最佳实践地,鼓励推出更多具有较高思想含量或艺术水准、可读性强的精品图书,首届“上海好书”应运而生,由上海市新闻出版局与市出版协会、上海出版社经营管理协会、市书刊发行行业协会共同策划。

专家评审、杭州电子科技大学融媒体与主题出版研究院院长韩建民认为,“上海好书”不仅是一个图书专业奖项,也是面向大众读者的文化品牌,“入选图书冒热气沾泥土、紧贴时代脉搏,反映了上海出版开放大气特点,彰显了沪上精品出版整体风貌。”

2023年上海先后有13种图书入选“中国好书”月榜,是唯一所有门类都有斩获,且入选品种相对均衡的地区。“上海好书”评选参照“中国好书”选书分类标准,按内容分为主题出版、人文社科、文学艺术、科普生活、少儿读物五类,优选以适合大众阅读为导向,体现上海出版专业学术见长优势和出版门类齐全特色,社会效益和经济效益俱佳的精品畅销图书。

业内评价,首届“上海好书”题材丰富、品类齐全。既有中宣部重点主题出版物如中国人民大学校长林尚立《天下国家道理:中国共产党的成功之道》、上海交通大学刘统教授遗作《转折:1947年中共中央在陕北》等,也有《芯事2:一本书洞察芯片产业发展趋势》等科技前沿、《家庭情绪养育:智慧父母的修炼手册》等大众心理健康精品读物,还有涵盖解析代际关系的《在小山和小山之间》,深度剖析“以县为主”基础教育管理体制的《县中的孩子:中国县域教育生态》,感知宋代烟火气与文人气的《宋式艺术生活》等畅销图书。

入选图书注重中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。比如,北京大学教授韩茂莉《大地中国》涵盖中国历史地理的核心问题,出版半年多已发行65000余册;《园境:明代五十佳境》通过200余幅手绘图多角度还原明代园记中的23座园林,《她们:中国古代女子图鉴》展现古代女性形象和生活图景,都以小切口、轻阅读的方式,展现中华优秀传统文化蕴含的深厚人文精神。

上海发挥凝聚团结全国一流学者的区位优势,引导大家写小书,推出有文化追求、文化定力的精品佳作。其中,中国古典诗词研究专家、百岁老人叶嘉莹《叶嘉莹说词:云间派》诠释明末清初词的发展,揭示江南文化的刚柔并济;中国科学院院士褚君浩领衔主编“科学起跑线”丛书阐释何为科学家精神。曾溢滔、范景中、李守奎等各领域权威学者专家,陆铭、孙英刚等一批中青年学者,将成为上海出版可持续、高质量发展的有力依托、重要保障。

如何深耕优质内容,贴近人民生活?入选图书聚焦百姓冷暖,涵盖各年龄层关注热点,如亲子读物《陪着四季慢慢走》、聚焦青少年精神心理的《我的孩子怎么了?——青少年常见精神心理问题家长手册》、大众医学科普《医生,你在想什么》、关注数字社会的《隐私为什么很重要》等,更好满足人民群众精神文化生活新期待。

近年来,上海出版单位依托特色专业资源,凝练选题方向、培育优质作者、构建精品出版机制,孵化打造在全国叫得响、立得住、传得开的品牌。上海文艺出版社“艺文志”《企鹅哲学史》系统梳理古希腊到现代哲学脉络,上海人民出版社“独角兽”《民法典与日常生活2》将《民法典》实施的众多典型案例与百姓关心的热点问题进行分析解读,上海书店出版社“也人”《我是谁?段义孚自传》、上海科技出版社“科学新视角”《国家实验室:美国体制中的科学(1947—1974)》等图书品牌拳头产品,逐步形成体系完整、方向明确的出版定位。

专家评审组组长、上海世纪出版集团副总裁彭卫国介绍,“上海好书”是推广性榜单,可读性强、受众广泛是重要评选标准,未来拟以半年榜、年榜形式推出,有望搭建出版生产前端、发行网点与读者大众三者协同的平台。