《人民文学》2024年第1期|柳青:在旷野里(长篇小说 节选)

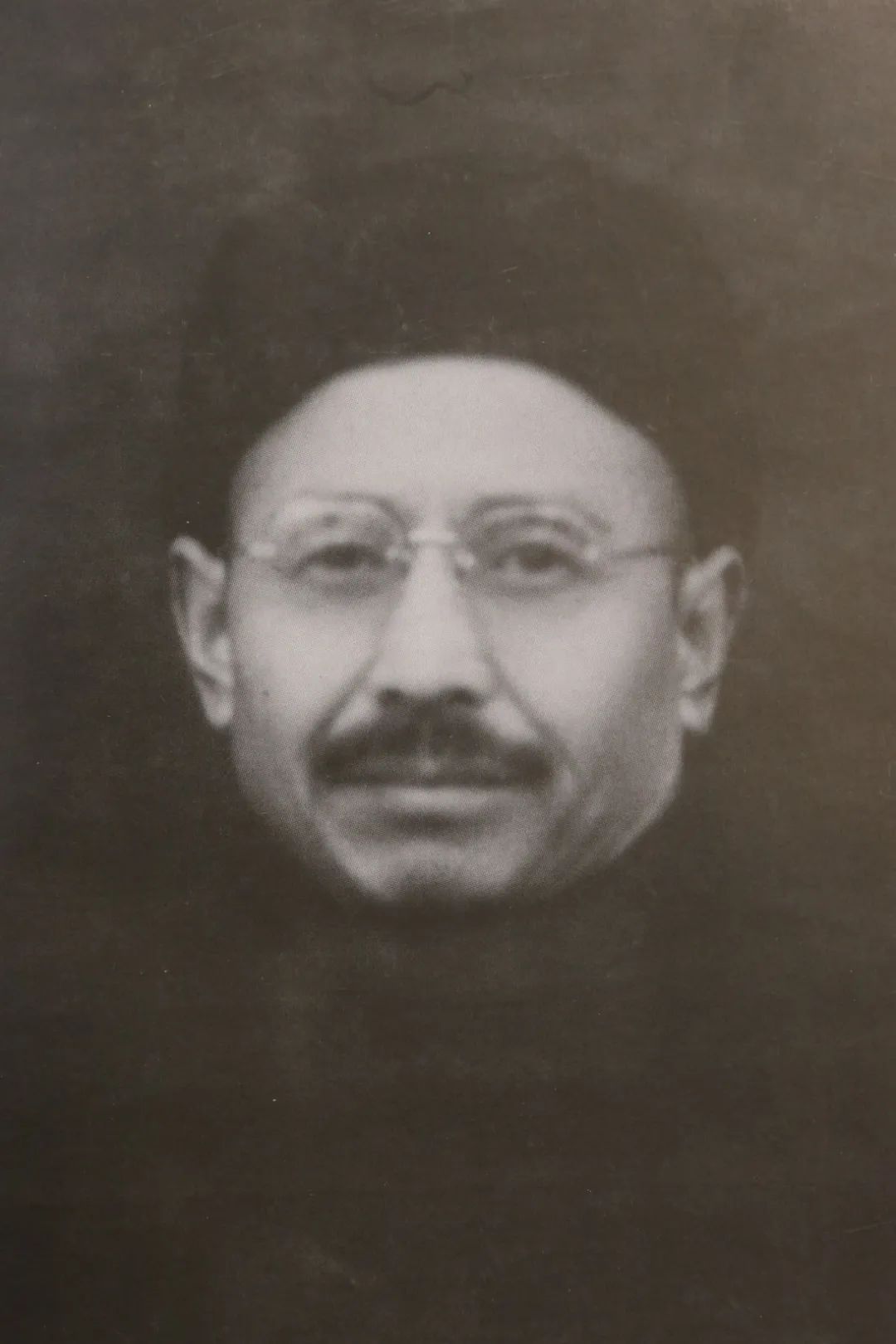

二十世纪六十年代初的柳青。柳青(1916—1978),本名刘蕴华,陕西吴堡县人。文学家。1936年加入中国共产党。1938年奔赴延安。1951年,参加创办《中国青年报》,任编委和副刊主编。1952年回到陕西,任长安县委副书记。次年辞去县委副书记职务,到皇甫村深入生活、写作,参加了农村合作化运动的全过程。他的小说大都以农村生活为题材,生活气息浓厚,真实地反映了农民的现实生活和精神面貌。主要作品有短篇小说集《地雷》,中篇小说《狠透铁》,长篇小说《种谷记》《铜墙铁壁》《创业史》,特写集《皇甫村的三年》等。曾任第四届、第五届全国政协委员,第四届陕西省政协常委,中国作家协会理事会理事,中国作家协会西安分会副主席等职。1978年6月13日在北京逝世。根据他的遗愿,他的骨灰一部分安放在北京八宝山革命公墓,一部分安葬在皇甫村的神禾原上。

在旷野里

柳 青

…… ……

三

位置在大平原上成千个稠密的村庄中间,一个小县城除了一两条小街和街面上多有几座瓦房和铺面,它和朱明山在解放战争中经常宿营的那些土围墙里的大堡子也没什么大差别。朱明山和青年团县工委的副书记李瑛——在路上谈话中知道——跟着推行李的手车进了离车站二里多的县城,拐过三两个弯,就到原①坡底下的一片树丛里的县委会了。

县委会刚开了晚饭。朱明山立刻同许多带着陕北口音和带着关中口音的干部见了面。拥在他面前很多的笑脸,问候啊、介绍啊、握手啊——这样急促,以至于除过在陕北就惯熟的、听说是新近由组织部长提成副书记的赵振国,朱明山相信紧接着让他再来叫出他们的名字或职务就很困难了。可是这没关系,他会和他们混得很熟;他从他们的笑脸上感觉到他们是欢迎他、需要他的。同时,他从他们的眼光上感觉到他们在观察他是怎样一个领导者。

脸上刻着记录自己所经过的困苦的一条条皱纹、像多数山地农民一样驼着背的赵振国,给书记的到来乐得不知如何是好。他张罗着叫管理员另准备饭,叫通信员打洗脸水、泡茶,就拉朱明山先到他屋里休息。

朱明山连忙伸出一只手叫什么都不要动,大家照旧吃饭。说着,他自己就走到摆在院里的一张桌子前,取了碗筷,盛了饭,回到赵振国的那一滩滩就地席跟前蹲下来吃饭了。很多滩滩的饭场里,有人翘起下巴或扭过头来看他一眼,然后意味深长地抿嘴笑笑或互相点点头。当新来的县委书记和他同席的人谈起话来的时候,饭场上的谈笑声重新普遍起来了。

朱明山到桌子上去盛第二碗饭的时候,听见李瑛小声地给她同席的人说:“可朴素啦。准备从车站往城里扛行李……”

“李瑛同志,你在背后议论旁人的什么?”朱明山盛了饭,转身笑说。

李瑛对她的同伴伸伸舌头,随即勇敢地站起来,带着女性的羞赧说:“朱书记,我当成你那小皮箱里有金子,那么点那么沉……”

“没金子,可是有比金子更贵重的东西。”

“啥?”

“书。”

饭场里一片微笑的脸。朱明山走回他的原位,就觉得和大家开始熟了。

饭后,他把他的组织关系和介绍信给副书记交给组织部。记着冯德麟告诉他的关于团结的话,他就提议到县政府去转一转。县委在家的几个主要干部和他一块儿到了拐过一个街口的县政府,梁县长刚起身到离城八里的县农场去了,根据他的习惯可能晚上不回来。秘书要打电话,朱明山叫不要打。他们又和县政府两三个科长一块儿出了城,在城外清水河里洗了个半身澡,又沿着河边的树荫绕了个大圈,从另一个城门进来,天已经黑了。

朱明山和赵振国转着把县委会所有的地方包括他的房子看了看,就在院子里乘凉。他们把裤子卷得像短裤一样,光穿个汗背心,抽烟、喝茶、谈话。

这是农村里迷人的夏夜——没有耀眼的电灯,月牙和繁星从蓝天上透过树丛,把它们淡淡的光芒投射到模糊的瓦房上和有两片竹林子的院落里。四外幽雅得很,街巷里听不见成双结伙的夜游人的喧闹,水渠在大门外的街旁无声地流过去,各种爱叫的昆虫快活地聒噪,混合着什么高处宣传员用传话筒向在打麦场上乘凉的居民报告最近的新闻……

一个人从嘈杂炎热的都市来到这里的第一天晚上,不要说他已经看见了今后一个时期要和他共同工作的许多人,光光这个新的生活环境,也可以使他一夜不瞌睡。朱明山喝着茶,看见黑黝黝的山峰压在南边一排房顶上,仿佛秦岭就在院子外边。

“这里到山根底下有多远?”

“到最近的一个山口子四十里,”赵振国放下茶杯,开始给书记介绍总的情况,“这是个南北长条子县。城南七个区,城北八个区,四个区在渭河以北。城北主要是产棉区,城南原上的三个区是产麦区,溜南山根的四个区因为山里流出来的几条河,有一部分稻田……”

赵振国说着,转动着瘦长的身子,在黑夜里指给对方看那些区的方位。朱明山留心地听着,自他担负起各种性质的领导职务以来,从不愿在一些最简单的基本情况上重复地问人。当他听到这个县还有一部分稻田的时候,立刻感觉到这对他是种完全新的东西。

“稻田很多吗?”

“多是不多,”赵振国见书记表现出浓厚的兴趣,谈兴更大地说,“这里的群众可有个特点,不要看他们一年种两茬庄稼,庄稼的样数可没咱陕北多;他们又从主要的里头抓主要的,把大部分本钱和工夫都纳上去了……”

“这就是说,一茬主要的庄稼瞎了,生活就成大问题了?”朱明山充满兴趣地接应着。他坐在躺椅上,身体却朝前倾着,两手捧着一个茶杯,在黑夜里探头注视着副书记。

“对,”赵振国咽了一大口茶,兴致勃勃说,“不像陕北说的,坡里不收洼里收。”

朱明山连连点着头,说:“我们做工作就要抓住这种特点。你到这里就在县上吧?”

“不啊,乍解放那阵在区上,”赵振国好像对自己的经历很生疏似的回忆着,伸出手用指头计算着,“我看:剿匪、减租、反霸,反霸以后才到县上。”

“到县上就做组织工作?”

“名义上是组织部副部长,实际上搞了三期土改训练班。”

“那你对老区干部和新区干部都摸得很熟啊!”朱明山高兴得眼里闪着光。

“熟顶甚?”赵振国谈起他个人的问题,渐渐显出了苦恼的样子,“熟也是老婆婆的家务账,又没个头绪。咱在陕北一个县上当区委书记,你又不是摸不着我的底子。土改以前没指望,土改以后我倒抓得紧,给地委一连打了几回报告,要求学习,结果常书记倒给调走了。我看我大约要不大不小犯上个错误,才能离开这达……”

赵振国说着,表现出明显的不平。朱明山几年以前所熟悉的赵振国那股牛性子,现在又在这里看到了。他想起地委书记说赵振国不安心工作的话,解释说:“这是个普遍问题,要慢慢一步一步解决,不过主要的还要看在工作中学习。”

“那也要有个底嘛,一摊子不知从哪达②抓起哇,”赵振国苦恼地诉说着,后悔莫及地说,“在陕北工作了那么多年,没注意学习,真是冤枉!那阵众人见你随常夹一本厚书,还笑你冒充知识分子哩。”

朱明山回忆起当时的情形,忍不住笑了笑。他想起高生兰对他的不小的帮助。她把那些书的内容告诉他,那些内容切合他眼前的工作这一点怎样吸引住他,高生兰又怎样鼓动他和帮助他解释疑难,他才摸进一个新世界的门道……

“各人有各人的情况,”朱明山毫不感到有什么值得自负地问,“嫂子和娃娃们都来了吗?我记得你的娃娃还不少……”

“来了就养了一个娃了,”赵振国负担沉重的样子,好像他的烦恼这时集中到这一点上,“生兰不管怎么,还可以进党校学习。我那老婆往哪达送去?快四十了,斗大的字不识得一个。就算有个地方送,娃娃们又往哪达填?”他抽着一支烟,加添说,“不是咱熟,我不和你说这些。”

“我知道。”朱明山了解地说,他知道副书记从来就是一个不愿意诉苦也不愿意多解释的人,总是直截了当提出要求或直截了当承认错误。这就是人们常常用“坚韧”“耿直”和“顽强”一类字眼所形容的性格;他的缺点就是有时有些简单化和执拗,但都是可以用一种适当的方式说转的。有一宗事实特别使朱明山满意他这个副手:早听说在陕北战争中,他们工作的那个县被胡宗南匪军占领的时期,赵振国担任区委书记的那个区的区长可耻地叛变了,领着敌人抓区委书记;赵振国领着游击队抓叛徒。互相找来找去,不过十多天,赵振国就在一个夜里从敌人占领的地方抓回了叛逆。现在,朱明山听了他的苦恼,亲切地安慰他说:“在新局面里发生了许多问题,慢慢都要解决的;咱们的新国家成立还不到二年。”

赵振国显然不愿谈话沿着这股线继续下去,他知道书记的意思,就问:“关于干部思想方面,总的情况在地委知道了吧?”

“德麟同志大致谈过一下。”

“我就是典型。”

“看你又来了,”朱明山伸手在副书记的光腿上拍了一拍,“你才还说着,我又不是不了解你?”

“实在嘛,”赵振国略带惭愧地笑笑,然后郑重其事说,“老区干部没文化,一套老经验已经使唤完了。新干部起来了,有文化,虽说有些不实际,劲头大,开展快……”

“这是好事情。”

“因此老区来的干部苦恼。怎办哩?旧前土改完了争取战争胜利,而今土改完了路长着哩,一眼看不到头,模糊得很,复杂得很。你给大家讲社会主义,大家要解决眼前的问题。说成了问题,什么都是问题……”

“都是些什么具体问题呢?”朱明山在军队里已经养成一种习性,不管情况多么危险或复杂,他自己总是注意保持着平静。

赵振国正要说话,却在黑暗中盯着院里的两片竹林子中间的走道,接着出现了一个十三四岁的女子,搀着一个六七岁的娃娃。

“来来来。”朱明山估计是赵振国的孩子们,向他们招手。

小娃娃跑来爬在赵振国的肩上,小手扳着他的下巴:“爸爸,渭生要会爬了。”

“这是甚好消息?往后还要和你一样跑哩!”赵振国笑着说。他并不显得厌烦,却亲昵地拍打着娃娃软绵绵的屁股。

“啊哟,一口关中口音。”朱明山拉小娃的手,拉不来,只摸摸他的光头。

赵振国把手电交给站在旁边的女娃,要她把小孩带去睡觉,这才给朱明山解释,家里房子小,夏天嫌热,分两个小孩跟他睡。

“你看见了吧?这就是具体问题:家庭问题。来了的是负担,没来的常写信喊叫困难,想离婚又不是个简单事。工作问题、学习问题、前途问题……纠缠不清。”

“是。”朱明山同意地点头,“每一个人的问题都不简单。”

于是赵振国谈起一些具体的人和具体的事,他们的思想和他们的态度。他有时谈得苦恼,有时谈得气愤,用手掌响亮地打着他的光腿。他们说着,把两人所带的烟都抽光了。小县城里已经听不见多少人声,在一片昆虫的聒噪声中,前院的电话室里,一个当地口音的青年人的大嗓子在询问各区夏征工作的进展情形。

朱明山陷入了沉思,他的头脑已经被赵振国用许多具体事实所说明的地委书记要他注意的那些问题盘踞了。

“我看干脆把这伙老土一脑子③都调去学习算了。”赵振国烦躁地说。

“那怎么行呢?”朱明山不同意地看了眼副书记,觉得赵振国整个谈话中表现出一种带着主观情绪看问题的味道。朱明山心里想的是:茫然不知所从自然不行;形式上轰轰烈烈,实际上浪费群众的热情也不行。他说:“调学习的也要,可是不管学习也好、工作也好,要从思想上解决问题。”他给赵振国解释没有真正懂得社会主义又懂得眼前该怎么办的人,社会主义总是遥远模糊的道理。“我今天在火车上看见群众爱国主义的热情那么高,就想我们一定要教育干部,怎么把这种宝贵的热情引导到正确的方向上去。”

两人要休息去的时候,一道手电光一闪,听见几声沉重的脚步声从竹林子中间的走道上过来,一个粗壮的大汉出现在面前。

…… ……

①“原”字手稿中写为“塬”。《现代汉语词典》对“塬”的解释是:“我国西北黄土高原地区因流水冲刷而形成的一种地貌,呈台状,四周陡峭,顶上平坦。”陕西关中地区的一种地貌形态“原”,与词典中的解释大致相似,它是高出于河川平原的顶部总体平坦的台状高地,这样的地貌形态当地就称为“原”,写作“原”,如“白鹿原”的“原”,不写为“塬”。故将手稿中的“塬”字皆改为“原”。

②“哪达”原写为“那褡”,改为“哪达”。哪达:方言,意为“哪里、哪个地方”。下同。

③“一脑子”:意为“一股脑儿”。

(本文为节选,完整作品请阅读《人民文学》2024年01期)