《再见,星群》:所有的艰难,将变成一种光明

《再见,星群》作者王苏辛

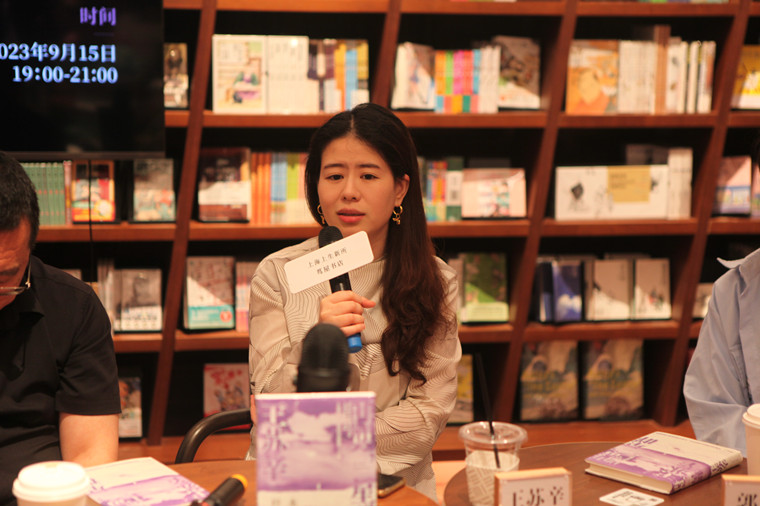

上周五晚,青年作家王苏辛携其由译林出版社出版的新书《再见,星群》,与作家郭爽和作家、评论家赵松一起做客茑屋书店上海上生新所店,以“普通人和他们的远大前程”为主题,和读者们展开了交流分享。

《再见,星群》收录了八个故事。这些故事中的主人公,或生活在不同的环境,或从事不同的职业,但相同的是,他们不断努力生长,直至生命变得饱满、前路变得清晰,找到自己的“远大前程”。如何克服日常生活中幽灵般闪现的倦怠,重新熔铸生活的意义,是这八个故事的核心。

用了多年时间,非常努力地活成一种漂泊的状态

《再见,星群》中的主人公们基本都是漂泊在外的人,身体和心灵面临的挑战非常多。作为独生女,王苏辛出生于河南的一个县城。那时正是城市化进程突飞猛进的时候。父母常常忙于工作,从小对她的要求就是“请你安静下来”,为此,父母让她去学画画,她说“我从一个看起来好像有多动症的人变得极其安静,特别擅长一个人待着”。因为很小离开家庭去外地读书,在外生活的时间已经远远超过在故乡生活的时间。她提到故乡县城的发展变化,快速公交和地铁一边建造,一边形成暂时的拥挤,整个城市像膨胀一般蜿蜒生长。

在高考大省河南,从小王苏辛就在担忧自己能否赶上别人的步伐,会不会被同龄人抛下。到了30多岁,王苏辛发现自己和这八个故事中的主人公一样,“从一个很小的年纪,大家都在设想如何稳定,然后用了很多年的时间发现无法稳定,无论是现实环境的变化导致,还是自己的内心世界丰富所造成的自我不确定性。总之,是非常努力地活成了一个很漂泊的状态。”

在漫长的与自己相处的时间中,她生活的一个乐趣,就是去观察搜集素人的社交主页,找寻线索,想象他是一个什么样的人、过着怎样的生活。到了后来,她在写作的时候会有意识地关注人物的命运感,关注人在漫长时间里的内在变化。对她来说,小说的叙事动力就是时间。

一边寻求着挣脱,一边与人的关系越来越密切

赵松和郭爽在阅读《再见,星群》时,不约而同地体会到了一种焦灼和疏离感。在赵松看来,这种焦灼不是因为某些事情、某个人或者某种感情,而纯然是出于作为个人与他人、与真实生活之间关系的疏离,“这种疏离让人觉得作者是个少年老成的人,有一种跟她的年龄不相符的一种气息在里面。”郭爽则表示,这些小说中的主人公好像一直都在寻找一些可以支撑自己活下去的道理,但是其实真实的人生不是靠道理活着的。对此,王苏辛表示,“我觉得真正支持人生活下去的一些动力,可能就是非常简单的对某一个事物的兴趣,对于一个真理的追寻。但这些东西直接讲出来时很空泛,只能通过小说故事去表达。”

在王苏辛成长记忆中,有两个场景让她印象很深。一是儿时别的小孩没有人接送,可以一路蹦蹦跳跳、一路捡着树枝玩着上下学。二是在父母家里,在学校接受了要讲文明的教育,回老家却十分震惊地看到亲戚们因为打麻将的输赢吵得不可开交。王苏辛谈到自己曾经在很长一段时间内都在对抗一些比较粗暴的人际关系,希望在关系中,人们可以彼此柔和地相处,有时候希望大家能够把话说清楚,解开误会。然而,“事实上大部分的生活就是一边挣脱一边又密切起来的一个过程。”就像《寂静的春天》这一篇的篇首语:“一个人在这个世上,一边寻求着挣脱,一边与人的关系越来越真正密切起来。”

一部小说集,读起来却像非虚构

《再见,星群》中的主人公们各式各样,有拾荒的,有做自然摄影师的,有学医的;他们去过的地方也很多,有去蒙古国的,有在海上从事油气勘探的,有在城市的咖啡馆或清吧游击式创业的。各行各业各地域的人生在这本书里轮番登场。赵松表示这本小说集读起来有一种非虚构的感觉。连作者自己的朋友也会疑惑,王苏辛是否真的去过那些地方。“我没有直接奔赴过任何一个现场,都是一层一层看过去,看到一层接受一层,等它们重叠到一定程度的时候,我才想着把这个过程写成一部小说。”以至于王苏辛有时甚至会怀疑自己究竟是个写小说的创作者还是一个记录者,也不知道这是否正常和正确,但自己只能如此写下去。对此,同为作家的郭爽则直言,“继续写就好了,坚持是挺重要的,但是快乐也很重要,坚持的前提是从中感受到了快乐。”

《再见,星群》中的小说主要创作于2019年到2022年期间。这特殊的三年给王苏辛带来的一个巨大变化是,很多疏离的人渐渐在这段时间里反而变得真正密切起来。与这些人的交流,就成了一些小说取材的来源。《猎鹰》主人公何婷的原型,部分就取材于作者的一个朋友,一个游历过欧洲、做过新闻官、直播带过货的女性朋友。这位朋友曾经在交谈中坦言自己接受不了像是在水上凫水的生活,只能要么深入水下,要么飘在空中。她的状态正是王苏辛写作《猎鹰》时想要表达出来的状态。

以法律工作者刘源和油气勘探工作者孙尧为主人公的《远大前程》这一篇小说,也与作者的亲身经历有关。在成都读大学的时候,王苏辛所在学校的对面就是西南石油大学。她常能看到一些灰头土脸的人从外面回来,原来他们都是石油勘探专业的学生;早先的时候因为年少骄傲不甚看得起他们,后来才回过头去琢磨这些人的人生。赵松将这种状态的作家称之为生活的卧底。也许正是因为作者保持的这种状态,《再见,星群》读起来才能有着非虚构一般冷静克制而又引人入胜的感觉。

回到分享会的主题“普通人和他们的远大前程”,王苏辛曾经真诚地相信“李华考上了北京大学,张萍上了中等技术学校,我在百货公司当售货员,我们都有光明的未来。”这种从少年时就存在的力量也让她后来开始写作后,书写不同的角色,可以保持着平等地关注,平视每一个社会身份不同的人。她也同意一位网友对本书的评论:“每一个角色都有了艰苦而光明的前路。”在王苏辛看来,“放下抵抗之后,再看你想要的那个远方,所有障碍就都消失了。可能真正的那个远大前程也并不存在,但是当你想到那些可能会从中得到安慰的东西的时候,想到自己放下抵抗的过程的时候,所有的那些艰难就变成一种光明了。”