沿途的秘密:毕飞宇小说的修改现象和版本问题

内容提要:修改是毕飞宇文学实践中的重要现象,一类是作家出于艺术的自洽或编辑意志的介入而导致的文学修改,并形成了不同文学版本,这类以《推拿》的大陆版和台湾版,《相爱的日子》的期刊版和文集版为代表。另一类是文本发表之前作家的增删、改写所形成的“前文本”,“前文本”常常秘不示人,但蕴含了创作的诸多秘密。这类以《玉秀》发表前的洁化修改和《平原》的大量删减为代表。论文以版本学的方法考察毕飞宇文学创作中的修改现象,勾勒同一文本的版本变迁和异文增删,分析版本流变的内外因素,评价不同版本的表达效果和叙事逻辑。同时,通过渊源批评的方法,分析毕飞宇创作中的“前文本”空间及其与定本之间的转化,以此呈现作家修改作品过程中体现的艺术调整和审美变化。

关键词:毕飞宇 修改 小说版本 前文本

从版本学的角度考察文学作品是研究中国古典文学和现代文学的重要学术路径,版本批评也成为文学研究的重要方法和视角。中国现代文学以及解放后的前27年文学,由于频仍的动荡和复杂的政治环境,文学在政治外力和作家自我改造内因的双重力量下,形成了发表本、出版本、修改本和定本等不同形式的版本。这两个时段的版本变迁的密度和规模都很大。“文革”以后的新时期文学,由于作家所处的语境逐渐宽松,大规模修改文本的现象已不多见①,再加上随着新世纪信息技术的发达和电脑写作的普及,修改本与原稿高度重叠,文学的版本问题趋于弱化。这样,在新时期文学研究中,版本意识和版本视角被极大地忽视了。

但从作家的创作实践和出版情况来看,近三十年来,作家删削或修改作品并形成不同版本仍是一个不容忽略的现象,陈忠实、张洁、林白、张承志、宁肯等作家的作品都不同程度地存在着修改现象和版本问题,因而,通过版本批评研究作家作品和文学现象仍不失为一种重要的方法。2014年初我在采访毕飞宇的过程中②,他屡次提到他的文学创作中的修改和不同版本问题,加之此前我曾留意到的他的创作中有过的跑偏、删笔现象,我意识到这些文学行为中包含了作家创作过程中的挣扎、妥协、遗憾等多重内涵。概括地说,毕飞宇至今的创作历程中,其修改现象包括两类,一类是由于作家本人的修改形成了两种不同的发表本(或定本),或是由于编辑意志的介入形成了期刊本和文集本的不同版本形态;第二类是作家在发表定本之前,要对原稿进行增删和修改,这些出版之前未经修改和删削的版本可以称之为正式版本的“前文本”,“前文本”的内容无法在发表后的定本中看到,但包含了作家创作心理的大量行迹和文本走向的多种可能性。因而,本文以毕飞宇的《推拿》、《玉秀》、《平原》、《相爱的日子》等小说为文本,通过小说版本的比较,梳理出版本相异之处;同时,将批评视界由定本向创作过程前移,对创作过程中的删笔、跑偏、妥协、修改等重要现象进行细致分析,试图挖掘出“前文本”具有的创作心理和创作学内在机理内涵,考察前文本和定本之间如何演进和转化。

一、两种《推拿》:无意造就的版本风景

相对于毕飞宇二十多年的创作历程来说,2015年初出版的9卷本的《毕飞宇文集》③着实让毕飞宇进入不了“多产作家”的行列,相反,他是一个惜墨如金,喜欢“慢工出细活”的作家,“他总是要让每一部作品放在身边‘磨’上很久,其对文本各个‘枝节’的重视和认真有时近乎‘苛刻’。”④可见,“近乎苛刻地磨”是对毕飞宇文学创作尤其是修改润色过程的恰切描述,也可以说,正是这种反复修改和加工使他的文学版本问题成为了可能。在毕飞宇小说的修改现象和版本问题中,第一类是经由作家主动修改文本并形成不同版本,这类修改典型地体现在《推拿》的版本上。

《推拿》是给毕飞宇带来巨大声名的长篇小说⑤,这部小说写作于2007年4月至2008年6月,第1版由人民文学出版社于2008年9月年出版。《推拿》除了大陆版,还有两种版本的台湾版,一种是台湾九歌出版社2009年7月出版的《推拿》,另一种是该出版社以同样书名出版的“修订新本”,修订新版时间是2013年6月。那么,这里关于《推拿》实际上就形成了三个版本,如果三个版本之间,只是封面装帧形式、横排竖排、简体繁体等无碍小说内容的形式的差异,那么这种版本差异反映的问题只是阅读语境、销售策略的不同。但实际上三个版本的差异并非仅仅体现在这些形式层面,还体现在内容上:09年的台湾版与08年的大陆人民文学版,在内容上有较大出入;2013年台湾版的修订版与08年大陆人民文学版尽管出版时间相差近5年,但内容上是一致的,也就是说,毕飞宇在08、09年先后在大陆和台湾出版《推拿》,这是两个相异的版本;而2013年再出台湾版的修订版时,毕飞宇选用(恢复)的是08年的大陆人民文学版。简单地说,从文本内容的差异性的标准上说,《推拿》至少有08年的大陆人民文学版(2013年台湾修订版)和09年台湾版两种不同版本(以下分别简称“08年大陆版”和“09年台湾版”,凡用引文皆出自这两个版本)。那么,问题来了:第一,《推拿》的这两个不同版本是否有原稿和修改稿之分?第二,原稿与修改稿的主要差异是什么,形成了哪些异文?第三,如何评价这些异文和修改效果?

在一次访谈中,毕飞宇谈及到《推拿》的这种版本之谜,他说:“《推拿》最初的结尾不是这样的。我可以送一本台湾版的《推拿》给你,和大陆版的一点都不一样。大陆的读者所看到的结尾是我的第二稿,第二稿我忘了发给台湾出版商了,这才有了两个不同的结尾。”⑥毕飞宇这里所说“和大陆版的一点都不一样”的台湾版本是指上文所说的“09年台湾版”,而且由此也可知道,这个台湾版作为毕飞宇电脑中的电子版本之一,是未曾经过修改的初稿,阴差阳错,毕飞宇将初稿发给了台湾出版商,这才使《推拿》有了两种版本流布于市。作家无意中的一点小差错造就了两种文学版本面世,这对文学阐释来说绝对是件好事,毕竟不同版本蕴含了作家不同的艺术构思和美学趣味,以及这些版本演进和转化的具体行迹,借助于这些不同版本可以洞悉作家创作历程中的秘密。美国文艺理论家韦勒克和沃伦曾说,“每一版本,都可算是一个满载学识的仓库,可作为有关一个作家的所有知识的手册。”⑦就《推拿》来说,经由版本我想探寻的问题是:作为初稿的“09年台湾版”和作为修改稿的“08年大陆版”的《推拿》存在哪些较大改动、形成哪些异文?这些改动的动机和效果如何?

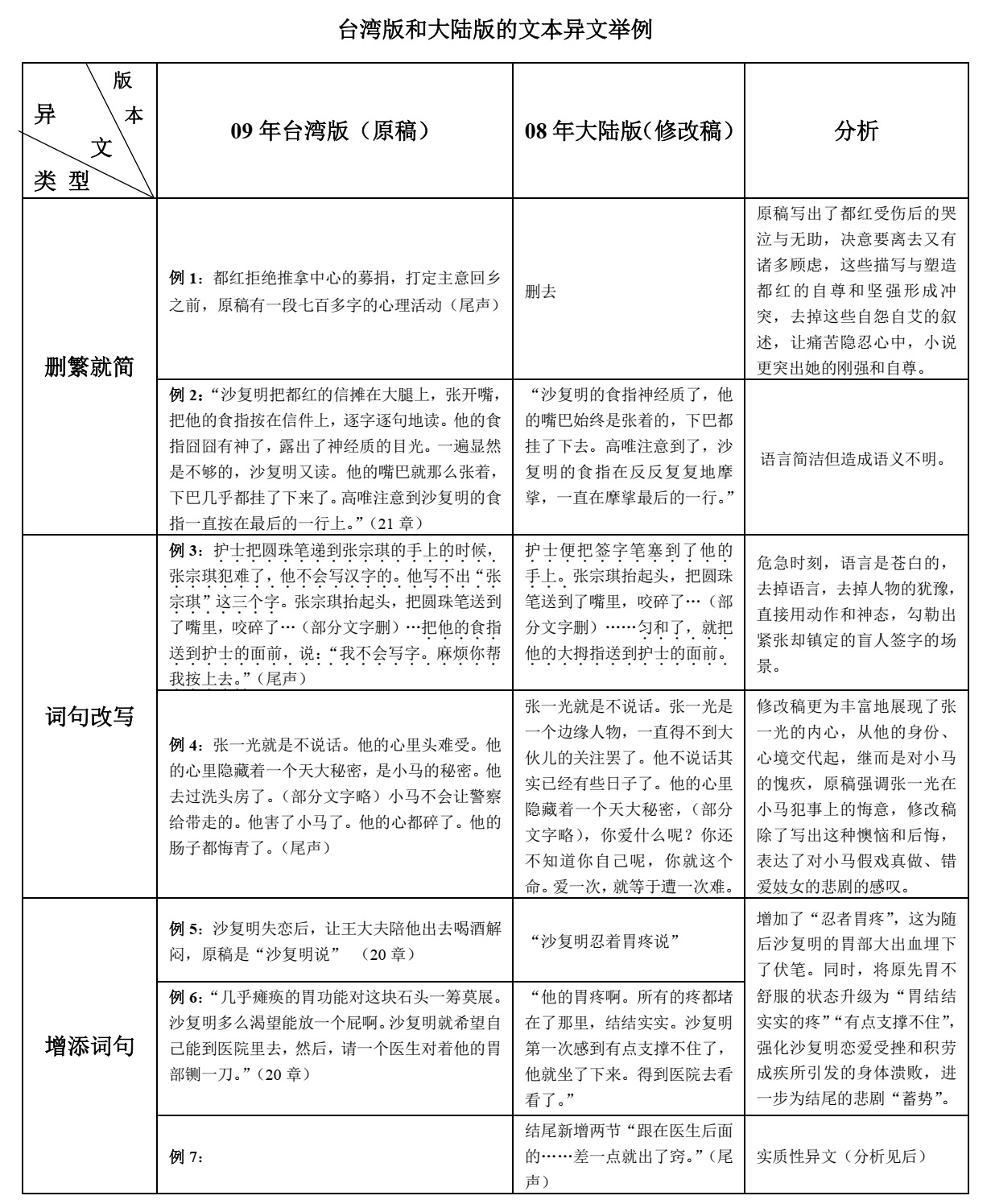

通过对两个版本进行汇校,发现《推拿》的初稿和修改稿存在不少异文。小说的前部分改动不大,最后几章改动幅度较大。从修改类型来看,大致有删减语句、增加语句、改写表达、句子顺序调整等几种。下表列举了这几种修改类型的典型例子。

上表汇校了《推拿》两种版本⑧的几组典型异文与简略分析。关于这两种版本汇校,还有两点需要注意:

第一,《推拿》的修改稿中的异文未必每一处都优于原稿,有的甚至是拙劣或失败的修改,因而我们应该打破“原稿-修改稿”序列上的版本进化论思维,从文本内在逻辑和审美接受的角度客观评价作家的修改行为和效果。应该说,在“词句改写”这一类型中,有大量修改是值得肯定的,比如,将“推拿中心”改为“休息间”;“危机感”改为“压迫感”;他的身上却“具备了天然的领袖气质”改为“凝聚了一个老大哥的气息”;王大夫的动作“吓人”,改为“突然”;小蛮感到了一阵“快慰”改为“穿心的快慰”——这些修改确实使表达更为具体、生动、准确。同样,通过“删繁就简”,修改之处的语义和表述大都更为精炼和简洁,比如例2,将描述沙复明“阅读”都红留言时的“一直按在最后的一行”改为“反反复复摩挲,一直在摩挲最后的一行”,更为准确和细腻地呈现了沙复明专注而又紧张地阅读都红辞别信时的神态。

但删削有时也会对文本的丰富性和连贯性造成某种伤害,比如例2,这段话在修改稿中被极大减缩(见上表),语言确实更简洁了,但原稿对于沙复明专注甚至圣徒般阅读都红书信的的精彩描写也被删去了。原稿中沙复明先是“摊在大腿上”,“张开嘴”,“食指按在信件上”,“逐字逐句读”,以致食指“炯炯有神”,有了“神经质的目光”,这种比喻由于前面一系列动作的铺垫并不显得突兀,但修改稿删去了一系列动词后,“沙复明的食指神经质了”令人不知所云。

第二,值得注意的是,在汇校两个版本时,笔者发现了原稿和修改稿各有一处讹误。具体如下:“09年台湾版”第20章,都红拇指夹断住院后,沙复明悲痛欲绝,匆忙示爱中遭到了都红的拒绝。王大夫开导沙复明,两人有这样一小段对话。

沙复明问:“大伙儿都知道了吧?”

“都是瞎子,”王大夫说,“都看得见。”

“你怎么看?”沙复明问。

沙复明犹豫了一下,说:“他不爱你。”

此处加着重号处(编者按:为适应页面排版,改为加粗字体)的沙复明应为王大夫。从上下文的对话内容可以看出,另外在修改稿的“08年大陆版”中,沙复明也改为了王大夫。

上文这段对话之后,小说中有一段叙述性文字:

09年台湾版:话说到这一步其实已经很难继续下去了。沙复明就想哭。可沙复明怎么会哭呢。他的胃揪了起来,旋转了一下。事情的真相是多么地狰狞……。

08年大陆版:话说到这一步其实已经很难继续下去了。有点残忍的。王大夫尽力选择了最为稳妥的措辞,还是不忍心。他的胃揪了起来,旋转了一下……

这两段文字中,由于修改产生了异文,并对指示代词“他”的指代对象产生了直接影响。“09年台湾版”的小说原稿中,可以看出,“他的胃揪了起来”中的“他”是指代沙复明。修改稿中,对沙复明的叙述改成了王大夫,“他的胃揪了起来”紧承随后,直接导致此处的“他”指代的是王大夫。但从小说的上下逻辑和疾病主体来看,患胃病的显然是沙复明。即使“胃揪了起来”作为一种情绪表征,用来修饰作为劝谏者的王大夫,也是不合语境的。所以,此处大陆版的“他的胃”应改为“王大夫的胃”,否则语义不通。

二、《推拿》两种结尾方式及其不同诉求

作家对作品的每次修改并不必然都会引起意义表述和美学风貌上的重大变化,有些修改会形成新的意义系统,有的则不会有意义质变。因而,从修改所形成的异文的功能学角度看,可将异文分为实质性异文和非实质性异文,“影响作者的意图或其表达实质的文本异文称之为实质性异文,其他如拼写、标点、局部字句变化、语序调整,不会影响意义表达的异文成为非实质性异文。”⑨上表异文举例中的大部分例证都属于非实质性异文,但例7所列的异文改变了原稿的意义系统,属于实质性异文。例7涉及的是《推拿》最后一章内容,修改稿较之于原稿的改动是较大的,其中最大的差异在于修改稿的结尾比原稿多出了两段文字。

“08年大陆版”多出的这两段文字的具体内容是:

跟在医生后面的器械护士目睹了这个动人的场面,她被这一群盲人真切地感动了。她的身边站着的是高唯。一回头,器械护士的目光就和高唯的目光对上了。高唯的眼睛有特点了,小小的,和所有的盲人都不太一样。护士对着高唯的眼睛看了一会儿,终于有点不放心。她伸出手,放出自己的食指,在高唯的眼前左右摇晃。高唯一直凝视着护士,不知道她要做什么,就把脑袋侧过去,同样伸出手,捏住了护士的手指头,挪开了。高唯对着护士眨巴了一下眼睛,又眨巴了一下眼睛。

护士突然就明白过来了,她看到了一样东西。是目光。是最普通、最广泛、最日常的目光。一明白过来护士的身体就是一怔。她的魂被慑了一下,被什么东西洞穿了,差一点就出了窍。⑩

在“09年台湾版”这一初稿中,小说的结尾原是这样的:沙复明胃部大出血,经过抢救脱离险情,王大夫和推拿中心的众人苦苦守候,王大夫为自己忽略了老同学的病陷入了深深的自责之中,情急之中错将金嫣当作小孔抱在怀里并声言要举办一个像样的婚礼,而金嫣也动情地配合王大夫上演了这场感人的表白戏。可见,初稿的结尾是在浓郁的悲情和淡淡的温暖交织中终篇的。在这种悲剧氛围中小说让王大夫自省,推拿中心的盲人们相拥而泣,以一种看似团圆结局和人的和解状态收尾。在“08年大陆版”的修改稿中,小说加进了对正常人高唯的眼睛的描写,高唯的眼睛成为护士理解盲人的中间介质,护士因感动而与高唯对视,在高唯的凝视下护士看到了最日常、最普遍的目光,进而这种目光“震慑”、“洞穿”了护士们。

从修改效果来看,《推拿》结尾的这两种不同叙述方式,显示了两种不同的文学构思和寓意表述,其所引起的阅读心理和阐释结论是不同的。台湾版的结尾是以一种高度写实的方式终篇的,这种结尾叙事在台湾研究者的视野中形成了这样的阐释:“毕氏在《推拿》中所营造最大的悲剧,不在于王大夫的自剐、都红的断指,也不在于沙复明的咳血、小马的自裁,而在明眼的主流社会对这个黑暗世界的‘视而不见’。因为‘不见’,所以‘黑暗’更加‘黑暗’,没有得到同理心的理解与协助,让盲人更容易走向性格与命运的悲剧。小说的结尾,作者让盲人之间终于能够相互牵起手来(沟通与信任),感觉上结局是圆满的。实际上,从小说整体的诉说来看,明眼人与盲人社会的隔阂与矛盾,在毕氏看来显然有巨大鸿沟而难以调和。”⑪这位台湾学者还认为,“读完整部小说,找不到一个明确的象征意义,或者正面、积极、向上的力量。”客观地说,台湾学者对小说文本的解读还是相当到位的,基于台湾版结尾得出小说缺少“积极向上的力量”,并认为小说并没有真正实现盲人与正常人的沟通与信任,这种解读是客观准确的。

修改稿中新增的两段文字,关键词是目光,经由护士、高唯之间的这种“目光”,小说象征性地建构出一种走向理解、冲破隔膜的较为理想和令人神往的叙事局面。“按照我最初的想法,整个小说里没有一双眼睛,我打算很纯粹地写一个‘全盲’的小说。可是,到了后来,我放弃了这个想法,因为我意识到了,《推拿》还是需要一两双眼睛的,高唯这个人物就是这么出现的,小蛮这个人物也是这么出现的。现在想起来我的妥协很值得,如果不是这样,《推拿》的结尾就不是这样了。我对小说的最后一段文字很喜欢。”⑫毕飞宇将《推拿》定位为一部关于“尊严”之书与“理解”之书,一方面小说通过十多个盲人形象极力彰显了他们自食其力、看重尊严的一面,另一方面“理解”作为一种缺失性品质,不仅存在于推拿中心的盲人内部之间,也存在于推拿中心和整个社会秩序之间。反过来说,缺乏对盲人的理解是一个大的社会问题。小说第16章王大夫以刀自戕替无赖弟弟还钱的书写,第20章写到社会对盲人社会的“理直气壮的遗忘”,无不充满着对正常秩序和健全人漠视盲人的悲愤和控诉之情,无不充满着对“理解”的深切呼唤。呼唤理解成为《推拿》的一种自觉写作向度。“在《推拿》当中,我不厌其烦地描绘了一个又一个‘误解’,一个又一个‘错位’,我几乎想从作品当中跳出来说一句话了,我们这些有眼睛的人,上天没有给我们障碍,还沾沾自喜,自以为自己活得很高级,还以为别人傻。我想说的是,上天把理解力已经放在我们的基因里了,可是我们故意视而不见,这几乎就是作孽。”⑬在修改稿中,小说结尾追加的王大夫反思和补写的最末两段文字,都意在表达人与人的沟通与理解的必要性。

《推拿》是一出令人唏嘘的悲剧,可以预见,小说聚焦的这群要强的自食其力者,在创造自己的生活以及与正常社会秩序交汇中,还有诸多的阻隔和漫长的崎岖迎接着他们。崇尚现实主义写作的毕飞宇对此并非没有自知,当他将笔锋对准盲人这个群体时,他便找到了一个瞭望现实世界的黑黢黢的通道,这通道有爱、尊严,有触觉,但没有光,遍是隔膜,充满了正常秩序的漠视和偏见,那么,作为一部“盲者叙事”作品,《推拿》想要抵达怎样的伦理诉求,又如何实现叙事上的自洽?正如批评家所关心的——“一个涉及盲者的小说,在理论上,似乎一直先在地就有着更高的要求:描写出盲人们在黑暗和盲目中的那更深的黑暗和盲目”,以及是否投射出“一种击穿我们盲点的光芒”⑭。盲人的自尊、自强以及盲人生存的“黑暗”在小说中都得到了充分的书写,但击穿黑暗的“光芒”并不耀眼。

客观地说,毕飞宇在小说中并没有为盲者们凭空虚拟出信仰层面的救赎力量和光芒,而是在世俗层面将盲者之间的爱作为盲人生存的精神支柱,正如小孔说服其父母自愿嫁给王大夫给出的理由那样,“我爱他是一只眼睛,他爱我又是一只眼睛,两只眼睛都齐了”⑮。直至初稿小说的结尾,爱是毕飞宇所试图召唤的救赎光芒:沙复明的积劳吐血不仅让王大夫们深感人与人之间不可逾越的隔膜和黑暗,更唤醒了他对世俗幸福的爱和渴求,他欲搂抱小孔并公开宣言结婚,阴差阳错搂住了金嫣,但王大夫的自省和对世俗之爱的渴望何尝不是金嫣泰来们的内心企求?小说试图用爱这束光芒照射进盲人即将分崩离析的世界,为他们的未来生活敞开一种可能性延展——这是初稿小说结尾所体现的叙事伦理,即“在小说中,小说家有时候似乎把爱赋予了某种拯救的宗教性力量。”⑯也许毕飞宇意识到盲人的世界即使有了爱也未必能冲破黑暗的渊薮,如果盲人和正常人之间横亘着傲慢、歧视和隔膜,盲人的世界还将是一个无光黑暗的世界。正因为此,修改版中毕飞宇增加了两段关于“目光”的文字,在一群盲者的眼睛里注入鲜亮的目光是有困难的,小说让明眼人高唯成为目光的主体,被盲人感动的护士误以为高唯是盲者,高唯在护士的注视下俨然成了一个盲者,实际上高唯的盲目或明眼已无光紧要,经由高唯的目光实现正常人与盲人们之间的亲密沟通与真正理解是小说的叙事指向,“目光”在此处具有某种象征意味,关于理解,关于人的相通,或关于未来的启示,蕴藏着盲人世界和正常世界的和谐可能性。

三、 编辑的意志介入与暗流涌动的“前文本”

在文学作品问世的过程中,文学编辑(期刊编辑或出版社编辑)出于审美眼光、出版制度、市场接受等原因都会对作品提出某些或大或小的修改方案,进而改变作品的既有风貌,这样,在作家意志与编辑意志之间的博弈关系中,有可能会形成不同的文学版本,这类小说的代表有《相爱的日子》、《玉秀》等。

《相爱的日子》最初发表在《人民文学》2007年第5期,后收在同名小说集中⑰。这篇小说与同一时期的《家事》都意在探讨都市中人的孤独感和青年人的生存境遇问题,书写了生活在都市底层的一对青年男女由平常交往到同居相处再到淡然分手的短暂历程。小说无疑呈现了都市社会强大的金钱意志与资本逻辑,它们极大地压迫着都市边缘人的生存,男女主人公之间欢愉的性无法抵挡强大的世俗幸福和资本生活的召唤。这篇小说之所以会有版本问题,是因为小说过多的涉性文字遭到编辑的不满和干预。“在我所有的小说中,这篇小说的性描写差不多到了我自己都不能接受的地步,——正式发表的时候,编辑其实是做了处理的。”⑱这里,毕飞宇所说的“做了处理”是指小说在《人民文学》发表时,编辑对涉性文字做的“洁化”处理。其实,删除涉性文字以达到某种洁化叙事,在百年中国文学发展中具有深厚的传统,有研究者将上个世纪50-80年代初称为洁化叙事时期,“这个时期的长篇小说在叙事上很少涉及性的内容,而且越到后来越净性。现实人生被叙述成无性的人生,写作上形成了一种洁化叙事成规。”⑲这种“祛性”处理在《相爱的日子》中体现为对部分性爱细节尤其是性爱体位的删削,这样的删减有三处。如删去了“她趴在了床上,做成一座拱桥”、“后体位”、“在她的身后插了进去”等语句。编辑之所以要对这篇小说的涉性文字进行删削,应该缘于《人民文学》自身的美学标准和思想趣味,作为一份官方文学期刊,《人民文学》能够容纳性的书写,但如此密集而精细的涉性文字大概超出了《人民文学》的容忍空间和叙事限度,故而部分文字遭到“腰斩”。所幸的是,《相爱的日子》中被删削的文字并没有对意义的表述形成实质性异文,在出版文集时被作家以原貌恢复。编辑对《相爱的日子》的删减只是弱化了文本本义的表达,并未改变小说的总体意义。但编辑意志对文本的颠覆性介入,在毕飞宇的其他小说中有体现,这种介入典型表现在《玉秀》中。

《玉秀》是毕飞宇特别珍视的一部作品,他也从不掩饰对玉秀的喜爱之情。这篇小说面世时的结局是这样的:妖娆、单纯的玉秀,因为父亲王连方失势而遭人强奸,无法在王家庄生活的玉秀逃到城里的玉米家,由于性的创伤不敢面对男性的爱,尽管她爱郭左,却因为玉米的从中作梗而失败,郭左因爱生恨,离开玉秀之前强暴了她,玉秀生下了一个男婴被玉米送走了。但《玉秀》最初的结尾并非如此,而是这样:

“玉秀未婚先孕了,她就开始‘乱搞’。她最后一次‘乱搞’是在仓库里,在油菜籽的菜籽堆上。因为疯狂,她和小伙子一起站立起来了,他们站着做爱,一点也不知道他们的身体在下陷。等他们意识到的时候,来不及了。玉秀最后就闷在了菜籽堆里头。”⑳

先来看《玉秀》最初的叙事逻辑与结尾方式。玉秀是个内心单纯但“本能、妖娆”21的少女,由于性暴力创伤而几乎丧失了正常爱恋的能力。性对于理解玉秀具有重要的意义,玉秀的命运是与性、权力胶合在一起的。其父王连方失势之前,玉秀有着较为安全的靠山,任性、张扬,但无事端,但随着王连方犯事失势后,玉秀及其姊妹的地位发生逆转——王连方的姘头为了报复王连方而在放电影的夜晚唆使一帮年轻后生“有序”强奸了玉秀,“强奸事件”彻底改变了玉秀的心理和生存状态,性的暴力给玉秀带来如影随形的屈辱感和恐惧感,以致进城后面对高伟和郭左两个男人的求爱,她本可以放下旧伤和往事,品尝爱情的美好,但鬼魅般缠绕的性创伤,加上玉米的从中作梗,玉秀还是失去了爱情,进而遭到了郭左因爱生恨的强暴,这次强暴让她意外怀孕。

在初稿中,玉秀因受伤害继而自暴自弃直至堕落而亡,这种逻辑是令人信服的——试想,在“文革”年代,一个妖娆风情的女子惨遭强暴,家族势力刚刚失势,寄住在满怀妒意的“死敌”姐姐家中,遭遇到巨大的爱情破灭和二次强暴,最终走向堕落或死亡是多么平常的事!初稿里的玉秀选择的恰恰是这种堕落之路,性暴力戕害了她,她便用性的狂欢和性的放纵来麻醉自己。可以说,初稿小说的叙述逻辑完整呈现了玉秀在“文革”年代遭遇政治权力和性暴力(甚至还包括来自其姐玉米的伦理暴力)的多重夹击而走向毁灭的过程,性的创伤,性的渴望,性的堕落,以致因性而亡,这个叙事逻辑在原稿中自成一个叙事链条,玉秀的朝气、屈辱、挣扎、迷茫、无望、堕落的人生表情和演变轨迹也清晰可见。

但《玉秀》的结尾最终因为文学编辑的介入而发生改变,毕飞宇将之称为一次“妥协”:

“把《玉秀》交给《钟山》杂志之后我一直在恍惚,一个姑娘始终在我的脑子里,‘闷’在菜籽堆里头,鼻孔与嘴巴塞满了菜籽。后来《钟山》的贾梦玮请我喝了一次酒,他建议我‘再考虑一下’《玉秀》的结尾。我什么也没说,心一黑,回家之后就把《玉秀》的后半部分删去了将近两万字。在我的写作生涯当中,这是我最严重的一次妥协。”22

毕飞宇接受了《钟山》编辑的意见,对《玉秀》进行了改写。从删削的近两万字和重新修改后的文本来看,有这样几处改变:一是删去了玉秀与不同男人的乱性书写,二是原先淹死在菜籽堆里的结局,改为玉秀在医院生下了孩子,孩子被玉米送走。那么,删去玉秀乱性的洁化修改,改写命丧菜籽堆的结局,对小说情节构思、人物性格逻辑和小说悲剧强度会产生怎样的影响?

涉性文字的大量删减,使文本趋向洁化,这种洁化处理影响了人物性格塑造和人物命运走向,造成了艺术风格上的变化。具体来说,修改后的文本所塑造的玉秀形象与原稿已有很大的不同,初稿中的玉秀由于被伤害、自救无望而走向绝望,最终以性的放纵和堕落结束自己。修改后的版本,显然赋予了玉秀生的希望,她不但不想死,而且在产床上不见了自己的孩子后哀求玉米让她看一下孩子,生的希望和母性的流露使玉秀的生命不再是晦暗和绝望,而是充满了某种生机和亮色。可以看出,毕飞宇对《玉秀》的文本修改改变了玉秀的命运轨迹、走向和故事结局,甚至弱化了小说的悲剧意味和悲剧强度。《钟山》编辑出于怎样的考虑介入并促成《玉秀》的创作修改,我们暂不去考证,从毕飞宇的主观体验来说,这种洁性修改以及将心爱的主人公从原稿闷死在菜籽堆里的惨剧中救赎出来,是悲剧向喜剧的妥协,使审美心理由紧张走向纾解。

尽管我们现在已无法读到《玉秀》初版本及其删去的近两万字内容,但根据作家提供的这些创作中的修改、删削、编读往来等丰富的“前文本”内容,我们还是可以勾勒出初稿中关于小说主人公和小说风格的不同叙事风貌和另一可能性,通过增删和修改前后的对比,对创作发生过程中的几种不同路向和叙事分野进行甄别和评价。仍然需要强调的是,从初稿到修改稿的生长过程并不必然是一个由好到坏、由低级到高级的进化过程,“前文本”是创作过程中的独立系统,与修改本或正式定本之间并不是“因果关系”或“循序渐进”的关系23。某些时候,修改版可能是种不尽合理或失败的选择。

比如《推拿》在好评如潮的同时,其结构上的失衡常被人诟病。结构上的问题典型地表现在小说的后半部分叙事局促、矛盾过于集中,正如研究者所说,“《推拿》中王大夫以血还钱的事件发生后,随着他命运的急转直下,接下去小马的出走、季婷婷的返乡、都红的意外受伤直至沙复明的胃病等情节,就挤压在一个紧凑的空间里,没有很好展开。”24《推拿》采用了“以人立戏”的方式,这种结构具有较大的自由度和开阔度。但如果对情节进展、高潮起伏安排不周密,也会导致张弛缓急失据。客观地说,小说的后半部分戏份很多很密,高潮一浪接一浪,但从审美效果和阅读心理来看,作为高潮的事件过于密集。从结构的角度看,后三分之一的结构在较短的篇幅内承载了过于密集的叙事功能。这点作家自己也意识到了,“其实这样的结构到了小说的后半部分还是出了大问题,收不起来了,那些日子我很无助,修改了又修改,好不容易弄成现在的这个样子。”25

值得注意的是,在正式出版前,小说的格局并非如此,小马与小蛮本来得以聚合,并且开始同居。在同居的过程中,他们出现了新的问题,但“正式出版的时候,我把小马的大部分章节都删除了”,删除的原因是“感觉上过于枝蔓”26。从结构层面,《推拿》是一种较有难度的写作,小说的主体空间是四室两厅的居住房改装的一个个工作间以及拥挤的男女宿舍,两点一线构成了十多个盲人的活动区域,这也是小说的主体空间区域,除此,沙复明在南京的家、将军大道的摊位、医院,都短暂延展了《推拿》的空间叙事,但这些都不能改变《推拿》主体空间的逼仄。毕飞宇声称关于小蛮和小马的文字部分,增删不下于十稿,可一直把握不了分寸27,这里的“分寸”可能主要是指脱离推拿中心自成一家的小马小蛮如何在空间上与推拿中心不脱节,其独立空间的叙事如何流畅嵌入众盲人的叙事空间这一问题。我们无法还原被毕飞宇删去的与小马相关的这部分“复杂的”故事,但这些情节和内容无疑会有效拓展小说的叙事空间,而且洗头妹和盲推拿师的结合也让小说带来了新的叙事向度,扩充了小说的主题内涵和社会意义。从理论上说,这部分“前文本”对于平衡小说的结构,调度小说的节奏,具有不可小觑的作用,至少可以有助于平衡小说结构前后部分失调的问题。

四、版本学视角和前文本研究作为近三十年文学研究的重要方法

从版本学的视角考察毕飞宇的小说,除了本文所涉及到的文本和现象,还有不少问题因为篇幅原因未及展开。比如《玉米》本来是一本爱情小说28,却”跑偏”写成了关于权力和女性生存的世情小说。再比如,在《平原》的修改中,不愿小说过于“优美”和落入“乡土小说”窠臼而删去四万余字的有关风俗化的描写,一起删去的还有四万字关于右派老顾及其《巴黎手稿》的议论性文字29,这些问题都可以在版本学的视角下得到恰切评析或进行合理臆测。可以说,在毕飞宇的文学实践中,版本问题已经初露端倪并形成了典型现象和重要文本。

由上文分析来看,对于因作家修改而形成了事实上的不同版本的现象,应重视整理同一小说的不同版本,注重考察不同版本之间的源流关系与先后变迁,分析不同版本间变化的异文以及异文给新的版本带来怎样的意义,要去追问促使异文生成的作家心理、读者心理、出版规范等多种因素。可以说,从版本学的角度研究当代文学,是一个综合了多种学科和多种方法的研究路数,既有版本校勘学的知识,对不同文本进行知识考古和辨别,又要采用传统汇校的方法对不同版本的异文进行笺评和注释,同时还要从创作发生学的角度对发表前的手稿和前文本进行研究,由于文本还要经过发表、传播和接受的动态过程,因而编辑意见、读者意见和审查制度甚至改编活动,都在造就着不同的版本和新的意义系统。如果我们在研究中,不加辨析地使用这些版本,难免会造成研究的错位、误读。此外,作家创作过程中的增删、润色等修改行为也值得关注,这属于手稿阶段的创作行为,可以称之为发表本正式出世之前的“前文本”。但这一类现象由于技术层面难以准确收集到作家修改中的删文或手稿手迹,而难以进行定量分析。“前文本”包含了作家创作中的犹疑与痛苦、妥协与调整,蕴藏了文本生成的多种可能性,具有创作发生学的意义。传统文学批评往往对成型的文学成品予以较多关注,而文学文本诞生之前作家的修改、删削等动态过程,定本之前的“前文本”如何演进、转化到后来的版本,这些问题受重视的程度似乎还嫌不够。在西方,直至上个世纪70年代,以让·贝勒曼-诺埃尔为代表的批评家改变了结构主义割裂文本与作家的倾向,注重考察文学发表之前的“前文本”,从而形成了一个新的批评流派——文学渊源批评。文学渊源批评的任务就是“探讨‘前文本’的生产流程”,“重塑‘前文本’孕育的过程,由此重新找到作品制作的秘密”30。

可以说,这种版本学和渊源批评的研究路径,有效呈现了作家创作中的艺术构思、审美心理的微变,以及创作心理的这种变化与外因导致的版本变迁。这种研究方法提供了研究毕飞宇的另外一种向度,甚至可以上升为中国当代文学研究的一种方法论。中国现代文学的版本学研究已形成了相对稳定的研究传统,学界运用版本学的研究方法对新文学重要作品的版本、建国后现代作家对旧作修改、红色经典的版本等领域进行了有效的掘进。但对于新时期以来的文学,还缺少充分的重视和应用。“由于政治、经济、文化、传媒乃至印刷技术发展等因素,当代文学版本生产不但量大类多,而且还呈现出了为古代和现代文学版本所没有的纷繁复杂情况,各种版本之间主要不再限于个别文字上的歧义,而是更多涉及与之同构的时代思潮以及作品的整体思想艺术。”因而,“研究当代文学版本不但具有独立的学术价值,而且也给当代文学研究,特别是基于文化学视野下的文学体制研究提供了很好的视角,它应当成为当代文学研究的一个重要环节。”31从当前的文学研究实践来看,新时期文学的版本问题受关注度并不高,只有韩少功的《爸爸爸》32、陈忠实的《白鹿原》33、霍达的《穆斯林的葬礼》34、王蒙的《这边风景》35等少部分文本的版本问题受到一些研究者的关注。

实际上,新时期文学有不少文学现象都有待从版本的角度进一步研究,比如,新时期之后不少作家在出版文集或选本时都不同程度地回避、弃选或改写“文革”中的旧作。比如文革时期“地下写作”的“潜版本”与后来初版本、修改本之间的关联。再如张承志近年来重新大规模地修订了其90年代出版的重要长篇小说《心灵史》。再有,在“走出去”文化战略指引下积极融入世界文学的中国文学,包括毕飞宇、莫言、余华、阎连科等一大批中国优秀作家的作品都有了海外译本,这些海外译本与汉语本的思想性和艺术性是否发生着偏差和误读,这些问题,都可以而且应该从版本学的视野展开研究。可以说,从版本学的角度厘清当代文学的这些重要文本和重要现象,当代文学史的叙述和评价才能取得合法性和公正性,因而,从版本学的角度研究近三十年的文学具有史料学和方法论的重要意义。

注释:

1 新时期之初,出现过“十七年”和“文革”时期被批判或禁止出版的《暴风骤雨》以及《青春之歌》《创业史》等红色经典的修改热潮。参见章涛、吴秀明:《当代文学版本生产与版本研究的实践》,载《中国现代文学研究丛刊》2013年第11期。

2 访谈内容见沈杏培、毕飞宇:《介入的愿望会伴随我的一生——与作家毕飞宇的文学访谈》,载《文艺争鸣》2014年第2期。

3《毕飞宇文集》九卷本于2015年初由人民文学出版社出版,收录了毕飞宇1991-2013年创作发表的绝大部分小说。

4 吴义勤:《感性的形而上主义者——毕飞宇论》,载《当代作家评论》2000年第6期。

5 《推拿》发表后获得《人民文学》奖、《当代》年度最佳长篇小说、台湾《中国时报》开卷好书奖、茅盾文学奖;被先后拍成同名电视剧和电影。

6 24 26 毕飞宇、傅小平:《现代主义之后,人类内心已是千疮百孔———对话2010年度英仕曼亚洲文学奖得主毕飞宇》,载《黄河文学》2011年第6期。

7 [美]韦勒克,沃伦:《文学理论》,刘象愚等译,文化艺术出版社2010年版,第54页。

8 表中引文分别引自《推拿》,人民文学出版社2008年9月第1版;《推拿》,(台湾)九歌出版社有限公司2009年7月版。

9 19 金宏宇:《文本与版本的叠合》,中国社会科学出版社2013年版,第187页,第94页。

10 15 18 毕飞宇:《推拿》,人民文学出版社2008年版,第319页,第294页,第323页。

11 王文仁:《视觉时代的不可承受之“轻”——毕飞宇及其小说<推拿>》,(台湾)《国立虎尾科技大学学报》2010年第4期,第81页。

12 13 2 527 张莉、毕飞宇:《理解力比想象力更重要:对话<推拿>》,载《当代作家评论》2009年第2期。

14 16 夏可君:《推拿毕飞宇的<推拿>:盲目的触摸》,载《当代作家评论》2012年第5期。

17 毕飞宇:《相爱的日子》,重庆大学出版社2011年版。

2022 毕飞宇:《毕飞宇创作谈:小说家与杀人》,http:// www.ycwb.com/ycwb/2007-06/01.

21 黄念欣、毕飞宇:《简单、丰盈,清澈、深邃》,载《中国作家》2011年第12期。

23 30 冯寿农:《法国文学渊源批评:对“前文本”的考古》,载《外国文学评论》2001年第4期。

28 毕飞宇:《<玉米>之外的点滴》,载《文艺争鸣》2008年第8期。

29 毕飞宇:《<平原>的一些题外话》,载《南方文坛》2012年第4期。

31 章涛、吴秀明:《当代文学版本生产与版本研究的实践》,载《中国现代文学研究丛刊》2013年11期。

32 这方面的研究有两篇代表性成果,洪子诚:《丙崽生长记——韩少功<爸爸爸>的阅读和修改》,载《中国现代文学研究丛刊》2012年第12期;[日]盐旗伸一郎:《寻不完的根——今看韩少功的一九八五》,收于张志忠主编《在曲折中开拓广阔的道路》,武汉出版社2010年版,第184页。

33 徐燕:《从<白鹿原>的版本变迁看时代审美价值的转换历程》,载《时代文学》2010年第3期。

34 曹赛赛:《从文学批评看<穆斯林的葬礼>第二版的修改》,载《名作欣赏》2014年第27期。

35 李晓晨:《<这边风景>:中国当代文学的重要发现》,载《文艺报》2013年5月20日。

(原载于《文艺研究》2015年第6期)