为传承上海城市文脉再添新阵地 《湘江评论》创刊号、百年石印机……中国近现代新闻出版博物馆重量级展品露真颜

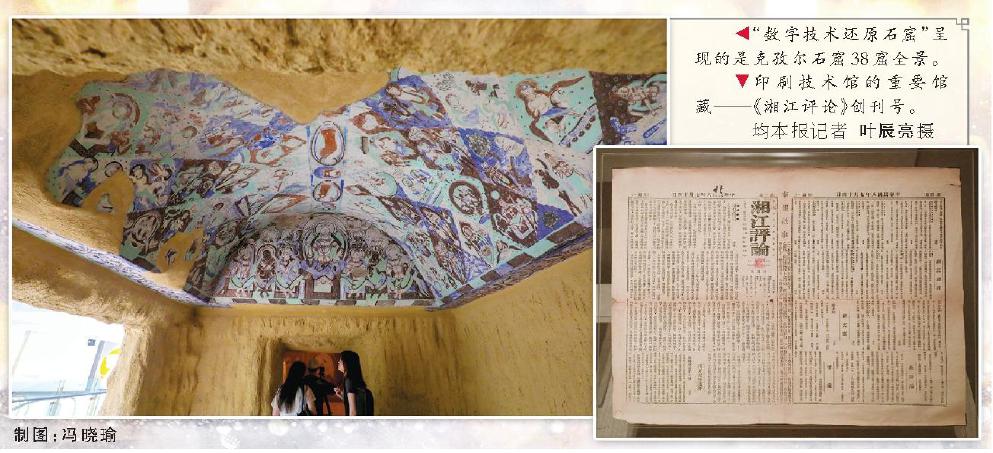

“数字技术还原石窟”呈现的是克孜尔石窟38窟全景。印刷技术馆的重要馆藏——《湘江评论》创刊号。均本报记者 叶辰亮 摄 制图:冯晓瑜

《湘江评论》创刊号、斯诺夫人题签并附斯诺照片的《西行漫记》、仍可正常运转的百余年前石印机……全国首家新闻出版专业博物馆——位于杨浦区周家嘴路3678号的中国近现代新闻出版博物馆今天正式对公众开放,一批重量级展品露真颜。

“上海是中国近现代新闻出版的发祥地和全国出版重镇,也是中国共产党的出版事业出发地。上海应有一座与其光辉新闻出版历史和地位相称的博物馆,这也是全国新闻出版人的夙愿。”中国近现代新闻出版博物馆馆长赵书雷感叹,如今,这一梦想终成现实。中国近现代新闻出版博物馆建筑面积1万平方米,展示面积5640平方米,分为一个主题馆和五个分馆,涵盖新闻出版通史、印刷技术、儿童出版、艺术设计、数字出版、音像出版等内容。六个展馆陈列清末以来各类展品共766件/套,包括图书、期刊、报纸、唱片、名人手稿、文件档案、生产工具等。区别于传统的单向传播,该馆更注重双向交互,用现代技术为参观者提供更多维度知识空间和更大便利。

“复活”全国出版系统最大单体文物,稀见珍品集中亮相

据统计,1912年至1949年间,全国80%以上、300余家出版机构集中在上海;列入中国近现代学术名著的千余种图书,近95%为上海出版;《共产党宣言》第一个中文全译本、中国共产党组建的第一个出版机构——人民出版社皆诞生于上海;百年以来,张元济、陆费逵、史量才、胡愈之、邹韬奋、叶圣陶、赵家璧等上海新闻出版群星闪耀,大家辈出,积累了大量珍贵史料。

从序厅穿过进馆闸机,位于博物馆一楼南侧的中华书局图书馆旧藏书库透过落地玻璃呈现在参观者面前,让人眼前一亮。17万册藏书使用原图书分类法和原书架,创新性地复原、展示了中华书局的旧有图书馆。其中,既有《新青年》等红色文献,又有康有为藏清雍正四年铜活字《古今图书集成》影印底本近800册。书库外有多媒体数字屏可供参观者查询书目。上海辞书出版社图书馆(原中华书局图书馆)藏书是上海出版系统重要历史文献资源,是全国出版系统现存的最大单体文物,也是百年前上海出版人举办公共图书馆、昌明教育、救亡图存的物证——1937年8月,淞沪会战爆发,为保护馆藏珍本、善本书籍不受战火荼毒,中华书局图书馆先后两次组织人力将装箱书籍700余箱分散藏于各处。1937年起,图书馆陆续抢救散落民间的古籍3万余册,1949年5月上海解放时,馆藏图书已达50万余册。“中华书局图书馆见证了中国近现代新闻出版业艰难曲折的发展之路,和中国近现代新闻出版人在时代巨变中的使命担当与家国情怀。”中国近现代新闻出版博物馆副馆长张霞说。

步入二楼,主题馆以“东方初晓”艺术装置影片开启,梳理我国近现代新闻出版历程主线,呈现自清末“西学东渐”至党的二十大召开以来,我国新闻出版行业波澜壮阔的发展历史。展出的200余件文物中,除墨海书馆《全体新论》、美华书馆《体学图谱》、上海格致书院《格致汇编》、早期出版的《申报》等稀见出版物外,还有重要馆藏《湘江评论》创刊号、斯诺夫人题签并附斯诺照片的《西行漫记》、商务印书馆新书广告单、鲁迅与生活书店的合同、范用参加第一届全国出版会议的列席代表证等,不少为独家珍品。党的红色出版物在展品中占重要位置。存世较少的“新青年丛书”是我党在创建时期的重要出版物,在主题馆中整体展示。《共产党》创刊号、《向导》《解放》,建党早期上海书店出版的《唯物史观》《青年工人问题》等,亦作为党早期出版的重要见证展出。

一台晚清时期引入中国的百年石印机,长4米,重4吨,经修复后仍能运转,是三楼印刷技术馆的镇馆之宝。该馆还展示了20世纪初的中文打字机、油印机,印钞用凹版雕刻工具等,其中1910年商务印书馆五彩石印的《南洋劝业会场图》、徐天池花卉珂罗版印版等尤为罕见。

据统计,中国近现代新闻出版博物馆的藏品已超60万件。昨天,又有多件珍品入藏——专程从北京来的王方代表书籍装帧艺术家秦龙夫人陈长敏,捐赠秦龙作书籍封面、插图设计原稿、打样稿等16件/套;《辞海》编委秦振庭捐赠辞海插图发绘单(1965年),辞海相关工作的书信、题词等56件/套;戈宝权的外甥孙戈,捐赠了戈宝权翻译的高尔基《海燕》手稿。“《海燕》曾激励一代又一代进步青年,这份手稿是1974年7月《海燕》第四版修改版的初稿。把它捐给国家是最好的归宿,中国近现代新闻出版博物馆是最合适的地方。” 61岁的“老三联”后人孙戈由衷感慨。

沉浸式互动,体验“印刷无所不能”艺术魅力

除了重量级展品,场馆运用了3D Mapping(3D投影技术)、裸眼3D等最新展示手段,通过诸多互动装置让观众与展项“沉浸式”对话。

比如,三楼的“数字技术还原石窟”呈现位于新疆拜城县克孜尔镇东南的克孜尔石窟38窟全景,17窟精彩壁画部分和库木图拉石窟的穹顶。龟兹文化是中华文明珍贵的历史遗存,大量石窟壁画保存至今,通过对洞窟进行三维扫描、数据处理与建模,实现图像数据高清采集、图像处理完美还原和图像输出真实再现,还原石窟整体结构和壁画色彩,让观众在欣赏经过数字化“驻颜”的千年壁画艺术的同时,体验到“印刷无所不能”的艺术魅力。

儿童出版馆以趣味性互动体验为特色,环幕投影《百年童书》用剪纸效果的神话形象串起百年童书经典形象。《十万个为什么》奇妙屋用六边形镜面营造了炫酷视觉效果,《小朋友》杂志上的气球,《稻草人》故事中的麦田,都被具象化实景还原在馆中。

字与图是近现代出版物艺术设计的基点所在,四楼的艺术设计馆展出字体设计手稿、漫画、木刻版画、连环画、年画、宣传画等,展现百年来艺术工作者于方寸间追求的极致笔触。

漫步五楼“时代之声”音像出版馆,参观者拿起“上海街头留声机摊”听筒,能聆听穿越时光的声音。《义勇军进行曲》首版唱片、赵元任灌录的《国语留声机片》、第一批中密纹唱片《黄河大合唱》,以及《四五花洞》《渔光曲》等各厂牌名曲,令人流连。馆内还有四面黑胶唱片墙,用粗纹、中密纹、大密纹、薄膜等不同唱片介质,分别展现流行金曲、梨园戏曲、红色歌曲与名家名曲。

传统出版媒介的数字化转型、新媒体的创新发展与网络游戏娱乐出版发展成果,都在馆内得以呈现。比如,五楼临展厅的“想象直达生活——首届网络游戏视觉艺术展”从“游戏+艺术”“游戏+音乐”“游戏+非遗”“游戏+科普”“数字+党建”“游戏道具”等多板块沉浸式展示游戏影音,《闪耀暖暖》与南京云锦研究所合作的云锦服装、《和平精英》“大绣和平”主题苗绣长卷、《乱世王者》与中国古兵器艺术博物馆合作的汉剑、《原神》的五夜叉木版年画等,呈现了游戏与非遗传承相结合的多种可能性。

值得一提的是,基于5G的智慧博物馆项目即将上线,整合馆藏资源、新闻出版业史料、产业统计分析等信息,开展智慧服务、智慧管理、智慧保护三大领域应用,在移动终端打造数字博物馆和智能手机导览,带来数字时代全新观展体验。“杨浦区是人民城市重要理念首提地,博物馆将与属地充分合作共赢,开门办馆,将更多优秀内容资源导入社区、园区和校区,进一步放大价值、功能和影响力,成为市民的家门好去处,努力建成文物活化传承的典范。”赵书雷说。