这里是闻名遐迩的文化圣地,孔孟之乡、礼仪之邦享誉中外,好客山东、好品山东家喻户晓。

这里是岱青海蓝的生态福地,泰山山脉雄浑绵长,黄河入海澎湃浩荡。

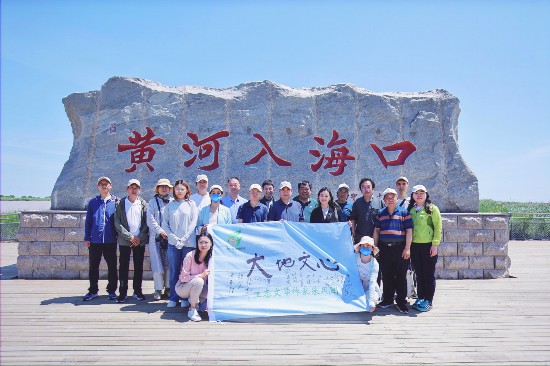

仲夏时节,由生态环境部、中国作家协会主办的“大地文心”生态文学作家采风活动走进齐鲁大地。五天时间里,采风团聚焦黄河流域生态环境保护和高质量发展,从济南奔滨州、经淄博、赴东营,深入美丽乡村,走进基层一线,了解各地在美丽乡村建设、“两山”创新转化、生态环境保护、生态治理与修复、绿色低碳高质量发展方面的先进经验和创新做法。

从巍巍泰山到滔滔黄河,从泉水潺潺到苇浪滚滚,作家们深刻感受到了山东生态文明建设的生动实践和显著成就,也激发起内心强烈的责任感和担当情怀,希望以文学之笔为美丽中国建设凝心聚力。

采风团团长、全国政协文化文史和学习委员会副主任、中国作家协会副主席阎晶明表示:“新时代十年中国生态文明建设取得的历史性突破和伟大实践,构成一幅幅美丽的动人画卷,产生许多感人肺腑的人物故事,值得广大作家倾情书写。“他愿与广大作家携手,以满怀真诚的深入采访,以更加自觉的使命担当,以真挚动人的文学笔触,书写好发生在齐鲁大地的生态文明故事,为伟大时代留下精彩的文学记录。

走进“两山”转化现场 见证生态赋能乡村

民族要复兴,乡村必振兴。党的十八大以来,习近平总书记多次对山东“三农”工作作出重要指示,寄予了“打造乡村振兴齐鲁样板”的殷切期望。

齐鲁样板的成色如何?乡村振兴的新篇章将如何谱写?活动的首站,采风团深入山东省济南市莱芜区和章丘区,先后调研“绿水青山就是金山银山”实践创新基地——莱芜区房干村和村民富裕、村庄宜居、产业兴旺的美丽乡村建设示范村——章丘区绣惠街道施家崖村,了解两地在推进乡村振兴齐鲁样板实践中,是如何撬动生态这一乡村振兴的支撑点,将绿色颜值转化为金色价值的。

房干村曾是远近闻名“五无村”,即“进村无路、山上无树、沟里无水、家里无粮、住的无房”。是房干村原党支部书记韩增旗,从20世纪70年代起,带领全村男女老少齐上阵,筑路修渠、绿化荒山,先后栽植苗木1000多万棵,绿化荒山两万多亩,实现了山山变绿,森林覆盖率97%以上。

房干村不断探索走绿色路,吃生态饭

同时,房干村还持续创新探索村域范围内“绿水青山”守护与“金山银山”转化的保障机制体制,不断探索“两山”转化路径,引导村民在家门口就业,实现增收致富。

如今的房干村,不管是村庄,还是村民,都从生态保护中尝到了甜头。大众报业集团培训委总监逄春阶20多年来造访房干村不下十次,他感慨地说:“积40年之功,劈山开道,植树造林,如今,种庄稼卖钱,呵护山水,亦是种风景,风景也能卖钱。房干绿色价值尽显。”

深圳市社会科学院研究员张军亦有感而发,在房干精神展馆的留言簿上写下了“生态大寨”的感言。他说:“房干村通过发展乡村旅游实现了生态保护和乡村振兴双赢,值得推广学习。”

采风团参观房干精神展馆

千年古县城绣惠街道桃花山脚下的施家崖村,其蜕变之路也颇有典型性。十多年前,施家崖村还是一个毫无产业基础的经济空壳村,在村党支部书记张恒起的带领下,施家崖村秉持“绿水青山就是金山银山”理念,组织群众发展特色生态种养产业,着力打造低碳社区,建设美丽宜居村庄,成为远近闻名的村民富裕、村庄宜居、产业兴旺的美丽乡村建设示范村。

如今,在施家崖村,村民土地有收益、入股有分红、劳动有工资,老百姓的生活越过越舒坦。

施家崖村探索藕虾套养生态养殖

两个村庄的蝶变让采风团领队、中国环境报社总编辑陈廷榔颇有感触:“从房干村到施家崖村,两个村庄的发展模式虽不一样,但理念是一样的——绿色低碳发展理念,目标是一样的——振兴乡村富裕百姓。”

其实,不止房干村和施家崖村,类似的案例在齐鲁大地上比比皆是。美丽田园激活乡村振兴,绿色生态增添发展动力。如今的山东,2500个省级美丽乡村星罗棋布、串珠成链,带动乡村全域向田园美、生态美转变,一幅生动的齐鲁乡村美景画卷色彩愈加绚丽。

美丽河湖焕发生机 民生福祉普惠普享

良好生态环境是最公平的公共产品,是最普惠的民生福祉。

聚焦人民群众感受最直接、要求最迫切的突出环境问题,积极回应人民群众日益增长的优美生态环境需要,是生态文明建设的应有之义。

在淄博孝妇河边、马踏湖畔,采风团调研孝妇河流域水生态治理和湿地公园建设情况,了解“黑臭湖”的生态蝶变,看到了当地修复水环境,治理水生态,提升城市品位和人居环境,群众获得感、幸福感不断增强的生动实践。

孝妇河是淄博人民的母亲河,它穿越博山、淄川、张店、周村、桓台5个区县,淄博境内108.6公里,流域面积1442平方公里。20世纪80年代以来,随着流域内工业化、城镇化快速推进,孝妇河流域水质急剧恶化,成为实际意义上的排污河道。

“污染非常严重,味道特别难闻,周边居民都绕道走。”谈及过去的景象,正在河边乘凉的贺大爷至今记忆犹新。

为恢复孝妇河流域生态环境,从2015年开始,淄博市委、市政府围绕构建“八河联通、六水共用、清水润城”主城区生态水系,实施孝妇河全流域综合治理,通过一系列工程建设推动水环境持续改善。

如今的孝妇河,河畔芦苇郁郁葱葱,河面睡莲美丽舒展,还有各种各样的水生植物次第分布,乘凉的市民三三两两,漂亮的水鸟不时飞过,好一幅人与自然和谐相处的美好画卷。

“经过治理的孝妇河如今成了当地的一条幸福河。” 枣庄市文联专业作家、枣庄市作协主席简默感慨地说。

无独有偶,通过实施综合治理,流域水生态环境质量持续改善,老百姓的获得感、幸福感不断提升的,还有位于淄博市桓台县东北部小清河南岸的马踏湖。

20世纪后期,马踏湖流域内高强度工业化、城镇化开发活动,严重污染3条主要入湖河流,湖水化学需氧量一度高达上千毫克/升,是地表水Ⅴ类标准的25倍。为避免来水污染,3条入湖河流被截流改道,马踏湖失去了稳定水源补给,加之大面积围湖造田,湖区面积逐步萎缩,湖泊生态功能丧失殆尽。

为修复马踏湖生态环境,使其恢复“北国江南”的风光,淄博市开展了一场长达十年的综合治理行动。数据显示,2018年以来,马踏湖流域水环境质量明显好转,湖区野生动植物物种和数量明显增加。2022年1月被评选为全国首批“美丽河湖”优秀案例第一名。2022年4月,中国特有珍稀鸟类、全球濒危物种震旦鸦雀也来到马踏湖定居。

今年70多岁的宋佩池是土生土长的湖区居民。他感慨地告诉记者,马踏湖“明晃晃”的大水面和记忆中的美好景象又回来了。

打造沿黄生态廊道 绿色低碳引领发展

以大河之名,赴齐鲁之约。

此次采风,聚焦的主题是黄河流域生态环境保护和高质量发展,一路走来,采风团走访发现,各地围绕生态保护这个推进黄河重大战略首要任务,强化系统治理,坚持低碳发展,打造沿黄生态廊道成效日益凸显。

黄河入海所在地——山东省东营市更是如此。

在山东黄河三角洲国家级自然保护区,采风团先后走访观鸟科普园、天然柳林以及黄河岸边,实地了解当地探索湿地保护与修复、维护生态系统稳定性、提升生物多样性方面的种种举措,亲身领略了古老而又年轻的黄河三角洲的无限神韵,世界上独一无二的黄河口丰富的自然与人文内涵,三角洲丰富的生物多样性以及壮美的自然景观。

据了解,从2002年起,保护区开始探索湿地修复。坚持“水、林、田、湖、草、湿地、滩涂、海岸线是生命共同体”理念,按照陆海统筹、系统修复模式,陆续实施了水系连通、鸟类栖息繁殖岛、植物生态岛、鱼类栖息地建设等工程。20多年来,累计修复湿地30多万亩。

黄河三角洲

近些年,得益于水系连通、外来入侵物种治理、底栖生物恢复保护等工作,湿地生态系统逐渐转好。保护区内植物从393种增至685种,其中,野生种子植物193种。鸟类由187种增至373种,国家重点保护鸟类大幅增加,其中,国家一级保护鸟类由1992年的5种增加到26种,国家二级保护鸟类由27种增加到65种。

黄河入海口,百鸟流连处。看到这里成为名副其实的鸟类乐园,东营市作协主席陈谨之对保护区以及整个东营市发生的变化感触颇深,他动情地讲述了他在过往工作中开展生态环境保护的故事。

潮头踏浪风满帆,鸥鸣鹤舞河安澜。作为冉冉升起的“黄河明珠”,东营不仅手握“湿地牌”,做好“水文章”,更是立足进入新发展阶段,坚持完整准确全面贯彻新发展理念,推动减污降碳协同增效。

在胜利油田莱113区块生产区,采风团深入了解二氧化碳捕集利用与封存技术研发应用情况以及石油行业的绿色低碳转型发展。这是2021年10月,习近平总书记视察东营市时到过的一站,也是东营市落实“双碳”国家战略、推动碳捕集利用技术从实验室走向工业化应用的转化实践现场。

采风团参观胜利油田莱113区块生产区

看着蓝天白云下,我国首座橇装移动式二氧化碳注入设备的风采,浙江省作协散文委员会成员、衢州市作协副主席周华诚不禁感慨,今天的油田已经走出一条现代化、绿色化、科技化之路,并在一系列关键技术、核心技术上实现了突破。他希望能用手中的笔将更多在生态文明建设现场的细节,讲给更多人听。

据了解,近年来,东营市坚持生态优先、绿色低碳,推进高质量发展,从开发利用新能源到加快湿地城市建设,从加快工业固碳技术应用到推进黄河入海口生态修复,东营逐绿而行、久久为功。

勇于担当时代使命 奋力书写美丽中国

一路步履不停,一路体察观望,一路探究思考。

所到之处,作家们无时无刻不在感受齐鲁大地悠久的历史、灿烂的文化,也看到了几千年形成的中华优秀传统文化通过持续创造性转化、创新性发展,正落地生根,焕发勃勃生机。

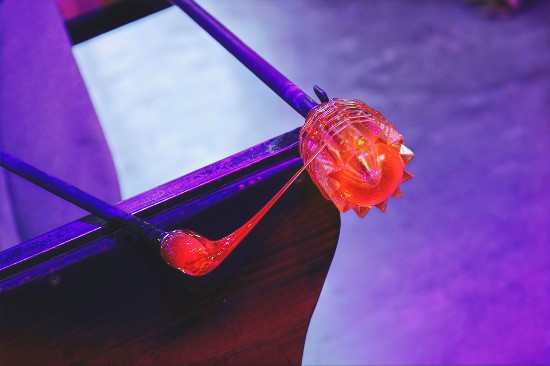

在淄博颜神古镇,作家们看到,拥有千年历史的古镇在新时代生态优先、绿色发展理念的指引下,在现代艺术思维和审美的加持下,已然成为一个融合传统与时尚的新时空,古窑址、明清建筑、民国建筑、近现代建筑以及时尚街区在这里巧妙融合,废旧的工业遗存焕发出新生命。

颜神古镇

除了感怀齐鲁大地的璀璨文化、和谐生态,作家们更关注这背后“人的付出”与“人的力量”。

坐落于山东省滨州市邹平市南部山区的樱花山(原嘉业生态园),原本是无人问津的荒山荒滩。是民营企业家颜景江,自投资金3亿元,历经20年时间,劈山引水、调整山势、筑坝拦水、挖坑养水、植树造林、砌墙防火、道路成网,才创造了将昔日荒山变为秀美生态园的人间“奇迹”。

樱花山风景区

昆明市作协副主席半夏对此深受触动:“我在这里看到不同于云南的山川河流,听到不一样的生态保护故事,树木葱郁的背后是坚持和信念。”

几天的采风调研,也让作家们深入思考如何以文学之笔书写生态文明建设的地方实践,为美丽中国建设汇聚力量。

“‘大地文心’采风活动是深入践行习近平生态文明思想的实际行动。”河南省作协副主席冯杰表示,这次齐鲁之行,让他深切感受到了绿色山东、生态山东、历史山东。

中国冶金作协副主席、《映像》杂志执行主编蒋殊是第二次参加“大地文心”生态文学采风活动。此次采风,她从绿水青山看到了背后的人与自然和谐共生,在她看来,这是保护环境、保护生态的根本所在。“在以后的创作中,我会更加关注生态环境保护,描绘记忆与现实中‘鸡鸣狗叫、鸡零狗碎’的那种美好生活。”蒋殊说。

大众日报专刊部原主任张中海怀揣虔敬之心,用四十年时间写出《黄河传》,他表示“要热爱河流,热爱自然”,以自然力量的伟大感召进行文学的创作、现实的记录、动人的书写。

聊城市东昌府区教体局语文教研员谭登坤在此次活动中也深受启发:“生态文学就应该实现从人到所有生命的扩展,用万物共生的、平视的、真实的态度去对待自然。”

采风启动当日,中国环境报社、山东省生态环境厅、山东省作家协会和青岛市西海岸新区管委会共同签署了《联合建立“大地文心”山东生态文学创作基地的框架协议》。山东省生态环境厅二级巡视员张金智就此表示,欢迎作家们多来山东传经送宝,双方相互配合形成永不落幕的“大地文心”采风活动,永不停歇的生态文学创作。

采风启动仪式上,生态环境部宣传教育司司长刘友宾表示,愿与广大作家朋友携手,加强与社会各方联动,为广大文艺工作者参与生态环境保护、开展生态文学创作提供平台与助力。期待广大作家朋友们立时代之潮头、发时代之先声,为生态文明建设鼓与呼,以优秀文学作品反映人与自然和谐共生这个时代主题,记录生态文明建设的生动实践和丰硕成果,描绘新时代美丽中国建设的恢宏气象,展现人民群众参与生态环境保护的生动场景,塑造典型生动的时代新人和时代英雄,推动全社会形成崇尚生态文明的生动局面,凝聚起建设美丽中国的磅礴力量。

齐鲁和风起,扬帆向远航。承接泰山滋养,经受河海洗涤,俯仰于山海之间,我们有理由相信,在习近平生态文明思想引领下,未来的山东,一定会天更蓝,水更清,生态更美好。