《文学港》2022年第12期|方晓:雨线(节选)

“方知夏让我来的。”她对开门的女人说。

女人茫然而警觉地站在那里。

“拿件东西。我想他事先告诉你了。”她说。

“一件东西。是的,让我想想。”她微皱的额头很快舒展开来,然后整个人就沉静了,“我这记性,对不起,这就拿给你。我原以为会来个助理什么的,你看上去不像助理。”

“你觉得这事交给助理合适吗?”

“那你是?”仿佛有种突袭而至的震惊把女人穿透了,她的身体有些微颤抖,“如果没猜错……”她闪出空间,僵直地做出欢迎的姿势,仿佛有什么逼迫她如此。“进来喝杯茶吧。”她说。

她本想拒绝,但还是迈步进去了。

室内幽暗、清凉而洁净。一个紫色的瓶子里插着一枝桃花。墙上没有照片。这表明女主人是个隐私感很强的人。她正在弯身煮茶,黑色束腰衣外面套着红色开衫,下身是深蓝色喇叭裤,很合她的气质,一个了解自己而且不随潮流的女人。

“还没请教你的名字。”女人递过来茶,神情里有种俏皮;也许是比俏皮更为复杂的东西。她戴着青蓝色的小巧眼镜框,透出来的眼光也似乎是蓝色的,柔软但清冷,带着点天然的距离感,但不惹人生厌,也不令人警惕。笨重的大口塑料杯,超市赠送的很廉价的那种,但握在手中有种粗糙的厚重感。大俗大雅,她懂。

“戈小雨。”

“我就不用自我介绍了吧。”她用的是职业口吻。

“最好,我还不知道呢,”戈小雨轻笑出声。她笑是想提前预防可能出现的尴尬,但并没有尴尬出现。

“苏溪。我很奇怪方法官怎么敢把你交到一个不知姓名的女人手里。”

“他知道就行了。”她说。她原本只是想用差不多类似的幽默来回应,但结果制造了沉默。方知夏从未让她做过与工作有关的事,这还是第一次。她没有问为什么。他依然给出了解释,一个聚会上认识的人,想让我给同事转交一份材料。他说路线时她就觉得离家不远,但没想到这么近。

苏溪匆匆离开。再回来时,交给她一个信封,白色轴线只随便绕了两圈。

在门口,一个老妇人抱着一个孩子坐在藤椅里,看上去就像一个灰皮土豆发了一颗绿豆芽。戈小雨避免看第二眼,转身向苏溪告别。微风吹过,苏溪覆盖着左边脸颊的头发被掀开了,一缕暗红色露出来,可能是指印。苏溪没去遮掩,也没解释,直觉告诉戈小雨,那么就和亲密的人有关了。她们道别,她没有听到谢谢。

晚餐时,他边吃边看报纸。炒饭,里面放了胡萝卜、青豆、鸡蛋和辣椒,他喜欢的搭配,还有莲藕排骨薏米汤,她煲了三个小时。她在等着,然而他连一句试探性的询问都没有。她起身去书房,本来都已经放在那儿的桌上了。她把信封缓慢推到他面前。

“你这么快就去过了?”他问。

她还没来得及回答,他就拿着信封走回书房,然后重重的动静传来,信封被扔进了垃圾桶。

这就有点无视她的辛苦了。

“面上不好得罪的,哪怕不帮她,也总得做个样子。”他似乎是在向她解释。他可能意识到这是另外一种欺骗,同样是她不能容忍的,又接着说,“那女人有些古怪,你不要再接近。”他匆忙看了她一眼,眼光里有种遮掩起来的腻烦,仿佛每一句解释都是被迫的,都在增添他的反感和苦恼。

她可能不再需要他的热情,但还是受不了他的冷漠;也许是因此她才反对说:“我倒不这么觉得。”

“她很缠人。”他音色低沉,“这样说,你不要误会。三年前见过,去年冬天她打来电话,说有案子在我手上,我才知道她是律师。”他停下来,脸上神色阴晴不定,像在回忆什么,又像是在驱逐什么记忆。“那案子我驳回去了。她代理被告。”他越发字斟句酌了,似乎是被什么压迫着才不得不说下去。她突然有点心疼他了。没必要这样,我们可以不说,她想提醒他,把汤喝完,然后像平时一样,出门去小河边散步。“可笑,她认为我在帮她。我完全是秉公处理。她隔三岔五就打电话,总之是那种会给你带来麻烦的人。这么说你理解吗?”

“我理解。”她赶紧说。

她希望就此结束,然而他似乎无法自控,仍然说下去,这不像他,“有几次我听人说,她说她和我很熟。我真想警告她,这样做是不是只会带来更多的麻烦?她是那种会突然来电话,要和你讨论一个英模家庭的苦难、她律所的团建、一条我听都没听过的国际新闻、她跳绳数量,甚至是法律适用问题。”

她觉得他简直像在控诉的形象与她所见识的难以匹配,但她再不想辩驳什么了。如果她一开始不计较他的态度,这一切或许就不会发生。她有责任,是因为她他才这样的。他看上去焦躁,在他们漫长的婚姻中,这种情况很少见。她伸出手,将指尖轻轻按在他的手背上,有那么一个瞬间,从他血管的跳动中,她感到他想挣脱,但他很快克制住了。他又看了她一眼,柔光在他眼中正缓慢集聚,他再开口说话时,重新变得沉稳的音色透着疲倦,还有若有若无的乏味感,“只能用敷衍了事来对付她的无理要求了,生存就得这样,没办法。”

她也许想过要问,为什么不告诉她那是个女人,或者为什么是她去。但她都没有问出口。说到底,都是不重要的问题,他会用简单的话语和模糊的表情让她明白这一点的,多虑、无事生非。他们的对话越来越与真实的念头之间隔着一层透明而不透气的薄膜,这又是从什么时候开始的呢?三年前,或者更早?以前不是这样的。她和他都知道。她没有做什么努力去改变,他或许做了一些,但看来也没什么效果。是从对孩子的一次又一次希望然后再失望开始的吧,偶尔她会这样想。她感到难过的,是这样对自己坦诚的时刻,也似乎越来越多了。她后来去看过垃圾桶,信封不在里面。书房里也没有。她想过或许可以到家附近的垃圾桶里找找,但没那么做。那不仅无聊,也太无趣了。

他们没有孩子。婚姻已经走过九年。这是她起初无法想象的问题,仿佛只要有了婚姻,孩子某一天就会自然降临。一开始他也是不以为意的,第三年,那一定是个特别会把握时机的小家伙,他嘘笑着说,但神色中袒露着一丝忧惧。然后,他们之间就此开启了一趟欲罢不能的与孩子有关的话语之旅,诸如,自觉,知趣,挑剔,追求恰如其分,非要如秒针般精确,像火车一样不肯早一秒到达,非同常人,都用来修饰那个早该到来但仍未到来的孩子。他只是迷路了吧,她说。这些虚张声势的修饰就像打开了一个魔盒,他们深陷其中,陷在没有孩子的黑暗里。然后,他们发现彼此其实身处在两个绝缘的魔盒里,随时能看见对方,但实际上已经无法互相触摸。然后某一天,她突然意识到所有关于孩子的形容词是低劣的玩笑,自欺欺人,古怪,邪性,甚至是自我诅咒,连孩子本身也是。他一定也意识到了。孩子的话题在他们中间消失了,成了一个无处不在的禁区。尽管以此为代价,孩子仍然没有出于悲悯什么而到来。我们是有什么罪孽没得到宽恕吗?她问。他没有回答,但他们都惶恐地感觉到,她这句无中生有的话,就像一枚核弹,将他们曾经的幸福化为齑粉,此后的情爱之地也寸草不生了。她不后悔说出口,只是幡然悔悟为什么没有早点说,痛苦提前来临,就会及早消散吧。在一次性事后的第十九天,她从洗手间出来的那个早晨,她说,让我们恶狠狠地诅咒自己吧。这已经不是以前那个她了,但她就是成了现在的自己。对此谁又有什么办法呢。我们不是一定非要这样的,他想拥抱她,被她躲开了。他本来想说,我们不一定非要个孩子的,最终没有说出口。他怕激怒她。她知道他想说什么,她为他终究没有说出口而异常愤懑,差点疯狂,虽然她明知他说了也并没有什么不同。孩子本来是可有可无的东西,但因为它就是不出现,所以它就变成必须的了。如果我们不跟自己的人生较劲,我们还有什么活着的盼头呢。这成了她全部的想法。性事也荒废了,因为那势必联想到孩子。

第五年,他们开始分房而居。秋天,他们走在舟山海滨,落日快要沉入水面,在薄暮微光中,他说,小雨,我们就不要孩子了吧。他为何说起这个,似乎他邀请她出游只是为了能说出这句话。仿佛如此私密的事不能在家里说,那会让两个人无法四目相对。仿佛脱离了那个家,就脱离了情感和愿望的桎梏。仿佛日月星辰在场,让一切重新获得了一种虚幻但确实在他们中间显影的私密、亲昵,所以没有什么是不可以答应,不可以接受,不可以原谅和自我原谅的。我们像在谈论别人的事,她只是这样说。没有接受或否定,也没有原谅或怨怒。或许这就是最好的状态,沉默地接受你应该接受的一切。

又一年秋天即将逝去,她已经很长时间没有看见孩子了,当她开始意识到这点的时候,她才发现自己已有半年没出门了。她辞去了画廊的工作,没有给他任何理由,也没问过自己为何要这样做。仿佛她赋闲在家原本就没有任何目的——所以更像神经错乱者的心血来潮。但不是这样,偶尔她会认为自己是在备孕。他几乎是猜测到了,而且也许只是为了不忤逆她,他们恢复了断断续续的性事。就像所有糟糕的情绪终究会缓和一样,他们身体之间也有了新的春风化雨。但给她的感觉终究只是聊胜于无而已。她没问也没猜想过他的感觉,想来也不会和最初一样有那种从骨髓里沁出的欣悦吧。但爱,就在这样聊胜于无的性事中得以延续,得到证明。是这样吗?他可能真的不需要一个孩子,有时候她会想。但她又从各种微妙的迹象中猜测出并确信,他去医院检查了身体,他甚至去福利院探问怎样领养一个孩子,他还去妇幼保健院咨询了试管婴儿。他从未向她表露过,如果说那些迹象并不是他故意透露给她,那么他就真的是在隐瞒了,怕伤害她吗?孩子的长久缺席,他们的关系已经发生变化,这是自然的,关键是在变化中,我们得保持风度,照顾对方的情感。生活的表面已经伤痕累累,但在我们情绪的底部,那爱意还在默然、独自流淌是吧。只要她对此还有信心,而这也就够了吧。

第七年冬天,他们在五台山看雪。“我们不需要孩子,也会过得很好,相信我。”他说。“为什么总要说这件事呢?”她问。她的意思再明确不过了,你的想法我明白,就够了,不用说,也不要说。但他反对她,我说出来,你答应了,才是我们的一致结论。她摇摇头,“你不能成为一个父亲,对不起,如果你是想听到。”她最终只是没说出口,否则就代表了无法挽回的疏远。去年夏天,他们计划去青岛,或许会发生什么更致命的事件吧,但最终未能成行。

周六,苏溪出现在门口。“方法官在吗?我来感谢。”得到否定答复后,她看上去有些失望,似乎又有些释然,“我顺道路过,想周六总会在家。”

“出门不到半小时。可能是去见个朋友,很快就回来。”戈小雨说。只是,方知夏周六不在家很奇怪吗?“你请进来坐。”她说。

“没想到这么近,下次等方法官在家时再来。”苏溪从背包里抽出一只木匣子,递过来。“木灯笼,你会喜欢。不贵重,请收下。”

她没有推辞。

“云南小镇上买的。适合你,你这么有古风的女人。我想了很久要送你什么,也许只有它勉强配你。”

话里有一丝暗流涌动的艳羡,并不虚假。她说,谢谢。除此她不知道该说什么,或许再说什么都不合适。她就等她离开了。

“如果不嫌我冒昧,”苏溪似乎还在犹疑,但随即放下了犹疑,“想请你们去我那里吃个便饭。下周六行吗,周日也可以,时间你们定。我丈夫也会在家,恭候光临。”

戈小雨想都没想,就答应了。为什么不呢?她曾经在苏州园林看到各种灯笼,她对木灯笼情有独钟。她已经记不起来自己表达喜爱时,方知夏是否在场。她说顺道,却又送上了木灯笼,这种临时起意的谎言也没什么大不了的,在世俗外衣的包裹下都可以理解。她在二楼阳台挂上木灯笼,他进门前就会看见的。

他对邀请的回应是,事情搞这么复杂,但去也无妨。

方知夏下班进家就告诉戈小雨,他明天去不了,浙江大学环境公益诉讼前沿论坛请他做主持,下午临时才通知,原定主持人病了。一个并不特别的理由,所以更加可信和容易被接受。他虽然说抱歉,但神色间并没有愧疚,当然也不可能给她类似闪烁其词的感觉。此外再无更多的解释,连照顾她情绪的话都没有,如果是真的——当然是真的,这对他事业发展是个难得的机会,这点他也没向她说明,所以她还是选择原谅了他。

“要么我也不去了。”她说,说完才明白自己的意思,几乎是为了不让事情变得想象中那么糟糕,她又补充说,“或者改时间吧,后天,下周?”

他听明白了她的问题,但并没有回答。过了片刻,他缓慢露出一个绵长的笑容,“你去吧。不要荒度了一个人的周末,我又不能在家陪你。”他还是了解她,她接受了他传递过来的能让她放松下来的气息。她努力回以微笑。近来,一种类似白日癔症的胡乱猜想,总是向内拉扯她,让她很容易就陷入烦乱、阴沉的情绪泥沼里。那句“如果没这个论坛你会找什么借口呢”之类的话是不会问出口的。即使更坏的事情已经发生。那根本就不属于他们之间的话语。她只是无法忽视也难以抗拒这个念头的侵袭和伤害——从一开始他就是不乐意去的。他答应下来,但没想过要去。无论原因是什么,这都几乎接近真相。

他出门了,家中又剩下她一个人。才上午九点,春日阳光慵懒地照着阳台,昨天折来的柳枝挂在栏杆上,病恹恹的,她扔掉了。她给吊兰、水仙、山茶花浇了水,梅花还剩最后几朵,尚未枯萎,但也已经像文火煨过的纸片一样有些焦黄、薄脆了。所有过季的倾颓是不可逆的。做完这些,她发现时间过去还不到十分钟。午饭之前,还有那么多的时间要打发,而她又不知道要做些什么。这些年来独自在家度过的无数个白天黑夜,从来没有馈赠给她消磨时间的经验。她又经常回忆不起昨天或者前天同一时间是如何度过的。她走进厨房,从橱柜里拿出那两个食盒,昨天专程去超市买的。她原本打算做两个菜带过去,她自己的主意,没有问过他。会显得亲密些吧?现在,她又觉得这有点矫情了,说到底,那种徒有其表的无聊。她是不打算带去其他礼物的。他对木灯笼视而不见。他没有问过,她也没有提及。

苏溪脸上化了淡妆,身穿蓝色家居服,头发用一只橘红色的发圈束了起来。她把戈小雨一人迎进门,没有问什么,但她在一呼一吸之间松弛下来的神情,没能逃过戈小雨的眼睛。只是戈小雨不确定这是否出乎自己的想象。苏溪微微摇摆着身姿走在前面,这是个家居服都能穿出飘逸感觉的女人;像山水画,懂得美在藏露之间,而发圈正像那含而不露的花蕊,把她所有的美凝聚在脑际,再纤毫毕现地沐浴在她周身。始终有种清新又艳丽的物质在围绕她流动。一个底蕴绵厚也可以说深不可测的女人。

她们来到二楼。“他临时有事,参加一个论坛,他说很抱歉,”戈小雨说得有些匆促,好像对方一直故意不给她机会,现在终于被她逮着了似的。

“那两清了,用我们专业的话说,权利义务对等了。”她笑起来,声音比面容还要爽朗,“我们就不用互相道歉了。我本来还不知道怎么请求原谅,就半个小时前,飞来飞去又飞走了。”看着戈小雨不解的样子,她的笑声更敞亮了些,“飞来飞去临时被要求归队了,他本来也就一周假期,才过一半。噢,飞来飞去,我丈夫是飞行员,”她停下来,似乎被自己的笑声噎着了,调匀气息才重新开口,“我总喊他飞来飞去,唐潜,他真名叫唐潜。”

听上去,她说出这个名字的时候是那么不以为意,简直都让人感觉像临时编造的。戈小雨不明白自己为何会产生这种感觉,但它就是那样直接、清晰、冰冷地凸显在她意识的最前端。像一个编剧,早设计好了角色的职业,就是想不出合适的姓名,临到上台,情急之下胡诌一个凑数。两个男人都毁约了,都未提前告知,但她这身家居装扮不是给一个女人看的。戈小雨也想不出此刻应该表达什么,理解、遗憾、同情,还是安慰,或者只是一句“我懂”?在如无声深水般、又似没有尽头的岁月里,她是愈发迟钝了。然后她听到:“聚会原本两个人也就够了,你能来,我很开心。”苏溪依然是轻松愉悦的声调,仿佛有架永动机埋伏在她胸腔里,什么情绪都改变不了那不为所动的音色,除非她认为需要改变。她示意戈小雨自便,下楼去了。

这里有些家庭气息了,尽管依旧乏善可陈。壁炉里闪着微红的光,发出些微暖意。书柜上搁着几把扇子和几个雕塑,没有书。深色玻璃茶几上放着一只绿色瓷器烟灰缸,里面是空的。几把简洁但做工精细的木椅,一张复古的八仙桌,上面空荡荡,没有花瓶和花,没有相框,也没有唱机。她注意到外面开始下雨了,此刻如果有点音乐就好了,但随即又觉得没有或许更好。有两幅画,是印刷品,被两枚大头钉摁在墙上,梵高《柏树旁盛开的果园》,莫奈《撑阳伞的女人》,一大一小两个模糊的人影,莫奈第一任妻子卡米尔和他们的儿子。她盯视片刻,越发觉得内心潮湿,只好强迫自己看向窗外,风把满眼的柳条吹得更弯了,雨仿佛也变成了绿色,天地之地一片绿茫茫,让她心慌。

她蹲在壁炉边,塞进去两块木柴,又将炉火拨旺了。她感觉暖和了些,那种模糊的奇怪感却再度泛上来。这里没有挂上婚纱照或者全家福。没有女人的照片,也没有孩子的。这不是疏忽。说不定以前有,今天被摘除了,这也并非无意为之。难道这只是暂居之地吗,她内心呻吟一声,敏感得有点神经质了。但墙上其实是有照片的,只有一张,她早就仔细看过了,现在她又走到它面前。

葱油鲈鱼,香菜花生米拌牛肉,雪里蕻炒春笋,春笋清炒而不是油焖,很合她口味。还有乳白色的老鸭汤,加上她带来的芝麻浓汁烧鸡和青椒豆豉回锅肉,也算丰盛了。苏溪料定她这样的女人做客会带上两个菜吗?她预备的都已上桌,全部分量也只够三个人。没征询她意见,苏溪打开一瓶克里斯蒂娜干红。她从不在别人家中喝酒,但眼下好像也没什么好反对的。她端起薄如蝉翼的勃艮第杯,觉得它碰撞的声音会很好听。

“来,享受难得的周末时光。”苏溪朝她举杯。

“祝你周末愉快。”她说,“我每天都是假期。”

然后她笑起来。苏溪也笑起来,笑容像新书被春天微风翻过那般清新、柔美。

“这样的周末多吗,我是指他临时被召回去。”她问。她不知道为什么要这么问,但总得聊些什么,而对方还在寻找话题。没有人准备好了。

“不多。我意思是,他周末本来就回家少。我们的假期从来不在同一个调频上。”她似乎原本想开个玩笑,但并没有表达好,她准备好的笑声也消失在咽喉里。有那么个瞬间,她脸上的一条血管分明蠕动起来,像一条虫爬过。

是紧张导致的吧。给她的感觉,苏溪并没有说完,她的话像一匹马奔出很远之后,才发现勒在心脏上的缰绳长度早就不够了,远不可能到达这里。这让她突然换上了一种私密的口吻:“一到周末我就没了自我,一切得围着他转。”

她品咂着话中刻意流露出的自怨自艾,觉得此刻这种感觉不坏。这就有点像两个中年妇女之间的无聊私语了。这是眼下需要的吧,虚饰,庸俗,游离在失神的边缘,也会成为一种保护,自动阻绝掉可能刺入皮肤、钻进毛孔、贴近灵魂的东西。没有人能长久和真实待在一起,要求别人那样也是不人道的。

苏溪起身给她盛汤。汤的雾气把她眼镜蒙住了。她一直维持着的笑容变得像雾中花一般模糊、遥远,可能其间还隐藏着某种幽暗情绪。“……那你应该感觉幸福才是。”她听见苏溪在轻慢地说着,“可惜我熬了三个小时的汤,原本四个人的聚会,结果只剩下了两个女人。”

话题终于回到了最初,似乎交谈也就此重新回到了她的掌控之中。

“雪里蕻很新鲜。”她说。她没有理会她的话。她这么说似乎是想反抗什么。

“早晨买的。有个老妇人每天……”

“笋的味道也好,我喜欢。”

“谢谢。”

“你平时一个人喝酒吗?”

“偶尔,一般不。”

“我也是,但最近有时会一个人在家喝点。”

“酒能舒缓情绪,”苏溪似乎并没有觉察到她语气的略微变化,始终维系着同一水平线上的真诚——就像用精微的秤称重后从五脏六腑里拿出来展示一样,而且好像还想就这个话题表达出感同身受来。可能她又认为自己没有表达好,干脆直接说,“酒能隔开很多东西。我感同身受。很多东西就该隔开。”

“没错,”然后,她不知道要说什么了。然后,她被某个等待已久的问题冲破了嘴唇:“孩子呢?”

…………

全文见《文学港》2022年第12期

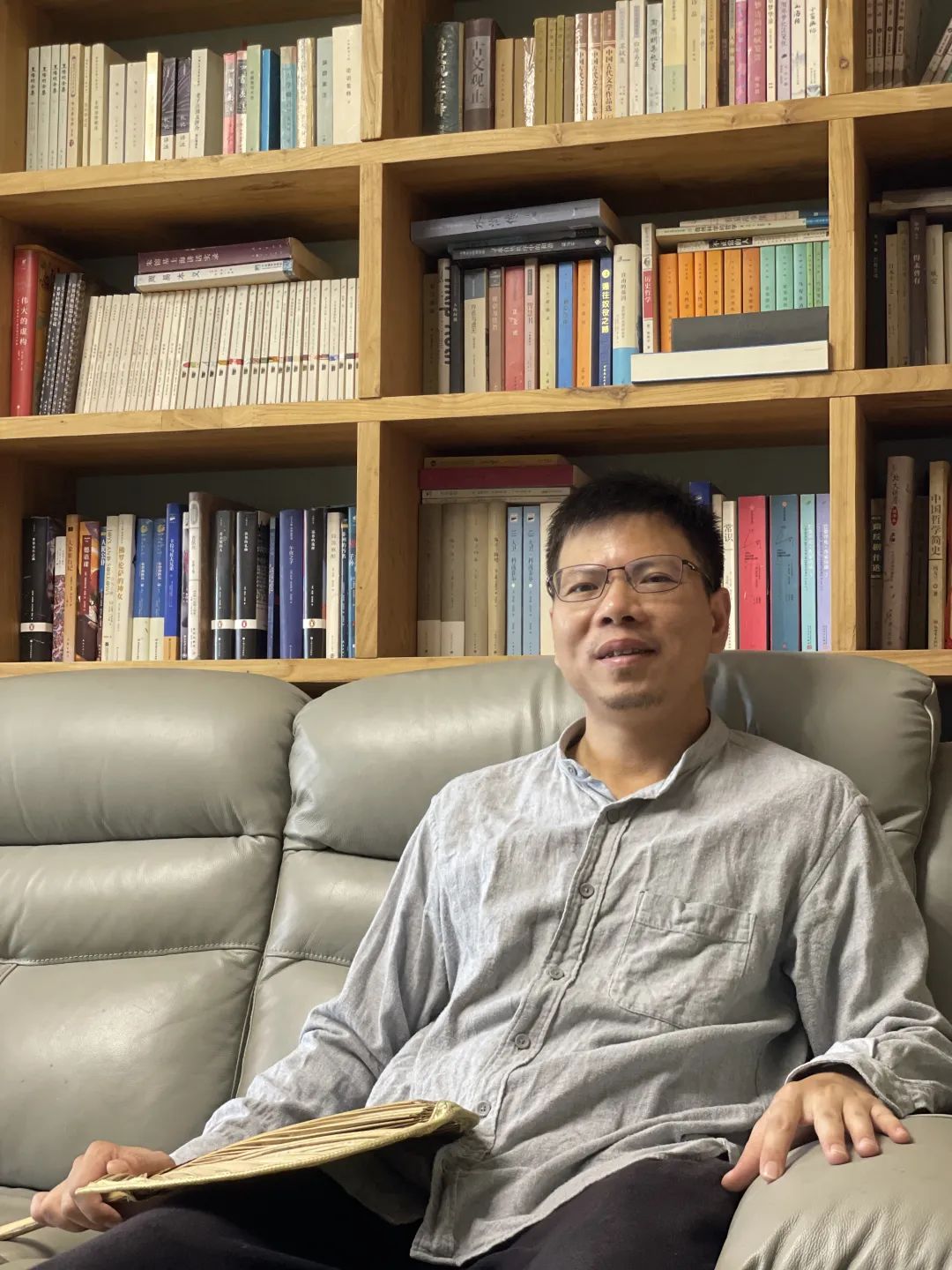

方晓,1981年生于安庆,现居杭州。已发表小说百万余字,散见于《十月》《中国作家》《青年文学》《山花》《江南》《作家》等期刊,部分作品被多家文学选刊转载。已出版小说集《别把我们想得那么坏》等。曾获储吉旺文学奖。