视频号首秀,上海文学活动“上天入地”

最近一周,上海文学创作中心与巴金故居先后开通视频号。11月8日,两个视频号的“首秀”同日与读者见面。

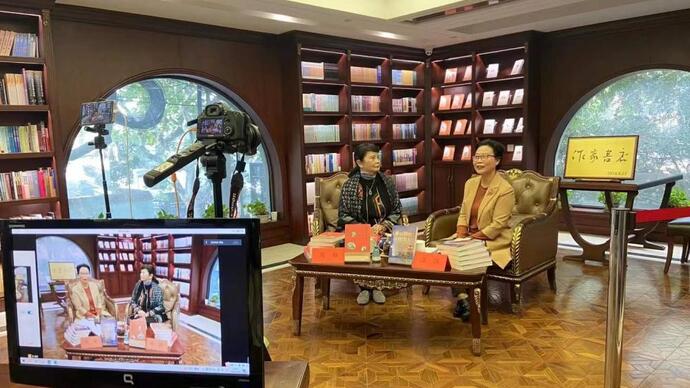

下午,在作家书店二楼透亮的“会客厅”,海外华文作家周励与上海作协原党组书记兼专职副主席汪澜,就周励的新作《亲吻世界——曼哈顿手记》和30年前的成名作《曼哈顿的中国女人》展开对话。这是今年上海文学创作中心“文学走进社区”之浦兴街道“作家开讲”系列活动的开场,也是华语文学网“海外华文文学上海论坛”系列活动之一。

晚间,巴金故居“憩园讲坛”今年的系列“中国现代文学的迷人风景”也在视频号开启首讲,曾任鲁迅博物馆副馆长兼鲁迅研究室主任的陈漱渝带来“鲁迅是跟我们在一起的”主题讲座。

“在线下活动受到限制的情况下,文学活动不能缺席。”用上海文学创作中心负责人刘运辉的话来说,视频号、抖音号这样的新载体让文学活动“上天”,最终想实现的效果还是“入地”,“不仅文学创作要深入生活、深入大众,文学活动更应该不断走进人们的日常生活。”

“文学走进社区”之浦兴街道“作家开讲”系列活动开启于2020年,滕肖澜、赵丽宏等上海作家先后带着作品走进社区。上海作协党组书记王伟表示,文学服务应该成为公共文化服务的重要门类,系统化、可复制的文学服务产品与模式是上海文学界探索的方向,让文学直接为读者、受众服务,让作家更频密、更深入地到读者中去,既是做文学服务,也是对文学作品的推广途径。

第五届进博会正在举行,邀请海外华文作家周励担任今年“文学走进社区”第一场活动嘉宾,亦是一种呼应。30年前,带着40美元闯荡曼哈顿的周励在外贸领域闯出了一片天地,她把自己的经历写成自传体小说《曼哈顿的中国女人》,一纸风行,发行160万册。

《曼哈顿的中国女人》之后,周励除了在2006年发表《曼哈顿情商》,在文学创作领域已经沉寂许久。2016年,当年从上海出发赴美的周励受邀回到上海参加首届“海外华文文学上海论坛”。论坛举办了三届,海外华文作家与上海密切的关联成为一种现象。或原居上海,或曾在上海求学工作,从上海走向世界的华文作家创作,成为当代中国文学、上海文学一个特别的延伸和重要组成部分。

周励坦言,2016年出席、2018年列席“海外华文文学上海论坛”对她影响很大,“与平时熟悉但见不到面的张翎、虹影、戴小华等作家朝夕相处,互相交流创作心路,受到很大的启发和震撼。”2020年2月,周励重新提笔开始创作,与这种“刺激”不无关系——论坛主要发起人、复旦大学教授陆士清特意约她到和平饭店促膝长谈,鼓励她“再写一部新作”。2020年9月,“曼哈顿三部曲”之三《亲吻世界——曼哈顿手记》由上海三联书店出版,收录了周励28篇边走边写的文化历史散文。她实地考察跳岛战役遗址,透过二战的硝烟,追溯血染的战旗与人性的温热;环球探寻凡·高、海明威、丘吉尔、伏尔泰等人的足迹,记录下发人深思的场景;还奔赴南极北极和珠峰,追寻探险家们广袤的精神世界。

南京大学教授、评论家刘俊说,从征服到亲吻的转变,体现的是周励从“中国女人”的自信到“世界公民”的思考与包容。复旦大学教授陈思和认为,周励近期的创作呈现出对人与自然、与生命、与时空之间冲突的关注,并以更加宏阔的国际视野看待这些冲突,这不仅代表了个人的超越,同时也是华语文学创作的一个新的值得关注的趋势。

“因为疫情影响,2019年之后,‘上海论坛’没有像过去那样举办,但我们一直在跟踪海外华文作家的创作。”汪澜说,让人欣喜的是,很多当年参加论坛的作家之后都发表了新作,而且有些作品相当有分量,有些作品超越了作家过去的创作,有些作家进入了创作的又一个活跃期、丰收期。“这是一个非常有意思的现象。今年,我们通过视频号举办新的活动,把它作为‘海外华文文学上海论坛’的延续,也是论坛成果的回溯与作家创作的展示。”

周励则表示,从《曼哈顿的中国女人》到《亲吻世界——曼哈顿手记》,有一个共同点,就是为心灵写作,为人类的奋斗与苦难写作,“人活着,就要竭力获得生命的最好价值,唯一的失败就是不再去探索。对作家而言,不再写作就是不再探索。写作,要用心灵、用脚步,抵达现场。”

据悉,今年“文学走进社区”之浦兴街道“作家开讲”系列活动还将在线上举办两场。巴金故居“憩园讲坛”还有五场“云讲座”,分别聚焦路翎、穆旦等作家和《子夜》等作品。