梁贝:《民谣》的叙事学分析

内容提要:本文旨在从叙事学的角度对王尧的长篇小说《民谣》展开分析研究。一是作者对故事时间和叙事时间,也即事件在故事中的时间顺序和其在叙事中排列的违时间顺序之间关系的巧妙安排。二是故事的反复能力与叙事的反复能力之间的关系,也就是热奈特所谓叙事上的“频率”问题。三是作者对叙事内容进行调节的能力,以及这种能力发挥的方式。

关键词:王尧 《民谣》 叙事学 故事时间 叙事时间

开始阅读王尧先生长篇小说处女作《民谣》的时候,浮现在我脑海里的一个问题就是,作者到底为什么要把小说命名为“民谣”。查阅《辞海》,民谣作为歌谣的一种:“是人民群众创作并在群众中传颂的,词句简练,大多押韵,风格朴素清新,是人民群众用以表达思想、抒发感情、促进生产和进行阶级斗争的武器……其中杂有表现统治阶级的思想的作品或含有这种思想内容。”1但王尧的《民谣》显然不是这样的,最起码从形式上我们没有看到与此定义相吻合之处。出于谨慎,我又查阅了艾布拉姆斯的《文学术语词典》,书中这样写道,“简单来说,流行民谣(又称民间歌谣或传统歌谣)是一种口头流传、讲述故事的歌谣。因而它属于叙事类民歌,源自口头并流传于文盲或半文盲民众间”2。相比较而言,还是艾布拉姆斯的看法,更接近于王尧所使用的“民谣”这一语词。尽管说在王尧的使用中与“口头流传”无关,但作者意欲创作一部建立在深厚民间文化基础上的带有一定抒情性色彩的长篇小说,却是毫无疑问的文本事实。从这个角度来说,他完全有理由把自己的这部作品命名为《民谣》。

更进一步说,在《民谣》中,作家以一种浅唱低吟的叙事语调,书写了王大头、如同王大头一般的那些乡村少年,以及他的父系和母系家族,甚至还包括莫庄(曾经一度被改名为江南大队),以及千千万万个如同莫庄一样的普通村庄的命运沉浮。在历史的长河中,无论是他、他们,还是它、它们,都宛如一曲曲民谣,既吟唱着别人,同时也被别人吟唱着,世世代代,永无止境。也因此,与民谣的形式层面相比较,王尧可能还是更多地看重民谣的内在意蕴,那种来自民间日常生活的生活经历与生命体验。笔者之所以不惜大费周折地对“民谣”这一标题作以上一番探讨,就是试图通过这种探讨与分析,挖掘把握作者的创作出发点,从而找到文本的具体生成原因。

《民谣》的引人注目,与作者在小说叙事方面所作出的创新和努力是分不开的。我们都知道,源自于西方的叙事学理论,自打1970年代从法国发端,至今已有一百五十年的历史。这期间,曾经先后出现过一系列有关叙事学方面的理论批评著作。“他们有的研究叙事作品中故事时间、叙述时间、作者的写作时间和读者的阅读时间之间的关系;有的分析叙述者、作者、读者的地位、作用和相互的关系;有的阐释叙述者视角的变化,视野的限制以及叙述者与叙事作品中其他人物的关系,等等。③到了当下时代,叙事学已经是一门相当成熟完善的文学理论。有鉴于《民谣》在小说叙事层面所体现出的诸多创新和努力,本文将以热拉尔•热奈特的代表性著作《叙事话语》为主要理论资源,结合学界目前有关叙事学领域的相关研究成果,对这部长篇小说展开一番叙事学方面的探索与分析。

首先,是作者对故事时间和叙事时间,也即事件在故事中的时间顺序和其在叙事中排列的违时间顺序之间关系的巧妙安排。一般来说,故事时间绝大部分都是多维的,这也就意味着,在故事中可以以共时的方式同时发生多件事情,比如,在《民谣》的故事时间中,“王大头在码头上坐着等外公”与“外公坐着船往回走”,以及“有人在帮外公行船”这三件事情可以同时进行,但到了叙事时间中,由于叙事时间的线性关系,当叙述者要把这三件事情写下来的时候,就必须对这些同时发生的事情进行一个先后排列。这种故事时间与叙事时间的区别与差异,正好给叙述者提供了一种对故事进行重新排列以达致某种叙事目标的美学追求的契机。而这,实际上也就为文学叙事提供了“可乘之机”。我们注意到,《民谣》开头,是一个患有神经衰弱症的名叫王大头的乡村少年坐在码头上等待外公的场景。请一定注意,这里其实存在着某种后设叙事的问题。这也就是说,在经历了历史的沧海桑田与人世的悲欢离合等种种生命体验之后,身兼第一人称叙述者功能的已然成年的王大头,开始追忆年少时那段围绕着外公被错误批斗所引发的一系列有关“我”的心路历程。很大程度上,是他的回忆,在支配着小说的整个叙事:“我在这样的想象中完成了少年时的童话创作和自我抒发。”小说的实际起点,应该位于整个故事时间中较晚的时刻,也即王大头的外公恢复组织生活的1972年5月。也因此,叙述顺序意义上的第一个时间,绝不是故事顺序层面上的第一个时间,甚至可以说是要比故事顺序晚很多的时间,如果整个故事时间起始于王大头的外公和奶奶他们的话。由此即不难断言,《民谣》大体上可以看作是以倒叙开始,继之以回忆性叙述的一部叙事作品。以后的章节虽然在整体上遵循了故事本来的时间顺序,但也不乏诸多细节上的预叙、倒叙等叙事手段的运用。当然,这也是小说之所以为小说的一个显著特点,它可以在叙述中对故事本来的时间顺序进行“为我所用”的调度,从而达到某种预设的叙事目的及其美学效果。具体来说,作家既可以通过预叙和读者形成互动,为后面的情节设置作铺垫,也可以通过倒叙预设悬念,以便引起读者一探究竟的好奇心。这种故事时间和叙事时间的不一致,就是热奈特所认为的“时间倒错”。探究《民谣》中的“时间倒错”问题,对了解小说的基本叙事方式,深度解读叙事文本,无疑具有重大意义。相较于西方小说习惯倒叙的叙事传统,中国小说则更习惯通过预叙,或提示后面的情节,或暗示人物的命运。

比如,“浑浊的潮湿抑制住了麦子的霉味,阳光下,发酵出来的味道缓慢地扩散着。后来方小朵贴近我时,她觉得我身上还有这种味道”。读到此处,一种疑问就会自然生成,方小朵是谁?她和王大头又是怎样的关系?她难道可以被看作是小说的女主人公吗?所有这些,事实上都为此后方小朵的正式出场预先埋下了伏笔。

当然,时间倒错还可以使叙事呈现出一种特别的美学效果,如:

我后来知道,方小朵对死亡的恐惧,源于她母亲的突然去世。方小朵没有说出她母亲去世的详情,她说她父亲到西鞋庄劳动改造时认识了她母亲……方小朵说她父亲之前在商业局工作,他在一次会议中上厕所了,回来后知道领导和群众决定了他是“右派”。

且让我们先对这段文本中的叙述对象进行一个排列:A是“方小朵对死亡的恐惧”;B是“她母亲的突然去世”;C是“她父亲到西鞋庄劳动改造”;D是“认识了她母亲”;E是“他在一次会议中上厕所”;F是“他是‘右派’”。很显然,事件在叙述中的顺序A、B、C、D、E、F,对应到故事中的顺序应该是6、5、3、4、1、2。彼此对照,我们就不难发现A6-B5-C3-D4-E1-F2这样一条接近于反向规则的运动轨迹,一种反向的叙事曲线之美。再比如:

我们都看着大码头,一时无语。一阵风从河道上吹过来了,我似乎闻到了 1972 年麦子的霉味。我不知道勇子看见了什么。我看见了外公。我看见了爷爷奶奶带着他们的儿女走上了码头。我看见了母亲从大桥上匆匆回家。随后,我的大头倒着,好像睁开眼了,初啼的哭声成了母亲的笑声。

在这段文字中,作者取消了所有的时间标志,可以说每句话都是一个不同的时间方位标志,短短几句话中共出现了七个不同的时间点,阅读时读者首先需要在心里对这些事件发生的时间顺序进行一个排列,才能够明白其中蕴含的无限广阔的信息量。从眼前的大码头开始,一直回溯到王大头的出生,这期间发生的一切都被有条不紊地囊括了进来,可以说是整部小说一个浓缩后的剪影。这一段叙述如果放在影视中以回顾式的慢镜头展示,将会收到极强烈的视觉美学效果。

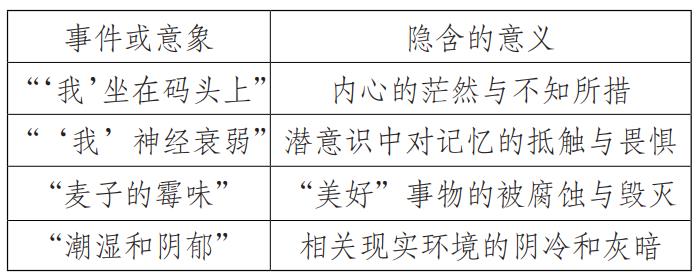

其次,是故事的反复能力与叙事的反复能力之间的关系,也就是热奈特所谓叙事上的“频率”问题。在一部叙事作品中,经常会发生这样的现象,故事时间中,发生了n次的事情,或出现了n次的意象,在叙事时间中,却只叙述了一次。与此相反的情况是,故事时间中一件事情虽然只发生了一次,或同一个意象,在叙事时间中却被多次提及。当某一事件按照一定的规律在作品中反复出现时,无形中就为小说的叙事赋予了一种和谐而稳定的音乐节奏,我们可以称之为音乐的主导动机,实际上,也就构成了一种“频率”。它们通常或者表现为一些简短的语言表达,或者是具有象征意义的意象,在作品中被有意地重复着,而每次的出现都能够被读者很快地辨认出来,并引发联想。《民谣》中,就有很多同一事件或意象反复出现的现象,比如,“王大头在码头上坐着”“‘我’神经衰弱”“麦子的霉味”“潮湿和阴郁”等,所有这些都是在小说中曾经多次出现的描述。如果对以上这些事件或意象进行如下分析。

我们就会发现,正是它们,从根本上奠定了整部小说的叙事基调,使文章时时处处弥漫着一种莫名的压抑和不安,也昭示着王大头年少时悲苦的人生际遇及幼小的心灵受到的伤害。这些反复出现的事件或意象,在某种程度上构成了小说中王大头少年时期的整部心灵史。小说从王大头外公历史问题的即将获得解决而展开叙述,对新中国历史上那场十年浩劫的“文化大革命”进行了一种缩微化书写。如果说我们的确可以把小说的卷一到卷四部分看成是王大头少年时期的心灵史的话,那么,王大头的心理变化,就可以根据外公历史问题生成与解决的前后情况,分为三个部分:外公被批斗前——“欢乐热闹的童年”,外公被批斗中——低沉而敏感,外公恢复组织生活后——曾经沧海难为水。外公被批斗前,王大头的生活虽然不能说有多么优越,但最起码也是正常的,他们家族在莫庄的状况,无论是经济条件还是社会声望,应该说都是令人羡慕和尊重的。从居住环境看,他们家住在“庄”上,而不是“舍”上(小说里对“庄”和“舍”作过明确的区分,“庄”的地位要明显高于“舍”:“ 村庄这个词在多数地方往往连在一起说,可我们不是这样,村是由庄和舍组成的。庄子之外的地方叫舍,舍在农田之中。城里人说‘农舍’,我们自己不会加‘农’字。如果叫农舍,庄子就叫农庄了。在舍上,如有三五个人家住在一起,这样的小舍子又叫墩子。勇子家就在墩子上,姓杨的多,我们叫它杨舍。有舍的地方也有河,通常只有一条河。庄上的房子几乎都是瓦房,一色的青砖小瓦,祖上留下来的,后人再修修补补,那时翻建的很少。舍上的房子几乎都是草房,墙是半砖半土,更早之前全是土坯墙。”),从社会地位看,只要从王大头那顿满月酒时“这个村庄的老一辈重要人物差不多都来了”这一细节便可略窥一二。但是,自从“那年我在大字报上看到了外公的名字,有人揭发他,还说到满月后的我”之后,“我”也即王大头,就开始陷入某种慌张恐惧的状态了。之前那位“少年的我,除了喜欢看自己的成绩单外,就爱读布告”,然而,等到外公被揭发后,“我尽可能不从这边(供销社墙上的布告栏,笔者注)路过”。与此紧密相关的另一种情况是,“外公被批斗后,我再也没有登台表演过。我觉得自己的嗓子不像以前悦耳了,再后来声音很粗,闷在喉咙里,有时候还沙哑”。王大头的神经衰弱症,也极有可能是从这时开始的。正因为王大头的心理状态已经发生了微妙的变化,所以,他甚至有时候也会不无自私地在心里“抱怨”外公:“如果外公是反革命分子,我以后也不好跟在游行的队伍里了。”在外公第一次被批斗的时候,听着奶奶对她过去“繁文缛节和盛大场面”生活的讲述,“我为自己身上有剥削阶级的血在流淌感到羞愧。我们家族为什么不能出一个革命者?这个疑问跟随了我从村庄到小镇,再到我离开这里。我后来的疑问变成了我们家族为什么不能出一个坚定的革命者?”这里边所包含着的,正是王大头在当时对奶奶和外公他们那样一种充满自相矛盾的复杂心境。等到外公恢复组织生活之后,尽管外公自己似乎可以云淡风轻地面对过去,但是“长幼常常是这样,在长者越来越看轻往事时,幼者恰恰驮着他们的往事向前走”。“我知道外公要成为正常的人,他不用再别别扭扭地走路。但我开始神经衰弱,我看自己,看村庄的眼神好像变化了。”就这样,不知不觉间,王大头早已从莫庄的参与者,变成了观察者。生活的遭际,早已让尚未成年的王大头变得早熟而敏感,就像那个不停地往返于药铺和当铺之间的少年鲁迅,从幸福生活坠入困顿的路途中,“看见了世人的真面目”。4正是这所有的一切,也促使王大头很早就学会了在世态炎凉与人情冷暖中保护自己、思考生命。这一点最明显不过的例证,就是上小学后的王大头随父亲去给曾祖母拜年的那次经历。曾祖母曾孙辈很多,每次拜年,她都要给这些曾孙辈发压岁钱。曾祖母会提前把压岁钱用红纸包好,放在袖口里,每次等行完拜年礼曾祖母都会给他一个里面有两毛钱的红包。天真的王大头,一直以为曾祖母袖口里藏的红包都是两毛的,直到有一次他和台城姑奶奶家的孙子碰到一起拜年,他们上街买连环画时才发现弟弟的红包竟然是五毛的:“这是我第一次在自己的大家庭中感受到阶级的差异以及这种差异给我的压迫感,我性格中的敏感也许就是在这两个红纸包之间产生的。”就这样,循着外公的所谓历史问题,王大头经历着“当下”的现实生活,循着奶奶的人生轨迹,王大头回到了他们家族的过去,回到了历史的深处。最终,不仅发现,“我们这个大队就是一棵树,有叶子也有虫子”,而且,也“发现了一种循环。母亲会成为外婆一样的老太太,父亲会成为爷爷一样的老头”。毫无疑问,这既是现实生活,也是既往历史,正如同那首耳熟能详的民谣所描述的那样:“从前有座山,山里有个庙,庙里有个老和尚和一个小和尚。一天,老和尚在对小和尚讲故事,故事的内容是:从前有座山,山里有个庙,庙里有个老和尚和一个小和尚。老和尚对小和尚讲故事……”

第三,是作者对叙事内容进行调节的能力,以及这种能力发挥的方式。小说的虚构性决定了其在描述一件事情时,可以不必严格还原事发现场,既可以讲多讲少,也可以多角度进入,叙述者可以用自己钟情的方式为读者提供各种信息。正如热奈特所说的那样:“‘表现’,更确切地说,叙述信息,是有程度之别的;叙事可以用较为直接或不那么直接的方式向读者提供或多或少的细节,因而看上去与讲述的内容(借用一个简便常用的空间隐喻,但切记照字面理解)保持或大或小的距离;叙事也可以不再通过均匀过滤的方式,而依据故事参与者(人物或一组人物)的认识能力调节它提供的信息,采纳或佯装采纳上述参与者的通常所说的‘视角’或视点,好像对故事作了(自己借用空间隐喻)这个或那个投影。”5由此可见,对叙事信息的调节,也是考验小说家写作能力的关键因素之一。王尧的这部《民谣》,之所以甫一发表就在文学界引起不同凡响,和作者在这方面所作的努力,其实是分不开的。尤其是直接以“杂篇”和“外篇”的形式介入小说,完成了小说结构史上的某种创新与飞跃。“卷一到卷四”“杂篇”“外篇”三种风格完全不同的叙事部分放在一起,无疑在无意识层面上迎合了作者对自己所一力倡导的新的“小说革命”的潜在欲望。

在以往的大部分小说中,类似于《民谣》中的“杂篇”部分,都会以一种适当的方式嵌入到小说的叙述过程中,很少或从未见哪部小说会把一部分故事情节或细节抽离出来,再以还原故事现场的方式,运用不同的,尤其是注释的形式呈现出来。而《民谣》,却把它们整理归纳为十一份材料,通过作文、新闻稿、信件、入团申请书、发言稿、倡议书、毕业留念、检讨书、私密材料等九种文体片段,以补充性叙事的方式,在对相关故事情节或细节做进一步展开的过程中,完美无瑕地融入到小说中,成为整个叙事文本的有机组成部分。“杂篇”内容其实是叙述者“我”也即王大头中学时的一些作文,和“为大队领导和一些乡亲写的各种稿子的草稿”,“但在断断续续写作这部所谓小说时,我发现,这些作文和稿子,其实也是这部小说的一部分”。但又考虑到它们年代久远,便以注释的方式对与之相关的事件进行了“追忆和补记”,这就是“杂篇”的由来,及其与这部小说的关系,当然,也还有“杂篇”本身的艺术表现形式。短篇小说《向着太阳》,本来是小说中的人物之一杨老师一部残缺的、未发表的作品,作者以“外篇”的形式将其放置在小说文本之中,起到了一种“小说套小说”的美学效果。《向着太阳》本来是小说《民谣》的一部分,从内容上看,二者之间是一种从属、包含的关系,即《向着太阳》从属于《民谣》,但从形式上来看,它又是一部相对独立的短篇小说。更关键的是,它们的叙事风格截然不同,二者放在一起,就很自然地形成了两种不同时代小说面貌的对比。一种是典型的政治化叙事,以阶级斗争为纲,主题鲜明,目标明确,故事情节连贯统一。在《向着太阳》中,一个很明显的地方是,第二节是没有内容的,取而代之的,是这样一句解说:“这一节首先简写大队的历史,特别是集体化道路的历史。然后写填河造田的意义和领导班子的思想斗争,社员的模糊认识。”这貌似小说中第二节的大纲,实质暗示了那个时代小说的整体创作风貌。另一种则是生活化、人性化的日常生活叙事。具体来说,也就是作为小说主体的“卷一”到“卷四”部分。在这一主体部分中,作者力图展现生活的本来面目,既没有完整的故事,也没有确定的因果关系。通过对个体生活经验的想象性表达与审美化呈现,旨在从平凡琐屑的日常生活中揭示人生哲理。

当然,“杂篇”和“外篇”对小说内容方面所起到的补充与完善作用,也是不容忽视的。“杂篇”中的内容,很明显是对“卷一”到“卷四”中部分情节或人物的补充性展开,如网小和她那个上大学的未婚夫之间情感纠葛的来龙去脉,前文中并未具体交代,但在这里,却通过一份王大头为网小代笔的信向读者交代清楚了。而“外篇”,也即那个名为《向着太阳》的短篇小说中,通过奋斗与李大伯之间的对话,以及奋斗在会议上的讲话,读者不仅完全可以对当时的社会状况和时代背景有一种比较直观的了解和认识,而且也能够直观地把握那个时代的文学创作状况。

此外,作者还试图通过这种特殊的结构形式与叙事话语,为读者营造一种自传体小说的艺术幻觉,从而认为叙述者“我”也即王大头,其实就是作者王尧本人。试图把虚构真实化,以实现某种“零度”叙述的目标。为此,作者不惜在“杂篇”中虚构了众多“史料”,如“我”也即王大头以前的作文、入团申请书、往来信件等一些私密材料来加以证明,而且,还对这些所谓的“史料”进行了一番有板有眼的注释,给人一种读洪子诚先生《材料与注释》的感觉。再如“我”也即王大头在“杂篇”前面部分的自白:“我可能因为写这部小说成为小说家,不再是批评家了。”还有对“拨开孔老二的画皮”这篇稿子的注释,“这一记忆不时提醒我需反省自己的成长过程,所以我一直认为自己研究当代文学史是从自我批判开始的”。众所周知,王尧先生是当代文学研究领域著名的学者和文学评论家,而《民谣》又是其第一部长篇小说,小说中如此一种描述,让人不得不相信这是作者在写自己。尤其是在“关于王厚平同学在我校就学期间政治表现的反应”的注释中,作者写到“这是一份内容不应该公开的材料”。到了“外篇”中,作者也仍然在不遗余力地进行着这方面的努力,如在开篇部分写到,“小说(指《向着太阳》)里的奋斗应该是以杨晓勇为原型的”。杨晓勇是小说前半部分里边的一个核心人物,我们通常所谓的小说原型,一般是指其在现实生活中所对应的人物,而此处,作者却把虚构的“杨晓勇”当作《向着太阳》里奋斗的原型,给人一种把“杨晓勇”真实化的幻象。杨晓勇一旦真实化了,《民谣》的前半部分(卷一到卷四)也就自然而然地成了真实故事的复现,就更容易让人相信它的非虚构性了。我在读完整部小说,尤其是“杂篇”和“外篇”后,就差点陷入王尧的“艺术圈套”,把《民谣》误认为是作者本人的自传。

以上的分析之外,我们必须加以充分关注的,还有王尧一些“恰到好处”的语言修辞手法的运用。“我坐在码头上,太阳像一张薄薄的纸垫在屁股下。”“外公的船也许快到西泊了,我屁股下那张纸好像也被风吹走了。”“此起彼伏的鸟声就像无数个婶婶姨娘聚集在一起叽叽喳喳地说话。”“记忆就像被大水沉浸过的麦粒,先是发芽,随即发霉。”“土墙像老人发黄的脸,草和藤是头发和胡须。”需要注意的是,这些形象逼真的比喻,若非作者对生活有细致入微的体察,是不可能写出来的。由此可见,王尧毫无疑问是一位生活的热爱者。但对于一位优秀的小说家来说,仅仅满足于语言的形象生动是远远不够的,如果没有深刻的思想作支撑,小说的艺术价值也会大打折扣的。至于王尧这部《民谣》深刻的思想价值,我们只要细致端详如下这段叙事话语,就可以一目了然。“村庄的历史是在平衡中累积起来的,许多问题因平衡而潜伏着,平衡的时间长,潜伏着的各种因素也逐渐像树叶子一样烂掉。如果平衡被打破,那些沉潜下来的矛盾就死而复生。这就像大队巷子那条砖头路,风化的、翘起来的砖头在风和日丽时结构是稳定的,一旦连续下大雨,你走在这条路上,不时会踩下部分悬空的砖头,随即泥浆四起,不只是你的裤管,你的上衣都可能被遭到泥浆的袭击。”所谓村庄历史的平衡,就是指在平常的状态下,莫庄的日常生活是静如止水。然而,一旦有意外的因素介入,这种静如止水的状态就会被打破。这一方面,最典型的例证,就是外公的被诬陷。他的被打入政治另册,不仅影响到了王大头以及他们这个家族,而且也影响到了整个莫庄。外公的不幸遭遇,不仅牵扯出了王二队长他们当年的故事,而且还牵扯出了王大头家族的陈年旧事。此诚所谓下雨后“泥浆四起”者是也。从这个角度上来说,所谓“泥浆四起”,就可以被看作是王尧对复杂暧昧历史的某种生动比喻。通过以上分析便可得知,《民谣》的作者王尧,不仅是一位生活的热爱者,更是一位生命的思考者。

注释:

①《辞海•文学分册》,上海辞书出版社1981年版,第14页。

②[美]M.H.艾布拉姆斯、杰弗里•高尔特•哈珀姆:《文学术语词典》,吴松江等编译,北京大学出版社2014年版,第23页。

③ ⑤[法]热拉尔•热奈特 :《叙事话语 新叙事话语》,王文融译,中国社会科学出版社1990年版,译者前言第3、107—108页。

④鲁迅:《呐喊》,人民文学出版社2005年版,自序第437页。

[作者为单位:山西大学文学院]

[网络编辑:陈泽宇]