一生横跨建筑与文学两界 梁思成弟子著《林徽音先生年谱》出版

林徽音(1904—1955),一生横跨建筑与文学两界,“挑起两担云彩”,有“一代才女”(胡适语)之称,是我国杰出的建筑家、设计师、建筑史学家和诗人,在国内外都有很高的声誉。

这十余年来,因为种种原因,林徽音(1935年改名林徽因)成为文化名家流量的宠儿,市场上关于这一主题的书呈几何式增长,但很可惜,多是摘抄二三手资料拼凑的作品,有较大的演绎色彩。

2020年国家出版基金项目、“十四五”国家重点出版物,国内第一部系统梳理、扎实考证林徽音生平的著作《林徽音先生年谱》,正是在这样的背景下由文津出版社出版,引起海内外建筑界的广泛关注。

“在现代中国的文化界里,母亲也许可以算得上是一位多少带有一些‘文艺复兴色彩’的人,即把多方面的知识与才能——文艺的和科学的、人文学科和工程技术的、东方和西方的、古代和现代的——汇集于一身,并且不限于通常人们所说的‘修养’。而是在许多领域都能达到一般专业者难以企及的高度。同时,所有这些在她那里都已自然地融会贯通,被她娴熟自如地运用于解决各式各样的问题,得心应手而绝无矫揉的痕迹。”梁思成、林徽音之子梁从诫曾这样回忆母亲。

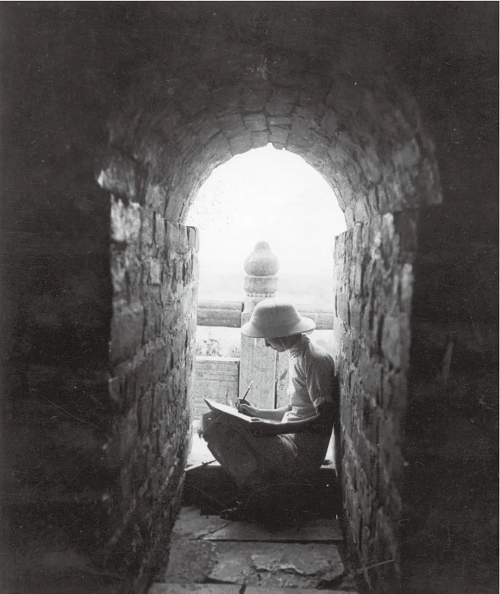

1936年,林徽音在山东测绘滋阳兴隆寺。(中国营造学社纪念馆供图)

林徽音1904年生于杭州,祖籍福州,近代著名外交家林长民长女。对于嘉兴读者,我们还得说上一笔,那就是林徽音的母亲何雪媛是嘉兴人。母亲在家里处境尴尬,曾在林徽音幼小的心灵中造成阴影。

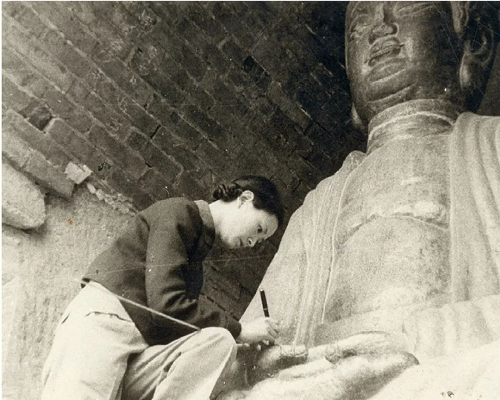

林徽音作为中国第一代留学回国的建筑学家,与其丈夫也是事业上的伙伴梁思成先生,一起走过了满怀理想的青葱岁月,共享充满朝气的北平营造学社时光。战争年代濒于绝境的生存状况和近乎于零的研究条件,没有打断他们坚持多年的中国古建筑调查,让后世的我们看到,他们在长年极其艰苦的生活和有限的科研条件下,为建立中国建筑体系、弘扬中国文化做出的卓绝努力。因此,将林徽音的建筑生涯梳理清楚,也就打开了理解中国建筑艺术的一扇门。

1937年林徽音测绘陕西耀县药王庙。(中国营造学社纪念馆供图)

《林徽音先生年谱》的作者曹汛,1961年毕业于清华大学建筑系,师从于梁思成先生,是建筑界公认的具有国际影响力的建筑史学家。

曹汛从学生时代起就对林先生学问人品心向往之。令曹汛一直深感遗憾的是,1955年4月1日林先生逝世,同年7月他考入清华大学建筑系读书,未有机会见到林先生。他多次说起从事这项研究的缘起,是因为入学后见到一份林先生的设计手稿,对其设计才华深感钦佩。编订一部《林徽音先生年谱》,是许久以前就在曹汛心中播下的种子。

他遂积二十年之力,在有限的研究条件下,广泛搜集整理关于林徽音的大量一手材料,对林先生学术生涯的关键节点一一考辨清楚,去伪存真,以事系年,成此年谱长编,有助于读者了解真实的林徽音。

2021年12月6日, 曹汛因为病在北京逝世,享年87岁,《林徽音先生年谱》是他入院以前最大的牵挂。

建筑史学家曹汛

本书附有一部2万余字精炼的“林徽音小传”,系首次发表,文字激情澎湃,曹汛对林先生的崇仰之情溢于言表。

本书中名字用的是“林徽音”,而不是读者常见的“林徽因”,关于“音”改成“因”的原因,在书中,作者有详细的考证介绍。

那是1935年年初,“为避免与上海一位男性多产无聊写家‘林微音’名字相混,甘冒不孝的罪名,忍痛改名徽因……徽音的名字是父亲所赐,她非常喜欢。”在曹汛看来,林先生曾因不堪无聊文人的碰瓷骚扰而改名林徽因,并非她的本意。自决定出版本书以来,出版社和曹汛便就书名商谈多次。曹汛主张,林徽音本名出自《诗经》“大姒嗣徽音”,又合“徽音冠青云”诗意,寄托了父亲对女儿的极高期望,与林先生一生的气质成就最为相合。这个本名“不仅是父亲所赐,先生自己也喜欢,改名是痛苦的,不得已的,所以现在应该重新改回来”。本书尊重曹先生的主张,将“因”改回“音”,以“林徽音”之名出版。

这本书中,还能能看到林徽音各个年龄阶段照片的同时,读到当年她生活中的重要事件:她传奇般的家庭生活、求学经历、艺术创作和社会交往,以及重要的研究成果,了解一个民国时代生于江南的小女孩如何成长“一代才女”,设计师着力设计的细节让读者翻开这本书的过程就是与林徽音的人生同频。