这个国际博物馆日,不如将博物馆放在书架上欣赏吧

2022国际博物馆日主题海报

美国盲人作家海伦·凯勒在《假如给我三天光明》一书中写道,如果拥有三天光明,她会选择一天去博物馆:“这一天,我将向过去和现在的世界匆忙瞥一眼。我想看看人类进步的奇观,那变化无穷的万古千年,这么多的年代,怎么能被压缩成一天呢?当然是通过博物馆。”

5月18日是国际博物馆日,由国际博物馆协会(ICOM)发起并创立。今年是第45个国际博物馆日,主题是“博物馆的力量”(The Power of Museums)为主题,旨在强调博物馆拥有影响人类世界的巨大潜力和强大能力。

早在公元前5世纪左右,世界上就已经出现了博物馆的雏形。在希腊的特尔费·奥林帕斯神殿里,有一座收藏各种雕塑和战利品的宝库,后世人们将其视为博物馆的开端。

但此后的很长一段时间里,博物馆都是只供皇室或少数富人收藏、玩赏奇珍异宝的地方,是一种特权的象征。直到18世纪末,西欧一些国家建立了国家博物馆,才让人们对其有了更多认识。

时至今日,博物馆不仅仅是一个“征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所”,同时也承载着重要的知识传播与教育作用。很多家长都将参观博物馆作为给孩子的重要一课。如今我们或许无法亲自去博物馆感受那份震撼与惊奇,但在家逛一逛“纸上博物馆”,也不失为一种有趣的选择。

高清古画大展,一览名家经典

在华盛顿儿童博物馆墙上有一条醒目的标语:“我听见了会忘记,我看见了会记住,我参与了会理解。”博物馆承载了人类几千年的精神文明,里面的藏品蕴含着各自的时代特色。逛博物馆,甚至博物馆里的氛围和气味,都在调动着参观者的感官和嗅觉。即便是青少年,置身其中时也能很自然地和几千年的历史产生了关联。

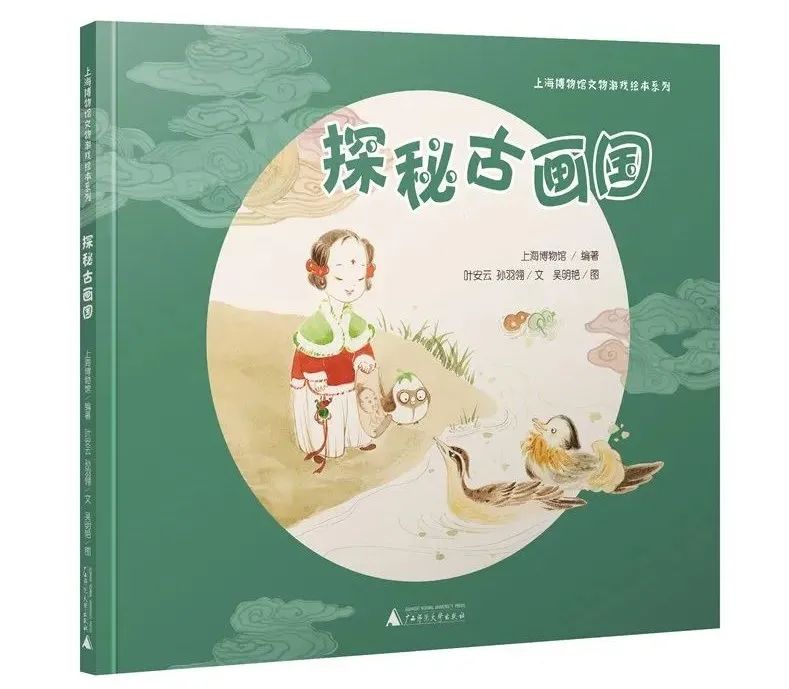

为了让3-6岁的孩子也能亲近文物、亲近博物馆,上海博物馆组织专家成立编委会,编写了“上海博物馆文物游戏绘本”系列。继《青铜国》和《乐游陶瓷国》之后,该系列现已出版到了第三本——《探秘古画国》,收录了上海博物馆的19幅珍藏古画。翻开这本书,就会看到,如墨般浓稠的夜色中,寻找师尊的小姑娘墨儿从博物馆的画里跳下,顺着月光变成的巨大毛笔滑入古画国。

从宋代赵佶《柳鸦芦雁图》,到明代文徵明《江南春图》,再到清代石涛《西园雅集》,墨儿为了寻找师尊,经历了古画中的四季更迭与时光变迁,收获了穿越时空的奇妙友谊,也愉快地学习到很多国画的技法和知识,变成了一位国画小达人。这里有家喻户晓的经典古画,比如宋代赵孟坚《岁寒三友图》、元代张渥《九歌图》、明代仇英《倪瓒像》……也有每个中国人都绕不开的历史人物,比如竹林七贤、湘夫人……还有卞山、滕王阁等著名历史地标……它揭秘了艺术背后隐藏的玄机,带领孩子们身临其境般走进一卷卷画幅中,窥见一个民族、一段历史乃至一种文明的面貌。

上海博物馆馆长杨志刚介绍说:这是一本好看、好听、好动的书。好看,是作者巧妙地将19幅上海博物馆珍藏的古画珍品贯穿和仿画在绘本故事和画面中,创意趣致,插画可爱童趣,又带着中国画的审美和气质;好听,是书里增加了听书功能,每一个典故的旁边都放了音频二维码,扫一扫即可收听,让阅读方式更多元;好动,是让小读者在了解国画后能够通过描画、补画等有趣的互动游戏来动手实践。

从《探秘古画国》中,我们得以欣赏上海博物馆收藏的19幅国画珍品,一窥中华文化的博大精深。在一笔一划,一勾一勒中,我们见证了漫长的几千年历史里,那些留存了时代气息的不朽的文明。

当国宝遇上汉字

美国博物馆的讲解员在给孩子介绍展品时,通常不会直接进行讲述,而是先让孩子发言,讲讲对展品的第一印象。给孩子想象的空间,让孩子有自己的思考,最后再进行讲解引导,才能形成从参与到理解的闭环。

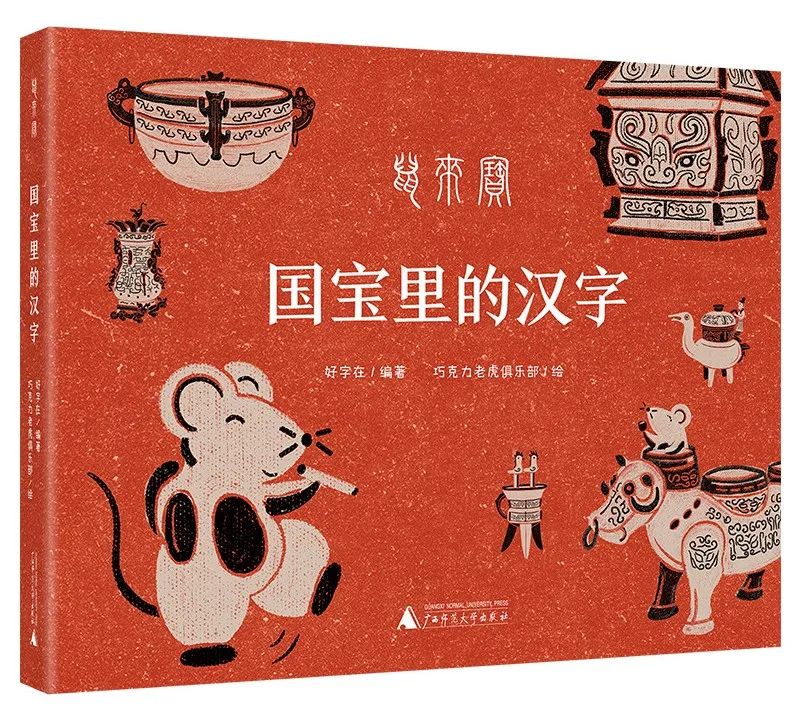

有一本介绍我国汉字与国宝级文物的别开生面的汉字书,在编排逻辑和内容安排上,与其有着异曲同工之妙——《国宝里的汉字》,特别推荐给7岁以上的孩子们。

它选取了中国国家博物馆、上海博物馆、陕西历史博物馆、湖南省博物馆等多所博物馆的54件镇馆国宝,分为“礼器”、“武器”、“陶器”、“酒器”、“日用品”、“饰品”六类,以这些国宝级文物出现的历史朝代为脉络,讲述了国宝背后蕴藏的历史文化知识,也讲述了与该文物相关的文字演变与字义阐释。

书中有可爱的小老鼠为我们作导游,以诙谐可爱的金鼠心声讲述文物通识,有了它的陪伴,寻宝之路变得轻松有趣起来。

比如在“礼器”篇中,介绍的第一个宝物就是藏于中国国家博物馆的“玉琮”。玉琮是新时代良渚文化最重要的一种礼器。这件目前国内所见的最高的玉琮由碧玉制成,共19节,整个琮体内圆外方。四面的兽面纹已经高度符号化,靠近顶端有阴刻日月纹图案。琮是沟通天地的法器,寓意着上古先民“天圆地方”的宇宙观。

作为成年人,我们也许会惊叹于新石器时代的工艺技巧也沉浸于上古文化的形式表达。但是小朋友们一定会跟着小老鼠去数玉琮的层数,甚至从玉琮的外形上发挥自己的想象:“外面方,里面圆,像个导弹发射管。嗯嗯,古人拿它来祭祀天地,一定是想用它把自己的想法直接‘发射’到外太空去。”

这种回归儿童的视角,立刻拉近了孩子跟文物的距离。

六个类别涉及到古人精神和物质生活的诸多方面,大到祭祀用的后母戊鼎,小到西周时期的“饭盒”——利簋。书的左页介绍文物,右页介绍与文物相关的汉字,了解了文物的背景之后再佐以汉字的演变。孩子们可以感知国之重宝的瑰丽多姿:新石器红山文化玉龙、夏方钺、商后母戊鼎、春秋牺尊、战国杜虎符、唐骑驼乐舞三彩俑……可以触摸汉字艺术的脉络:何尊铭文中“宅兹中国”四个字,竟是“中国”一词最早的文字记载?亦可以窥见先人留下的痕迹,一探古人的生活意趣,撷取先人对生活、对万物、对世界的探索与思考。

《国宝里的汉字》打破了地域和时空的限制,打捞出历史长河中的一件件瑰丽的国宝,细数千年汉字的典雅庄重,感悟文明古国的深邃辉煌。将博物馆放在书架上欣赏,翻开书就仿佛踏入一个充满新知魅力、晕染文化底色的新世界。

这个国际博物馆日,就从读一本与博物馆有关的书开始吧!