《广州文艺》2022年第4期|樊健军:松岗在歌唱(节选)

一

起初,谁也没有留意那个叫松岗的男青年在歌唱。水门镇上的人们睡眼惺忪从瓦屋里钻出来,赶到镇中心的广场上集合,列队去田野上劳动。他们同那个叫松岗的男青年在镇口迎头相遇,参加劳动的队伍喊着号子,宛如一列轰轰隆隆的火车飞驰在道路中央,那个叫松岗的男青年则低着头,在绿叶婆娑的白辛树下踽踽独行。队伍中的人们狐疑地看了男青年一眼,以为他是从他们当中跑出去的。有人踮起脚,抻长脖子,朝队伍的前头张望,他们的队长丝毫没有停留的意思,正昂首挺胸,阔步向前。

那个叫松岗的男青年到镇子里干什么,队伍中的人不知道。傍晚,劳动归来的人们又在镇口撞见了男青年,可能因为一天的劳累,队伍全然没有早上出发时精神,队形也有些涣散。男青年站在路边,仰头看着白辛树,好像没有觉察到他们的存在。有个扛月锄的男人好奇地走过去,发现男青年正在察看的是白辛树上一簇洁白的花朵。扛月锄的男人咳嗽了一声,希望引起男青年的注意,可对方依旧保持着先前的姿势,不搭理他。

几次狭路相逢后,人们对男青年的行踪见怪不怪了。有一天,他们再度遇见他时,一个叫古巨石的男人不知是嫉妒男青年闲得慌,还是出于别的什么原因,跑出队伍,冲到男青年跟前,一番指手画脚后捉住男青年的胳膊,要将他拉入他们的队伍。男青年被吓坏了,脸色变得苍白,嘴上呱啦呱啦喊叫着,拼命挣脱男人的束缚,像只大鸟似的张开双臂奔跑起来。这时候,从队伍里又跑出一个叫蒋驱虎的男人,两个男人左右包抄,很快追赶上了男青年,并且扭住了他的胳膊,将他挟持到了队伍中间。这次遭遇之后,参加劳动的队伍好些天都没遇到那个叫松岗的男青年。

男青年再露面的那天,下着毛毛细雨,天色乌沉乌沉的。这天没安排下地劳动,人们难得片刻清闲,有的抽空干点私活,有的干脆躲在屋子里休养生息。人们就是在这一天听见那个叫松岗的男青年唱歌的。最先听到歌声的,是住在广场附近的人家。刚开始,松岗的歌声似有若无,是柔软的、羞涩的。人们以为耳边有只蜜蜂,或者别的什么昆虫,在嘤嘤飞舞。凝神细听,才发觉是有人在唱歌,可能是风雨的影响,歌声忽高忽低,时断时续,听得不是很真切,也不是很完整。有人循着歌声传来的方向找去,是有人在广场上唱歌,准确的地点是在供销社的门口。那儿挤了一堆人,歌声就是从人堆中央越过人们的头顶飞出来的。

爱姐细,爱姐乖,

爱姐一双好红鞋,

爱姐一双好白手,

爱姐一对好桃腮,

姐似仙女下凡来。

这曲调是镇上的人们耳熟的,他们不只是听别人唱过,有时自己来了兴致也会吼上几句。那样的场景多半发生在野地里,发生在劳作时,插科打诨,向着某个女人,或者是冲着一群妇女,为的是打破沉闷,消除劳动的单调和乏味,在日复一日的生活中寻个乐子。他们的嗓门是粗野的、不正经的,好端端的一首歌硬是被他们唱歪了。他们要的就是这种歪了的效果,享受的也是这种歪了的效果。这种粗犷和放肆往往能唤起共鸣,一个人起了音,立刻会有人附和,一个人唱了上一首,立马会有人唱下一首。哪怕嗓子是哑的、五音不全的,也会跟着喊上一两声。歌声里,会有人瞎起哄,某个木讷的男人,或是某个害羞的女人,成了被捉弄的最理想的对象。有时候,队长也会加入到这种漫漶无边的游戏中,那种场面就像一条被煮沸的河流,浪花翻卷到哪儿,快乐就沸腾到哪儿。

那个叫松岗的男青年唱歌同他们太不一样了。他穿着草绿色的上衣、长裤,裤子有点肥大,那多出去的部分因与地面摩擦早已发烊了。他是圆心,围观的人们构成一道半月弧。他正对供销社的大门站立,安静地唱着歌。他的声音并不洪亮,甚至有些低沉,给人的感觉却很奇特。同奔放的大河相比,他的歌唱只是小溪流水,淙淙的,泛着涟漪,流向人们的心里,并且往深处渗透。他不像是在天宽地阔的广场上唱歌,而是在一个狭小的空间里,一间与世隔绝的屋子里,向某个人低语、倾诉。他的歌声像燃烧的木炭,没有腾空的烈焰,散发的光亮却是灼热的、滚烫的。他的最高温度不在外焰,是在内核,是在红亮的最中心。

那个叫松岗的男青年很投入,除了唱歌,好像想不起要干别的。雨丝飘落在他的头发上,凝结成晶亮的露珠般的小水珠,他的上衣有许多湿渍,特别是肩头。他依然专注于自己的歌唱。奇怪的是,没有人附和,所有人都在充当忠实的听众,有几个人的嘴巴张开着,却没有发出声音,有可能这种唱法即便叫他们和也和不上。

在男青年的对面,是供销社的两扇红漆木门,现在折向里敞开着。倚门而立的是供销社唯一的职工蒋林生,他爆竹似的脾气远近闻名,可这会儿脸上的肌肉是放松的,表情似笑非笑。如果细心一点就会发现,他粗黑的眉毛偶尔会跳一下,趁人不注意的时候又跳一下。它们似乎被歌声蛊惑了,要在他的额头上跳舞。他嘴上叼着香烟,可能是忘了自己还在抽烟,烟灰都老长了。挨着蒋林生站立的,是他的妻子黄曼丽,她是供销社食堂的厨师,又是蒋林生的助理售货员。她可能是第一次见有人这么唱歌,脸上的表情是惊奇的,她的目光没有受到广场上那些观众的干扰,几乎全落在男青年身上。她莞尔一笑,脸上露出两只小酒窝。慢慢地,她的笑容被一种痴痴的神情所替代,许是被男青年的歌声打动了。

黄曼丽的在场,令不少人的视线发生了漂移,那些人混杂在人群中只是假装在听歌,真正叫他们馋涎的是黄曼丽的脸,黄曼丽的肌肤,黄曼丽的腰身。天气恰到好处来添乱,雨丝变成了小雨滴,小雨滴变成了大水珠。人们找到了借口,纷纷跑到供销社来避雨,蒋林生夫妇刹那被人群包围了。那个叫松岗的男青年停止了歌唱。他的眼睛睁得又圆又大,这些从天而降的几近陌生的脸孔叫他惶恐不安。他用幽怨的眼神瞅了瞅黄曼丽,很快转过身,头也不回地走了。他好像害怕别人追赶似的奔跑起来,那湿漉漉的背影在广场的拐角处一闪,眨眼就不见了。

二

第二天上午,那个叫松岗的男青年躲开出工的队伍,再次来到广场上。他们没有遇见他,也不会惦记他,有可能都忘记了有他这个人,虽然他们刚刚听过他唱歌。广场上很空寂,没有鸽子,也没有鸟雀。雨过天晴,天空上有几朵云,在地上投下大块的阴影。男青年在广场上转着圈,像条追逐自己尾巴的狗一样,拼尽力气追赶,就是追不上。他的模样有些邋遢,头发乱糟糟的,裤腿上沾满了黑色的泥点。有些泥点的位置还很高,攀爬到了他的脊背上,估计是他奔跑时飞溅上去的。

男青年转动的圆圈不断收缩,到后面几乎在原地转圈。估摸他将自己转晕了,踉踉跄跄转向广场边缘,抱住一棵白辛树才将自己稳定下来。这些白辛树是当初修建广场时,人们从附近的山坡上挖下来的,因为每到春天,白辛树会绽放出类似金银花一样好看的花朵。那些花朵此刻就盛放在男青年的头顶上,只要他蹦跳一下,伸出手,就够得着它们。但他没有那样做,甚至都没有看它们一眼,只是像一只巨大的昆虫那样吸附在树干上。

男青年的一切举动都被蒋林生收进了眼底。蒋林生像往常一样咬着香烟,双手拤着腰站在供销社门口,饶有兴致地观看男青年的哑剧表演。他很奇怪,男青年为什么没有唱歌。别人出工的日子,蒋林生像被人抛弃了一样,成了多余的人,需要有什么来驱逐包裹他的空落和孤寂,不然难逃被它们吞噬的厄运。他朝男青年招招手,你,过来。可男青年似乎没听见,搂着树干一动不动。这是从未有过的事情,他招呼别人,不管是谁,都会屁颠屁颠跑过来。蒋林生有些恼怒,朝台阶下啐了一口,将半截没燃烧完的香烟同唾沫一块儿啐掉了,然后走下台阶,朝男青年走去。男青年迟疑了一下,想跑又没有跑,只是绕着树干转了半个圈藏到了树干后。

蒋林生瞧见这一幕,恼怒就没那么严重了。他在心里笑了一声,随之吹起了口哨。他不慌不忙地朝目标走去,压根儿不担心对方会趁机逃走。当他靠近那棵白辛树时,首先看到的是男青年的两只脚,左右一边一只,脚上的胶鞋有一只破了一个洞,洞眼里是个灰不溜丢的脚趾头。蒋林生假意清了清嗓子,从喉咙里滚出个响动,但没能得到回应,男青年勾着头,将前额抵在白辛树干上,不知在干什么。蒋林生朝树干踹了一脚,白辛树一哆嗦,一些开败的花瓣被抖落下来,凋了一地。男青年经受了突然袭击,抬起头,用惊惶的眼睛看着施动者。这是一双怎样的眼睛呢,瞳孔放得很大,差不多塞得进一根手指头,眼神呆滞、茫然,总之,不像一个正常人该有的。很显然,这双眼睛的主人被惊着了,蒋林生的恼怒又消除了一些,这多少给他增添了些许愉悦。

你抽烟吗?蒋林生从口袋里摸出包香烟,抽出一支递给男青年。男青年没有动静,他的两只手正死死地抠着白辛树干,指甲都抠进了树皮里,手背很脏,但脏污遮不住鼓起来的青色血管。

蒋林生将烟叼在嘴上,划燃一根火柴,将烟点着了。他喷出一口烟雾后,好像过意不去似的,复又抽出一支香烟,也不管男青年答不答应,将香烟塞进了对方的嘴里。他的动作有些粗鲁,男青年没有抗拒,也没有表现出顺从,只是机械地用嘴唇夹住了香烟。

你不会抽烟吗?当蒋林生擦亮火柴给男青年点烟时,男青年像个木偶似的一点也不配合,嘴唇是僵硬的,些微的吸烟动作也没有。来吧,吸一口。蒋林生示范似的吮了口烟,再吐出来,烟雾立刻填满了他俩之间的空隙,男青年的脸云山雾罩了。烟雾缓缓散去,男青年的眼神活泛了一些,他果真被蒋林生诱惑了,抿了抿嘴唇,吸了口烟。他可能用力太猛,从嘴里呛出一股烟雾,随之便剧烈地咳嗽起来。男青年把腰都咳弯了,背部在抽搐,就这样俯对着地面咳嗽了好一阵子,才慢慢平静下来。男青年扶着树干直起腰,香烟已被他吐掉了,脸蛋仍旧涨得通红,眼角挂着泪水,他的脚边积有一摊浑浊的液体。

蒋林生满足地笑了笑,回想起第一次抽烟的经历,当时他也是这样的,就差没将五脏六腑咳出来。这孩子,可能哪儿出了毛病。他瞥了眼男青年,男青年的嘴角吊着一线黏稠的唾液,景况有些恶心。

你咋不去劳动呢?蒋林生皱着眉头问。

那个叫松岗的男青年愣住了,随即像脑疾突然发作似的,双手抱头蹲在了地上。他一边“啊啊”喊叫着,一边使劲拍打自己的脑袋,仿佛他的脑袋是只西瓜,他要把它拍裂了才罢休。

蒋林生发蒙了,不知男青年怎么了。他清楚自己没有对男青年怎么样,但内心还是有些害怕,生怕会有人因此怪罪他。好在男青年很快从地上站了起来,依旧抱着脑袋,“啊啊”怪叫着跑走了。蒋林生有些扫兴,又无可奈何,原本想听男青年唱首歌,不料却是这个结果。

那个叫松岗的男青年没有跑出多远,在蒋林生返回供销社后不久,又回到广场上游荡了。大约刚才被恐吓的阴影还在,男青年不敢靠供销社太近,只在广场中心溜达,一边打量供销社里的动静。当黄曼丽的身影像只蜻蜓似的飞出来时,男青年又开始唱歌了。黄曼丽是镇上唯一一个栽花养草的女人,她的花草都是从山坡上挖来的,黄栀子,杜鹃花,野菊,什么花儿都有。她将那些用瓦罐改造的花盆,一只只搬到广场的一角,让那些心爱的花草接受阳光的沐浴。猜想男青年早就预料到有这个时刻,一直在守候她的出现。当黄曼丽搬出第一盆花草时,他就朝圣似的向着她和那盆花草唱开了。

兰花香,

兰花长在姐身上,

叫姐莫到风头去,

人又漂亮花又香,

引动多少少年郎。

歌声里,黄曼丽嫣然一笑,她的笑不是对着男青年的,而是面向她的栀子花。瓦罐里有两棵黄栀子,花儿已经含苞了,闻得到幽幽的香气。她抱着那些花盆时,脚步是轻松的,心情是欢快的。她知道男青年在向她歌唱。她只是偶尔向他投去一瞥,没有更多的表示,也没必要表示更多。那个叫松岗的男青年安安静静站在那里,双手贴着裤缝,像个情窦初开的孩子,样子有些拘谨,还有些羞怯。他的歌声依旧低沉,但很清晰,一朵一朵小浪花一样朝她的耳朵涌过来。他的歌声快要把她给淹没。

黄曼丽放下最后一只花盆时,瞅了男青年一眼,男青年正一眨不眨盯着她。从他的眼睛里,她没有看到同别的男人类似的——他们盯着她时腾起的欲望的火焰,他的眼睛是清澈的、透亮的。她没敢久留,带着无法抑制的心慌回到了室内。蒋林生正在货架前整理货物,肯定听到了室外的响动。

谁在那里?他明知故问。

那个孩子。她回答。

三

人们多次在广场上邂逅男青年之后,慢慢地,对他格外关注起来。他究竟是谁家的孩子?为什么天天跑到广场上来唱歌?你问我,我问他,众人面面相觑,谁也给不了答案。瞧瞧那男青年,脸上乌漆麻黑的,像蒙着一层污垢,头发足有半尺长,应是许久没剪过了。人们在记忆里搜寻,希望有所发现,可惜脑子里的存储有限,没有一张熟悉的脸能够对上号。难道他是外来的流浪人员?看他的神态有些不对头,好像精神出了什么问题,可听他唱歌压根就是本地人的口音。

有人试图从男青年嘴里得到答案,还没等人靠近,男青年就撒腿逃走了。有一次,蒋驱虎搞了个突然袭击,一把攥住男青年的手腕问,你是从哪个娘们的床底下爬出来的?男青年的脸霎时白了,嘴巴痛歪了,哎哟哎哟惨叫着。旁人让蒋驱虎放了他,让他好好回答。蒋驱虎有些愤愤不平地松了手,男青年抽回手,依旧不出声,只是不停地抚摸那只受伤的手腕,那儿现出了一道很宽的红箍印。半天过去,有人问,你是谁家的孩子,住在哪儿?男青年抬起头,眼神是痴呆的、迷惘的,像是反问又像是自语道,我是谁家的孩子,住在哪儿?众人被他问哑了,直摇头,这孩子八成神志不清了。蒋驱虎把眼睛瞪圆了,捋起袖子,眼见得又要动粗。是黄曼丽拯救了男青年,她听到喧闹声从屋里跑了出来,见他们包围着男青年,便嚷嚷起来,你们这是干什么呀?一帮大人欺负一个孩子,也不害臊!人群撕开了一道口子,那个叫松岗的男青年趁机从缺口溜走了。

有关男青年的身世,是一个叫姜小牙的瘦小男人打听到的。你们知道那个拉二胡的老头吗?姜小牙有意卖关子,吊众人胃口。镇上会拉二胡的老头有好几个,没人知道他说的是哪一个。就是学校里的……那个教音乐的老头呀。姜小牙对众人装出一副不屑的表情说,你们没听过他拉二胡吗?他就是严老师的儿子,叫严松岗。有人慨叹说,原来严老师有个这么大的儿子。后来又唏嘘道,严老师不是失踪了么?古巨石可没这么悲悯,瓮声瓮气地说,他是自寻死路,跳河了。这是众人都听说过的事情,前年夏天,严老师不见了,后来有人在河边的荆棘丛中发现一把二胡,认出那把二胡是严老师的。从那以后,严老师再也没在镇上露过面,人们嫌那把二胡晦气,一个叫盲眼的老人把它拿走了。松岗先前在县城念书,他父亲失踪后就精神失常了。

松岗再来广场上唱歌时,人们似乎变得比往日热情了一些,虽说仍旧会围观,但不会水泄不通地包围他。他唱的都是当地的山歌,他们也会唱,不过不会发出声来唱和。他们唱和也是在心里,默默地唱,暗暗地唱。有人想,要是真唱出声来,别人肯定会笑话他,同严松岗一样脑子有毛病,还会把他推搡到严松岗的身边,让他们像兄弟一般并肩站在一块儿。没有人忍受得了这种笑话,这其实已经不是笑话,而是一种侮辱。他们不愿意在这时候歌唱,也不愿意充当闲得无聊的观众。别人的玩笑开不得,可开严松岗的玩笑不会有麻烦。

松岗,你这是在卖唱吗?有人笑嘻嘻地问。

那个叫松岗的男青年好像没听见,就那么斯斯文文站着,斯斯文文唱着歌。

松岗,你咋不把你爹的二胡拿过来,边拉二胡边唱,那才像个卖唱的。那人说得展颜悦色,可是很扫兴,他的话没能激起期望的反响。那人不甘心,拿手捏住男青年脖子后的衣领,将衣领提了起来。可能他用的力量太大,唱歌的人气息受阻了,声音放低了许多。他抓住衣领再往上提,男青年的脚尖跟着踮了起来,声音忽然喑哑了。

放开你的狗爪子,让他唱。蒋林生呵斥那人说。那人丢了脸面,又不敢发作,只是不满地翻个白眼,悻悻然撒了手。男青年的脖子解放了,又开始唱歌,或许是为了感谢那个人的声援,歌声提高了许多。可人们似乎不接受他的讨好,因为他总是将一首歌翻来覆去唱上几遍、十几遍。这是他的一种“恶习”,把他们的耳朵都听腻歪了。换一首歌,来一首新鲜的。蒋林生提议。听见没有?换首新歌。古巨石拱了一把男青年,男青年趔趄了一下,稳住身体后瞅了一眼蒋林生,又瞅了一眼黄曼丽,再瞅一眼包围他的黑压压的脑袋。男青年有些不知所措,脸蛋涨得通红,后来干脆埋下脑袋,大约是在思索该唱一首什么歌。

鸭嘴没得鸡嘴尖,

哥嘴没得姐嘴甜,

记得那年亲个嘴,

三年没买油和盐,

至今还是蜜样甜。

这首歌唱得有些野性,顷刻就把听众的情绪调动起来了。到处都是暧昧的笑声,像搅起来的水花一般飞珠滚玉。那么多的眼睛有如点亮了的灯笼熠熠生辉。有人加入了松岗的歌唱,甚至盖过了他的声音。有人借着歌声,或真或假向某个女人表达爱慕。也有人动手动脚,想占现场某个女人的便宜。不时有女人夸张的尖叫声,也有男人放肆的哈哈声。偌大的广场变成了无垠的田野。

松岗的嗓子也放亮了许多,但他的歌声仍旧是自己的,丝毫不受他们的影响。他的歌声是真挚的,他在歌声里倾吐的好像是真实的经历、真实的情感,让人感觉他真的同哪个女人亲过嘴一样。他在歌声里回味,在歌声里重温。他的歌唱在大合唱中是个异类的存在,他们总有压不住的时候,他的歌声就像绿色植物一样抽蕻而出。他们当中很快有人觉察到了这一点,收住歌声,将矛头对准了松岗。

松岗,你亲过哪个女人的嘴?那人一脸坏笑地问。

松岗对这类问题没有任何准备,他的脸火辣辣地燃烧了起来,赤红一片。

说呀,还害臊呢。他们呵呵笑着催促。

松岗像个小孩子似的用双手捂住脸,不看他们。

姜小牙跑过去,捉住松岗的手,要把它们掰开来。他掰开一只手,另一只手依然死死捂着脸。姜小牙求救似的朝周围的人瞧了一眼,可是没人过来帮助他。姜小牙坚持了几次,最后不得不放弃了。他可能觉得丢了脸面,拿手在松岗的头上叩了一下,才走开。

现场混乱了一阵子,人们的注意力还是没有从松岗身上挪开。松岗,你的歌是唱给谁听的?又有人问。可能是因为不再有人来威胁他,松岗把手放开了,却不回话,只是把眼睛盯着圈外的某个地方。人们顺着他的视线看过去,是蒋林生和黄曼丽并排站立在供销社门口。蒋林生双手交叉拢在胸前,脸上浮着隐隐的笑意,却又被一种没有表情的表情掩盖了。黄曼丽的臂弯里吊着布袋子,双手间是银色的棒针和大红的毛线。她已经停止了针织的动作,大概忘记了自己在干什么。她对广场上的情形很是关注,但始终没有走下台阶,参与到人群中去。

蒋林生,你知道不?这家伙唱歌是给你老婆听,要给你戴绿帽子啊。有人冲台阶上叫嚷。

曼丽,听见没有?疯子唱歌是给你听哇。都以为蒋林生会发怒,没想到他反倒嗬嗬笑了,由衷地赞赏说,这疯子——真不傻!

……

(全文见《广州文艺》2022年第4期)

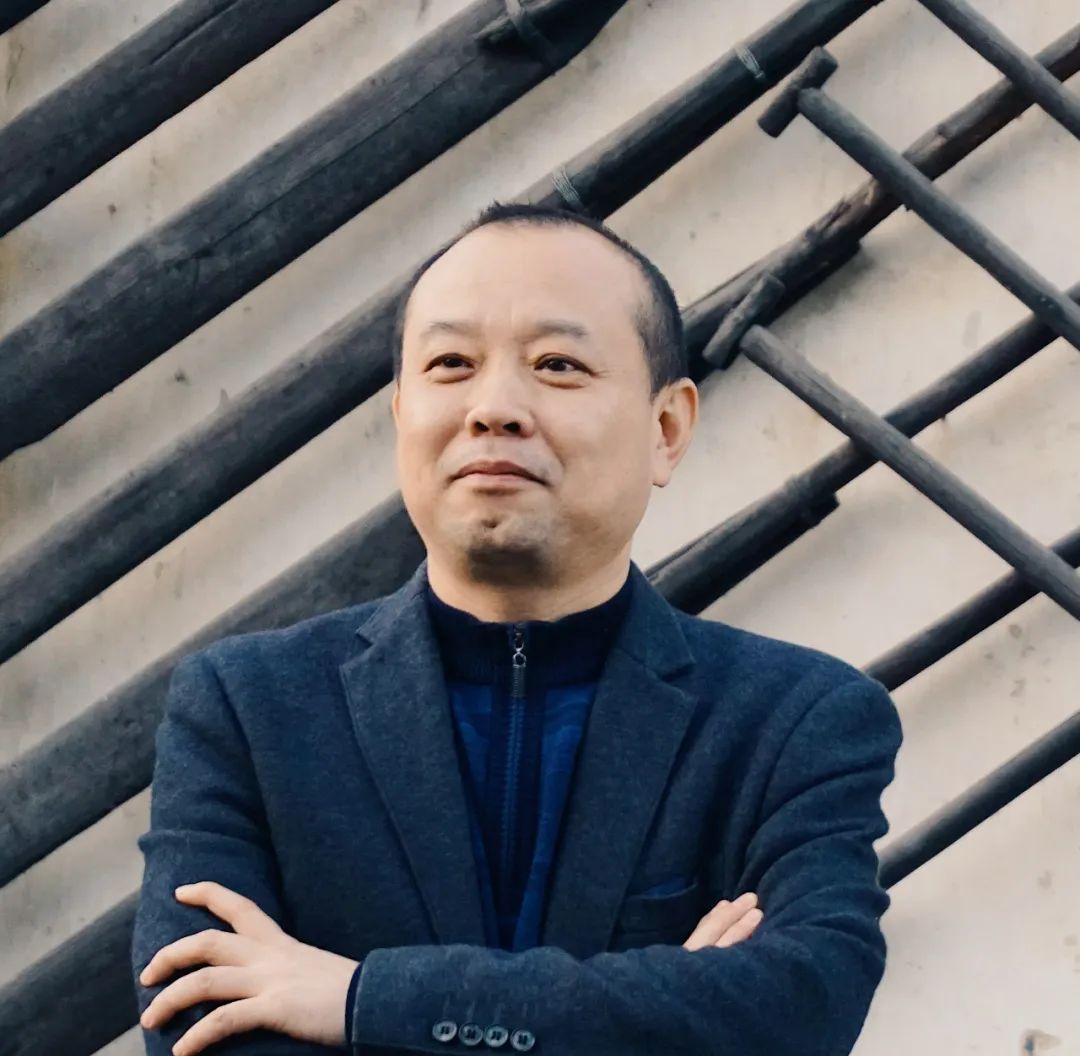

樊健军,江西修水人,江西省作家协会副主席。小说见于《人民文学》《收获》《当代》《钟山》《江南》等刊,著有长篇小说《诛金记》《桃花痒》,小说集《冯玛丽的玫瑰花园》《向水生长》《穿白衬衫的抹香鲸》等七部,曾获首届汪曾祺华语小说奖、第二届林语堂文学奖、第二十九届“梁斌小说奖”中篇小说奖、第二届《飞天》十年文学奖、江西省优秀长篇小说奖、《青岛文学》第一届海鸥文学奖、首届《星火》优秀小说奖,作品入选加拿大列治文公共图书馆最受欢迎的中文小说。