我的书架——写于世界读书日前

4月23日,第27个世界读书日即将来临。各大读书类微信公众号、售书网站开始铺天盖地的宣传读书的益处。“明智”“提高眼界”“摆脱颓废”......种种字眼充斥着人们的眼球,刺激着人们的神经。更有那些无论是励志还是摆脱失恋、失业等“人生建议”的视频也无一不将“读书”放在解决问题方式的清单前列。那么读书的意义究竟为何呢?

童年时代,书籍于我而言扮演的更多是陪伴的角色。小时候因为父母工作忙,无暇照顾我,我经常登高爬梯,借助沙发,专捡“束之高阁”的书籍看。因为无人引导,我经常拽出哪本读哪本。想想小学一二年级我读的都是爸爸喜欢的悬疑破案类书籍,如描写越狱逃至深山的杀人犯、抢劫犯、盗窃犯如何生存的《绿月亮》、推理女王阿加莎·克里斯蒂的《控方证人》《东方快车谋杀案》;妈妈喜欢的琼瑶系列,如《窗外》《烟雨蒙蒙》《梅花烙》等。幸好他们的书架还有装点门面的《红楼梦》《三国演义》《乌合之众》《局外人》《罪与罚》《安娜·卡列尼娜》等中外名著系列,不然我大概率会长成一半追求推理破案的刺激,一半信奉“真爱至上”的双重“分裂”人格。玩笑话,认真讲,感谢爸爸妈妈的书架,陪伴了我孤独的童年时代。书籍就是我的玩伴,它们经常懒洋洋的斜躺在书架,勾着“诱惑”的小手,叫我去它们的世界里徜徉。

少年时代,书籍于我而言是“睁眼看世界”的媒介。

读中学时,一段时间内疯狂迷恋世界文学,我自创了“国别”读书法。按照苏俄文学、日本文学、英国文学、美国文学等,将在校图书馆内能找到的相应国别书籍“一网打尽”。

苏俄文学在新中国成立后,凭借着独特的优势,迅速风靡祖国的大江南北。好像小伙子腋下不挟着本《拖拉机站站长和总农艺师》,开口不和姑娘谈论《安娜·卡列尼娜》,总是少些什么;这和80年代大学生,开口萨特、波伏娃、加缪,闭口存在主义、后现代主义等现象如出一辙。苏俄文学中我最喜欢列夫·托尔斯泰的《战争与和平》《复活》,肖洛霍夫的《静静的顿河》,索尔仁尼琴的《古拉格群岛》等。

关于日本文学,我读了村上春树的《挪威的森林》《1Q84》,夏目漱石的《我是猫》,太宰治的《人间失格》,川端康成的《雪国》《伊豆的舞女》,芥川龙之介的《罗生门》等。我发现日本文学和中国文学最大的不同是:故事主人公解决问题的办法是“死”,而中国文学的主人公是无论如何,付出多大代价也要“活”。

英国文学中,少年时代我最喜欢夏洛蒂·勃朗特的《简爱》,最喜欢简的那句“难道就因为我一贫如洗、默默无闻、长相平庸、个子瘦小,就没有灵魂,没有心肠了?...”,后渐渐明白自己喜欢简爱背后的深层原因是:在她身上显现的是新女性形象:自尊、自立、自重、自强,对自己的人格、情感、生活和判断、选择都有坚定的理想和执着追求(这不就是涅槃重生的“大女主”吗?)。长大后更加关注反映社会问题的查尔斯·狄更斯的《雾都孤儿》《双城记》,艾米莉·勃朗特的《呼啸山庄》和毛姆的《面纱》等。

美国文学中,我喜欢菲茨·杰拉德的《了不起的盖茨比》《本杰明·巴顿奇事》。《了不起的盖茨比》里的一句话至今影响着我的为人处世,“我年纪还轻,阅历不深的时候,我父亲教导过我一句话,我至今还念念不忘。‘每逢你想要批评任何人的时候, 你就记住,这个世界上所有的人,并不是个个都有过你拥有的那些优越条件’”。

少年时代,当我睁开对世界满是好奇的大眼睛时,书籍映射给我的是如此五彩斑斓的世界。这世界虽然不像童话般的美好,蒸馏水般的纯净,但让我从小就感受到了世界是如此的幽微复杂,却值得细细探索。

青年时代,书籍于我而言是随时可以筑起的“避难所”。

毛姆在《书与你》中说“……养成阅读的习惯,就等于为自己筑起一个避难所,生命中有任何灾难降临的时候,往书本里一钻,是个好办法。不过,我指的灾难,并不包括饥饿的痛苦和失恋的悲哀,这两者光靠读书是缓解不了的。然而,身边放五六本精彩的侦探小说,手捧一个热水袋,却能使人不在乎患了重感冒”。

是啊,当你拖着疲惫的身体下班回到家时;当你因为疫情居家隔离观察时;当你深夜醒来发现自己“独在异乡为异客”时,如果手边有本你喜欢读的书,让你过你不曾经历的人生。那些人生、故事里有理想、希望、伦理、禁忌和罪恶,在你的有限的人生经历里,体会到别番的滋味;让你在纷繁复杂的世界里找到一片净土,在那里能够安放那颗脆弱不安的心。

从埃莱娜•费兰特的《那不勒斯四部曲》中看到埃莱娜和莉拉长达半世纪的友谊、竞争、嫉妒、互助,看到二战后的那不勒斯拳头比法律直接有效的多;从路遥的《平凡的世界》、梁晓声的《人世间》看现实主义,现实主义不是庸俗主义,不是复刻庸俗灰常的人生,渲染苦难,而是通过苦难书写人格尊严和道德激情;从鲁迅的《故乡》、沈从文的《边城》、莫言的《白狗秋千架》《晚熟的人》看知识分子的“返乡文学”,他们或是充当智识者“哀其不幸、怒其不争”,或是认为乡村是座希腊小庙,那里供奉着人性,或是充当城市与乡村的“报信人”。

从丁玲描写女性主题意识觉醒的《莎菲女士的日记》《梦珂》到后期专注宏大叙事的《我在霞村的日子》《水》《太阳照在桑干河上》等,看到丁玲本人因时代和革命叙事需要,彻底颠覆了的文风,应了友人瞿秋白评价她的那句“飞蛾扑火,至死方休”;巴金的《家》能明显看到《红楼梦》的影子,《家》借高老太爷、克明、觉新 梅芬等四代人来叙述“五四新文化”运动后自由、民主的风吹进封建大家族后的,是如何土崩瓦解的故事;张爱玲的《金锁记》“毒辣”的刻画出了被荣华富贵和礼教锁住“肉身”的曹七巧虚耗自己青春不算,还嫉妒的埋葬儿女幸福的的故事;曹禺的《原野》,早在100年前就问出了“我和你妈妈落水,先救谁”的两难题,《日出》里的“小东西”同《呼兰河传》里“小团圆媳妇”共同构成了中国现代文学史上最悲惨“被拐卖妇女”形象(严格意义上说她们只是十二三岁的幼女);鲁迅的《伤逝》中的子君和涓生自由恋爱,自由结合最终也败给了涓生的那句“爱是要时时生长和更新的”,最后涓生因生活重压抛弃了子君。(根据亦舒《我的前半生》同名改编的电视剧近年热播,其实它是根据鲁迅《伤逝》内核改编而来,男女主角罗子君、陈俊生的名字就是子君、涓生的“翻版”)。

书籍点亮了我迷茫的青年时代,随时躲进“避难所”,将焦躁的情绪、繁多的琐事暂时抛在外面。

有人说“陪伴是最长情的告白”,世读日,我要告白书籍,告白文学:谢谢你们,陪伴我走过童年、少年和青年时代。你们已然流淌进了我的血脉,塑造了这个世界上独一无二的冬雪。

还想借作家钟阿城在《棋王》中的一句话对读者朋友们说“衣食是本,自有人类,就是每日忙这个,可囿于其中,终于还不太像人,人总有比吃饭还重要的东西”。

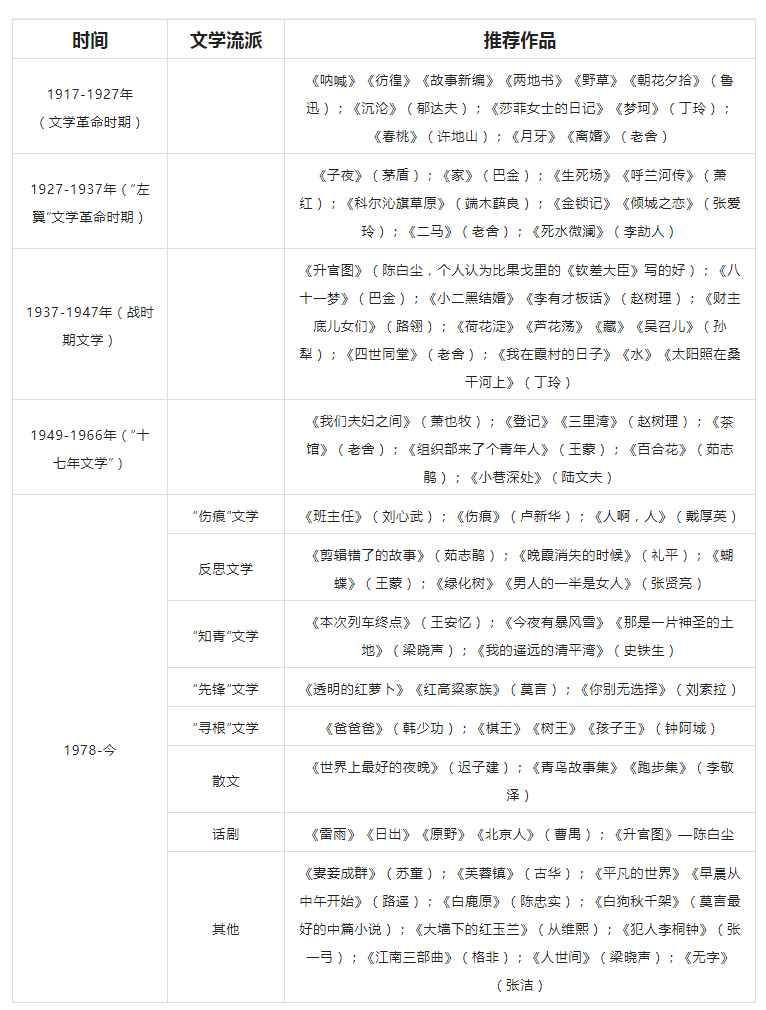

2021年,因为个人爱好,我通读了中国现当代文学史,通过文学史索引阅读了160余部现当代文学作品。世读日,我将其中个人认为属于精品的著作分享给各位读者,不周全之处,还望海涵。