2021年全国大学生“文学新作新评”活动圆满结束

由暨南大学文学院、中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心、广州市文联、广州市文艺评论家协会联合举办,由《文艺报》、《粤港澳大湾区文学评论》提供学术支持的2021年全国大学生“文学新作新评”征文活动圆满结束。此次征文活动一共收到稿件近千件,参赛大学生既有来自北京、上海、南京等城市985、211大学的中文系学生,也有来自内蒙古、黑龙江、贵州等省份的其它专业学科的学生。

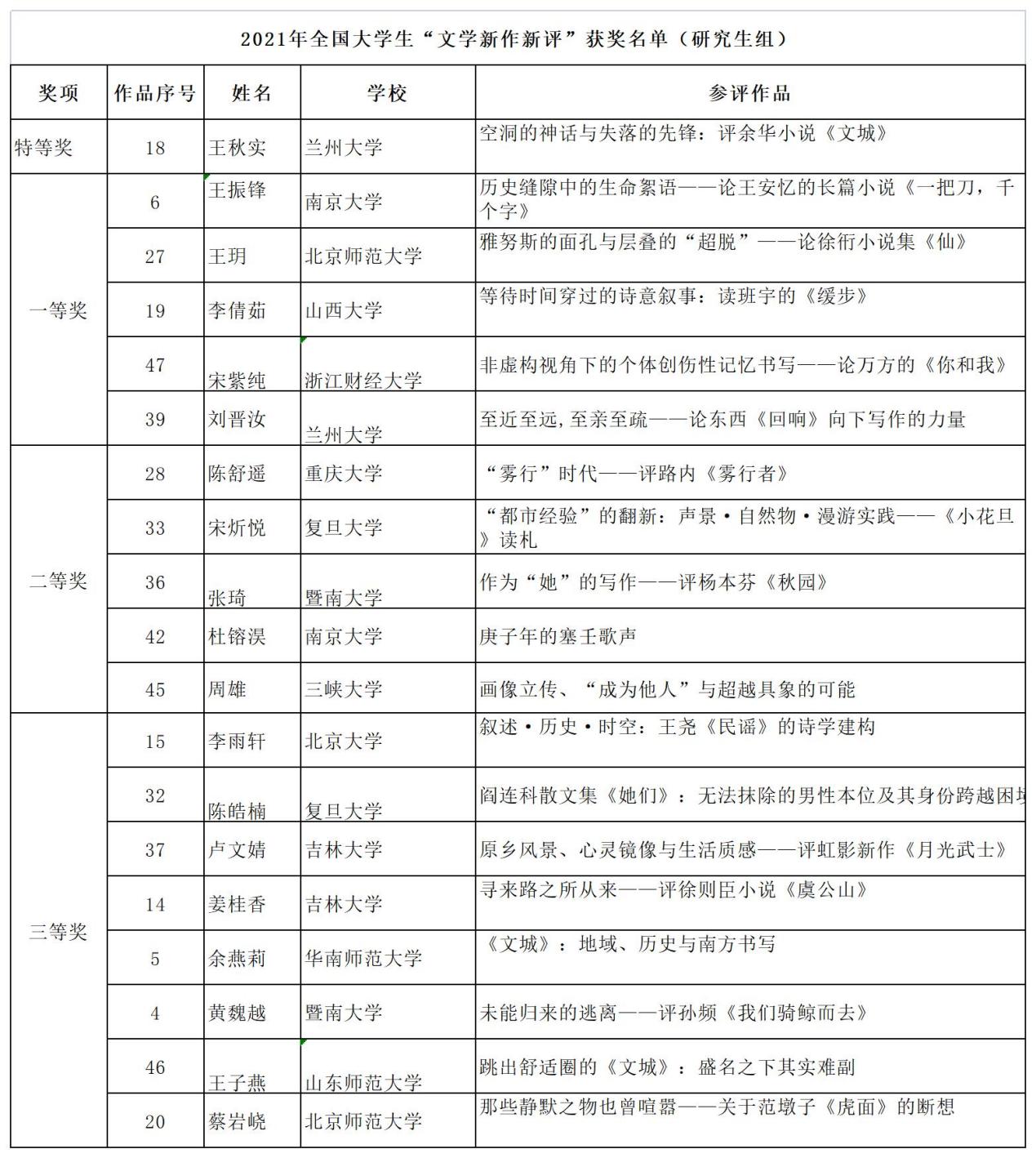

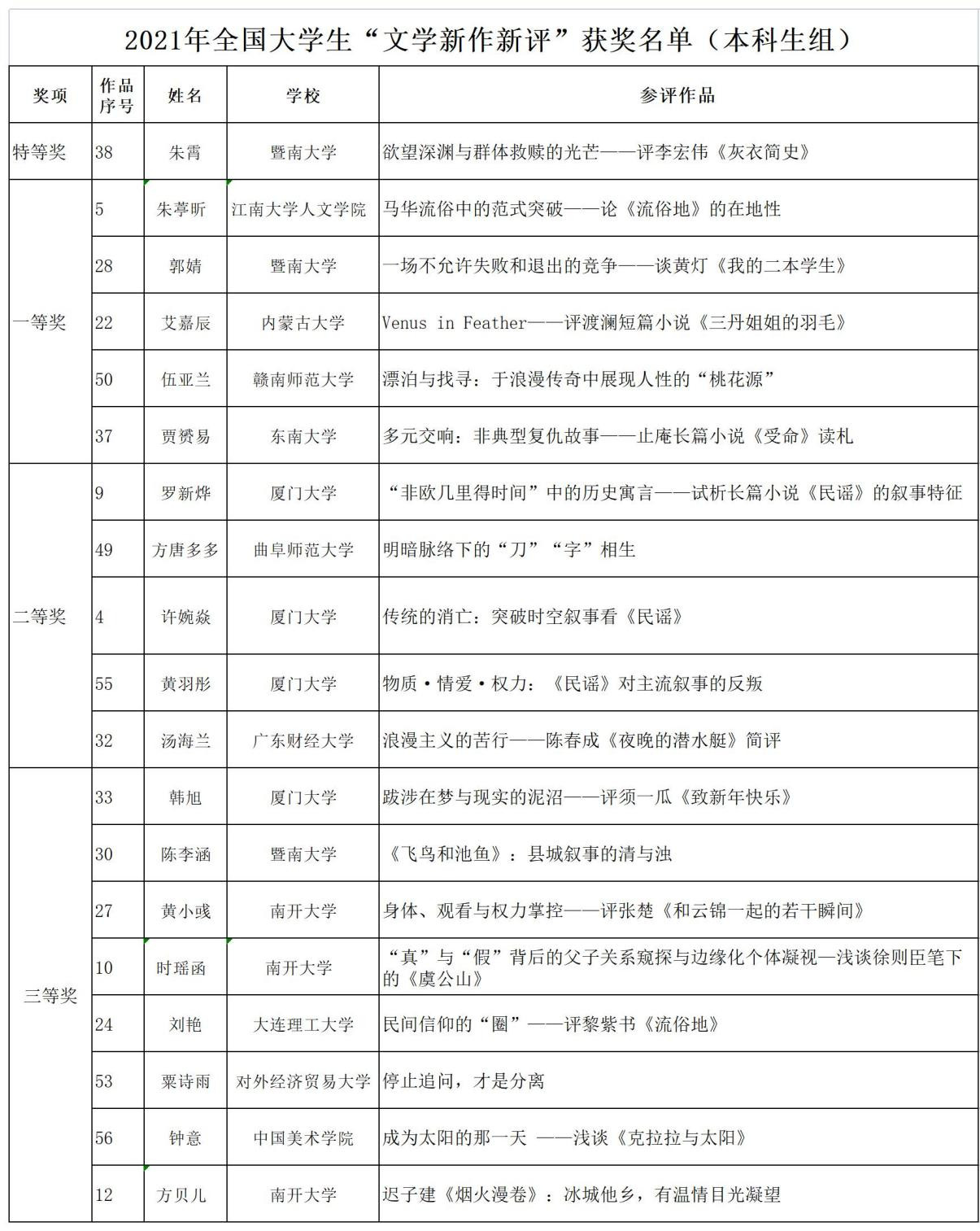

评奖组委会对征文稿件进行了匿名初评和终评,并对作者、作品资质进行了严格的审核,最终评选出38篇获奖作品。兰州大学王秋实、暨南大学朱霄分别获得研究生组和本科生组特等奖,王振锋(南京大学)等10位作者获得一等奖,陈舒遥(重庆大学)等10位作者获得二等奖,李雨轩(北京大学)等16位作者获得三等奖。

参赛的作品涉猎了2020年至2021年发表出版的文学新作,既有对莫言《晚熟的人》、余华《文城》、黎紫书(马来西亚华文作家)《流俗地》等名家新作的评论,也关注到陈春成、班宇、路内、王占黑等青年作家的新作,展示了新一代大学生多元开放的审美趣味和崭新的表达风格。“文学新作新评”见证了青年学子对当代文学现场的参与,他们的锐评新见为中国当代文学提供了新力量和新趋势。

“文学新作新评”颁奖典礼于2021年12月4日在穗举行,以“线上”+“线下”的形式进行。出席本次颁奖典礼的嘉宾有广东省作家协会主席、暨南大学中文系教授蒋述卓, 暨南大学文学院党委书记魏霞,中山大学中文系教授郭冰茹, 暨南大学中文系教授、中文系主任、《粤港澳大湾区文学评论》主编贺仲明,广州市文联协会工作部部长翁敏,《羊城晚报》文艺部主任、广州市文艺评论家协会副主席陈桥生,《南方日报》文艺部主任、广州市文艺评论家协会副主席李贺,广东省文联《粤海风》主编卢瑜,《广州文艺》副社长兼副主编张鸿,广州市文学艺术创作研究院青年评论家、广州市文艺评论家协会副主席李德南,暨南大学文学院党委副书记蓝媛慧,暨南大学中文系教授、文学院副院长王京州,暨南大学中文系副教授、中文系副主任程刚,暨南大学中华文化港澳台及海外传承传播协同创新中心办公室主任杨艳,暨南大学中文系教授、广州市文艺评论家协会主席申霞艳等。参与典礼的还有获奖学生代表以及暨南大学学生代表。

典礼伊始,广东省作家协会主席、暨南大学教授蒋述卓致欢迎辞。

蒋老师在致辞中谈到,本次“新作新评”活动的初衷是为了让更多的同学关注文学现场,能对当下的新作品、新现象有较为敏锐的感知。从本次活动的参与情况来看,参赛同学遍及全国各大高校,影响十分广泛。与此同时,活动与报刊、杂志、评论家协会进行合作,也是想将活动继续深入,拓宽评论视野,丰富评论形式,期待更多青年批评家、更多新锐评论的涌现。

随后主持人宣读《文艺报》总编梁鸿鹰发来的祝辞。

他特别提到了暨南大学和《文艺报》的共同前辈——萧殷先生。《文艺报》作为此次活动的学术支持,与暨南大学文学院共襄盛举,也是为了弘扬萧先生的精神,光大萧先生扶持青年人的品格。文学评论是光荣的事业,同时也是一项寂寞的事业,需要付出甚至比创作更为持续和艰苦的努力。而从本次入围和获奖的作品中,我们看到了莘莘学子在文学评论方面展现出来的才华,也将更加期待未来更多优秀评论的涌现。

在颁奖仪式正式开始之前,进行了以“文学批评的时代性与传承性”为主题的圆桌论坛。

论坛由暨南大学中文系教授、广州市文艺评论家协会主席申霞艳主持,参与对话的嘉宾为暨南大学中文系教授、中文系主任、《粤港澳大湾区文学评论》主编贺仲明,中山大学中文系教授郭冰茹,《羊城晚报》文艺部主任、广州市文艺评论家协会副主席陈桥生,广州市文学艺术创作研究院青年评论家、广州市文艺评论家协会副主席李德南,他们活跃于评论界,有60后、70后、80后,体现了代际间的传承。在对话中,他们各自以老师、媒体人、学者的身份,从不同的角度分享自己对当代批评丰富性的理解。

贺仲明提到一代人有一代人的视野和眼光,在前行的过程中,会形成新的透视,也依旧存在盲区。这就需要研究者们不断地去拓宽自己的视野、丰富自己的知识体系,在多元的文化背景下,收获更多新的思路与眼光。他也敏锐地指出了很多评论中存在的问题,即对于文本的解读易流于空泛,与文学史的背景联系不足。他进一步指出:好的评论不能局限于作品本身,还应该与时代、历史有所关联,放在更大的评论空间里去对作品进行更为细致深入的探究。陈桥生则从媒体的角度出发,他谈到,媒体实际是处在学院和大众之间的一个桥梁,将学院的话语体系转换为大众较为关注的话题,他特别提到了“粤派批评”这一概念的提出,就是对文艺新常态的一个敏锐感知与精确提炼,由此,他更希望看到一些更为鲜活、务实的作品。郭冰茹提到,文学评论也可以理解为是一种创作,其文体特征与写作目标决定了写作者对于材料的处理以及文章的风格,无论是创作还是评论都应该表达出自己的个性,而个性的形成与最终呈现也与个体所处的时代相关联。在李德南看来,80后批评家的特质,一方面体现在对于前人知识理论的传承,一方面体现于在独特的时代语境下,视野的多元性,处在社会转型期的研究者们也相应地更加关注“转型期”所带来的变化,他们也能够更为敏锐地捕捉新兴的文学、文化现象。

文本是带领我们进入历史现场的一个途径,而将文本放在具体的语境中,考察文本与语境之间的关系,能帮助研究者去挖掘文本背后呈现出的思想文化。在评论中不仅要挖掘作品中的优点,还应具备一些批评性,有勇气展露些许锋芒,与此同时,让文本与理论相互照亮,也有助于研究者在面对文本时形成新的发现。其实,无论是文学创作还是文学评论,最终指向的都是人生、时代和当下的社会现实,这也是文学力量之所在。“新作新评”虽为首届,但已然展现青年学人的活力与朝气,这也表明,新的时代性与传承性也将由他们进行接力书写。

随后,颁奖仪式顺利举行。首先,由暨南大学文学院副教授黄勇宣读本次征文活动的整体评审意见。

在近千篇来稿中,进入终评的文章共106篇,包含本科生组56篇,研究生组50篇,展现了在校大学生对当下文学的关注和认知。黄勇以简练的语言概括了参评作品的整体风貌:文章代表了青年人勇于直面、批评作品的朝气和锐气;代表了青年人的文学阅读视野和艺术触觉;代表了青年人的现实关怀与理论高度。青年学生们立足当下,审视自身。他们在理论的借鉴、人性的反思、精神世界的探索等诸多方面,努力地抵达尽可能的思想高度。与此同时也提出了不足之处,比如批评性文章比例偏少,概念界定运用不够精确,对历史背景的重视不足等等。黄老师不仅对参评作品进行了全面客观的整体把握,更对青年学子们寄寓了深切期望。

《广州文艺》副社长兼副主编张鸿和广州文学艺术创作研究院青年评论家、广州市文艺评论家协会副主席李德南为三等奖获奖学生代表颁发证书。

组委会特邀了分获一等奖和三等奖的朱霄同学、陈李涵同学所在班级的班主任唐诗人老师发言,介绍经验。

唐老师注重对班级学生阅读习惯的培养。他设立读书会,鼓励学生将在交流过程中形成的思考凝炼成文,在写作过程中,唐老师也注重学生文学批评、文学研究、文学创作能力的综合培养。与此同时,《文艺报》的一些读书、评论栏目的征稿,也给学生以莫大的鼓励,有助于提高学生进行文学阅读、文学讨论的参与度与积极性。

在颁奖仪式的末尾,暨南大学文学院党委书记魏霞代表主办方致感谢辞。

致辞中,魏霞提到,在当代文学领域阅读评论和创作,是为了鼓励学生关注文学现场,培养新生评论力量。“文学新作新评”是将时代和传承的有机结合,以文学见证时代,以文学传承历史,以文学塑造认同。青年是文学的希望所在,也是民族国家的希望所在,希望借此活动看到批评的新力量扬帆正启航。

我们也相信在大家的共同支持和努力下,未来“文学新作新评”征文活动一定能够办出自己的特色,成为青年评论家成长的土壤,成为展现文学评论领域大学生思想和风貌的重要奖项和品牌。

颁奖典礼合影

获奖作品目录: