“组接”的游戏——符号学双轴关系视域下王蒙小说的先锋性试探

内容提要:“组接”作为表意方式,体现了王蒙小说的先锋试验特征。从20世纪50年代创作《青春万岁》《组织部新来的青年人》到20世纪八九十年代的《活动变人形》《来劲》《白先生之梦》等一系列作品,王蒙对“组接”近半个世纪的不懈探索,形成其小说的独特诗学。他的这类小说,或者偏重组合,或者偏重聚合,或者以不协调的组合关系实现对社会现实的转喻,或者以矛盾的聚合达成对心理世界的隐喻。在其荒诞、调侃的“组接”游戏背后,充满对现实人生、社会时代的深沉关怀。而“组接”所营构的双轴共显文本,强烈地召唤读者主体的自由介入,并由此敞开了小说无限衍义的空间。无疑,“组接”是王蒙小说先锋试验的一个突出标识。

关键词:王蒙 组接 符号学 先锋性

许多学者注意到了王蒙小说的拼贴性,但回归王蒙小说文本,也许会发现“拼贴”一词并不太准确。这种停留于“破坏和移位”的拼贴,只是王蒙小说创作的表现手法,作为新中国第一代青年、少年布尔什维克、政治运动中的亲历者以及新时期的文化部长,即使在艺术上,王蒙也很难说具有彻底的“破坏精神”,其小说文本的深意也不足以用“拼贴性”来概括。与其说是“破坏和移位”的拼贴,不如说是“组合与聚合”的组接。

组接,本就具有符号学意味,这是王蒙本人以及很多学者都注意到的,但笔者并未见到从符号学视角对其进行深入分析的文字。不少学者用语言学、语义学等方法展开讨论,近年也有用毕加索立体主义的概念进行论析的文章,应该说都不乏新意,但就其更深刻更本质地把握住王蒙小说的表达方式、叙述方式的深层内在机制,以点带面形成全面把握王蒙小说创作的一种视角而言,从符号学的双轴关系切入王蒙小说的组接性,无疑是一种有益的尝试。

一

“组合与聚合”,是符号学中的双轴,即组合轴与聚合轴,指符号文本的两个向度,任何符号文本的编码或解码,就在这双轴关系中展开。组合与聚合这一对概念,来自于索绪尔符号学理论的“句段关系”与“联想关系”。话语中的各个词之间的线性连接关系为句段关系,而话语之外在人们记忆里具有某种共同点的词与词之间构成联想关系。①这一对关系被后来的符号学家们不断发展和完善,“联想关系”改称聚合轴,而与其对应的“句段关系”则改称组合轴。雅各布森在20世纪50年代对双轴关系的阐述较为清晰明白,聚合关系为相似因素(similarity)之间的替代(substitutive),组合关系为邻接因素(contiguity)之间的陈述(predicative)②。聚合轴上的选择(selection),与组合轴上的结合(combination),共同运作构成符号文本。③20世纪八九十年代是王蒙实验性小说的创作巅峰,他这一时期的许多小说都明显呈现出符号学特性,大多以聚合轴与组合轴迥异与常规的方式运作文本,在文坛引起较大争议。

王蒙在1980年代开始有意识地创作蕴含符号学双轴运作妙意的实验性小说,具有他所谓“组合”“组接”“重组”等特征。最明显地显露这类特征的创作,要从长篇小说《活动变人形》④说起。这部主要讲述倪吾诚无所事事痛苦一生的长篇,叙事集中于1940年代社会转型期倪吾诚无奈而狼狈的中年遭遇。倪吾诚接触了西学新思想却未解现代化深意,与几乎并未接触新思想的家人之间的矛盾,体现出倪吾诚这类社会转型期的畸形儿思想与处境的不协调。王蒙在阐述这一人物时提到:“玩偶……的头部、腰部、腿部可以随意组合,可以来回地变。我由此就写了一个人,他的思想、他的头脑、他的教育、他的认识、他的处境之间的不协调。”⑤这里的“组合”,让人联想到小说里提到的倪吾诚为儿女买的一种所谓“活动变人形”的日本玩具,脑袋、身子、腿的装扮和姿态“是活动可变的”,“同一个脑袋可以变成许多人。同一个身子也可以具有好多样脑袋和好多样腿”⑥。联系主人公倪吾诚的一生,我们很可以说这种“组合”,反映的是社会转型期的人与他者之间的矛盾,用双轴关系视角来看,即组合轴上各组分的不协调。强调“组合”,王蒙关注的是现实社会人生中各种荒诞的不协调现象。

后来在1988年底至1989年初与王干的对话中,王蒙认为:“《组接》可是真正的活动变人形。”⑦《组接》⑧这部短篇小说是由“头部”“腰部”“足部”“尾部”四部分组成,分别描述了一批青年、中年、老年的人生阶段及其遭遇,而各部分之中又并置了很多截然不同的境遇,读者可以在各部分之间进行随意组接,就像可以给“活动变人形”玩偶的头戴上不同的帽子、身子穿上不同的衣服、脚穿上不同的鞋子,强调多种选择和替代,从而形成多套不同的搭配,构成这批人物不同的人生走向,而现实人生本身也是这样充满了不确定性和多样性的。王蒙在1992年对《组接》作过如此阐释:“我写的意思是人年轻的时候的四、五种情况,而到中年谁变成哪种情况都有可能,你可以自己设想……它让人们思考在人生旅途中各种变化的可能。”⑨用双轴关系视角看来,也就是说,人由年轻走向老年,“头部”“腰部”“足部”“尾部”是一个组合轴上连贯的邻接关系;而人生的各个阶段会遭遇各种可能的情景,各遭遇之间具有相似性和可替代性,偏重聚合。这种“组接”,是对人生多种可能的展现,强调主体选择。

王蒙热衷于“重组”的游戏,在《〈锦瑟〉的野狐禅》⑩一文中,他将李商隐的《锦瑟》中的字,打乱后重组为七言律诗、长短句、对联,发现:“这些字词之间有一种情调的统一性、连接性和相互的吸引力,很容易打乱重组。”11这些字词由于情调上的统一性、相似性,可处于同一聚合轴上进行多种选择;同时认为此诗:“字词的组合有相当的弹性、灵活性。它的主、谓、宾、定、状诸语的搭配……是游动的、活的、可以更易的。”12汉语语法的灵活性,赋予了这些字词组合关系的多样、灵活,不受太多语法规则的限制也能同样表意。接着,“重组”的概念在《重组的诱惑》13一文中得到了详细阐述:“有意思的是人们认为天机就存在于文本的重组或变异诠释(这也是一种重组,符号学意义上的重组,所指与能指对应关系的重组)之中。”14考察了古今中外“重组”游戏的文本现象,认为“重组”是一种对原文本释义的新的探索,以及对语言潜力的发现,是一种对内涵和形式的同时开掘。

正如王蒙在《组接》中所言:“结构,是可以变化和摸索的。”15“组接”不仅体现出王蒙小说在内容上关注现实和人生的多样与选择的特性,也是其小说在形式上的创作追求。显然,以“组接”来概括王蒙小说创作特性,能够涵盖王蒙小说创作的内容和形式诸方面,也能统一偏重组合的“组合”概念和偏重聚合的“重组”概念,能够深入王蒙小说创作的内涵和先锋实验的底里。

二

内容上的“组接性”,在王蒙创作初期就已出现。《活动变人形》中的这种人物思想与处境不协调的组接性,在1950年代创作的《青春万岁》16和《组织部新来的青年人》17两篇小说中就初见端倪。《青春万岁》主要讲述北京女七中一群高中生在1952-1953年的生活,热爱集体、投身建设的积极分子杨蔷云,却也有内心的迷茫与感伤;基督教徒呼玛丽和资产阶级出身的苏宁,也在改造自己走向集体生活的过程中充满了内心冲突。《组织部新来的青年人》讲述青年林震刚转为区委组织部职员之后的遭遇,他怀揣理想的热情却在组织部的工作现实中常常受挫,理想的纯粹与现实的复杂之间的不协调给林震带来了许多惶惑。关注人物内心与外部环境的矛盾冲突,一直延续到刻画“中间人物”的短篇小说《眼睛》18和《夜雨》19,此后便因政治运动而搁笔。《眼睛》中的苏淼如在为私人情感还是为集体建设的选择面前充满了内心冲突;《夜雨》也着重描绘秀兰在结婚前最后一天选择留在农村参与集体抗旱还是嫁到城里享受优越条件的内心挣扎。王蒙在创作初期就已擅长在人物思想与外在环境的矛盾冲突中刻画人物内心的矛盾、痛苦与惶惑,侧重于呈现这种不协调性,体现出王蒙对文本组合关系的看重。

进入20世纪八九十年代,“组接性”在形式与内容上展开了双重开掘,大胆的形式创新,使王蒙小说在双轴运作上的先锋试验显得更为明了。其中最具代表性的是小说《来劲》20和《白先生之梦》21,这两个短篇小说分别是偏重组合和偏重聚合的典型。

《来劲》以混乱的句法形式讲述主人公在社会变革的新旧交替时期一次外出经历。小说中意思相悖的词语的并置令人迷惑,王蒙在聚合轴上不作唯一的选择,将多个具有某种共同点的相似因素都排列在组合轴上,造成组合轴的迥异,形成不协调的组合关系。如开篇的“三天以前,也就是五天以前一年以前两个月以后,他也就是她它得了颈椎病也就是脊椎病、龋齿病、拉痢疾、白癜风、乳腺癌也就是身体健康益寿延年什么病也没有”22。“三天以前”“五天以前”“一年以前”“两个月后”这四个词的共同点是都表示时间,都可以处于状语位置,这恰好体现了“聚合轴的组成,是符号文本的每个成分背后所有可比较,从而有可能被选择,即有可能代替被选中的成分的各种成分”23。这些时间词都有可替代性,但作者并未做唯一的选择,把一些本应“不在现场的”“潜在”24要素变为在场。一旦聚合轴上多个因素在组合轴上同时出现,作者故意将某些本应隐藏的成分显露出来,则是“别有用心”。如后文描绘Xiang Ming到达某地之后的感受:“觉得这里确是一个美好的地方……觉得这里缺乏管理……觉得真是变了样了……觉得还是又穷又破……觉得一点也不落后……觉得最好还是先修几个过得去的厕所……”25诸多感受之间呈现出相悖关系,觉得美又不美,觉得变了又没变,觉得不落后又落后,仿佛故弄玄虚,令人感到糊涂。句法上的混乱与社会新旧交替时期人的感受的混乱相契合,实现了形式与内涵的双重开掘。

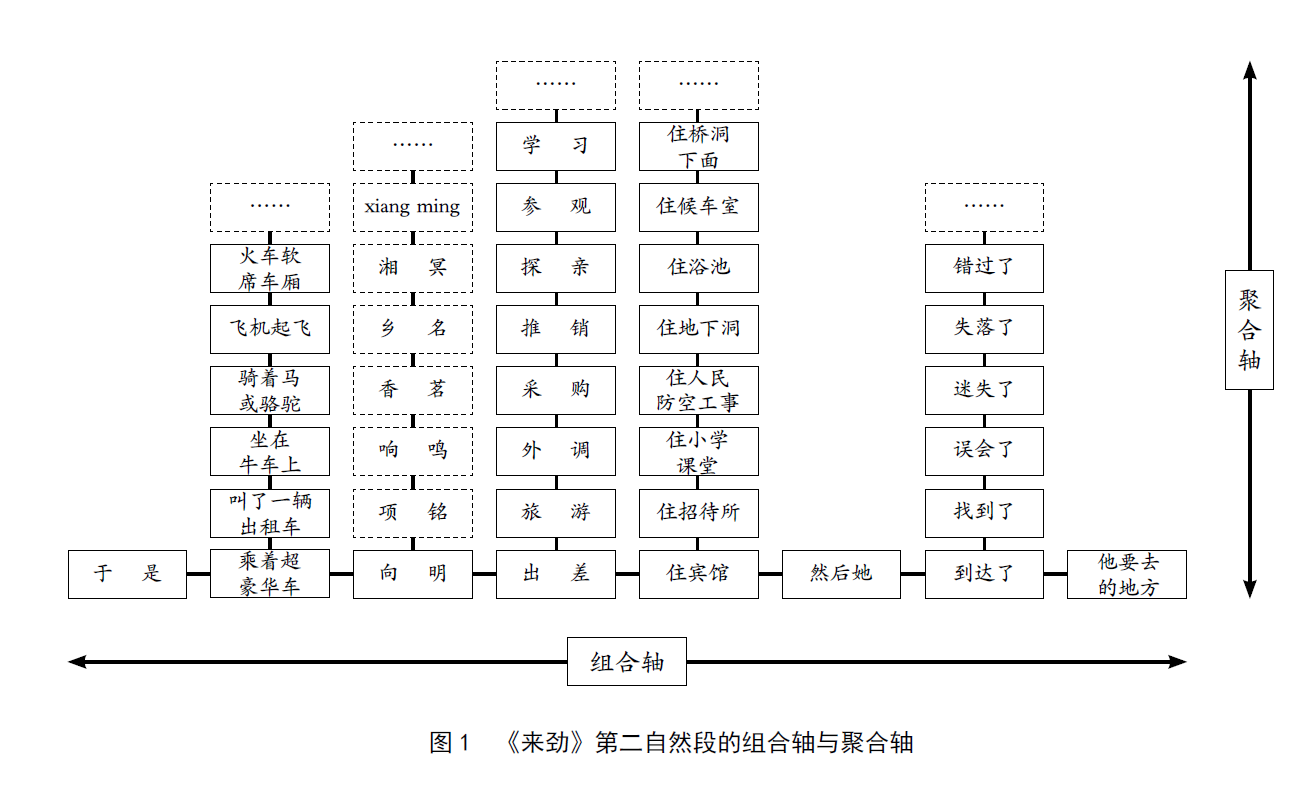

然而,聚合轴上的诸因素并置并非绝对混乱,我们仍能通过组合轴辨识出故事情节。《来劲》也以意思相悖的句子呈现人物多个可替代的谓语动作和所处情境,如第二段以无主语句描述了各种外出方式:“于是乘着超豪华车……好不容易叫了一辆出租车……坐在牛车上……骑着马最好还是骑着骆驼……飞机起飞……火车的软席车厢里……”26就在我们对诸多情境不明就里的时候,紧接着一句“向明出差、旅游、外调、采购、推销、探亲、参观、学习……”27提示着我们,上面那段话的主语是向明,各种情境便是向明去出差、旅游等的所见所闻所感,最后“她到达了找到了误会了迷失了失落了错过了他要去的地方”28,不管是找到还是没找到,都表明的是这个外出的结果。为了更清晰地把握文本信息,我们不妨以双轴视角对《来劲》的第二自然段的内容作如下呈现(见图1)。

由于聚合轴是“各个有某种共同点的词……构成具有各种关系的集合”29,我们要把握王蒙小说中混乱并置的聚合轴诸因素,则须找到诸因素之间的共同点和相互关系。通过列出双轴中的各类信息,我们可以更清晰地发现聚合轴上诸因素的相似点,如图1中第二个组分的聚合轴都表示出行方式,第三个组分的聚合轴都表示人物称呼,第四个组分的聚合轴都表示出行目的……每个聚合轴上,除了文本所列出的诸因素(实线框表示)也还有作者并未列出的隐藏在文本之外的更多因素(虚线框表示)。同时,通过梳理整个组合轴诸组分的邻接关系,我们可以看到,第二自然段便是讲述主人公的一次出行经历。以双轴视角来梳理全篇,我们发现《来劲》便是写的主人公在病或未病之后的一次出行过程中的所见、所遇、所闻、所感,文本不再变得模糊不清,能够找到统一的内涵,具有了解释意义的可能,这便是用双轴关系来分析王蒙此类小说的优势。

同时,汉语是音义结合体,聚合轴上诸因素之间除了具有语义上的可选择性,而且还有语音上的可选择性,这是《来劲》的诸多研究者所忽略的。小说的最后一句:“列入世界名人录黑名单成为最佳男女煮脚……”30“煮脚”是“主角”的音近词,正如小说第一句交代主人公的名字为“向明,或者项铭、响鸣、香茗、乡名、湘冥、祥命或者向明向铭向鸣向茗向名向冥向命……”31,都是Xiang Ming这一语音的多种字符表达。语音方面聚合轴上的诸多选择,让具体读什么音变得不重要,重要的是同音背后的异义。“主角”的音近词众多,貌似具有宽幅的聚合,但为何在此选择“煮脚”?“煮脚”一词,用“脚”的联想——臭和不修边幅的低俗意味——构成对“主角”这一备受瞩目的被认为是十分光荣的崇高概念的解构。而“煮脚”前面的定语为“最佳”,更是加强了这种戏谑、调侃之态。这种利用具有某种意义的相似性(音近)基础上的差异(义异)词,以庸俗解构崇高的手法,初露于《来劲》,又在《白先生之梦》中达到高潮。《白先生之梦》讲述白先生给“我”的一封信讲述他的梦境,接着便是“我”受邀到某地进行一次讲演的经历。小说中多处用音近的俗词取代崇高语义的词,全篇可谓俗词的狂欢,如“答摆树博士领导世界新潮流,头脑优锈,思想进花,学贯中稀,书破亿卷,论述精屁,一针贱血,春疯化雨,惠我凉多,久旱干雨,她香故知,字字针理,句句荒金……”32。这位博士也与《来劲》中的Xiang Ming一样在称呼上具有不确定性,文中先后对其称呼“达白署博士”“大百墅博士”“答摆树博士”,其用意有待下文详析。同时,我们可以通过联想进行解释,“优锈”是对“优秀”的消解,脑子生“锈”;“学贯中稀”,并未掌握西学,不过是和稀泥;“论述精屁”是对“精辟”的消解,所论述的内容不过是放屁,胡说八道;“一针贱血”,可理解为这位博士所关注的是一些低贱无聊的东西;“春疯”,即这位博士所言皆为疯言疯语,也就无从“化雨”;“凉多”,不会给人带来温暖;“干雨”,一直“久旱”着,不会滋养人的心灵;“荒金”而非“黄金”,“句句”都是废话。作者利用小说所描写的演讲情境所看重的语音效果,以文字展现这种语音效果时,就有意以低俗的谐音字来替换、消解具有崇高意味的词义,嘲弄崇高,这是利用汉语同音词众多的特性所实现的调侃。

能指符号与所指意义的脱节,在场的是常规词的语音符号,而其字符和语义不在场,隐藏于聚合轴中,组合轴上只显示俗词的字符和语义,需要解释者通过语音联想以及全文语境去填补、阐释出来进行理解,从而体味深刻的嘲讽意味。王蒙利用社会文化规约,把常用词、成语进行俗化改造,文本中的俗词显现于视觉的同时,轻而易举地召唤出常用词在脑海联想中的显现,聚合轴上隐藏的因素,与被选中的出现在组合轴上的因素具有强关系。在实际阅读中,脑海中的常用词与文本上的俗词几乎是同时被读者所接收,因此,这也是一种聚合轴上多因素的同时显现,也可以说是组合轴的聚合轴翻转,打开了无限衍义的空间。

三

本应潜藏的聚合因素却显露于组合轴上,符号文本便呈现出双轴共显的现象。相较而言,《来劲》是显性的双轴共显,而《白先生之梦》是较为隐性的双轴共显。《来劲》在组合轴上罗列出聚合轴上的多种可能,作者在聚合轴上不作唯一选择,不符合文本可见的语法规范,相悖因素是显露于文本的。《白先生之梦》虽在聚合轴上做出了唯一的选择,符合语法规范,却采用对常规词汇的异常性替代,引起解释者对常规词的联想,从而呈现出所选词与联想词之间的相悖关系,不符合社会文化规约,相悖因素是跨文本的,符号文本的双轴共显较为隐含。两篇小说的双轴共显现象体现出一种对规约的打破,王蒙小说的先锋试验也由此从“规则支配的创造”进入到“改变规则的创造”。

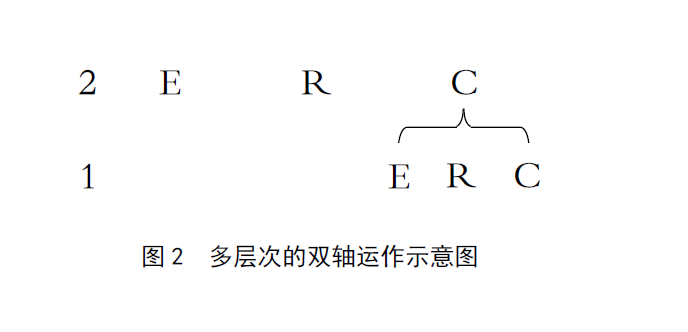

我们的表达习惯往往是在聚合轴上只做一个选择,正如希尔弗曼所言:“聚合关系中的符号,选择某一个,就是排除了其他”,以求实现某种意图和目的(intention and purpose)。33而《来劲》在聚合轴上罗列了多个,表面看起来文本未在聚合轴上做选择,但其实是采用了“多层次的双轴运作”34,即一套符号文本有多层次的选择组合关系。这种多层次的双轴运作与单层次的双轴运作一样,没有时间上的先后,只有逻辑上的前后,都是同时进行的。如前文所列举的《来劲》中各类出行方式及其情景,读者如果要理解文本,就必须再在作者所并置的聚合轴因素中做出选择,就像是饭店老板列出了菜单,主人公的名字、出行方式、所见所闻所感都有多种选项并置在读者眼前,读者若要从中获取某种意义解释,则必须从菜单上列出的聚合中做出下一层次的选择与组合,最终呈现为一桌合意的佳肴。菜单和一桌饭菜是两个层次的双轴运作的结果,这便出现了巴尔特所言的两套组合文本,两个文本之间是重叠的,根据巴尔特的表述,我们可以对这种“多层次的双轴运作”作如下图示:

其中, E表示组合轴(a plane of expression),R表示双轴之间的意义关系(the relation of the two planes),C表示聚合轴(a plane of content)35。图示为《来劲》这类文本在聚合轴C上列出诸因素进行下一层次的选择组合的情况,另外也有在组合轴E上展开下一层次选择组合的情况,不再作图。《来劲》的双轴共显所带来的这种多层次选择组合,在呈现出文本信息的杂多的同时,也将部分选择权让渡给读者,请君入瓮,发挥选择的主体性,以便获得统一、连贯的文本释义。

《白先生之梦》同样重视读者的参与,只是不同于《来劲》是依赖于文本选择组合的规律,而是来自于社会文化规约的强制召唤力。相较于《来劲》聚合轴上的宽幅选择,《白先生之梦》的俗词位置上的聚合实质是窄幅,例如“优锈”只能让人联想到谐音的常规词“优秀”,而很难有更多的联想和选择。宽幅有利于呈现丰富的文本信息,让读者享有更多的选择组合权,但窄幅也独具匠心。《白先生之梦》中窄幅的聚合,是作者对读者的联想空间划出了明显的边界,而读者对文本意义的解释却能够跨越这个边界,在整个小说文本和现实社会生活与时代的广阔背景中寻找伴随文本从而读取信息。如俗词与常规词二因素之间,能够启发读者思考:“优锈”的博士与“优秀”的博士在这个时代中何者更真实?夸夸其谈是在“讲演”还是无聊的、抹除个人特性的“酱淹”?这个抹杀个体的时代是否果真存在“隐私权”还是让你遭受痛击的“阴死拳”?这个充斥着乱乱轰轰的声音的时代是正在践踏个体生命的“文化小割命”还是“文化大革命”的遗存?那些宣称自己要“永垂不朽”的人也许不过是在作“勇吹不咻”的自我吹嘘……俗词与常规词之间的联想空间,召唤出对这个时代广阔而深刻的反思,于是,这个作者划定的聚合边界便由此生发出意义阐释的无限张力。

四

双轴共显凸现出小说文本的组接性。《来劲》的组接性体现于聚合轴上多个选择因素的并置与组合轴上唯一位置之间的不协调,《白先生之梦》则是所选俗词与邻接的崇高语境之间的不协调。这种不协调性出现在小说中,使文本成为弱符号,需要解释者考察小说的伴随文本,如创作的时代背景、社会文化规约、王蒙的小说创作特性等,结合文本之外的诸因素才能在表面杂乱无章、表意混乱、不知所云的符号文本中获取解释项。由于违背阅读习惯,这客观上造成了读者的接收困难,但实验性小说本来就是对以往创作习惯和阅读习惯的挑战。王蒙有意塑造并利用这种组接性,是对语言表达潜能的充分开掘:“语言文字……唤起的不仅有本义,也有反义转义联想推论直至幻觉和欲望,再直至迷乱、狂欢和疯狂。”36不管是《来劲》《白先生之梦》还是其他具有组接性的小说创作,这些王蒙所言的转义、反义、联想、幻觉等,都是聚合轴上的诸因素在组合轴上的独特邻接而催开的艺术之花。

五

双轴共显使文本呈现出杂多与统一的特点。杂多与统一是王蒙人生哲学的追求,他早在《组织部新来的青年人》中就已使文本呈现出杂多的特征,只是王蒙后来在1995年才阐明“杂多”的意涵:“杂多,这是一种开放性……开放就不可能一味单纯……世事洞明人情练达就不能一味单纯。”37小说的隐含作者对林震单一而幼稚的单纯、娜斯嘉式的英雄的现实性提出了质疑,这种幼稚必然在现实中碰壁,而杂多便是一种面对现实的方式。在20世纪八九十年代的创作中,王蒙小说通过形式创新试图把握改革开放后日新月异的社会生活,小说中不协调的组接性,是对社会现实中人的处境的隐喻:社会面貌和各种制度按照预设轨道不断改革发展,但人们的思想文化还未得到改革,并未跟进,于是形成不协调,心理感受与社会发展出现错位。通过“杂多”的描绘,王蒙小说渲染出社会转型期的人的尴尬处境,即在急剧变化的生活当中人的惶惑,人们对自我身份认同的危机。

通过对王蒙小说创作进行双轴关系的梳理,我们很容易发现王蒙深层的现实关怀,强调激发读者的自我主体性。描写过渡时期的人、矛盾中的人,是王蒙从1950年代就树立的追求,刻画这种不协调性、组接性,从而实现“驱散黑暗”“追求光明”,这成为王蒙小说的主旋律。这一“组接性”,使得王蒙为中国当代文坛贡献出一类追求光明、驱散黑暗的精神典型。这种典型性、象征性便是通过与现实保持距离从而间接地再现现实的方式来实现的,偏重聚合,需要人们破译潜藏在聚合轴上的诸多密码。

注释:

① 24 29 [瑞士]费尔迪南•德•索绪尔:《普通语言学教程》,高名凯译,商务印书馆1980年版,第170-177、171、171页。

②Roman Jakobson,“The Metaphoric and Metonymic Poles”,in Roman Jakobson and Morris Halle,Fundamentals of Language,The Hague:Mouton Press,1956,p.77.

③ Roman Jakobson,“Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Distuibance”,Selected WritingⅡ,The Hague:Mouton,1971,p.243.

④《活动变人形》最早发表于《当代长篇小说 人民文学出版社建社卅五周年纪念专刊》,人民文学出版社编,人民文学出版社1986年版。

⑤王蒙:《小说创作与我们•附问答录》,《王蒙谈小说》,崔建飞选编,江西高校出版社2003年版,第117页。

⑥王蒙:《活动变人形》,《当代长篇小说》,人民文学出版社编,人民文学出版社1986年版,第91页。

⑦王蒙、王干:《〈活动变人形〉与长篇小说》,《王蒙王干对话录》,漓江出版社1992年版,第243页。

⑧《组接》最早发表于《北京文学》1988年第9期。

⑨王蒙:《小说的可能性》,《广州文艺》1993年第1期。

⑩《〈锦瑟〉的野狐禅》最早发表于《随笔》1991年第6期。

11 12 王蒙:《〈锦瑟〉的野狐禅》,《王蒙文存18:变奏与狂想》,人民文学出版社2003年版,第371页。

13 《重组的诱惑》最早发表于《读书》1997年第12期。

14 王蒙:《重组的诱惑》,《读书》1997年第12期。

15 王蒙:《组接》,《王蒙文集》(第5卷),华艺出版社1993年版,第319页。

16 《青春万岁》创作于1953-1956年,最早在1956年9月30日《北京日报》以“金色的日子”为题发表了小说的最后一节,1957年1月11日-2月18日《文汇报》连载了全书近三分之一章节,1979年5月人民文学出版社出版删减版单行本,1998年人民文学出版社再版时按照1957年连载版作了部分修复。

17 《组织部新来的青年人》最早发表于《人民文学》1956年第9期。

18 《眼睛》最早发表于《北京文艺》1962年第10期。

19 《夜雨》最早发表于《人民文学》1962年第12期。

20 《来劲》最早发表于《北京文学》1987年第1期。

21 《白先生之梦》最早发表于《小说界》1994年第2期。

22 25 26 27 28 30 31 王蒙:《来劲》,《王蒙代表作》,张学正编,黄河文艺出版社1990年版,第534、536、534-535、535、535、539、534页。

23 34 赵毅衡:《符号学:原理与推演》,南京大学出版社2016年版,第157、159页。

32 王蒙:《白先生之梦》,《小说界》1994年第2期。

33 David Silverman and Brian Torode,“The Material Word:Some Theories of Language and Its Limits”,London:Routledge & Kegan Paul Ltd.,1980,p.225.

35 Roland Barthes,“Elements of Semiology”,London:Jonathan Cape Ltd.,1967,pp.89-90.

36 王蒙:《道是词典还小说》,《读书》1997年第1期。

37 王蒙:《杂多与统一》,《随感与遐思》,甘肃人民出版社1996年版,第234、234-235页。

[作者单位:四川大学文学与新闻学院]