经验、情理与真实——再论古元延安木刻的风格“转变”

内容提要:关于古元延安木刻的风格“转变”问题,研究界多强调1942年延安文艺座谈会的影 响及艺术家对群众观点、民间形式的采纳。在这类断裂叙事之外,更值得探究的是古元在这一“转变”背后未曾中断的形式机制,及其在新内容与旧形式之间细腻的、富于创造性的形式改造路径。古元的形式探索真正关切的是,如何构造出富于情感性的艺术“细节”与有条件的“真实”,从 根本上贴近农民的生活经验、情理结构与身心感觉。但从1945年关于新年画神像格式展开的一 系列讨论可以见出,古元在新生活与旧形式之间开掘出的这一经验与情理上的关联机制并没有得 到足够的重视或有效的推广。这既是古元这一时期形式探索的超前之处,也是延安木刻在寻找“民 族形式”过程中长久面临的困境所在。

关键词:古元 延安木刻 真实性 形式机制 新年画

一、问题的提出:古元延安木刻的“变”与“常”

关于古元延安时期的木刻创作,研究界多强调其1942年前后从“黑古元”到“白古元”的风格转变。在1950年代到1960年代的一系列自述性文字中,古元曾记录下这段延安时期的创作经历。在一篇题为《到“大鲁艺”去学习》的文章中,古元谈到他接受了农民群众对于木刻创作的批评与意见,从而调整了自己的创作风格:

老乡们对于一些不喜欢的东西便直率地提出意见。比如对一些木刻技法处理不妥当的地方,他们说:“为啥这人脸半边是白的那半边又是黑的?”“脸上为啥画上这许多道道?”“乌黑一大片的咱们看不明白。”他们批评的很好。这里由于我把从学校或外国书本上学来的一套木刻技法硬搬到这里来,这一套洋里洋气的东西是不会被这里的群众完全欢迎的。毛主席早就在谈到继承和借鉴时,批评过硬搬和模仿,通过在群众中的检验,更加体会到这句话的确切。以后,我就根据群众的意见,参考我国民间绘画和装饰艺术的传统,“忍痛”舍弃不合群众口味的那些生搬硬套的手法,探索着群众喜爱的艺术形式。《离婚诉》《结婚登记》和《哥哥的假期》等作品,都是经过返工,重新创作出来的。经过这样不断的努力,才逐渐形成我那一时期作品的风格。1

古元1940年6月自鲁艺艺术系毕业后,即前往延安县川口区碾庄乡参加农村基层工作,与当地农民共同劳动、生活长达十个月之久。这里所谓“从学校或外国书本上学来的一套木刻技法”,指的是古元在鲁迅艺术学院学习期间,以鲁迅编选和引介的《珂勒惠支版画集》《麦绥莱勒版画集》以及一本《苏联版画集》作为最初的艺术资源所习得的木刻技法,这也是胡一川、力群等更为成熟的版画家作为教员,将1930年代左翼新兴木刻的经验带入鲁艺后形成的普遍风格。1942年,经过文艺整风运动,鲁艺的艺术教育方针开始从之前“关门提高”的“正规化”“专门化”倾向调整为面向群众的“普及”与“实际工作”2。而此时的古元早已结束下乡,返回鲁艺已将近一年。1942到1943年间,古元开始有意识地重刻自己1941年的一系列作品,根据老百姓的意见逐步剔除掉那些源自西欧木刻与左翼新兴木刻传统中用于表达明暗关系的阴影与线条,同时借鉴中国传统的民间木刻技法,使画面整体变得更加明亮,也更加通俗。所谓从“黑古元”向“白古元”的转变,描述的正是这一艺术形式上的调整。

对于古元这一时期木刻创作的论述,既有研究大多沿袭了古元在这篇自述中的说法,不仅将古元在碾庄成功的下乡经验溯源至毛泽东从“小鲁艺”到“大鲁艺”的倡导,还进一步将1942年的文艺整风运动作为古元木刻风格转变的“分水岭”3。事实上,早在1943年大规模的文艺下乡运动展开的同时,以时任《解放日报》总编辑的陆定一的说法为代表,古元这一时期木刻创作的新变就已被视为“整风运动在艺术领域的一个大收获”4。同时,陆定一还将古元1940到1941年间的碾庄下乡经验树立为“真正的文化下乡的道路”,号召广大文艺工作者研究和学习5。就鲁艺艺术教育方针的自我改造以及鲁艺的木刻工作在农民接受中面临的现实困境而言,文艺整风与下乡运动的确构成了古元木刻风格转变的整体语境。但在这一侧重于描述“转变”的断裂性叙述中,有两方面问题值得辨析。

一方面,与“赵树理方向”相类,陆定一对于古元的发现显示出某种先导性的个人实践与后发性的政党路线之间的“暗合”。古元对自己创作道路的回顾主要是在1949年之后,在此之前,除了美术作品之外,古元几乎没有创作谈之类的文字见诸报刊。这些写于1950到1960年代的回顾性文章几乎都提到了古元到碾庄下乡的这段经历。“到‘大鲁艺’去学习”的说法,正始见于古元1962年发表的那篇《到“大鲁艺”去学习》。文章开头记述了古元1940年夏天从鲁艺毕业时,毛泽东会见全校师生并提出了“到‘大鲁艺’去学习”的指示,几天后古元等人便“遵循着毛主席的教导”下乡工作了6。此后,关于古元创作道路的论述大多采用这一说法,将古元的这次下乡经验归之于对毛泽东这一指示的遵循。但古元的这一记述存在诸多不确之处。此前,古元发表于1950年的《在人民生活中吸取创作题材》以及1958年的《回到农村去》在记述这段下乡经历时,都没有提到这次重要的会面(后文也只是记述了院长周扬在其临行前的嘱咐)。据《毛泽东年谱》,1940年6月9日,毛泽东的确出席了鲁艺成立二周年纪念大会并发表讲话,但未留下讲稿,年谱中所记讲话要点也未提及“大鲁艺”等语。而古元1962年的这一记述中毛泽东指示的具体内容则与1942年5月底毛泽东在鲁艺的讲话内容高度一致7。虽然并不排除毛泽东可能在正式讲话后又与鲁艺师生有过交谈,但在当时与古元一同分配到碾庄下乡的同学孔厥、葛洛等人的记述中却都没有谈到这次会面8;在其他鲁艺师生如张庚、钟敬之、罗工柳等人的回忆文章中,他们第一次听到“大鲁艺”的提法则皆是在毛泽东1942年5月的讲话中9;此外也并未见到其他关于毛泽东在1940年6月提出“大鲁艺”等语的记载。由此可以推测,古元的这一记述可能存在记忆上的误差。而从古元在中央美院后任教数十年来反复教导学生要“到‘大鲁艺’去学习”10来看,他的确非常真诚地认同毛泽东这一主张。或者说,延安的艺术教育对于深入现实、深入群众的要求对古元的确存在深刻的影响,而毛泽东在文艺整风中提出的这一主张与古元自身创作经验的高度契合,使古元得到了理论上和政治上的自我确证,因此也就反过来构成了古元表述其创作道路时自我追认的思想资源与话语资源。在这个意义上,讨论古元这一时期的风格转变就不仅需要考量文艺整风对艺术家的要求与影响,古元从碾庄到鲁艺的形式探索作为一种“被发现”的理想实践形态所具有的自觉性与能动性,也值得我们重视。

另一方面,这一从“黑古元”转向“白古元”的断裂叙事,或许过于强调古元对“群众观点”的接受与采纳,以及对民间形式的借鉴与模仿,而古元自身的创作经验与形式机制中具有创造性与延续性的部分则被或多或少地忽略了。正如有研究者所指出的那样,我们既不能把古元处在延安文艺座谈会之前的碾庄经历简单地视为“对政策的反映”,“亦不能据古元在《讲话》之后的艺术变革而忽视甚至否定前面的探索”11。更进一步讲,古元在碾庄时期形成的某些重要的形式机制也没有因文艺整风而中断,而是在一种细腻的形式改造路径中保存了下来,呈现为一种割舍不掉的延续性特征,这恰恰是值得我们进一步推究的。更重要的是,在对民间木刻技法与传统艺术形式的借鉴背后,如何调试新的文化政治生活与旧形式之间的关系,也可能会构成古元进行形式变革的一大难点。这既是古元延安木刻的丰富性与复杂性所在,也提醒我们重新审视,在这一时期所谓的风格“转变”之下,到底是什么在变,如何变,转变的内在机制、方向、标准、限度与困境如何?

二、情感性的“细节”与有条件的“真实”

事实上,在碾庄下乡时期,古元的木刻虽使用了来自西洋木刻的技法,但还是深受当地百姓的喜爱。据古元回忆,碾庄的农民喜欢将古元的木刻贴在炕头上,供劳动之余欣赏与品评:

他们把我送给他们的木刻画张贴在炕头上,每逢劳动后归来,坐在热炕上,吸着旱烟,品评着这些画。我在旁边倾听他们的评论:“这不是刘起兰家的大犍牛吗,真带劲!”“画的都是咱们受苦人翻身的事,咱们看的懂,有意思。”观众的笑容引起我内心的喜悦,我享受着创作劳动的愉快。有时,他们提出很好的建议。有一次,一位老乡指着《羊群》那幅画说:“应该加上一只狗,放羊人不带狗,要吃狼的亏。”另一位老乡补充说:“放羊人身上背上一条麻袋就带劲了,麻袋可以用来挡风雨,遇到母羊在山上产羔,就把羊羔装进麻袋里带回来。”我就依照他们的指点在画面适当的地方加上一只狗;又在放羊人的手上添上一只出生不久的小羊羔。经过这样修改后,比原来的好得多了。12

从这段生动的记述中可以看出,农民审美趣味的核心首先在于对自我日常生活形象的辨认,既要“看得懂”又要“有意思”,而“带劲”这一强烈的审美快感恰恰来源于画面中生活细节的真实感和丰富性。农民观众在给古元《农村小景》系列木刻中的一幅《羊群》提出的修改意见,其实也是从这两方面出发的。然而值得注意的是,古元最终在定稿中选择增补的部分,除了远山上的放羊狗之外,并未直接依照老乡的建议给放羊人添上一条麻袋,而是选择在放羊人手中添上了一只刚出生的小羊,并以此结构起了画面的主题中心:牧童怀抱着新生的羊羔,在羊群的簇拥中大步流星地赶回羊圈,一种劳动的快乐和收获的喜悦可谓跃然纸上。

《羊群》的这一修改过程往往被作为古元吸收群众意见改进创作的典型案例而为研究者所乐道,但古元面对农民的诸种建议而做出的这一细腻的选择与创造过程却并未得到足够的重视。换言之,在画面上增添羊羔而非麻袋,意味着古元不仅是为了增加刻画“放羊”这一农牧劳动的真实性,更在此基础上增添了画面的可看性与情感性。事实上,在以《农村小景》为代表的碾庄创作中,古元总是能从农民劳动生活的日常情景中发现这些蕴含着情感容量的细节,并以此为中心,构建起一种“关系”式的人物结构与图像叙事。《农村小景》中的另一幅木刻《家园》(见图1),表现的是一位农妇带着孩子去拾麦穗,在回家的路上驻足片刻的画面。这幅画的场景取材于古元当时居住的乡政府窑洞的隔壁、农民刘起生家的窑垴头和下面的牛圈。13这幅木刻对环境的刻画非常细致,以从窑顶上延伸下来的斜坡为界,窑洞和坡上的人物各自占据着画面一角的重心,又以木栅门、草棚、砖石铺成的线条之“满”与人物背后的天空和远山之“空”搭建起整体的黑白布局。和《羊群》一样,古元同样选取了一个细节别致、充满意趣的生活时刻:农妇一手挎着装满麦穗的篮子,一手牵着孩子,孩子的另一只手里攥着一把拾来的麦穗,一头小猪则紧随其后,追着孩子手里的麦穗。农妇和孩子在体态上还欲向前行走,孩子却被这只悄悄造访的小猪拉住了,两人半吃惊半好笑地回头望着它,小猪却咬住麦穗不放。正是这个牵牵扯扯、充满张力与连动感的时刻,增添了画面的叙事性,构成了这幅木刻形式趣味的来源。更有意思的是,这还并不是这幅画里唯一有趣的细节:坡上坡下,还另外散落着几只在地上找食吃的猪和鸡,其中一只鸡仿佛也发现了坡上发生的这一幕,正伸长了脖子盯着看。可以想见,这很可能是在一个“日之夕矣”的傍晚,家禽家畜等不及劳动归来的主人只好自己四处觅食,并被一只聪明的小猪抢了先机。这既是乡村生活中带有偶然性的小小戏剧,又是常常发生、合情合理的生活即景。在这些丰富、饱满而又相互呼应的细节里,人与土地、原野、粮食、动物共享着同一个浑融而整全的时空,仿佛在用同样亲近的眼光打量着彼此。流淌在画面中的是一种亲切而细腻的情感语言,正如这幅木刻的标题所提示的那样,它揭示的是生活在同一个“家园”中,彼此分享、相互依存的情感结构。

从古元碾庄时期的创作中我们可以发现,古元的写实从一开始就不是自然主义式的逼真模仿,而是一种有条件的真实。古元对于画面细节的选取和表现,往往是出于对“生活情趣”的捕捉,即重视日常生活细节中的情感性与趣味性,因此能够得到农民的认可和喜欢。但正如古元在《到“大鲁艺”去学习》一文中追述的那样,由于在具体线条和明暗关系的表达上仍保留着西方木刻的技法,古元的木刻还是造成了农民接受上的障碍。农民观众显然不能理解木刻人物脸上表现阴影与皱褶的色调和线条,而这也是同时期鲁艺木刻工作团在晋东南前线进行木刻宣传工作时所遇到的共同问题。农民不仅无法理解西洋木刻技法中的明暗关系与黑白布局,对于整个西洋绘画所内在遵循的透视法、解剖学、构图学、色彩学其实都存在认知上的隔阂。换言之,在审美趣味与接受习惯的差异背后,其实是认识世界的不同方式。对于农民而言,他们更习惯于擅用线条、平涂色彩、多点透视、不重背景的中国画或民间画法,而无法理解光影明暗、色团色块、焦点透视、近大远小、背景环境等西洋画的表现形式。然而,在1941年前后,尽管胡一川、彦涵、罗工柳等人已经意识到了这些问题并开始积极寻求新的形式,但在当时正倾向于艺术教育“正规化”的鲁艺那里,木刻工作团的这些新尝试却并未得到足够的重视和肯定。在如何利用“旧形式”创造绘画的“民族形式”的问题上,仍然存在着到底哪一种画法才更“真实”、更便于群众接受的争论。

1941年12月,江丰便撰文提出“看懂的条件是肖似,最能达到肖似的,是新形式而非旧形式”,他坚持认为西洋画法才“真是实的描写”。在江丰那里,老百姓之所以会有“为什么把人脸画的一面黑一面白?把树叶画成团块?把人画得比山还高?”这样的疑问,是“由于知识简陋和不习见”;而“一般事物正常的发展规律,只有进步的东西才能融化落后的东西,后者必须服从前者”,因此简单地认为,只要向老百姓加以解释,“就不会看不懂”。江丰的这一表述显然忽略了不同文化传统中的观看者在认知装置上的根本差异。事实上,农民在欣赏绘画时,“首先注意的是内容”,他们对于“真实”的认知与判断在于画中的形象有无现实根据,是否合乎农村生活的日常经验和伦理限度,而农民眼中的“美”也是首先建立在这样的“真”的基础之上的。农民对于生活形象的观看方式显然不同于焦点透视所要求的那样,站在某一个固定视点去观察事物,而是散点化甚至全景式的。因此对于农民而言,焦点透视看到的光影明暗是可以通过变换视点位置而消除的,自然也就不能算作事物的真实形象。与之相关,农民喜欢的图像表达也就不是从某个固定视点出发看到的“真实”,而是基于事物本身的“内容真实”所做的审美提炼或综合。蔡若虹曾记述过一段与农民的对话:

“你看看我的脸上,这半边不是比那半边亮一些吗?那半边不是比这半边黑一些吗?”

“我知道,我看得见。”

“我这鼻子下面,我这下巴下面,不是黑乎乎的一片吗?”

“我看得见。”

“那为啥我画出来你还说是阴阳脸呢?”

“看得见的,不一定都要画出来嘛!”

“为啥不画出来?”

“不好看,不美。”

在这段对话中可以看出,农民并非看不到江丰所谓的“真实”,但如果这种“真实”有违事物直观的“真实”,就无法激发农民观众的审美体验。鲁艺的美术年画研究组在收集农民群众对新年画的反应时就曾发现,虽然“群众不满足于质朴的‘画得像’,更要求‘俊一些’”,但“美化要根据事物实际的特征,不能超过尽情合理的一定限度”,否则就会引起“这些脸孔太红了,不象真人”“生了五个娃娃的婆婆,那里还有这样年轻?”“一满是资本家,受苦人那象这样妖里妖气!”这样的批评。质言之,对于中国传统农民的认知方式与欣赏习惯而言,“经验”和“情理”才是艺术“真实”的主要限度。

三、经验与情理:农民眼中的“真”与“美”

并不喜欢也并不擅长理论表述的古元在这一时期并没有关于如何利用“旧形式”的文字见诸报刊,但在1942到1943年之间,古元显然更加重视碾庄农民关于木刻技法的批评,特别对其1941年的一系列作品进行了修改性的重刻以寻求一种新的木刻语汇,开始从技法着手向农民看待世界的方式和标准靠拢。如果说,江丰实际上是以“科学”话语的方式在中国/西方、乡村/城市、传统/现代两类观看者不同的认知结构之间建构起了某种“进步”与“落后”的等级判断,因此面对如何消除“老百姓与‘高级艺术’之间的距离”这一问题,江丰给出的方案其实是通过解说和教育改造群众的认知方式,使其接近外来的艺术形式。那么古元的选择恰恰是通过接近农民的认知模式,反过来改造艺术形式本身。

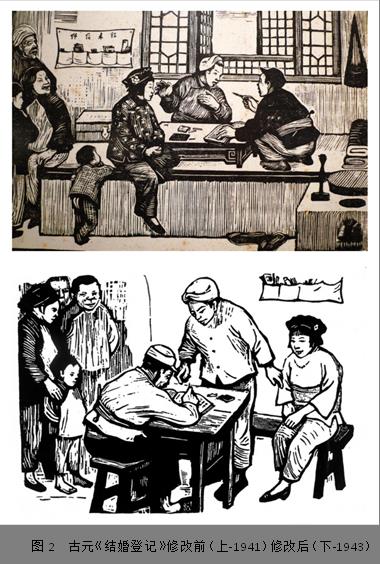

根据农民的意见,古元借鉴了民间木刻年画以阳刻为主的技法传统,将西洋木刻的黑白趣味转向明快的单线,也吸收了传统复制木刻、民间绘画和装饰艺术中喜庆凡俗的情感风格。已有研究大多强调古元的木刻风格在这一时期发生的“急速转变”:他重刻了1941年创作的《哥哥的假期》《结婚登记》《离婚诉》三幅颇有影响的作品,其中“重刻的《哥哥的假期》保持了画面原有的构图和人物形象,只是在刀刻技法上,更多采用了‘阳刻’的方式,减弱光影层次变化,使画面明亮起来。《结婚登记》和《离婚诉》则是重新构图,重新安排人物形象,原作与新作相比在技巧和风格上完全是两样。在这两幅新作中,古元减弱了背景空间的描绘,以人物为中心,突出画面的故事性和情节性,在技法和风格上,由块面的光影层次向线条塑造转变,由多种繁复的阴刻刀法向单纯简练的阳刻刀法转变”。然而需要辨析的是,这一转变其实并没有中断古元在碾庄下乡时就已形成的那些核心的形式机制,反而在叙事性、生活细节、对新情感的发现等关键点上延续甚至强化了这些经验。古元进行修改重刻的底本,选取的都是一些本身就具有叙事性,能够表现农民生活中的新事物、新风俗、新情感的作品。更重要的是,古元创作中丰富的细节并没有因线条和刀法的简化而减少,反而能够在删繁就简中提炼出更具有典型性的形象和道具进行重组。换言之,线条的减少并不意味着生活内容的缩水或表现力度的降低。例如在对《结婚登记》(见图2)的修改中,虽然极大地削减了对空间场景(乡政府办公室)的描绘,却通过对道具的提炼(信插、文件)明确地标示出了人物所处的环境,而人物表情和姿态的丰富化、对人物关系的重新搭建,都显示出一种更加明确化与精细化的调整,以及对“内容真实”的重视。

在古元1943年重刻的《结婚登记》中,修改后的作品明显比修改前减少了排线的用法,为适应农民对明亮画面的偏爱,不喜欢阴影繁多、黑乎乎的画面色彩,古元不仅删减了以大量排线表现的空间场景,还调转了“镜头”的朝向,从一个横向铺开的中景构图集中到了原画面中心的近景,人物的位置安排也做了调整。但事实上,早在1941年的第一稿中,古元已经开始清洗人物脸上的线条和阴影,黑白布局也已有所调整,对“黑”的运用往往都分布在衣饰、物体的固有色上(如工作人员的深色上衣、墙上的挂包等),而不再是出于对阴影的表现。修改前,前来登记的姑娘身旁有一个好奇地趴在炕沿上仰着头张望的小孩子,本是这幅木刻中的传神之笔。但由于小孩子紧靠在姑娘身边,容易使人误解两者的关系,继而有可能使人将这个未婚女子误认为一位母亲。姑娘一条腿垂下,另一条腿蜷起,虽是陕北农民的常见坐姿,但略嫌随意,加之三个主题人物同坐在炕上,小伙子又坐在炕桌的内侧,与外侧的工作人员进行着眼神和语言上的交流,倒显得这对未婚夫妇更像是窑洞的主人,在接受工作人员的来访。这都可能导致农民(尤其是不识字、无法认读标题的农民)难以从中看出“结婚登记”的主题。因此从图像对主题内容的表达上来讲,就是“不够像”。修改后,未婚夫妇整体移至画面右侧,且空间较为疏朗。两稿中的姑娘形象都戴着花头巾,头发短而未束,与《离婚诉》中留着陕北妇女传统发髻的女性不同,表明这是一个未婚而且受过革命教育而剪了辫子的青年女子。但修改稿可能是考虑到画面的亮度以及陕北土布的样式,省去了初稿中女子棉袄上的花纹,只保留了一条纹路简单的花围腰,并且去掉了衣裤上大面积的阴影与排线,只以头巾和鞋子保留其固有色以形成黑白的对比与呼应。尤其是姑娘的形象由侧脸转为正脸,表情刻画也更为精确。其表情显得柔和、腼腆而带有笑意,安静地并拢着腿坐在条凳上,十分符合登记结婚时的小儿女情态。这一修改显然比初稿更符合新媳妇的身份和情感状态。而围观的群众与好奇的孩子则改在主题人物的另一侧,空间比较密致。孩子被围观的妇女拉在怀里,与新婚夫妇保持了足够的距离,小孩子揣着小手睁大眼睛的样子仍不失童真稚气,既不会引起误会,保证了主题,也不会减损画面的趣味性与丰富性。比较两稿中主题人物之间的位置结构,桌凳取代了土炕与炕桌,但墙上的信插仍然保留,桌子将未婚夫妇和工作人员分隔在两侧,小伙子站起来介绍情况,工作人员则伏案专心记录,正是一副农民群众来乡政府办事的情景,不仅人物关系更加明确,空间特征也更为鲜明,画面的主题也就呼之欲出了。

从逼真性的角度来看,初稿在人物、环境描绘的细节和生活氛围上可能更具魅力,但是当这种逼真性影响到农民接受的时候,就需要考虑什么才是农民眼中的“真”和“美”。对于农民而言,西方现实主义绘画讲求的逼真性并不是“真实”的绝对标准,而古元对于真实感的追求则是以农民日常生活中的“经验”与“情理”作为标尺的。换言之,这种“真实感”并不是从一种教条的“现实主义”原则甚至自然主义的方法出发的事无巨细的模仿,而是要以农民眼中的“真”和 “美”作为参照的。因此,当古元意识到,在农民的认知结构中并不存在明暗光影的意识时,这种一味强调光影的“逼真”就必须被舍弃,而代之以明亮的色彩和单线阳刻的语汇。换言之,画面从“黑”向“白”的转变,表面上是对群众意见的听取或对传统形式的借鉴,蕴含的则是对农民看待生活与艺术的真实观的理解。更重要的是,对于“真实”和“情理”的细腻考量,又并非“剔黑为白”这么简单。考虑到农民对于内容真实的重视,古元必须重新选取和调动画面中的细节与空间关系,删改掉可能引起误解的枝蔓,以准确地表达出主题。在古元此后的很多创作中,我们会发现线条越来越简单,环境也越来越简略,甚至成为全无背景的“虚白”,人物越来越成为唯一的中心“在场”,图像叙事在日常经验上的合理性得以增加的同时,画面的可看性与情感性却并未降低,而是更凝练地集中于人物之上。从整体上讲,转变后的古元木刻表现出一种朴拙甚至是稚拙的风格,但仍然保留和延续了碾庄时期对于农民情感体贴入微的观察与捕捉,进而形成了一种新的、本土化的技法与风格语言。这既是源自古元对中国农民传统认知结构的理解和体贴,也有赖于上述这一具有延续性的、细腻的形式改造路径。

四、新年画的困境:旧形式如何表现新内容?

古元的这一形式探索并不是一个简单的、一蹴而就的过程,而必定是要在碾庄下乡的创作经验、农民观众的接受以及延安的文化政治要求等多重因素的互动之中,逐步展开摸索和反复调试的。从延安文艺复杂多样的接受语境来看,古元1942年后的某些木刻创作得到的评价其实并不稳定。陆定一在1943年2月10日《解放日报》第四版发表的头题文章《文化下乡》中高度赞许的那幅木刻年画《向吴满有看齐》(见图3),就面临着关于“真实性”的质疑之声。《向吴满有看齐》是古元利用旧年画中的“灶君画”形式创作的新年画。古元用劳动英雄吴满有的形象替代了旧年画中的灶王爷,意在以现实中的劳动者取代乡村民间信仰中的“神”,从而将丰衣足食、家畜兴旺的美好愿景与边区的革命翻身、大生产运动关联起来,而不必再依赖于对超验力量的祈望。然而,在关于对吴满有的刻画“像不像”的问题上,则有一些不同的声音。

1944年随中外记者团访问延安的英国记者G.斯坦因曾专访过吴满有,但据胡一川日记的记载,当周扬将古元的木刻年画《向吴满有看齐》拿给斯坦因看并问他像不像时,斯坦因却摇摇头表示不像。此外,作家萧军在1943年12月27日参加延安的劳动英雄选举大会时,也曾在日记中记录下他对吴满有的印象:“吴满有中等身材,面貌显得机智,灵秀,动作轻便,不像一般画像与刻像那般沉重、苍老。”在上述那幅木刻年画之外,古元不止一次刻画过吴满有的形象。例如1942年8月13日的《解放日报》在刊登柯蓝的人物特写《吴满有的故事》时,配图就是古元为吴满有刻制的一幅木刻肖像。萧军的这一印象显然不同于这幅木刻肖像中满脸沧桑的吴满有形象。与现存的吴满有的摄影形象比较来看,古元创作的木刻肖像突出了人物脸部层层叠叠的皱纹,木刻年画中的吴满有则高大挺拔,面相敦厚和蔼,周身围绕着丰收的庄稼与丰富的牲畜,作为装饰性的图案。与萧军的实感相比,这些木刻形象突出的是吴满有的质朴、勤劳以及命运巨变的沧桑印痕。沃渣1940年时曾创作过一幅题为《五谷丰登 六畜兴旺》(见图4)的木刻年画,已使用过类似的构图和农民形象,但古元年画中的吴满有增大了人物比例,更加突出了劳动英雄的中心位置。与沃渣画中衣着简单、头扎手巾、并拢双脚略显拘谨的农民形象相比,古元画中的吴满有则头戴厚绒帽、身穿一件翻出毛领的新皮袄,双腿分开稳稳站立,既显示出生活的富足,又透露出一种自信稳健的精神状态。从斯坦因访谈吴满有的描述来看,这与“穿着普通的工作服”“身体结实,坚决而诚实的面孔,和善的笑容,眼神聪明和蔼,典型的中国农民”的形象相比,或许存在外形上的差别,但实际上是基于相似的精神面貌做出了提升。换言之,比之于“形似”,古元可能更注重捕捉这种“神似”的真实性。与沃渣画中的普通农民相比,古元画中的吴满有则更能代表边区通过革命翻身、生产致富的新农民形象,这也更符合在大生产运动中应运而生的“吴满有运动”这一典型政治的内在诉求。

或许正是在这个意义上,古元的木刻年画《向吴满有看齐》得到了陆定一的高度肯定。在《文化下乡》一文中,陆定一将古元的《向吴满有看齐》作为“一个很好的范例”与“榜样”,号召文艺工作者学习。但在民族气派、中国情调、明朗快乐的画面以及对农民的热爱之外,陆定一更强调的是其中“新的内容”:“古元同志以往的木刻,都注重写生,在写生中提高自己技术的修养,而《向吴满有看齐》,则有新的内容,这就是增加了鲜明的战斗的意义。在这张木刻里,古元同志把艺术与宣传极其技巧地统一起来了。”在陆定一这里,古元刻画的吴满有具有一种政治与艺术“典型”的意义。典型的塑造所追求的“真实感”,也就不仅仅是经验的真实,而且是一种能够反映历史内容与历史发展动势的“更高的真实”。换言之,在农民观看者的真实观与审美趣味之外,解放区的劳模运动这一典型政治所蕴含的“真实性”问题也必须被纳入古元的艺术考量中。

然而具有悖论性的是,尽管并未见到有农民观众对古元刻画的吴满有形象报以“不真实”的批评,但这一借鉴“灶君画”格式的新年画思路在进一步的推广过程中,又暴露出了新的问题。鉴于“年画”这一民间艺术形式在农民群众文化生活中的接受程度与重要位置,1942年冬,鲁艺美术研究室专门成立了年画研究组,推动新年画创作。上述这类新年画创作的初衷在于以对劳动英雄的颂扬置换农民对灶王爷的迷信,然而在推广创作并进入边区市场后却引发了农民以为边区政府要供奉“新式灶爷”的误解。1944年冬,延安、陇东等地利用灶君形式画的《全家福》年画,将“古装的神神改成新装的老百姓”,用扎着白羊肚手巾的农民替换了灶王爷的形象,却很少有人买,因为“真正迷信的老百姓不买它,因为他们觉得那不像神神”,“不迷信的老百姓也不买它,因为它到底像灶君,而不是他们所喜爱的美术品,所以关中的老百姓就说:‘这是咱边区的灶爷’”,这样的年画显然“没有起反迷信的作用,倒是起了迷信的效果”。为此,鲁艺年画研究组专门组织了关于新年画的内容与形式问题的调查与讨论,并由不同的艺术工作者执笔,分多篇文章刊发在1945年4月到5月的《解放日报》上。罗工柳就曾记录下马栏的百姓对于“新式灶爷”《全家福》的议论:“公家不信神就不信好了,为啥这样糟蹋人,把灶神当二流子,扎上白手巾,强迫去生产!”“公家生产的办法可想扎了,在灶爷身上也打了算盘。”换言之,农民并非感受不到新年画背后“动员生产”的政治寓意,他们反感的是将这些新内容直接植入旧形式而导致的不伦不类,既不协调也不合理。文艺工作者在调查中发现:“群众的要求是表现他们自己的生活和生产,有美丽的颜色就好;神不神,人不人,他们都不大喜欢。”

距离古元1942年创作的《向吴满有看齐》,这场关于新年画如何利用神像格式的讨论发生在三年之后。然而回过头来重新审视这幅木刻年画,我们会发现,古元最初对“灶君画”形式的借用显然不同于1945年的《全家福》,而是包含了很多细致的形式考量。沃渣的《五谷丰登 六畜兴旺》以及后来的《全家福》皆是以头扎白手巾的劳动者作为中心形象,然而古元在《向吴满有看齐》中其实并没有直接表现“劳动”。在沃渣那里,画面中心一手执镰刀一手握麦穗的农民两侧,还各刻绘了一个怀抱大捆作物的农民,虽然着重表现的也是丰收的喜悦,但仍是以劳动的形式展现的。而古元年画中的吴满有身着大皮袄,头戴厚绒帽,双手放松自然下垂,更像是一个自信、富足、在冬闲时节安享丰收之乐的农民形象。换言之,古元在年画中选择呈现的不是“劳动”本身,而是劳动带来的财富、丰裕与安闲,是一种饱满、自足的精神形象,因此也就更吻合于“灶画”“年画”这类在农闲、节庆时分使用的艺术形式所蕴含的生活愿景与文化功能。换言之,生产劳动的意义在这里被转化为一种关于“丰裕”与“安适”的想象,而不是作为直白的动员或宣传被生硬地置入旧形式当中。正是在农民生活的经验、欲望和情理的层面,古元找到了新内容与旧形式之间的契合点。

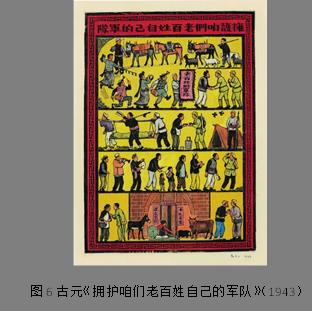

在1942到1943年间,除了灶君画的形式,古元还借鉴过多种民间年画的格式。1943年创作的套色版画《讲究卫生》《人兴财旺》(见图5)融合了对开镜像式的“门画”构图与“麒麟送子”的图式,用抱着谷子、麦穗的边区儿童取代了传统年画中怀抱幼儿的童子形象。男童手持红缨枪,女童手托白棉线,各自斜挎的背包上缀着红五星,图像顶部荷花图样团簇着红色绸带,分别书写着“讲究卫生”与“人兴财旺”的字样,将边区的卫生运动、识字运动、妇纺运动、生产与战斗相结合等新生活、新民俗的元素都融合进了画面当中。而鲜艳明朗的套色,健康、喜庆的新儿童形象与“麒麟送子”图式的结合,又迎合了老百姓对于红火、吉利、人丁兴旺等美好寓意的向往。同年,古元还借鉴凤翔年画《纺织图》的构图形式创作了套色木刻《拥护咱们老百姓自己的军队》(见图6),以一种全景叙事的方式,将画面划分为几个彼此关联的水平空间,把老百姓赶着牛羊、扭着秧歌慰劳军队、转移伤员、为战士送饭、欢送子弟当兵、帮助抗属建立家务等多个空间情景并置在一幅画面当中。整幅木刻精心刻画了32个姿态神情各不相同的人物形象,充斥着各种富含情感性的细节,例如慰劳部队时老农与战士紧握的双手,守卫村庄的战士微笑着正要接过大娘送来的饭食的瞬间,百姓和战士下意识地靠近彼此的身体姿态,都蕴含着一种军民之间彼此亲近、信任的情感关系;而为保卫村庄安扎的帐篷、担架上的伤员以及最下方图像中失去一条腿的军人,则以一种细腻的方式传达出军队为保卫群众和村庄付出的血泪与牺牲。由此,古元将旨在指导边区群众如何“拥军”这一单向的政治教育,转化为了一种“军爱民”“民拥军”,百姓与军队之间双向互动的情感过程与血肉联系,具有一种“动之以情、晓之以理”的感染力与说服力。

到了1945年春,《全家福》的创作者同期创作的另一幅新年画《拥军图》也采用了和古元相类的构图形式,却显然没有继承古元那种“入情入理”的形式内核。正如创作者自己反思的那样:《拥军图》“原来是根据拥军公约画的,这张图只告诉人家应该如何拥军,但为什么拥军是没有说明的。今天八路军和人民一同战斗生产,牺牲流血保卫人民的生命财产,军队与人民之间的关系已经是血肉不可分离的了……这样一个全面的关系,在《拥军图》中并没有表现出来。这就是从政治口号出发,而不从表现群众的具体生活出发的结果”。1945年,古元已成为鲁艺美术系教员与创作组长。在鲁艺关于新年画的讨论文章中,古元的名字虽也在集体署名中出现,但也很难辨认其中哪些意见具体源自古元的个人经验。我们也无法确证,这种推广新年画的形式困境和激烈的讨论是否也给古元带来过某种压力,但就目前笔者可见的材料,古元在1945年确实没有再创作过木刻年画。饶有意味的是,这场讨论最终得出的很多结论,实际上在古元1942到1943年的木刻创作中早已得到过成功的实践。然而在新年画的推广中,来自民间艺术传统或旧形式的木刻语汇、图式风格虽然最容易被习得,古元在新政治、新生活与旧形式之间开掘出的那种经验与情理上的关联性,却并没有得到有效的继承。这既是古元这一时期形式探索的超前之处,也是延安木刻在寻找“民族形式”过程中长久面临的困境所在。

结 语

对于古元而言,如何利用“旧形式”或如何创造“民族形式”这样的理论命题,或许并不构成其艺术实践的核心关切。如何贴近农民的生活经验、情理结构与身心感觉,才是古元在形式探索中需要面对的切实问题。对于形式的选择与变革而言,这一问题既会带来困境,也能激发创造。在这个意义上,古元这一时期形式实践的多元性或许也可以得到某种解释。换言之,古元并不是在诸如单线平涂语汇、传统年画格式或者民间木刻技法之类的某一条确切的形式道路上找到了转变的方向,而是基于这一根本问题,向各种各样的形式传统与艺术风格敞开。

艾青曾谈到古元木刻“令人感动的真实”,不仅因其“具有高度地获取物体真实形象的能力”,更因其“如此融洽地沉浸在生活里”,“如此亲切地理解了现实”。在古元1942年后的探索与转变中,无论在形式资源或技法上的选择如何,这种与农村日常生活及情理构造紧密贴合的创作机制并未发生改变,一个处在变革与建设中的乡村图景也正是由此同步地、有机地展现出来。

[本文为中央民族大学“青年教师科研能力提升计划”项目“解放区文艺中的情感政治”(项目编号:2021QNPY21)的阶段性成果]

注释:

1 6 12 古元:《到“大鲁艺”去学习》,《美术》1962年第4期。

2 周扬:《艺术教育的改造问题》,《解放日报》1942年9月9日。

3 参见胡斌《视觉的改造:20世纪中国美术的切面解读》,广东人民出版社2016年版;周爱民《延安木刻艺术研究》,河北教育出版社2009年版;高颖君《“反现代”的现代性——延安版画的艺术特征》,《美术学报》2015年第5期。

4 5 27 陆定一:《文化下乡》,《解放日报》1943年2月10日。

7 1942年5月30日,即延安座谈会结束一周后,毛泽东受到周扬的邀请,又专门到鲁艺做过一次面向全校师生的演讲。在演讲中,毛泽东指出:“你们现在学习的地方是小鲁艺,还有一个大鲁艺,还要到大鲁艺去学习。大鲁艺就是工农兵群众的生活和斗争,广大的劳动人民就是大鲁艺的老师。你们应当认真地向他们学习,改造自己的思想感情,把自己的立足点逐步移到工农兵这一边来,才能成为真正的革命文艺工作者。”见中共中央文献研究室编《毛泽东年谱:一八九三—一九四九》(修订本)中卷,中央文献出版社2013年版,第384页。

8 参见孔厥《下乡与创作》,《人民日报》特刊,1949年7月13日;葛洛《古元之路——记青年古元的一段经历》,《古元纪念文集》,人民美术出版社1998年版。

9 参见张庚《回忆延安文艺座谈会前后“鲁艺”的戏剧活动》,《延河》1962年第3期。

10 参见古元的自述及其学生的回忆文章,如古元:《没有劳动人民的气质画不出好画——古元在中央美院开学典礼上的讲话纪要》,《美术》1959年第3期。

11 郝斌:《古元碾庄艺术实践的经验》,《中国文艺评论》2017年7月。

13 靳之林:《古元同志回碾庄记》,《美术研究》1994年第2期。

14 在古元的创作谈中,“生活情趣”也是个被经常提及的概念,是“使艺术作品具有感染力”的重要因素。见古元《创作琐忆》,《西北美术》1991年第1期。

15 21 周爱民:《“马蒂斯之争”与延安木刻的现代性》,《延安木刻艺术研究》,河北教育出版社2009年版,第220、226页。

16 20江丰:《绘画上的利用旧形式问题》,《解放日报》1941年12月2日。

17 《关于年画》,《解放日报》1945年5月18日。这是一组由四位美术工作者分别撰写的年画创作总结,引文出自其中第四篇罗工柳的总结。引文中的“那”(哪)、“象”(像)原文如此。

18 蔡若虹:《鲁迅与年画的收集和研究》,《延安鲁艺回忆录》,光明日报出版社1992年版,第397-398页。

19 王朝文:《年画的内容与形式》,《解放日报》1945年5月18日。

22 1945年在总结“新年画”的创作时,罗工柳就曾提到一位乡支书看到年画上的胖娃娃后批评说:“这娃穿的是外边的洋花布,不像咱边区的娃娃。”见《关于年画》,《解放日报》1945年5月18日。

23 胡一川:《红色艺术现场:胡一川日记(1937-1949)》,湖南美术出版社2010年版,第374页。

24萧军:《延安日记(1940-1945)》(下卷),牛津大学出版社2013年版,第587页。

25 见《解放日报》1942年8月13日,原图无题,图下署名“古元刻”。

26 [美]G.斯坦因:《红色中国的挑战》,李凤鸣译,希望书店1946年版,第60页。

28 参见余聿:《关于年画利用灶爷形式问题》,《解放日报》1945年3月22日;怡庐《关于年画(一)》,《解放日报》1945年5月18日。

29 力群、王朝闻、古元、江丰、彦涵、祜曼:《关于新的年画利用神像格式问题》(力群执笔),《解放日报》1945年4月12日。

30 罗工柳:《关于年画(四)》,《解放日报》1945年5月18日。

31 怡庐:《关于年画(一)》,《解放日报》1945年5月18日。

32 实验学校通讯:《年画创作中的点滴经验》,《抗战日报》1944年12月2日。

33艾青:《第一日(略评“边区美协一九四一年展览会”中的木刻)》,《解放日报》1941年8月18日。

[作者单位:中央民族大学文学院]