【“寻找最美国门名片”专刊】 《啄木鸟》2021年第1期增刊|路尘川:人望高处 ——记“全国公安系统二级英雄模范”、全国移民管理机构首届“十大国门卫士”索朗达杰

小编说

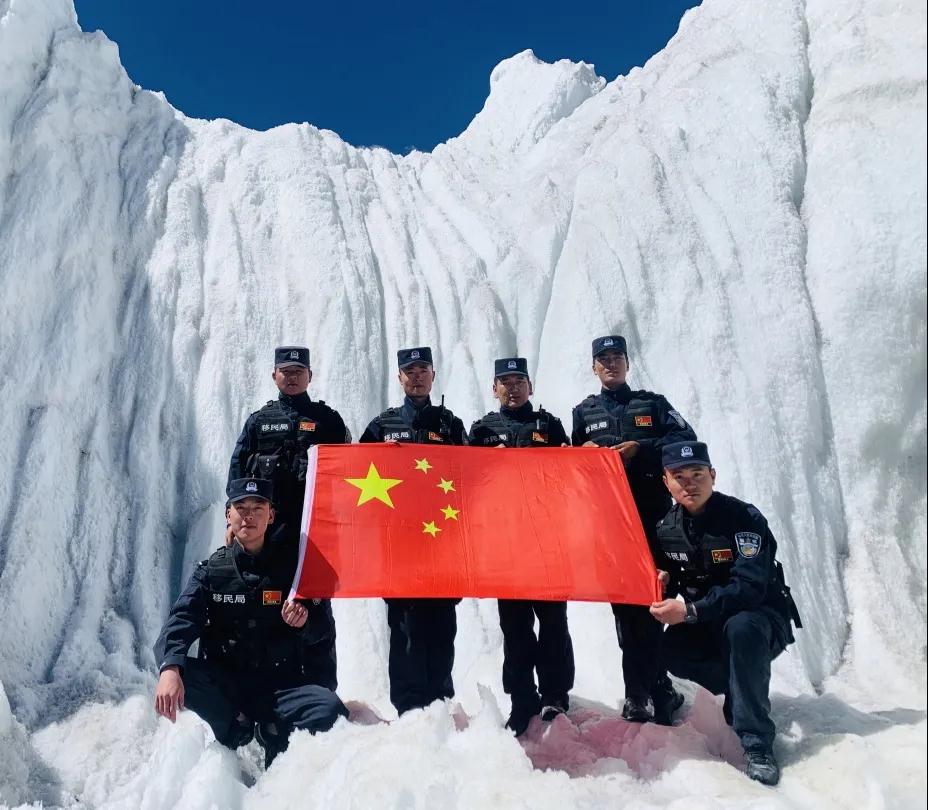

普玛江塘在哪儿?站在拉萨,随便一望,最高的地方就是普玛江塘。普玛江塘派出所,被称为“中国海拔最高派出所”,但对于值守在这里的国门卫士来说,比海拔更高的是考验!在这里,连呼吸都需要训练,连睡觉都需要抗争。曾有人说,来到这儿,躺着就是作贡献,但在移民管理警察索朗达杰的人生字典里,就没有“躺平”这个词。无燃烧,不青春!索朗达杰就像一粒火种,点燃了世界之巅的冰雪。人望高处,不畏艰险,他在普玛江塘谱写出一曲新时代移民管理警察的青春之歌。

人望高处

——记“全国公安系统二级英雄模范”、全国移民管理机构首届“十大国门卫士”索朗达杰

文/路尘川

一、欲进还退步踟蹰

子夜三时,普玛江塘边防派出所,一阵惊悸划破满室安详。直觉着一双无形大手扼住喉咙,大口急喘,耳边拉风箱般呼呼作响,五脏六腑皱成一团……黑暗间寒光一闪,索朗达杰猛然坐起,挣扎着睁开双眼。清醒的一瞬间,他终于从灵魂深处,长长地吸了一口气。

又一次,索朗达杰在深夜中惊醒。哦不,确切地说是憋醒。垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。索朗达杰揉着钝痛的太阳穴,这两句诗没来由地挤进脑中。抬眼瞥见窗外寒风愤怒嘶吼、沙石满地乱走,还真有点儿诗中的意境。想到这儿,索朗达杰混不自知地勾了勾嘴角,尽管他眉头仍然打着死结,尽管浑身冷汗未消。“垂死”谈不上,他还是个身强体健的壮年小伙儿。“暗风吹雨”天天有,这番动静也算不上惊天动地。

一切的不寻常,只因这里是普玛江塘。

普玛江塘乡,位于西藏自治区山南市浪卡子县东南部,与不丹接壤。这个乡平均海拔5373米,是世界上海拔最高的行政乡——名副其实的“世界之巅”。人们都说普玛江塘是“生命禁区”,索朗觉得这话一点儿都不是危言耸听。首当其冲是缺氧高反,普玛江塘空气含氧量不足海平面的40%,人哪怕是躺着不动也像是胸口压了块大石头。

平日里,索朗是头痛胸闷如影随形,快走几步便会气喘不止;遇见好吃的切不可一扑而上,须得吃吃停停不然顺不过气;在江塘人人都戒掉了长篇大论的毛病,否则几句之后会被自己的话噎着。江塘的夜晚比白天更加难挨,万物沉寂,气压愈发的低。自打来这儿起,索朗压根儿没睡过一个囫囵觉,每晚必然憋醒个三四回。传言有一年,部队带着警犬来执行任务,翻山路程还未过半,警犬就半道趴窝动弹不得了。生命力彪悍的警犬尚且如此,更何况万物灵长、需求旺盛的人类。

紧随其后的要数大风肆虐。眼下的七八月算是江塘最舒服的季节了,但最多也就消停个半日。中午一过,风吹石头跑,遮天蔽日的混混沌沌,风卷残云直至第二天早上。一百来斤的人,矗立风中永远是歪歪斜斜的;两百来斤的大铁门,一不留神就会轰然而倒。不得不提的,还有天寒地冻。普玛江塘的年平均气温在零度以下,最冷的时候直奔零下三四十度,泼水成冰,呵气成霜。大家开玩笑说,江塘一年里有九个月是冬季,剩下的三个月……是“大约在冬季”。缺氧高反、大风肆虐、天寒地冻如同一把把无影之剑,扼杀着这里的生命。在普玛江塘乡,人均寿命仅有49.5岁。不但不适合人类居住,植物在这里也难以存活,是货真价实的青鸟难至、千里赤地。

是夜,盘踞在索朗胸口的憋闷,久久未能散去。他索性撑起身子,扭开床头的制氧机,捏着氧气管放到了枕边。随着氧气在耳际弥撒开来,索朗睡意全无,干瞪着眼,点灯熬油直到天亮。

或许除了缺氧,他心里另有一番辗转反侧。

把气儿喘匀了,索朗达杰的侧影方才清晰起来。他天庭饱满,地阁方圆,鼻挺腮阔,肤色略显黝黑。这个三十出头儿的藏族小伙儿绝不属于以貌惊人的那一类长相,但五官周正、面相润泽,再和他不矜不伐、和蔼近人的秉性拼凑起来,让人不由得联想起“温润如玉”四个字。混在人群中,索朗绝对不属于光彩夺目的那一个。他进不咄咄逼人,退不自命清高,倒像是光华收敛的一杯清茶,握在手里温暖,品在口中舒坦,让人格外愿意亲近。但索朗又总能让人过目不忘,因为他有着一双任谁都不得不多看几眼的大耳朵。这双大耳朵长得可真是妙,不但耳轮宽阔,耳垂更是既大又厚。大学时有同窗好奇,趁他熟睡时偷偷测量过这双耳垂,直径居然有四厘米之多。大家啧啧称奇,笑着问:“这是耳朵吗?扇扇风怕不是要飞起来?”汉族同学说这是“生命力充沛,吞吐量惊人”,藏族同胞说他是“耳珠丰厚,吃喝不愁”。无论何时,大家文能动口、武能动手地拿这双大耳朵打趣,索朗从来不动气,总是嘴角挂笑,心平气和地任凭大家信马由缰。乍一看,很是诧异,这么一个温润之人跟他边防军人的身份似乎有点儿搭不上。他将如何带兵领政,又将如何上阵杀敌?

个中玄机尚不得而知。客观事实是,索朗之前的履历堪称完美。此前,他在西藏边防错那县浪坡乡边防派出所任副教导员。能在这个地方工作,还真的是挺有福气的。浪坡有着令人羡慕的亚热带雨林气候,植被丰富,风景宜人。争奇斗艳的杜鹃花漫山遍野,绵延了上百公里。工作上,索朗发展得顺风顺水。算下来,浪坡边防派出所已经是他待过的第四个边防派出所。前面积累的好几个派出所的工作经验,帮助他在浪坡不怎么费神耗力就能把工作开展得有声有色。年纪轻轻的他,早已成为所里的顶梁柱。在浪坡有滋有味地干下去,看起来是一件水到渠成的事情。

可是,平静的日子不就是用来被打碎的吗?只因一句话,索朗的命运轨迹发生改变。

那时候,支队长因为一桩案子下到错那。办案之余,支队长跟索朗闲聊了起来。支队长说:“我知道你在浪坡干得很不错。”

索朗笑得谦逊得体,眼神里波澜不兴:“都是大家的功劳。”他从不居功自傲,甚至可以说是一个谦逊到骨子里的人。在他眼里,努力皆是应该的,所得实属侥幸。

支队长拿起一根烟,意欲点燃,瞄了他一眼,说:“干得好就是干得好,用不着谦虚。”烟雾在支队长嘴角边徐徐散开,“但是,浪坡太舒服了,老在这种地方待着没什么意思。你知道……普玛江塘吗?”支队长挑着眉看向索朗。

索朗在脑中搜集关于这四个字的所有线索,发现所知寥寥。他照实回答:“不是很了解,听说好像海拔很高。”他说话语速不快,音调低沉,字字都很实在,总能给人一种憨厚踏实的感觉。

支队长停顿了几秒:“嗯。”话到嘴边,又打了几个转。“你……去普玛江塘怎么样?别浪费你的才能。”说出这句话的时候,支队长心里并没有期待一个即刻的答复。毕竟这种明知山有虎,偏向虎山行的抉择,搁谁都得掂量掂量。他只打算试探一下小伙子的意愿,普玛江塘马上面临干部缺口,又是一块极其难啃的骨头,必须物色一个得力之人。

索朗眼都没眨一下,说:“可以!”

支队长心头一颤,惊得燃烧的烟头差点儿掉下来,暗自赞叹:好小伙子,不畏艰险,迎难而上,真是可造之才!支队长趁热打铁,说:“快快!打个请调报告上来。”

这事在西藏边防传为一段佳话,索朗就这么自告奋勇地,于2016年6月调任普玛江塘边防派出所副所长。要说这个选择有点儿懵懵懂懂,却也是偶然之中存在着必然。那时候的索朗,对普玛江塘是个什么样子并没有清晰的概念。他琢磨着,西藏这地界他从小到大也生活了几十年了,之前工作的派出所也都属于高海拔的地区。江塘之“苦”能苦到哪儿去?无非是海拔高一点儿、条件艰苦一点儿、山头光秃秃一点儿罢了,估计跟他老家差不多的样子。别看索朗这个人对别人温和宽容,对自己却无比较真儿。小时候,爷爷常说一句藏族谚语,教他做人要像“拧铁丝”,认准方向不撒手。这成了他一直以来不破的信条,在工作上尤其要跟高标准较劲,唯恐辜负他人的期待。对普通同事尚且如此,更不用说这番询问是出自支队长之口。从那年支队长入选“十大边防卫士”,他就被索朗敬为偶像。不管是组织上对他勇挑重任的厚望,还是偶像对他“更上一层楼”的期许,他都不可以辜负,绝对不能够说“不”。索朗达杰豪情万丈地翻山上了普玛江塘,誓要“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”。

没承想,到了地方傻了眼。要在这喘气都困难的地方建功立业,索朗觉得自己还真是有点儿“太天真”。刚踏进江塘派出所的那一刻,索朗心里就七上八下打起了鼓。他仿佛走入了一处被人遗忘的角落。院落里满眼皆是苍白,没有别的颜色,空气中也闻不到什么生命的气息。一排低矮营房没精打采地立在院中,墙面上爬满了鱼鳞般的斑驳,伸手一碰就会七零八落。民警们稀稀疏疏地散落在四处,各自找点儿事情打发时间。可以说是要什么没什么。而他第一次露面,就闹了个大红脸。

那时,索朗提着行李步入营房。没在办公区看到人影,倒是营房深处的宿舍里传来阵阵嘈杂声。“嘿,别挡着我,我要去救我兄弟!”“快快快,大干一场。”一间大宿舍里,横七竖八地散落着四张床,靠墙的书桌旁,挤着三个战士。当中那位,手下噼噼啪啪快速敲击着键盘,指挥着电脑屏幕上的游戏人物在奔跑中躲闪和射击。簇拥着他的两位老兵,热火朝天地冲着屏幕指指点点,时不时调侃几句:“你就吹牛吧,你兄弟已经凉透了……拿两把喷子攻楼,你是不是傻?”

“我是索朗达杰,新任副所长。”嘴张了又闭,闭了又张,还是忍不住出了声。其实,索朗在一边已经观望好一阵子了,可这几位心无旁骛地玩着游戏,完全没有意识到他的存在。

“所里就你们几个人在?”

当中的那位慌忙起身,说:“副所好,我们都以为您晚点儿才能到呢。教导员在隔壁,他一直高反很严重,不怎么能动弹。驾驶员洛桑喜欢开着车四处跑,现在可能一脚油门奔冰川去了。司务长旺庆买菜去了。家里就剩我们,没什么事,搞一下……战术训练。”说话的这位战士外号叫“包子”,是派出所的炊事员,瘦高个,长脖子,一双小眼滴溜溜乱转。他看似一副文弱书生相,却生来一张巧嘴,逮谁跟谁逗贫,是派出所的活跃分子。

“你们这个内务可有点儿不像话。”这样的“工作氛围”让索朗浑身不适应,但他初来乍到,什么情况都不熟悉,不方便挑理。但是看到宿舍里连床铺都摆放得乱七八糟,一向好脾气的索朗也忍不住加重了语气。索朗待人温和,但不等于没有底线。他一向把军人的职业荣光看得至高无上。再偏远,这里也是边防部队,他们是现役军人,怎么能连一点儿起码的纪律性都不讲?索朗环顾一周,宿舍一侧的墙壁上间隔有序地悬挂着四台输氧设备,跟医院里面经常见到的那种氧气管类似。很显然,宿舍原本的格局,应该是四张床铺横列,每个床头正对着一台输氧设备。

“要不,我们这样子摆?也方便你们出入。”声到手到,索朗撂下行李,拖着床铺就移动了起来。

“那个……副所……”

“啪塔,啪塔,啪塔……”没想到新来的副所长手比嘴还快,话不多说,直接撸起袖子干了起来。几位民警在索朗迅猛异常的动作中瞬间石化,半晌才反应过来,纷纷伸手阻止,却已经来不及了。“啪塔,啪塔,啪塔……”顷刻之间,洁白的床单洇湿一大片。

包子小眼一翻,嘟囔着:“唉,屋漏偏逢连夜雨哟……”索朗顺势抬头,只见房顶有好几处渗水,正在淅淅沥沥地滴着雨。他窘迫地说不出话来,一双硕大的耳朵烧得通红。

教导员闻声而至,和煦着一张脸打圆场:“看菜吃饭,量体裁衣。因地制宜啊,因地制宜。哈哈。”教导员拉索朗坐下,絮絮叨叨解释了半天。江塘海拔太高,很多事情允许特事特办,大事化简。平日里派出所业务不多,辖区内偶尔走访一下,有警情就处理。但几年下来,也遇不到什么正儿八经的案子,都是些鸡毛蒜皮的小事儿,要么是村民之间喝了酒打起来,要么是夫妻之间吵架拌嘴,还有就是谁家的牛偷偷跑到谁家的草地上偷吃。这里虽说是在边境线上,但咱们国家跟不丹还没有正式建交,所以基本没什么人来往。教导员一言以蔽之:“这里工作说难也难,说不难也不难。身安不如心安,屋宽不如心宽。”

初上江塘的日子里,索朗忙着跟残酷的自然环境做生理性对抗,自顾不暇。教导员作为援藏干部,期满就要离开了。

“这屋以后归你住了。这两盆花也交给你了。”教导员将宿舍清空,整装待发。顺着他手指的方向看去,窗边端正地摆放着两盆君子兰。“以后啊,这里的一亩三分地,你全权负责。”索朗听说,这是江塘派出所的传统。君子兰当初是第一任所长带过来养的。后来,每一任所长在交接工作的时候,都会把它们传给下一任主官。

索朗手指摩挲着叶片,说:“怎么看着有气无力的?”细细打量这两盆君子兰,各有六片黄中带绿的叶子,看上去没有什么光泽,摸上去刺刺拉拉地不顺滑。

教导员说:“这两盆君子兰就没怎么长过。一直就这么几片叶子,也从来不开花。”

“没救了吗?”索朗倒是个养花种草的高手。自家种植的君子兰苍翠茂密状似元宝,一片片叶子昂首挺立像趾高气扬的士兵。

教导员摇头:“大家都感慨,这两盆花的寓意是,在江塘活着已属不易,不能奢求太多。”

临走,教导员一步三回头:“不是流行一句话吗?在普玛江塘,躺着就是奉献。组织上派我们驻扎在这里的意义,我的理解就是两个字——坚守。就像这两盆花一样,戳在这里,就够了!”

言犹在耳,索朗眯起眼睛打量着窗台上的两盆君子兰,心里泛起层层波澜。真的只是躺着就够了吗?日子随遇而安“躺”着过,今天跟昨天一样,明天跟今天也一样,怪不得这里成了被人遗忘的角落。躺得久了,心也就麻木了,大家也就忘记了来这里的初衷。

然而,在索朗人生的三十多年里,从来就没有躺着过。并没有太多人知道,索朗是个孤儿。他十六岁那年,父母因病相继离世。从小到大,他是靠养母资助完成学业的。在索朗的生存法则里,要活下去,就必须站着,还要马不停蹄地奔跑。小时候他拼命学习,毕业了他努力工作,一来是总觉得亏欠社会太多,要懂得知恩图报;二来是自知不能停下来,必须足够优秀,才能留得住眼下的资助,才配得上别人对他的好。他哭不得,只能笑;输不起,只能赢。索朗感到迷惑,他过去从来不躺,也不知道未来要如何躺。迷惑之外,他更是害怕。他害怕碌碌无为,如同一派枯木败草;他害怕配不上资助他、鼓励他、提拔他的那些殷殷期待;他害怕雄心壮志在日复一日的虚耗中消磨。

来到普玛江塘,他本想更上一层楼,怎么看着是要竹篮打水一场空。难道这一步,他走错了?

可是不躺着,又能怎么过?人们常说,生活太苦,苦得都活不下去。可是再苦,能苦得过普玛江塘?江塘的苦,是躺着也苦,站着也苦,吃着也苦,睡着也苦。众生皆苦。在这里,人们耗尽心力只为活着,为了活着本身而活。而追求活着之外的事,都会徒增生理负担和精神痛苦。想在这里成己成事,可真有点儿与天奋斗的意思。

明明是台“永动机”,却硬生生被束住了手脚。索朗是进亦忧退也愁,不知何去何留。他可真是狠狠地将了自己一军。