它讲的是电影行业但对行业全无尊重

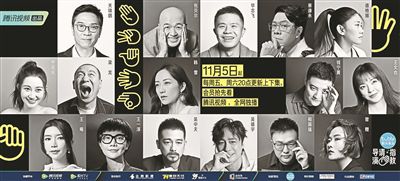

电影艺术的表达,承载着创作者的思考与情绪,讲述着创作者的故事与情感。而在被表达的同时,电影也不可避免地被解读,在呈现到观众面前的那一刻起,它便不再只属于创作者。这样一种文艺作品的体裁,在最近,通过《导演请指教》再一次被搬上了综艺,并在电影行业引起轩然大波。

虽然电影可以通过网络、电影院抵达大众,但更多的时候它只是大众娱乐消遣的选择。真正大量观影,甚至研究电影的人仍然是少数,也就是说,最核心圈层的受众是小众。

而综艺的核心是娱乐,尤其是对于网络平台综艺而言,它的逻辑核心必然是流量,而获得这样的流量就势必需要通过各种方式破圈,获得更多人的关注与点击。

因此对于《导演请指教》这样一档讲述电影的综艺来说,其首要任务就是破圈,而破圈最有效的方式,就是传递情绪。毕竟情绪是最直观、最有效且每个人生而有之的东西,它就像流量密码一样,在各类综艺里长盛不衰。看《导演请指教》的前几期,从传递情绪这一个维度来说,它成功了。它一层又一层,一环套一环,极富戏剧手法地让参与和观看了这个节目的人血压升高。

第一幕,找到一个“小丑”

从《导演请指教》宣传开始,被它选中的小丑就已经被当作王牌亮了出来——作品“斩获”了豆瓣电影最低分的毕志飞。这可不是什么好名声。

这种选角逻辑其实非常简单,就是找来一位“每个人”都知道他很差的人,毕竟黑红也是红,还有话题点。节目关于这个人的刻画,后续走向无非两种:一是找到各种各样的人来印证这个“差”的印象是对的;第二,展现出始料未及的反转,让观众发现这个“差”人身上竟然隐藏着不为人知的光芒。这两种方式显然前者更容易实现,而《导演请指教》也不出意外地走了这个路线。

从选人环节开始,毕志飞作为导演就处处碰壁。先是被参加节目的所有演员拒绝,只好起用备用演员。到了片场,从剧本会到走戏,一路被演员消极抵抗甚至排挤,好像没有人愿意跟这个“臭名昭著”的导演沾上边。在这一段里我们没有看到一个导演,只看到了一个对自己不自信,被演员牵着鼻子走的“剧组工作人员”。

而到了现场,毕志飞所经受的则更让人唏嘘:被主持人问为什么演员不到场支持他;被李诚儒这个毒舌工具人说他拍的不是自己的作品,是投机取巧;被影评人质疑他作为电影方向的博士,中国电影史没有学好,甚至现场让他列举原作导演呈现过的经典里具有“东方美学”的镜头。一套组合拳下来,沿用李诚儒之前在某演技类综艺里说的话,就是让人看得“如坐针毡、如芒刺背、如鲠在喉”。

我们都知道,就毕志飞以往的作品来讲,他其实不应该出现在这个号称“扶持新导演”的综艺里。但一部综艺为了流量,请他来又显得那么恰如其分。他就像那个在脸上涂满颜料,供人取笑的小丑。他存在的意义,就是把每一个人,不管是评委还是观众,抬到高处,让他们居高临下地看他,通过踩踏他的尊严享受廉价的成就感和自我认同。那个人是毕志飞也好,张志飞、李志飞也好,无关紧要,他颜料下的那张脸,那张脸下的人做着什么事,都无关紧要。重要的是节目需要这么一个工具人,黑色幽默直接拉满。《导演请指教》的导演,可能比节目中的很多导演,都懂得怎么导演。

第二幕,制造争论,越多越好

我从来没有见过有这么多架好吵的综艺。

首先是影评人和制作人的表现,导演是电影学院出身的,批评你技术运用过多不知所云;半路出家改行当导演的,说你技术不行瑕疵太多。走文艺片风格的导演,说你的片子节奏慢看不懂,不值得拍出来;走商业片风格的导演,说你故事都讲不好,安排没有逻辑。以制片人身份参与节目的王晶为商业片导演撑个场,就说你“王晶不做王家卫”。

另一边,导演可以反过来解释我的电影就是很好,话里话外暗示,你不喜欢就是你没看懂。他甚至可以跟影评人阴阳怪气,说自己拍得不好是没有上完影评人的课,上完了可能会进步。换句话说就是:知道了,别说了,我跟你学的电影,下回我要是还不行,那你也不怎么样。

这种导演、制片人、影评人之间无休止的争吵,简直就像为观众量身打造的闹剧。它满足了所有看客最喜欢的事——看专业人士掐得死去活来。掐架的人越专业,旁观的人越容易置身事外,“吃瓜”就吃得越快乐。然而我们不能说这些争吵是不对的,因为争吵的根源,每个人都拿着不同维度的标准在评价同一部电影,完全没有能够成体系、对接起来的系统化标准,吵起来也是理所当然。

第三幕,树立一个敌人

《导演请指教》显然不打算让观众只做一个高高在上的看客,毕竟,情绪的火必须要烧到观众身上,让观众同仇敌忾地来节目里发泄情绪才能保证流量。然而怎么能做到这一点呢?很简单,把他们捧起来,再给他们一个敌人。

节目很聪明地赋予了现场观众一个特别的权利——“离席键”。如果你不喜欢这个作品,按下离席键,积累到一定数量以后这个片子就会被停止播放。拥有这样权利的现场观众,自然会觉得自身有一定高度,是最有话语权、决定权的人。在他们行使自己这项“至高权利”的时候,“敌人”出现了。

在第一期里,梁龙导演的短片在影评人和普通观众里呈现极大的两极分化。影评人普遍比较喜欢,而普通观众并不买账,因为按“离席键”的观众太多影片中断了放映。于是影评人开始替梁龙鸣不平,表达自己对短片的喜爱,用了很多华丽艰涩的语言来形容,甚至有影评人说影评人的职责就是去引导观众理解电影,隐藏之意就是,你看不懂,所以我来教你怎么看电影。

观众的愤怒来得自然而然:看电影明明是一个人人都能参与的活动,人人都有权解读,凭什么需要别人来教?每个人都有自己的好恶,为什么需要你来修正我的审美和感受?

这下不仅是现场的观众,屏幕面前的观众也被卷入了这场“观众与影评人”的矛盾之中。因为现实中,这样的事就时刻在发生。观众不喜欢的片子,影评人喜欢,还经常用普通人看来华丽且艰涩的语言去赞美,一个书袋接着一个书袋地掉。平时你说你的我说我的,井水不犯河水就罢了,现在影评人居然想要当面“修正”普通观众的审美,让人如何不愤怒。

就这样,《导演请指教》在观众对“敌人”讨伐的愤怒声中成功获得了一小波流量。但它想要的破圈,迟迟没有到来。

到底“哪里不对”?

不同于演技类和歌唱类综艺选手的表现好坏比较直观,观众乐于观看,导演拍的片子好不好,可以评判的维度太多且不够直观,同时又需要留给观众更多的时间去仔细品味,不符合现在观众对时间短和节奏快的需求。所以这档节目想要留住观众进而破圈,实在难上加难,结果可能也就是像现在一样,仅仅在“影视行业”里引起轩然大波。

而另一个理由,在于《导演请指教》的“不尊重”。

拍的是电影行业,却没有丝毫对电影行业的尊重。赛制上来说,首先,两三天拍一部体量在15-20分钟的电影短片,就不符合创作规律。我们不排除有天纵奇才,可以高质量地在这个时间段完成一部很好的作品,但对于大多数人来说,电影剧本的打磨、各方的筹备,所需时间远不止于此。

其次,节目给现场观众在公共空间可以随意停播一部自己不喜欢的电影的权利,对所有台前幕后的创作者都是极大的不公平和不尊重。“我不同意你的观点,但捍卫你说话的权利”,到这个节目里就变成了“我不喜欢你的观点,所以你没有说话的权利”。这种观感上的不适即便观众本身可能难以察觉,但仍然会作用回节目本身,让人隐约厌恶。

再者,电影和所有文艺作品一样,并不存在标准答案,所呈现的模样、所引发的评判,始终被时代、作者经历、个人体验影响着。影评人危笑在节目中说,梁龙的作品好是事实,这句绝对化的表述就让人感到不适。另外,节目可以“明码标价”地设立一个比较硬性的标准,比如说这次希望选择更商业的导演,却不应该明里暗里迎合大多数人对商业片的喜爱,用商业的标准去挤压文艺片的空间;解读者可以自由辩论,但是节目却不应该让解读者拥有切断创作者表达的权利。

最后,《导演请指教》宣传节目的立意是扶持新导演,然而参与节目的导演中,真正需要扶持的人有多少?关锦鹏这样功成名就的导演不是,毕志飞这样的工具人不是,包贝尔、韩雪、蔡康永、吴镇宇、王中磊的女儿王文也、名导张元的女儿宁元元这些自带资源的“新导演”也不是。真正够得上这个宣传语的导演将将占参赛者的三分之一,还要在节目极限的赛制里挣扎,跟资源型导演拼。

电影行业能重新复苏,更多的新锐导演能出现,是每个人都希望的,但通过这样过分关注流量而非关注导演本身的综艺是否能看到电影更好的未来,还要打一个问号。《导演请指教》后续能不能把已经歪了的路子走正,也要打一个问号。