我写作就为说出那些无法扑在你怀里哭诉的话

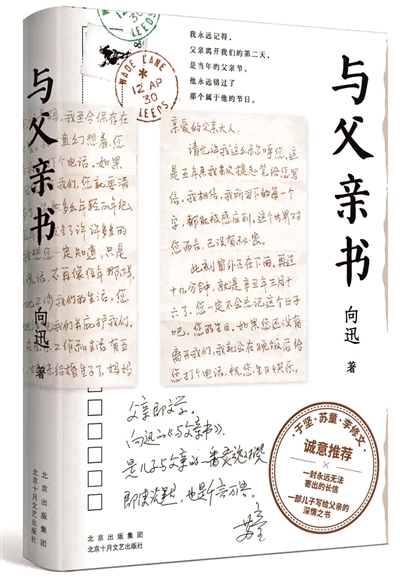

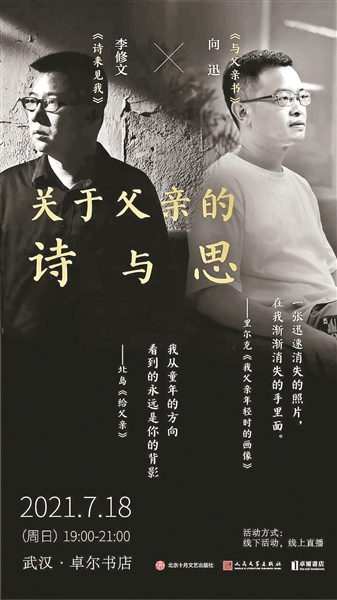

主题:关于父亲的诗与思——关于向迅《与父亲书》

时间:2021年7月18日19:00

地点:武汉卓尔书店

嘉宾:向 迅 散文作家

李修文 作家、影视编剧

用自己的写作 让父亲重新诞生一次

李修文:向迅这本《与父亲书》,是以父亲为主体的散文集,有许多人之为人的难关、要害,和退无可退也进无可进的地方。尤其在父亲晚年身患重病那样一个关口上,当一个人走到生命尽头,人的尊严是如何呈现的?这种被动的呈现既要靠一个儿子对父亲真正的体恤,同时一个作家也要有足够的审美、足够的力量,把那样一个左右为难,生也不得死也不得的父亲精确表达出来。这都体现一个作家细致丰富、非常阔达的能力。我在为这本书写的推荐语中讲:“某种程度上,向迅是用他的写作,使他的父亲又重新诞生了一次。”父亲在儿子的追怀、体恤、静穆中,重新出生了一次。

下面请向迅来谈一谈写作的缘起,以及创作当中的一些历程。

向迅:今天到武汉来,在百度上查看地图,这个地方好像离同济医院很近。我父亲生病之后在同济医院度过了半年时间,所以今天到这里感触还是比较深的。这本散文集的写作前后跨度五年。最早的一篇是我父亲生病的时候,我陪护结束回到江苏,把一些细节性的东西记录下来,当时的预期是一部长篇非虚构作品。但直到现在有些事情对我来说,都还是不能完全去面对,所以后来没有写下去。现在收录在这个散文集里面的有两篇文章,就是从长篇非虚构里面拿出来的。

李修文:《与父亲书》是这半年以来,我经常出差时在高铁上看的一本书。许许多多细节都非常打动我,最打动我的是后来父亲下楼很困难,他嘴里不断发出若有似无、类似号子般的声音。年轻时大家做工力气不足时,工友们一起喊出号子来,那是面对生存艰难,要自己给自己打气,从困难中诞生出来的声音,深深长在我们生命中。当年的父亲,他面向的是无尽的、广阔的生命,是许许多多的可能性,也可以说他面向的是希望,是眼前还未展开的生活——只要通过我的努力和奋斗,我喊出号子来鼓舞自己的生命力,我就可能帮助自己、帮助家庭创造一个有质量的人生。但是当人生将尽,他的生命力受到极大限制,当他下楼都非常困难的时候,那是他面向无能发出的吼声——面向一切人生的根本局限。我们看到当生命在生死存亡之间,一个个体到底经由什么样的撕扯,最终又经受住什么样的痴缠,最终呈现出什么样的存在。

我看到这些细节的时候感动泪目。我们写文章有一个非常重要的功能,就是人生是复杂的,黑白之间、彩色与无色之间还存在着许许多多幽微暧昧、难以描述的地带,这就是我们的人生。我们的人生有时候很难用简单的是非曲直、道德与非道德来清清楚楚把它表明出来,其实这就是这个文体最高的责任和使命,或者说也是它的最大资本。恰恰在这些方面,我们这几十年的散文,好像没有获得一种本质的进步。所以向迅那么冷静、客观地呈现出复杂的片断、细节,来激发我们的主观想象力。他作为一个呈现者,会使我们自行脑补一个细节到一个细节、一个人生片断到另外一个人生片断。我们作为一个读者,作为一个感受者,要自发完成这种主动性,这是非常棒的。

新一代的散文作家 已经重新出发了

李修文:我还特别感动一点是,他不是卖惨式的写作,而是非常冷静、客观。美国华裔著名文学评论家、从故纸堆里打捞出张爱玲、沈从文的夏志清先生讲,中国文学非常不同于西方文学的地方在于,西方叙事往往笃信人类必然承受、超越我们要经受的苦难。而中国文学之所以有魅力,之所以有其他民族的作品不能替代的生命力,恰恰在于中国人感受到这个世界上注定有许多困难、悲剧使你没有办法承受或者超越,因此生命才被称为真正的悲剧。如果每一次我们都有办法、有能力把它超越过去,请问我们还能体察出真正的悲剧吗?我们还能真正地活在眼见的悲剧中、重新出发建立一个日常生活或者我们内心里的自我吗?中国文学在这些方面做出了非常杰出的贡献。我们不能说向迅的这本书是这样一条道路上多么杰出的样本,但事实上他行走在这条道路上。

这本书很多细节、很多篇章迷人的地方在于,我承认这种失败,我承认我父亲的身体、我父亲今天所遭遇到的生命的阻隔与中断,这种戛然而止,是无论我作为一个儿子,还是作为我父亲的主体,都没有办法去超越、克服的悲剧。在这个前提之下,我们并不是非常简单地“他多么有生命力”“我是多么坚强乐观”,不是,父亲的胆怯、惊慌、恐惧,甚至他观察到父亲蜷缩着、恐惧着,有大量这样的细节描摹。这就是生命力,我们的生命力并不体现在所谓的乐观当中,我们承认这种恐惧,承认我们沉浮于人类缺陷这样一个事实。经由一个作家的描述,经由这个儿子的重新发现和打捞,我们会发现一个独特的父亲——一个既等同于其他的、居于广大无名之辈当中的一员,同时又是被其他父亲影响、不能被取代的父亲,我们看到他准确地被呈现。

我们认同作为一个生命所要面临的事实,我们既不是一味地向上,也不是一味地沦落。我们平静注视着我们的生命和存在,从这样一种漫长的凝视出发,致力于去发现每个生命虚弱的时刻,致力于去探讨在这样的时刻里人之为人的可能性。这就是这本书以及更多作家们近些年来视角越来越丰富,因此带给我们越来越多宽广的体验、越来越辽阔的文本的原因。所以我感到新一代的散文作家,事实上他们已经重新出发了。

我不知道向迅怎么看,接下来写散文你会怎么样去写?有什么样感兴趣的题材,或者会做什么样的思考?可以交流一下。

向迅:刚才修文老师提到苦难叙事,当我们生活中面临亲人遭遇重大疾病可能离你而去的事情,当你亲自用笔书写的时候,你会不会写一些苦难?很多人写的时候可能带泪,我觉得这是不可取的。我也没有想赚取读者的眼泪,就是想客观真实,呈现我父亲生命中的那些时光。

今年修文老师在我们杂志开了一个专栏,写他童年的事情。修文老师的童年也遭受很多苦难,但是我们看他的散文,最后超越了苦难,他的人生是有升华的。鸡汤文可能就是赚取读者的眼泪,而真正写文章要超越贩卖苦难这个心理。

我们书写父亲是为了维系历史的一个任务

向迅:父亲作为一个普通的中国农民,可能他的生命逝去就逝去了,就像我们周围很多人逝去一样。除了亲人每年中秋和过年会想起他们,其他时刻他们都是被遗忘的状态。村庄也好,城市也好,每天都有很多人在逝去,我们能够想起谁呢?所以我想为父亲写点东西,不能让他像我们村子里其他人一样消失就消失了。我在后记中说,我们写父亲是为了维系历史的一个任务。因为我们的历史是一代接一代人延续下来的,我们每个人的父亲都是其中一环。

我们是一个大家族,我曾准备挖掘家族的故事,给家族写一本书。但在做田野调查的过程中发现,很多前辈细数自己三代以上的亲人,经常说不出他们的名字。当时我就有紧迫感,随着时间的流逝,关于父亲的很多细节我可能也会忘记。我现在回忆父亲在同济医院、在家里的细节,很多都想不起来了,现在很后悔没有当时把它如实记录下来。

刚才修文老师也说,我渴望写一个不一样的父亲。虽然我们每个普通人,生活遭遇、物质生活可能比较雷同,但是作为一个生命个体,他在这个世上肯定有自己独一无二的地方。写出不一样的父亲就是我想把父亲最真实的一面体现出来。亲情散文为什么容易受到诟病?就是因为我们可能对亲人会手下留情,对他进行美化、修饰,把他一些不怎么光亮的部分隐藏起来。而我尽可能地把最真实的生活呈现出来,包括我父亲很多不是英雄的一面,面对疾病他的胆怯、恐惧。这才是一个真实的父亲。

李修文:就像向迅刚才讲的,我今年在《雨花》杂志开了一个专栏,在回忆童年的过程当中,许许多多对童年的感受被激活了。而这种被激活,这种回望和关照,某种程度上一定是带有想象、虚饰,乃至于审美的部分。在我看来,恰恰因为这种回望、关照,记忆被重新拼贴和组合。有一句话说:“新闻结束的地方,文学开始了。”这恰恰是文学的要义。经由这样的重新发现,我们这样的一个人或者我们这样一个文本到底可以何去何从?

当这个念头涌现之后,实际上我诞生出一种态度——通过这次写作我完成一次清洗。比如我小的时候在乡村,因为父母在城里工作,经常是今天在这家,明天在那家。一个传统的被认为像田园诗般、桃花源式的父慈子孝的乡村,我当然见识过。但是,就像向迅写作中呈现的,那个抽空我们全部抒情、赞美以及肯定他人能力的那个乡村同样存在。

比如我小时候老是念念不忘一个疯子。他当然是真疯,但是中国很多心理有疾病的人,实际上是间歇性的精神病人,时好时坏。因为我们无法认定他什么时候是好的、什么时候是坏的,他居然拿他的疯狂要挟大家。他本来是不幸的人,可是当他迎来清醒的时刻,作为一个人来讲,我们当然要祝愿他迎来了正常。可是在正常当中,他的疯狂马上得到胁迫他人的合法性,他顿时用自己的疯狂给他人造成极度的压迫,他甚至每天进村的时候都会喊,你们注意,哪家的疯子回来了。

父亲说如果病好了 回去把花园建设好

李修文:我们行进到现在,每个人作为成年人,当我们面临这个世界的诸多难处,我们有没有可能持续不断地因为恐惧、因为过多的想象产生也许是过度的回响,来产生不断的对峙?我们有没有可能重新得到某种正解?同时我也想,那样一种童年生活往往给我们内心造成一些不快,甚至是创伤,我们有没有可能通过这样一次写作,清洗完我们的内心,让我们真正和过去说一声再见,说一声“你好,你走你的,我走我的,我们互不相送”。我们总是有过多的痴嗔,过多的贪恋,过多地依存于伤痕,以使自己所谓的成功、前进变得更加其来有之。我们如何平静地跟自己过去经历过的生活,既平起平坐,又不再互相纠缠。

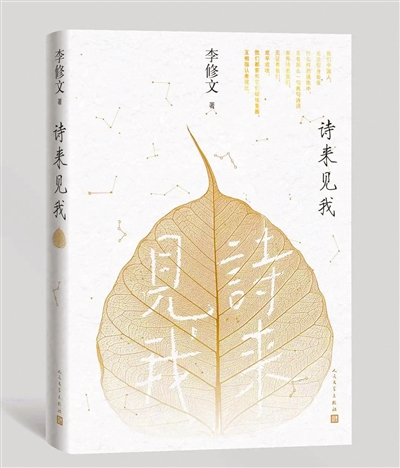

我写这本书,包括写《诗来见我》,说到底出发点非常简单,就是在疫情当中,重新觉得“文章千古”这句话变得多么重要。在相当程度上人和人之间要变成一座孤岛的时候,我们如何救自己、我们如何说服自己现在的生活仍然可以活下去?如何在文章中找到各种各样的前贤、先辈?先辈经历过的种种苦楚,如何跟我们的生活来印证、来重叠?我们又从这种印证和重叠当中,能够受到什么启发,以鼓舞我们更加平静,更加能够与自己和解,更加能够接受看起来兵荒马乱的世界?这就是我通过写作所得到的一些教益。

向迅:写这本书,其实是为了走近父亲,为了了解、更理解父亲。我父亲就是一个没有什么远大理想的中国农民,一辈子就是养家糊口,再建一栋房子。但是我在写作过程中发现我父亲还是有理想的,即使在他生病的最后时刻,他还对我讲说:“如果病好了,回去把花园建设好。”因为我们家有很大一个院子,父亲是很爱花儿的人,他走到全国各地都会收集喜爱的花种回去。现在我们老家的花园每到春天都会姹紫嫣红,不仅是我家的花园,所有我们家族的院子里都有开花。

我们小时候家里因为是农村,条件不是很好。很多时候交不起学费,就会怪父亲:“学费也不贵,怎么交不起?你们怎么没有志气?”后来我反思,父亲其实是挺伟大的人,他自己没有读过什么书,却把几兄妹相继送到读大学。我后来了解到,我父亲是特别聪明、很有才华的人,如果他能多读书可能会是一个艺术家,因为他真的无所不能,周遭的事情,基本一看就会。母亲为什么会嫁给他,就是我外婆觉得父亲会手艺,养家没问题。

刚才说到“和解”这个词,我和父亲每次打电话的时候,真的没什么话说。和母亲我能说半个小时、一个小时都可以,但是跟父亲最多五分钟、十分钟就没有什么话说了。有一次记得很清楚,父亲在电话里说,“怎么跟我没话说?”父亲离开后,我那段时间总会梦见父亲,梦见他还活着,在心里面留有一个很重要的位置给他。卡夫卡曾给他父亲写信,说:“我写作就是说那些,我无法扑在你的怀抱里哭诉的话。”我写《与父亲书》可能也只是一个开头,后面还有许许多多关于他的事情,可能还会写。

把复杂的父亲呈现出来,这样的写作才更具意义

提问:请问向迅老师,在《与父亲书》中,您的父亲是一个无名的父亲,但在阅读过程中我看到自己父亲的影子。您怎样理解这里面无名和共鸣的关系?

向迅:这个问题很难回答。我们的父亲作为个体的人,在大历史背景下都是无名之辈。数千年以来,世界上古今中外我们能说出名字来的,其实少之又少,极大部分人都是无名之辈。雁过留声,但人消失可能就不存在、被遗忘了。为什么要写?就是想把这段情感留下来。

李修文:我帮他补充两句。这就是文学书写的价值和意义。我们的历史里充满了战胜者,充满了他们的功业、他们的成就。但是我们看一下历史书当中有没有父亲?可能会有,但也多是在政治权谋人生、浩大历史进程中那些标志性事件当中,比如九王夺嫡,父子相残,这时候中国式的父亲就存在了。某种程度上,在中国的文学作品,尤其在我们的历史书里,一个生命意义上的父亲一直是抽空的,这恰恰是历朝历代许许多多写作者给后世造成的匮乏。

为什么中国人老是不会做父亲?因为在我们的文学作品中并没有太多的父亲。我们有的只是战胜者、胜利者。这就是我们今天作为一个作家,以及像《与父亲书》这样作品的意义。当我们要面向未来、面向现代、面向更加广阔的民族道路的时候,我们应当有人从细部开始入手,重新建立那些无名者的角色,使一个可能的父亲来到我们的生存当中,而不是来到我们的神龛上只供我们膜拜。所以这就是这本书的,或者说更多的像向迅式的写作的意义。

提问:都说最亲密的人往往最难写,我们跟自己的父亲、跟自己家庭的牵绊都非常深,您如何客观写出一个真实的父亲?一般可能要把自己剥离出来,把自己作为第三者,有一种拿自己开刀的感觉,好像重新审视一样。您在书中说自己花十二分力气去写,我想知道多出来的两分力气是什么?在写作过程中会不会有非常痛苦的时候?

向迅:我先分享王安忆写她父亲的一篇文章,名字叫《父亲从哪里来》。其中写到,她说我们最熟悉的人可能被忽略掉,因为我们在生活中面对的是柴米油盐的事情,我们可能把父亲的情绪给忽略掉了。这就产生一个问题,我们对最亲近的人,我们自以为对他了如指掌,无所不知;但我们在写作的时候发现对他真的是一无所知。我们真正了解他吗?真正了解父亲母亲吗?写特别真实的事情,的确需要勇气,因为需要打破传统散文中对父亲的歌颂式的写作。我觉得那种写作是虚伪的写作,我想呈现一个人的多面性,把一个复杂的父亲呈现出来,只有这样的写作才更具有意义。

(整理/雨驿)