致敬阿巴斯·基亚罗斯塔米 布满地雷的地面 千百棵树开满鲜花

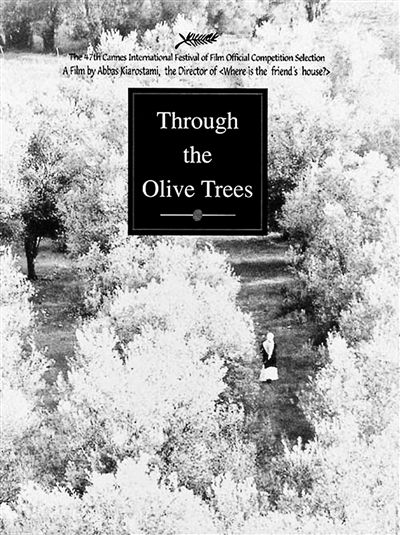

《橄榄树下的情人》

《樱桃的滋味》

日前,“电影大师阿巴斯·基亚罗斯塔米回顾展”亮相上海艺术电影联盟。阿巴斯2000年之前执导,且都经过数字修复的22部短片或长作,集中面见中国观众,规模可谓罕有。不过这也只是他创作的冰山一角,不足以引领观众抵达其自成一体的丰盈天地。

阿巴斯作为备受黑泽明、让-吕克·戈达尔、马丁·斯科塞斯等电影大师推崇的电影大师,创作涉猎除去电影,还有诗歌、摄影、绘画与设计,均颇有建树。他的艺术表达不仅勾连波斯文化敬畏自然与生命的传统,更以孩童般的纯净目光,打量伊朗以及意大利、日本、非洲等国家与地区的现实土壤,揭示人类“生生长流”的证据。

谈及艺术,阿巴斯曾说,“诗歌和电影、绘画和文学,它们教会我很多东西,并将我引向新的方向,其中包含了美”。某种程度上,他的艺术作品,尤其那些使用精心设计的形式装载简单至极内容的诗意电影,也帮助无法“生活在别处”的普通观众,重新审视自身与日常世俗生活的关系,洞悉被灰尘蒙蔽的真相。这些真相由连绵的疼痛写就,但是片刻的欢愉也会交替出现,正如他的一首短诗,“布满地雷的地面/千百棵树/开满鲜花”(本文提及诗句均出自《一只狼在放哨——阿巴斯诗集》)。

1

[信封上一张邮票

画着一个大笑的小孩

那封信

来自一个愤怒的女人]

孩子是阿巴斯早期创作版图里的绝对主角。可是这类电影,并非传统概念上的儿童片。纪录片《小学新生》《家庭作业》、剧情片《体验》《结婚礼服》、概念短片《课间休息》《有序与无序》等,镜头对准的虽说多是孩子,但孩子只是他用于探讨儿童教育、公共秩序、阶级差异等社会议题的“由头”。不过,展现儿童与成人之间的矛盾时,他的立场非常明确,坚决地站在儿童这边。

他不少电影里的孩子,既天真烂漫又固执独立,与满面愁容的大人形成鲜明对照。他们无法理解成人制定并遵守的社会规则,只会听从本心,用自由质朴的观念指导行动的脚步,去做他们认为必须完成的正确事情。常被大人教育的他们变相告诫大人,应该学会从或明或暗的规则中挣脱出来,以简单直接的方式与他人及世界相处。

早在1970年的处女作短片《面包与小巷》里,阿巴斯便用一则寓言告诉观众,孩子难以依靠成人的帮助,化解人生路途上的危险,只能自己想办法应对。小男孩手拿面包、脚踢石块回家时,被小巷深处冲他吠叫的狗挡住了去路,他尝试跟在戴着助听器的老人身后躲过一劫,但老人很快进了家门,狗依旧盘踞在前方。男孩急中生智,撕下一小块面包让狗享用。狗瞬间与他成为朋友,摇着尾巴护送他回到家中,并在他家门口蹲下,等待下一个儿童。

此后,儿童在求助成人无望或者被成人刁难的情况下,以或顽皮或执拗的方式独自上路,成为阿巴斯多部电影的主题。

1974年的《旅客》,热爱足球不爱学习的小城男孩卡齐姆,是父母头疼、老师讨厌的“坏小孩”。为了看一场在德黑兰举办的伊朗国家足球队的比赛,他偷窃父母的钱财之外,还与好朋友合演双簧戏码,用一台功能已然损坏的相机,借拍纪念照的名义,骗取不少比他们年幼的小学生的零用钱,同时卖掉了自己视若珍宝的足球和微型球框。一番折腾,他凑齐了路费与门票钱,半夜瞒着父母坐上了开往首都的巴士。

1987年的《何处是我朋友的家》,伊朗偏远山区柯盖尔的小学生艾哈迈德准备写家庭作业时,发现把同桌穆罕德的作业本带回了家,想起课堂上老师就穆罕德的作业问题发出的严厉警告,如果穆罕德再因写作业犯错误,就会被学校开除。他虽然不知道穆罕德的家庭地址,仍然决定要把作业本还给穆罕德,并向母亲说明了事情的严重性。但母亲认为他在编造外出玩耍的借口,不但没有答应,还给他安排了各种杂活,打乱他写作业的节奏。母亲让他去买面包,他灵机一动,拿上穆罕德的作业本溜出了家门。

不过与《面包与小巷》里男孩轻松地化险为夷相比,这两部影片中的小主人公没那么幸运。他们在困境面前吃了不少苦头。卡齐姆没能通过售票窗口买到球赛门票,花高价从黄牛手中拿到入场券。比赛进行时,疲惫不堪的他正与一群底层劳工一道,躺在球场附近的草坪上酣睡。艾哈迈德在他与穆罕德的村庄之间两次往返,问了许多路人,终究没能找到穆罕德。大风肆虐的冬夜,他忍受着寒冷、饥饿与困意,完成了两份家庭作业。

人生路上充满坎坷,付出不一定就会有回报。阿巴斯似乎在用影像,提醒凭借一条门缝张望社会的孩童,注意外面有个残酷的世界。然而与此同时,他也向小朋友指出,心怀善意、心无杂质地活着的必要。《何处是我朋友的家》里也有男孩遇狗的一幕,但情节走向与《面包与小巷》截然有别。带着艾哈迈德寻找穆罕德的空巢老人,虽然没能让艾哈迈德如愿以偿,却带领他从狗的身边走过,并送了他一朵无名小花。而次日老师检查作业时,迟到的艾哈迈德及时给穆罕德递上作业本。惶惑不安的穆罕德逃过了老师的惩罚,也看到了那朵夹在作业本里的小花。

由是,阿巴斯虽然自称无法进入罗伯特·布列松营造的光影世界(他说看过的电影只有50部,特别喜欢的仅有费德里科·费里尼的《大路》与《甜蜜的生活》),但需要承认的是,他的小主人公与布列松镜头下的成人,属于同一类人。《死囚越狱》中的弗朗西斯、《乡村牧师日记》中的年轻牧师,都在难觅希望的迂回道路上,做着并不渴求他人认同的孤胆骑士。

2

[当我回到出生地

一棵棵桑树

正被相识的人

砍掉]

阿巴斯中后期影片考察的对象,分为两个层面:一是人类社会里的成年男女,他们逐渐取代儿童,成为他作品的主角;二是自然景观下的动物、植物与看似无生命的物件。

《生生长流》《随风而逝》《十段生命的律动》里尚有儿童的身影,儿童也依旧在用他们的方式,娓娓道来让成人羞愧的朴素真理,但《特写》《橄榄树下的情人》《樱桃的滋味》《合法副本》《如沐爱河》等,说的却是世界各地的成年人的困惑。这些困惑带有普遍性,既有紧密关联社会现实的物质与情感问题,也涉及生与死的意义。

每个成年人曾经都是儿童,可悲在于绝大多数成人,早已不具备用简单的方式、乐观的态度解决麻烦的单线思维,熟练掌握的技能往往只有无事生非与小事化大。《橄榄树下的情人》中的女子,虽然像男人爱她般爱他,但囿于家族信仰与社会习俗的约束,一直没有回应男人的求婚。《樱桃的滋味》中男人的身份与自杀的原因,阿巴斯尽管没做交代,但他一心求死,仍然看得观众心有戚戚,禁不住结合自身的经历,猜测他遭遇了怎样的难关。

或许正因成人与儿童属于泾渭分明的两类物种,阿巴斯后来的电影,结局常是开放式的,不像早中期的影片,有着明确的指向。《橄榄树下的情人》中那对一前一后穿过茂密橄榄丛林的男女,可能成了夫妻,也可能就此别过。《樱桃的滋味》中的男人是否走出了黑暗,也有两种甚至多种答案。

《伍》《24帧》等影片,则让地球上的各种物体,避开人类的视线,在天地间自生自灭。《伍》里的第一段影像,呈现三个岩石上的海鸥蛋,被起伏不定的海浪吞噬的过程。海浪在阿巴斯2017年的遗作《24帧》里,也把一根树枝,冲断成为一长一短的两截。

本质上,上述两个层面属于同一纬度。人类与社会、自然本应和谐共处,但成年人的贪婪,总在破坏社会机制的运转、自然生态的循环。《24帧》里被汽车的紧急刹车声吓跑的群鸟、随着电锯声倒地的参天大树,与《何处是我朋友的家》里被奔赴城市生活的亲朋抛弃的老人、体现波斯文化传承却渐渐无人问津的手工木门,《生生长流》里被城市工程师嫌弃的乡村风景、高处才有的手机信号等,一起说出伊朗民众乃至人类整体,当下的生存图景。

阿巴斯创作主旨的改变,一方面与他后来离开效力多年的伊朗青少年教育发展协会(该协会合作的首位电影导演是阿巴斯,制作的首部电影是《面包与小巷》,推出过《小鞋子》《白气球》等众多儿童片佳作)有关,也是1979年爆发的伊朗革命以及紧随其后的多年混战,改造社会结构、影响艺术家表达的必然结果。

但与创作较为激进、直面现实之痛的其他伊朗艺术家——比如《电影万岁》《纯真时刻》的导演莫森·玛克玛尔巴夫、《一次别离》《推销员》的导演阿斯哈·法哈蒂等相比,阿巴斯又显得十分温和。他从没正面渲染过战乱与苦难,只是一次又一次地把目光投向乡村,借助尚且未被人类毁坏的山丘、麦田、树林、道路等风景,抒发对于国土的热爱。

3

[风

朝着

它想去的方向

把鸟儿吹往

它不想去的方向]

创作手段上,阿巴斯擅长将纪录片的纪实与剧情片的虚构共冶一炉,为的是从寻常现实中,萃取出闪光的真实。他认为:“真正的纪录片并不存在,因为现实不足以成为建构一部电影的基础。拍电影总是包含某种再创造的元素。每个故事都含有某种程度的编造,因为它会带上拍摄者的印记。它反映了一种视角。”

《伍》中海鸥蛋被大海吞进腹中的经过,并不属于上天眷顾的如实记录,而是阿巴斯与同事对着无数枚鹅蛋拍了八个小时,又花四个月将有效素材剪辑成十几分钟成片的结果。

他的“乡村三部曲”,形成了虚实结合的套层结构。1992年的《生生长流》,作为阿巴斯化身的导演,在1990年的伊朗西北部大地震过后,带着儿子前往重灾区之一的柯盖尔,希冀找到《何处是我朋友的家》里扮演艾哈迈德与穆罕德的两位小演员。他们在沿途看见的不止地震的杀伤力,还有劫后余生的人们重建家园的信念。忙着架天线收看世界杯的村民,失去50余位亲人仍然按照既定计划完婚的一对男女,都让父子俩,尤其是父亲感慨又感动。

两人是否找到两位小演员变得不再重要,废墟中已有勃勃生机。就像秋冬季节迁徙的鸟儿,虽然飞离北方属于不得已,但它们刚在南方落脚,便会勤奋筑巢安家。

1994年的《橄榄树下的情人》,可以视作《生生长流》的“幕后纪录片”。男女主角从《生生长流》的片场走出,新婚夫妻的关系便宣告结束。他在戏里按照导演的要求对她“发号施令”,戏外却无人将他指导,只能“低声下气”一遍遍央求她勇敢接受他的爱意。而为剧组搬运鲜花道具的两名男孩,尽管没有表明身份,但观众一眼就能认出,他们正是《何处是我朋友的家》中的那对朋友。

阿巴斯1990年取材自社会新闻的《特写》,愈发让人真假难辨。失业工人萨布齐恩是导演莫森·玛克玛尔巴夫的忠实观众,他认为莫森的电影具有人道主义情怀,照亮了他那贫困不堪的生活。他冒充莫森并在取得一家富人的信任之后,俨然真的成了一名导演,忘我地投入进与这家人排练新电影项目的工作。同时,他也用假身份,获得这家人的金钱资助。几天后,萨布齐恩的真正身份被一名周刊记者曝光,他被送上法庭。

《特写》拍摄萨布齐恩的受审过程之外,阿巴斯还找来这家富人、记者等当事人,与萨布齐恩一起“复现”了事情的经过,并让莫森介入其中。萨布齐恩得到富人全家的原谅,走出法庭大门,看到站在门外等候他的莫森时,激动地抱住偶像失声痛哭。紧接着,莫森用摩托车载着萨布齐恩前往富人家,并在路上帮他付钱,买了一盆粉红色的菊花。

有趣的是,莫森1996年执导的《纯真时刻》,也在当事人的参与下,再现了某个充满悲剧色彩的历史情境。当事人记忆深处象征对抗的手枪与匕首,最后被扮演他们的演员,换成了具备和解意味的面包与小花。

回到《特写》。结尾萨布齐恩和莫森在路上断断续续的交谈,属于阿巴斯的有意而为,为的是避免煽情,给听不明白的观众留出深入思考这个意味深长的故事的空间。

至于带给观众的启示是什么,阿巴斯并没言明,而是将其藏在跟着摩托车拍摄萨布齐恩和莫森的汽车的车镜之中。作为曾在《生生长流》《橄榄树下的情人》《十段生命的律动》等多部阿巴斯电影中出场的重要道具,车镜除了提供另一种观察静止与流动的风景,或者说日常生活的角度,启发观众从细节中发现生命的真谛,也让记录与虚构、电影与生活、导演与观众、表面与真相,构成镜像关系。

这是《特写》以及阿巴斯的诸多电影,远比新闻报道或者现实人生真实动人的根本原因。他以摄影机为笔,改写了电影的叙事法则,循着我们习以为常甚至已然麻木的语境,遇见书写渴望与梦想的全新词语。