“反启蒙”之下的“寓言化”乡村 ——贺享雍与赵树理对比之三

内容提要:贺享雍和赵树理一样试图把中国乡村在其叙事中建构成为一个“寓言”,他们的寓言都是内在于乡村的,“反启蒙”是“乡村寓言”的现实“所指”,寓言的“能指”却是整个乡村的生存。寓言可能包括“发展”,也可能拒绝“发展”,赵树理是以传统为主体的“发展”寓言,贺享雍是茫然的现实寓言,其承载的乡村“主体”似乎不再被任何一方认可,变成了无法凝聚精神力量的寓言碎片,而赵树理的身影宛如从历史通向未来的一线星光。

关键词:贺享雍 赵树理 乡村寓言 反启蒙 道家

贯穿整个20世纪的“启蒙式”叙事把中国乡村默认为“他者”,是与现代西方的“文明”相对的“愚昧落后”的东方,启蒙化叙述人或隐含作者是一个先知式的存在,带来“现代”和“先进”的思想,给乡村带来划时代的革命,但其提供“帮助”的前提是乡村要放弃以前所有的道德规范和文明的规则,完全接受另一套文明系统,即西欧式的文明,形成典型的杰姆逊所言第三世界国家的“民族寓言”1。这种“寓言”明显是否定性的,因为它本质上是“自我他者化”的,杰姆逊即直接认为中国的阿Q是鲁迅建构的一个自我否定性的典型“寓言”形象。而贺享雍和赵树理一样放弃了启蒙式“民族寓言”建构,避开了对乡村的歧视和压制,也就从根本上避免了叙事话语对乡村的扭曲。

一

从中性或客观的意义上看,“寓言”意味着一种个体的“升华”,它是人类“大叙事”冲动的表现之一。从杰姆逊的意义上看,“寓言”在功能上相当于一种“集体无意识”的载体,里面包含着更多的“意识形态素”2。简言之,“寓言”产生于“大叙事”欲望的投射,它放大个体的存在价值,从个人的欲望上升到群体价值,即扩大自己的存在感,把个体的存在变成群体的存在,把个体的意识融入到集体意识,与人类存在的独特的精神性相结合,个体能就此从群体获得巨大的能量,同时在现实物质世界获得更多的实在化利益——当然也正是后者让大多数“寓言化”的人物变成人类文明之“伪”。

“第三世界”的现代小说是杰姆逊所说“民族寓言”建构的集中之地。如“风景”的产生即是“寓言化”的重要手段之一。“风景”问题的产生,“去风景化”策略的出现3,表现出贺享雍和赵树理的创作理念与现代小说原则的龃龉,其根本原因在于叙述人/隐含作者的立场。为农民的细细“算账”更彻底地“暴露”了两人的立场。他们都是把乡村写成了与现代“寓言”不同的“寓言”,寄托了另一种大叙事的努力,形成了赵树理式“反寓言”。

鲁迅以降的“启蒙”式“民族寓言”的叙述人一般是启蒙知识分子,对中国人的“品格”作自我批判式的“观看”和展示——如阿Q、祥林嫂、孔乙己、闰土。即那个“启蒙”的对象一定“被观看”,观看和批判的发出者一定是启蒙知识分子,而“第三世界”的乡村恰恰是“民族”特性的集中地,所以乡村一定是“寓言”所否定的重镇。赵树理算是“民族寓言”的异类,在“去风景化”策略之外,贺享雍和赵树理一样,采取了与“民族寓言”不同的叙事视点。从这一点看,可以说赵树理树立了中国式“乡村寓言”的典范,其重要特征之一就是乡村内部视点的确立,它是以乡村为主建构的叙事表层,其视点极少转换,一直以乡村为中心;所有的外来力量都被视为“外来者”,且处于乡村的观察之下,即是“被看”的状态。如《李家庄的变迁》中视点始终定位在乡村和农民那儿,从整个文本来看,是焦点大部分时候聚集在农民铁锁身上,但却不是铁锁在叙述,而是叙述人跟着铁锁走,像聚光灯一样,铁锁到哪儿故事就到哪儿;铁锁被李汝珍逼迫远走他乡后,叙述人在讲述铁锁与地下党相识的间隙,不时加入李家庄的二妞和冷元等人描述李汝珍破坏乡村的恶事,丁玲、周立波、马烽和孙犁等解放区作家笔下的“党代表”式外部视点始终没有出现。但小说中又有一个光辉的地下党形象小常,他一直“被看”“被说”,功能却非常重要:他给了铁锁关键的“革命启蒙”,指导铁锁加入革命并回乡领导革命,发动群众召开控诉大会,恶霸汉奸李汝珍被群众杀死,革命获得胜利。但小常却一直没有作为主要人物“上场”的机会,甚至他的牺牲都是被农民转述的。从外部启蒙视点来看,来自乡村的眼光正是来自深渊的“凝视”——一个理应驯服且蒙昧的“他者”居然也有此睿智且深邃的眼光——此眼光的产生给“启蒙”眼光的“反震撼”也正在此,赵树理成为“启蒙”队伍的异质化的存在也是必然的。赵树理的乡村叙事更神奇的地方在于,《李家庄的变迁》的叙事进行到大结局的关键时刻,“主人公”铁锁居然消失了,变成一个“无名”的村长来总结革命的胜利成果,这使农村青年在党“启蒙”下的“成长”功效被大大削弱。这种安排,或者正是隐含作者把乡村与道家之小国寡民式存在或者群体化存在相结合的产物。从道家来看,万物贵在无名,“无名”才与“无为”最近,才能达到“不可说”与“不可名”之“道”的境界——对于底层农民则是活得更“安全”。

由此可见,赵树理很可能以儒家的方式建构了一个道家式的“乡村寓言”。对于乡村叙事,在立足于农民和传统伦理方面赵树理是极致,至今几乎无人能及,他的小说既有宏大思考也有入微细节,成为真正的有“家”有“国”的乡村“寓言”,此种“寓言”与“启蒙元话语”下的“民族寓言”有着本质的不同,有着真正的“民族性”和“乡村特质”;赵树理的“乡村寓言”是杰姆逊批判的第三世界“民族寓言”的反面,是完全正面的建构,是真正地思考中国乡村未来走向。赵树理之后,贺享雍则用着非常细腻的笔触,详细地记录当代中国乡村的方方面面,而且也是从乡村本身出发,从这一点看,贺享雍是对赵树理的继承和有益补充,也可以算是一种中国本土化的民族国家“寓言”。

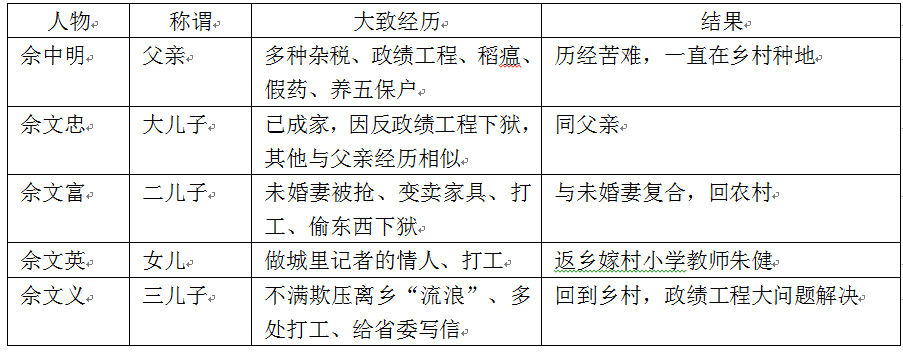

贺享雍在叙事视点的选择上与赵树理高度一致。他的小说采用乡村内部视点,意味着拒绝“启蒙式”的外部视点。“启蒙者”在贺享雍的小说中会时时感到来自乡村的“凝视”,这样的有了某种“自主性”的乡村,似乎有些让外来者恐惧,因为他们看到的不是柳青式被外来者表述的“驯服化”乡村。贺享雍小说最厚重的是《苍凉后土》和《土地之痒》,展示了农民对土地的最深沉的眷恋,两部小说的叙事视点都一直在农民那儿,和赵树理的叙事建构一样;而且贺享雍的农民都不是“个体”,而是群体,他们很少有“成长”的痕迹,而是以个体代群体式的生存,小说集中描述农民在各种环境下的生存与挣扎,他们以土地为根,应对所有的苦难。如《苍凉后土》中老农民佘中明一家是叙述的焦点,几个儿子作为家族的分支把乡村的挣扎伸展到中国社会的各个领域。《苍凉后土》中一家两代人的苦难经历见下表。

由上表可看出,小说绝大部分是从乡村的角度,讲述改革启动几年后乡村面临的各种问题。小说展示的都是非常现实的场景,没有理想也没有幻想,就是以血肉之躯对抗各种力量对乡村的压榨。在这儿似乎也看不到任何“乡村寓言”的色彩,因为一切都太形而下了。实际上,这仍然有很高的“寓言”性。因为贺享雍在此表达的不是佘老汉一个人或一家人的命运,而是整个乡村,佘中明一个人实际就代表着一个家族,家族再投射到整个农民群体,其意识形态意味并不因为过于现实而减少,农民的基本诉求一直是群体意识中的主导。在这里,贺享雍把自己的“意识形态素”投入文学的阐述,形成了新的文学“无意识”;“无意识”之中是他自己的立场,即他的“群体无意识”,它与荣格的民族化的“集体无意识”有所差别,一个民族内部可能由于多种多样的利益关照而必然分成无数群体,每个群体都有自己的利益诉求和基本规则,这些东西形成某种理性化的表述,就成为群体意志,即“意识形态”的雏形。由于“意识形态”首先是“集体化”或“群体化”的,融入了意识形态的“普遍化”的叙事话语就成了“寓言”。贺享雍正是把留守乡村的农民的意识形态融入文学叙事,从而形成了与赵树理有承继关系的“乡村寓言”。

有一点要注意的是,贺享雍的叙事中有“寓言”,但却几乎没有“主体”。因为所有农民的努力都是想保证正常的劳动和正常的收获,而不是要获得什么“现代素”。乡村就像一个原始功能的“工会”或“农会”,发挥着最原始的意识形态的功能。之所以称为“原始”,是因为他们不反抗,他们只是“自发”地忍耐所有来自外部的压力和破坏——这或者来自中国道家式的“无为”式存在观,或者正是“启蒙”竭力批判的“看客”心理的源头。这也正是中国式“乡村寓言”的特色,和中国的儒家传统一样,没有现代式的个体,只有集体,或者个体融于集体之中。另一方面,由于乡村中自然个体的本能所驱,逐利仍然是农民的“本质”特征之一,因此乡村的困难之处在于,农民在外界的引力作用下,总有一种“离心力”,而非向心力。就是说,即使在“前现代”的文明规则之下,农民寄于乡村,也是一个不得不发生的结果,他们也会被城市利益诱惑,试图进入城市,拥有相对丰裕的物质生活。如佘老汉的女儿佘文英,作为青年一代她更倾向于消费主义式的存在,她觉得乡村没有“出路”,想逃离乡村,作为一女性,她采取了最直接的方法,即嫁城里人,之后干脆做了一名记者的情人,试图借此永远离开乡村,实际上结果却很悲惨,她不过是做了城里人的“小三”,不但一无所获,在道德上还丧失了立身之本。她的“追求”看似有些现代“主体性”,但她要的不是现代的“自由”和“爱情”,不是作为一个“人”的真正的“个体价值”,而是本能化的物质,“主体”仍然飘渺无踪。

对于脱离乡村,按现代经济规则“致富”的农民,隐含作者也会加上足够多的否定修辞。存在于《土地之痒》《大城小城》《民意是天》《盛世小民》《是是非非》等多部小说中的农民企业家贺世海,由贺家湾进入城市经商之后,可以说富甲一方,与政府关系也左右逢源,可谓后现代消费时代的“成功人士”,但隐含作者对他却心存“恶念”,总以上帝之手指挥叙述人让贺世海承受男人的各种“屈辱”。首先是写他性开放,女秘书必是“年轻高挑”,既是诱惑又是罪恶。对于乡村,其又是乡村式对“性符号”化的另一种表述,实际是指向消费主义下女性非常自觉地把年轻的身体作为交换工具,以谋求更大的“消费”商机。其次他还必然有情人,男人有钱就变坏是道德“铁律”,果然,他有了个年轻漂亮的小情人;隐含作者必然不让他有好结果,果然他就被年轻情人设计骗了一套房子和很多钱,而且这个情人又用贺世海的钱包养“男小蜜”,产生多重包养关系,形成完整的“情人消费链”,让贺世海这个大企业家绿帽连连。乡村的“性禁忌”要比城市更严格,“成功者”对这一禁忌的破坏是对乡村伦理和宗法制度的严重挑衅,虽然当今社会无论从法理还是道德上都已经对其无计可施,但隐含作者根据现实将之虚构成因果链完整的故事,加上有明显倾向性的否定性修辞,就在文学世界中把其“寓言化”,使其成为某个意识形态的载体:“寓言”意味着从个体到群体的转换,批判个体实际指向对群体的否定。虽然隐含作者“手下留情”,没让他“坏”到底,他致富后对乡亲们还是相当照顾的,宗族的血缘带来的“集体向前”趋势还是存在的,但隐含作者借他的道德“堕落”来昭示经济世界与乡村伦理的相悖,表达了对西方利益化“发展”道路致使乡村走向败落的强烈批判。

二

贺享雍的小说也有一些采取了外部视点,如《遭遇尴尬》采取了乡村基层干部的视点,由几个干部轮流讲在乡村基层管理中的种种艰辛,并以蒙太奇的方式进行组接,给人多声部叙事的感觉。这种讲法既古典又超前,古典方面类似14世纪启蒙之初的《十日谈》,《十日谈》本身就有“解构”之意,不过指向的是教会,《遭遇尴尬》也预设了某种“解构”,最终却指向现实主义式的关怀,即他一直关注的乡村往何处去的问题。再者,从整体上看小说也没脱出乡村,仍然借基层干部讲述困顿中的乡村。就是说,虽然偶尔有外部视点,其叙事仍是“内部化”的,那些基层干部身份的叙述人也是一个乡村出身的基层干部,实际与贺享雍自己的身份类似,而且基层干部集体叙事的重点还是在表现乡村。这些类似“党代表”的故事内叙述人虽然是“外来者”身份,但叙事中却没有以外来的启蒙视点或精英视点轻视或压倒乡村的意图,而是采用了另一种视点来表现“本真”化的乡村。赵树理也写过外部视点的小说,如1943年之前的《催粮差》,以乡村收税官为视点展开叙事,但这个来自官府的“外来者”并未成为一个有效的视点,充满嘲讽的修辞实际否定了他存在的所有价值,即这个“外部”实际是被否定的,究其实,赵树理采取外部视点的目的正是批判外部对“内部”的无知和忽视。贺享雍的《青天在上》中也有很多外部视点的片段,直接描写县乡基层官员的所为,但这些所为都不是“好事”,多数是官员之间的勾心斗角,为了保住官位而丑态百出,且无视百姓的利益。即使是在对基层官员最有“善意”的《遭遇尴尬》中,实际也处处暗含着对“外部”官员世界的批判,比如以钱书记的视点讲述的农民自己毁林事件,尽管农民没有受到惩罚,基层官员都受了处分,但并不是公安部门对农民的保护,而是因为村民过于“团结”,知道借“法不责众”之“人情法”逃避法律制裁,因此拒不交代带头人是谁,公安部门无计可施。其实问题的关键仍然在基层干部,农民自己毁林,是因为自己村的树林一直被邻村的村民偷伐,这属于利益分配问题,应该是“人民内部矛盾”,如果有个有声望的人进行调停,均衡一下村际的利益,应该就能解决偷树问题。但地方官员不作为,不但不去解决矛盾,反而踢皮球、看笑话,结果导致了村民自己毁林的后果。事件的表述目的实际仍然是对“外部”的否定,隐含作者暗暗地把同情式的修辞加给了农民。因此从叙事视点的选择上看,贺享雍和赵树理一致,都巧妙地把外部视点“异质化”,变成乡村的“反动”。这种效果通过对外部视点加以明显的贬义修辞来实现,甚至不惜让叙述人直接否定“外来者”,达到了无限否定的反讽效果。就此贺享雍与赵树理的立场也不谋而合:通过“外部”的偶尔“聚焦”,恰恰是否定了外部,也正是对内部的加倍肯定。

总之,贺享雍的叙事是通过内部视点的正面修辞与外部视点的负面修辞,表达了他的乡村立场,也确立了他的“乡村寓言”的赵树理指向。贺享雍作为赵树理的乡村立场的继承者,相当能够代表“后革命”时代乡土叙事的某些重要特征。

贺享雍面对现实的文学想象是复杂的,但总体指向乡村内部。在“内”与“外”之间,贺享雍更愿以农民中的一员来发声。贺享雍小说的价值更多地在小说主题方面,或者说是隐含作者所建构的深层结构。贺享雍叙事世界中的人物被取消了现代感,他们没有“成长”,只是以受多方压迫的人生经验为基础,执着于近于静态的生存,从来也没有谁有过“今必胜昔”“前途光明”“希望在前”“未来可期”的想法,整个主题背后是不确定性,这个“不确定性”不是量子理论意义上的,而是面对权力社会和必然动荡的无奈。如在《土地之痒》中,老农民贺世龙跟其他农民一样一生都在生存中挣扎,他没有资格谈现代,只能是生存伦理的一面镜子、一个样本,亿万个这样的农民组成了历史大背景。他的存在本身就是一个“乡村寓言”。同时,贺世龙的存在相对于乡村既是“前景”也是“背景”,他在《土地之痒》中为了土地和劳作挣扎之时,他是实在的“前景”,在《村医之家》和《青天在上》等小说中,贺世龙就成了乡村背景。这种把人物融入背景的方式与《水浒传》相似,正是中国古典小说的经典叙事方式之一,赵树理也大量使用这种“群体化个体”的人物塑造方法;要说差异性,贺享雍与赵树理相比,似乎缺少了对现代之维的那种超越感,但贺享雍的小说中有着对现代及“后现代”的强烈反思,这应该是消费主义时代给贺享雍的独特经验所致。

另一方面,从叙述动因上看,贺享雍的知识分子身份是后来获得的——不是出身知识分子家庭而是地道的农民家庭,也正因为他是非“根正苗红”的“启蒙”出身,才保持了乡村最后的尊严,没有以各种启蒙式的浪漫或革命式的空想,把乡村改造成各种“元话语”的膨胀之地。从人性的复杂来看,乡村被“启蒙”式“浪漫”蚕食,大多数情况下是启蒙知识分子的“无心”之错,少数时候则是精英的伎俩,但两者对乡村的危害是同样的。贺享雍和赵树理一样,最反对的是把乡村当成实验田,再心安理得地把对乡村的破坏表述为人类理想的“代价”。尤其是在当前“启蒙元话语”和“消费主义元话语”的双重控制之下,贺享雍很明白“发展主义”式的“寓言”拯救不了东方,更拯救不了人类,只会让人类更加暴露堕落的一面。

贺享雍批判时代的方式,应该是对杰姆逊“民族寓言”的补充,贺享雍提供的正是第三世界“民族寓言”提供的“发展”道路的恶果展示。进一步说,生活在“后现代”时期的贺享雍不像莫言那么看透了权力的“本质”而坚决否定权力,他似乎批判乡村外的一切,但又一片迷茫,作为一个知识分子,他时常置身千年的“风景”之中,但周围却又是一片混乱的“凄凉”。

这又是一个多么美丽的夏夜呀!半轮上弦月高高地悬挂在深蓝色的夜空上,繁星闪闪烁烁,大地上无处不流泻着如水的月光星辉。南风款款地吹,送来浓郁的秧苗、玉米苗的清新气息。蛙鸣阵阵,蝈蝈声声,溪水悠悠,这一切多怡人呀!

但是,如果哪位诗人要歌咏这美妙的夏夜,可千万别忘了在这生动的背景上,还有三个垂着头,拉着板车闷闷行走的庄稼人,以及那车轮碾压在泥土上发出的单调、沉闷的声音。

这可以说是寓言式“风景”或者风景式“寓言”,代表着贺享雍的“乡村寓言”的无奈和无解。“单调”“沉闷”的修辞以“代言式”的投射完成了贺享雍的乡村寓言。“苍凉”的“厚土”似乎很难再找到希望,作为一个知识分子的启蒙式的抒情已经破碎,情怀不再,只余千山无路的迷茫。

三

贺享雍在“民族寓言”之外,继承了赵树理的乡村想象,试图建构另一个中国化的“乡村寓言”,但在时代的挤压之下,却带来了一个无法凝聚精神力量的碎片化的“寓言”。

当前的时代,作家们面对的是无解之城与无解之乡,原子化的时代摧毁着任何整体化的思考。这并非某个国家或者某个群体的问题,而是人类权力与欲望造成的痼疾。赵树理的美好想象已经没有实现的可能。对于贺享雍这样的真正乡村作家来说,赵树理只是一道星光,他带来的不是本雅明的“弥赛亚之门”,而是微弱、渺茫且“不及物”的期待。其实在赵树理的时代他的“乡村寓言”就没有实现的可能,城市和乡村的对立必然造成乡村被剥夺,赵树理当时看到的只是革命的权宜之计,而他以为那就是永恒。他没看透强者对弱者的剥夺其实是人类社会的必然。没有哪个人、团体、政党、国家能彻底解决这个问题,因为我们面对的必须是人类自身。个体只要有理想,就必然陷入欲望、利益和权力的大网,在其中挣扎和毁灭。消费主义时代人类的欲望不断膨胀,“低效率”注定被抛弃,乡村正首当其冲。当前城市的痼疾,正是欲望的集中与泛滥,且不断为其制造各种合法性的理由,甚至把这一切个体式的欲望“真理”化,即个体的就是真理的,形成“原子化”“真理”观,形成后现代消费主义一统天下之后的“意义化”,即从一切的“无”中寻找“有”,甚至制造“有”,把很多其实无意义的东西变成有意义的东西,并标上天文数字的价码,如字画、钻石、古玩珠宝,还有比特币、电子游戏、P2P、各种虚拟社区等,甚至包括时间、空气、情绪和星际旅行,制造了一个消费至上的永远为“有”的世界。城市与乡村的对立类似“有”的世界与“无”的世界的对立。当前社会是执着于“有”,而鄙视“无”,以“无”为耻,真的“无”要合法存在就要想出“有”的托词,把实际对人类无意义的东西变得“有意义”的目的只是获得利益。而乡村是以“无”为本而求“有”,而其“有”也只是存在而已。

如果从天人合一之“道”来看,这些都可以“无解”,同时趋于“无意义”。中国道家在两千多年前的另一个欲望化的春秋战国时代就已经反其道而行之,即从“有”中发现“无”,从而一切“有意义”的东西都要走向“无意义”,达到最后的终极:“无意义”才是宇宙的绝对意义。“乡村”和“野地”是老庄“寓言”的产生和寄托之地,也是永恒的东方“存在寓言”,也许让人类归于乡村,乡村归于宇宙,一切的一,都会在乡村中得以实现。从而实现“无解”即为“有解”。

最后,对于人类目前的存在状态来说,却必须以“有”为大,人类必须为自己思考,知识者必须“人类正确”地想象人类的未来。贺享雍的新作“扶贫”三部曲或者提供了与西方的“现代化”不同的乡村“发展”道路,即“扶贫”之下的“集体想象”。经历了近40年的“现代化”进程之后,中国乡村的“公有意识”被重新“询唤”,和社会主义国家的扶贫政策相合的,是贺享雍和赵树理深层意识中儒道结合的东方文化传统,在此,赵树理式的乡村“反寓言”很可能重新焕发生机,一个集体化的文明、公有且“超现代”的乡村将从文学乌托邦走向现实。

注释:

1 [美]弗雷德里克•杰姆逊:《处于跨国资本主义时代中的第三世界文学》,张京媛译,《当代电影》1989年第6期。

2 [美]弗雷德里克•杰姆逊:《政治无意识》,王逢振等译,中国人民大学出版社,第65页。

3“去风景化”的问题本人有专文论述。

[作者单位:华东师范大学中文系]