当海量信息淹没我们 如何生还,甚至创造 电脑中湘黔滇旅行团的文件夹大小66.4G,有22268个文件和884个文件夹

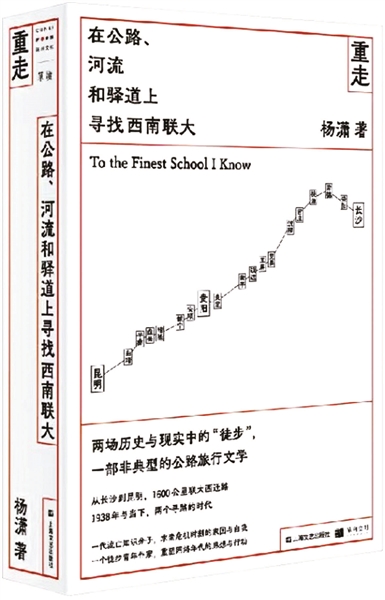

主题:《重走:在公路、河流和驿道 上寻找西南联大》新书分享

时间:2021年4月28日

播客:“螺丝在拧紧”

嘉宾:杨潇 作家

主播:吴琦 《单读》主编

穷尽式占有材料的习惯如何养成的

吴琦:今天的嘉宾是杨潇和他的新书《重走:在公路、河流和驿道上寻找西南联大》。

杨潇是记者、作家、背包客,2004年毕业于南开大学中文系。先后供职于新华社、南方人物周刊、时尚先生,是2013-2014年哈佛尼曼学者。可以说传媒领域也好,写作领域也好,杨潇很长一段时间都走在我们的前面。

今天是一个特别好的机会,可以让他通过新书《重走》的写作过程,来展现他这么多年在媒体工作和采访写作方面沉淀下来的一些工作方法。

杨潇:聊方法论,这一点让我还挺开心的。因为“螺丝在拧紧”听起来就非常像一个类似修车师傅的节目,然后我们搞非虚构的有时候自嘲是“搬砖工人”或者“纺织男工”“纺织女工”。其实我很大的乐趣就是和同行讨论这种技术问题。

吴琦:首先,很个人的好奇,杨潇从做专业记者开始,就一直以所谓“穷尽式的占有材料”闻名。这样的工作方式其实对人是很有考验的,不仅是考验你的技巧,而且考验你的耐心和你的审美。写作和采访准备方面的这种方式,是怎么样慢慢出现的?它是一个自然的过程,还是也经过了一段时间的自我训练?

杨潇:两者都有,总的来说还是传媒业塑造的。

我现在能想起来比较早的,是2007年采访凌志军,他有一本书叫《变化——1990-2002年中国实录》,其实是非常明显地模仿了美国威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》。我采访他的时候,他好像已经得了癌症,当时是有一个新书发布会,关于另外一本书讲中关村的书。我记得我写这篇稿子的时候,编辑说“写得不好,要重写”。

很多细节不记得了,但是当时有一个很明确的问题就在于,2007年我其实刚当记者没有两年,对材料尤其是二手材料是有偏见的。采访凌志军之前准备了很多东西,那些东西我不想用到我的稿子里面,我觉得别人用过了。我就总想只用我采访到的东西。但是后来和编辑沟通发现,其实二手材料还是看你怎么用。包括凌志军本人,他《变化》那本书,包括他写中关村的那本书,其实是化用了大量的材料。你不管用转述的方法还是用拼接的方法,你一定可以把普通的材料用到一个合适的位置,然后发生不一样的物理反应甚至是化学反应。

后来就慢慢地开始接受这个事情。当然新闻业你永远是求新的,你永远希望原创的东西,可是在所有的背景、所有这种更深远的里面,你不可避免要向历史、向其他地方去找这种所谓的二手材料。你怎么用这样的材料,其实是慢慢学习和习惯的这么一个过程。

为什么能始终保持高度紧张状态

吴琦:另外一个,因为我们新闻业本身发展没有那么成熟和健全,我的经验是有时候编辑也不会给你提出太苛刻和专业的要求。很多时候你自己对于新闻和写作的理解是一种自我要求,常常会因为你自己偷懒或者自我要求的放松,它就滑过去了。但是杨潇,我觉得他的螺丝始终是拧紧的,不管是他的职务写作,还是他职务以外更自由的创作,好像螺丝一直是在一个高度紧张的状态。我不知道这个是什么原因。

杨潇:我觉得有一部分可能是偶然的因素,我入行之初就碰到蒋志高,南方人物周刊当时一个很好的编辑,很强势、很有能力,他也很擅长鼓劲。

再一个我觉得可能是到2009年、2010年左右一个节点,开始对文体本身有更多的意识。好像今年是何伟的《寻路中国》再出版10周年,何伟、欧逸文他们这种“纽约客”式的写作,其实对国内新闻行业有一个明显的影响。有一个参照系在那儿,尤其是你看到,比如欧逸文写胡舒立那篇稿子,他一篇稿子可以采访20、30甚至50个人。因为我和他工作过,我知道他甚至采访更多采访60个人,但写到文章里只用其中一小部分的人,没有用的那些是帮助他理解这个人物,有这么一个所谓劳动密集的工作在前面。反正对我来说,我自己觉得一个重要人物封面报道,你做不到采访十几二十个人,其实是会挺羞愧的。

再一个纯从技术上来说,你要从外围采访了解一个人,你就简单画坐标都可以画出很多方向来,比如说他的对手你要聊、他的朋友你要聊、他的竞争者你要聊。所有的,你把这几个维度一划分开来,你要聊的人就特别多。所以到最后我可能也有一种路径依赖,就觉得说假如我采访一个人,这个人比较不太容易被撬开,我就尽量做足够多的外围采访,到最后再采访他。哪怕这个人什么都不说,我觉得我也可以成立一篇稿子。所以最后也没觉得多辛苦或者怎么样,反而是觉得还挺有成就感的,慢慢把这个人的更多的维度剥离出来。这种到最后反而有点不像人物报道了,就有点像把这个人放在一个更大的坐标系上去审视这种感觉。

吴琦:所以听起来是一个还有点自然的过程。

杨潇:对,是市场化传媒业的塑造。然后我又恰好赶上了还不错的一个时代的尾巴,我觉得也挺幸运的。

材料准备和搜集过程是怎样的

吴琦:具体到《重走》这本书,为了准备这趟旅行,你有没有想统计过你到底接触了多少种多少类型的材料?

杨潇:我最早是想写成昆铁路,那个是准备了厚厚的一本笔记本。后来种种机缘巧合就放弃那个题目,改走“湘黔滇旅行团”这条路了——从长沙一路向西,以徒步为主横穿湘西、贵州然后到达云南昆明。这是80年前一支特殊行军团的路线——1937年7月7日卢沟桥事变爆发,平津沦陷,清华、北大、南开三校南下湖南组成长沙临时大学。1938年2月,临大师生分三路再迁云南,其中,由近300名男生和11位教授及助教(五位教授包括清华的闻一多、李继侗、袁复礼,北大的曾昭抡,南开的黄钰生)组成的“湘黔滇旅行团”,历时68天,徒步1600公里,最终抵达昆明,与另两路师生会合,组成著名的西南联合大学。

其实出发之前读的材料很有限,最主要就两本书:一个是易社强先生的《战争与革命中的西南联大》,这个是被何炳棣称作“联大最佳校史”的;还有一个是直接和旅行团相关的,北大已经去世的张寄谦教授编的《中国教育史上的一次创举——西南联合大学湘黔滇旅行团纪实》,这里面收录了当时能找到的好几个旅行团学生的日记。也是这本书直接勾起了我对这条线路的兴趣,所以我把这本书里有意思的日记都做了一个摘抄,把它弄到我的手机里面去,沿途会不断掏出来对照看。

上路以后,到每个地方我都会去联系当地的史志办。他们会给我们提供当地的比如说地方志,有的更好的会给你开放档案。我很好奇当年这么一群300多个人,在当时已经算精英了,到西南那些小地方,当地人对他们是什么反应?看他们的视角什么样子的?这是我拜访史志办的原因。我希望能找到地方视角的东西,但其实很少。但也有意外发现,他们提供了很多上世纪30年代、抗战时期、民国时期的一些书籍和一些线索。就让我有个新的想法——哪怕我不能知道当时那些人怎么看这群平津来的知识分子,起码我可以勾勒出在1938年2~4月间,小城所在的社会是什么样子的,很多社会史、文化史的东西可以带出来。所以也一路搜集了很多东西。

回来之后,首先你要把自己沿途的这份经历给记下来,再一个用分类的方法,把你获得的材料以及可能还需要寻找的材料,分门别类。这个也简单,有一点点占便宜在于我有一条现成的线路。其实这条路最早是忽必烈攻占大理之后修建的驿道,湘黔滇旅行团他们80年前完全是按照元明清驿道走的。我就按照驿站的方式建了好多文件夹,比如说第一站第二站从哪儿到哪儿,把不同的东西塞进去。然后一个一个地方做功课,找当时相关的社会文化史的东西,同时找所有关于联大第一年的口述回忆录、档案,把这些再归档。这是一个不断生发的过程,我写了多久就持续了多久,甚至书写完之后还在持续。因为你最后会发现,当你做功课越来越多的时候,你不知道的越来越多,同时万事万物都能和西南联大发生联系,就非常有意思。

如何处理材料和在场的关系

吴琦:一种是出发之前就做好万全的资料,一种是资料等旅行结束再回过头去做,这两种可能都各有利弊。你觉得哪种会更好,或者说你是怎么样处理材料和在场之间这种关系的?

杨潇:有可能的话,我一定是会在出发前读尽可能多的东西。之前我给《穿越》杂志写过两篇封面,一个是写缅甸的,一个是写开罗的。去缅甸之前,因为当时在国图能查到很多有意思的东西,读了很多。而去开罗之前,忘了是时间不够还是不能拿到的原因,国内的东西挺少的。反而是我到了开罗之后,开罗有个美国大学,大学里有个美国书店,那里面有非常多的东西,我是背了好几捆英文书回来。那个是回过头来读的。

所以我觉得这两个并不必然冲突,并不存在说你脑袋装了太多的资料和太多历史,你对现场就不敏感了。反而是我觉得你有那个东西你观看的眼光会不一样,反而可能赋予你新的敏感性,很多东西就不会像流沙一样从眼前流走。

吴琦:那你《重走》这回,如果大部分的资料工作做在后面的话,会不会出现这种情况——意识到自己在走的过程当中其实有所忽略,比如因为没有读到这个材料,所以错过了一些节点或者是新的材料?

杨潇:这回这方面还好在于说,因为最核心的就是我这条线和湘黔滇旅行团这条线。

湘黔滇旅行团这条线最重要的一个基础文献,就是我刚才说的《中国教育史上的一次创举——西南联合大学湘黔滇旅行团纪实》。我出发之前找北大的北京校友会,一位老先生给过我一本更厚的,里面除了联大长征里面的日记,还有很多人的回忆、电话、来信什么的。那个东西通读过之后,就会导致你在历史这条线上不会错过太多东西。其他的无非是旁逸斜出的比如徐霞客、林则徐、杨慎的东西,这些可能当时就没有那么留意。但后来很多枝末也砍掉了,觉得不能再荡漾太远。

吴琦:所以对这趟旅行来讲还好,后面没有出现重大的遗憾。

杨潇:没有出现重大遗憾。后面很多东西其实是增加分辨率的问题,比如我希望有更多人来描述。

吴琦:在现场很重要的是沿途碰到的各种各样的人。

杨潇:这种完全是属于我不预设前提,能碰到什么就是什么,我把一切都交给偶然性,我就纯粹是放松地去走路去聊天。这种和做记者就完全不一样,做记者你总要拿到料,对吧?你总要拿到一个事实逻辑,你不拿到什么东西不罢休。但在那我就没有,过了一个时间我就不等了,碰到什么人我觉得有意思我就写下来。

吴琦:面对这样一种所谓偶然性的场景和这样的一个信息流,你的工作习惯是怎么去捕捉它?录音、录像、拍照、拍视频,还是怎样?

杨潇:大家都差不多,我会一路拍照,见到任何有意思的一个比如说标语牌,我就一路拍了很多标语牌。我自己下了一个专门录音的App,然后我会随时对那个说话,因为走在路上很疲倦,你其实没有时间或者没有心力去敲字的,所以我就会不停地说话。然后比如说看到狗或猫,或者听到什么有意思的声音,我会把它录下来。如果跟人有比较长时间的聊天,我就会直接用iPhone的录音录下来,它其实是帮我重建当时的感受

当天晚上再累,我也把它整理出来。哪怕整理不出来我也一直惦记着,反正很快都陆续整理出来了。

首先最基础的是研读他们的日记

吴琦:每一个点深入下去的时候,什么样的材料会汇聚到这个点下面?具体做材料的整理或者分类甚至取舍的时候,你会不会有一些你自己的判断跟准则?

杨潇:我大概的工作进程是这样,首先最基础的是我研读他们的日记,再一个我自己沿途记了什么东西,把最基本的做出来。比如新晃是湖南最西的县,玉屏是贵州最东的县,我会在这儿弄一个文件夹。

然后我就会研究新晃(民国时叫晃县)和玉屏在当时的媒体、民国报刊里是什么样子。我很幸运,朋友帮忙给了我一个算是学校内部资料库的密码,我就可以去看民国报刊库,比如看《大公报》的报刊库。我在里面做了大量搜索工作。有几本杂志还挺重要的,一本是《宇宙风》,林语堂编的。之所以是查《宇宙风》,是因为旅行团中一个留下日记的学生他一路在读,就很好奇他读了什么东西。结果就发现《宇宙风》里面还有好几篇就是其他学生写的回忆文章,这是一个明显的收获。因为我是写人在路上的感觉的,挺需要能给我一个现场感觉的东西的。

还有一个是《旅行杂志》,是中国最早的一本旅行杂志。抗战之后因为大家都往西南走了,所以从1937年年底一直到抗战结束之前,有大量的对西南的书写,不只是风光,还有人文的书写。沿途会涉及很多我们经过的地方,因为那其实是最主要的一条路。

还有一个就是《大公报》,它当时一直在迁。最早天津版,还有上海版、汉口版、长沙版,最后是香港版。我在香港版上搜罗出当时北大外语系大四学生林振述的专栏,从湘西一直写到快贵阳才中断,是一块挺新的材料。林振述从很小就喜欢读沈从文,后来成为沈从文的高徒,他的文章很明显模仿沈从文,所以就有非常多的文学性和细节,帮助挺大的。

民国报刊这一块之外,还有地方志这一块。通过地方志你会知道那段时间发生了什么事情。比如一个地方之前刚刚起了一场大火,但是为什么学生都只字未提?这个就很奇怪。我就会想研究一下这样子。

然后还有沿途的大城市,比如说贵阳、长沙,会有地方的知识分子来编那种类似“民国文人笔下的长沙”或者《老长沙》《老贵阳》,或者抗战时期路过贵阳的文人留下的文字,这是非常纪实的部分,沿途经过的很多比如说晴隆之类的地方,他们都留下了很多笔记,包括观感。

还有一块更有文学性的,我觉得我做得不够,就是大家知道那种所谓“新文学大系”,很多这种抗战时期的文学也很好。但我最后因为时间有限,实在来不及读了,所以只梳理出了比如说巴金、茅盾还有几个。文学虽然不是100%的非虚构,但是它能够帮助我们理解当时那种情境。

刺猬只能做好一件事

吴琦:稍微一想象就知道,是一个海量的资料的过程,还需要自己整理,找出你实际使用的那一部分。

杨潇:对,就非常笨的办法。我先把这些东西全部都当下来,或者抄下来、拍下照片。读的时候我就做笔记,在Word上把我觉得有意思的生敲下来,然后会形成一个文档,比如说命名为“新晃到玉屏的历史”。用户里面还有一个现场文档,是我自己沿途记下来的观察。然后我会来比对。

我的电脑D盘有一个湘黔滇旅行团的文件夹,大小是66.4G,里面有22268个文件和884个文件夹。刚才讲了“沿途”这是一个时间上的轴,然后还要画一个主题上的轴。因为你会涉及不同主题,比如说抗战时期去延安还是去西南,有国共争夺青年的这么一个问题,还会有比如说难民的问题。“战争难民与现代中国的形成”我就单列了一个文件夹,然后“抗战国家认同:西南与北平大学生”就又列了一个。

再比如说“1938年1月,长沙大公报”我就建了一个文件夹,因为那个时候是“要走还是要留”最关键的时期,我就很好奇当地媒体是怎么报的。

相关书籍这里面,《国立西南联合大学史料》这一块是特别重要的,提供了很多基础的信息。还有一个基础的资料在长沙部分帮助挺大,是台湾出的《学府纪闻》,这一系列出了很多大学的,比如《学府纪闻之国立西南联合大学》,还有“之清华”、之“北大”、之“南开”。

然后还有很多回忆录,比如说《胡适日记》;《穆旦评传》,穆旦是旅行团成员之一;《黄培云口述自传》,黄培云也是学生之一;季镇淮的《闻一多年谱》。然后还有就是类似《抗战期刊汇编》;南开大学编过《抗战烽火中的南开大学》,这是南开学人的回忆;《闻一多年谱长编》非常重要,还有闻一多的全集、书信之类的。

这些你会做一个基本功课,然后就会把它汇总到一个类似“研习笔记”这样的文档里面。

吴琦:“研习笔记”就相当于是你在阅读完刚才那些材料之后,提出来你觉得有价值和可能需要用到的。

杨潇:需要用的,我就会逐字逐句用Word文档把它抄出来。

吴琦:光是摘抄的工作量应该就已经是很大了。

杨潇:一般旅行中间某一路段,我大概花2~3天时间。全抄是很正常的事情,就全抄,什么都不干。

吴琦:抄的时候你是什么感觉?

杨潇:你是想问会不会烦吧?不烦,还挺有意思的。就觉得万事万物都可以连接起来,你会很有发现新事物的乐趣,尤其是当两个看起来不相关的东西,他们搭在一块的时候有那种电流,你就会感觉很有趣。

可能和我性格有关。之前一直以为用以赛亚·柏林的话,自己是偏狐狸一点点的,就是可以做很多事情的人。但是刺猬只能做好一件事情。写完这本书以后我觉得我可能更像一个刺猬。因为后来跟一些朋友聊工作方式,从他们的反应我才知道“原来你们都觉得不行”,我之前没有意识到这个。至少对我来说是一个很愉快的过程。(整理/雨驿)